BtoBマーケティングというバトンリレー!最後の関門を突破するのは第3走者の「特別なプレゼント」?

こんにちは。広報デザインを愛する村瀬です。「よりよく伝わる」「伝わってよりよくなる」ためのコミュニケーションデザインを日々探求しています。

「よりよく伝わる」ための広報デザインは、BtoBのマーケティングPRとして重要な機能をもちます。今回は、BtoBのデジタルマーケティングにおける広報デザインの重要性について、自然農園の取り組みを事例にご案内します。

BtoBのデジタルマーケティングは、webによる「集客」からはじまり、リアルな「商談」をゴールとする活動です。設定した目標に対して様々な集客施策を行い、見込み客を獲得し、育成し、顧客化へつなげます。自然農園では、下の図で示した黄色の領域をメインに企業様をサポートしています。

しかし、集客施策によって多くのリードを獲得しているにもかかわらず、商談というゴールにつなげることができていない… これは多くの企業様が抱えるお悩みです。 なぜ、商談にまでつながらないのでしょうか?

BtoBマーケティングをトラックレース4つのコーナーに分けると?

BtoBのマーケティングは、顧客獲得から、商談化までにいくつものステップがあり、それをつないでいく陸上トラックレースのバトンリレーのようなものだと思います。

1コーナー:潜在顧客の獲得(集客)

2コーナー:リードの獲得(初期接触・認知醸成)

3コーナー:リードの育成(理解の醸成)

4コーナー:商談化(セールスによるクロージング)

1コーナーと2コーナーは、広告施策やセミナーなど、比較的順調につないで走ることができます。しかし、3コーナーでバトンパスが思うようにいかず、4コーナーにまでつながらない…。潜在層を多く獲得した(2コーナー)から、自社に興味関心を高めてもらって準顕在層へ育成していく(3コーナー)。商談化への手前のここがもっとも重要で難しいのです。

3コーナーのバトンが「ホワイトペーパー」

4コーナーの商談化に向けて重要なバトンとなるのは 3コーナーの「ホワイトペーパー」 です。

ホワイトペーパーは、潜在顧客に価値のある情報を提供し、興味関心を得て準顕在層へと育てあげ、信頼関係を築いて顧客獲得へと繋げる機能と役割があります。

そこで最も大切なのはホワイトペーパーの中身。単なる「読み込み用」資料ではなく、見ていただいた顧客にとってメリットのある、ワクワクするようなコンテンツと、「伝わる」機能が必要です。つまり、ホワイトペーパー自体が特別なプレゼントでなければ、このバトンはつながりません。

「伝わる」機能として求められるのは「つながり」「動かし」「よくする」こと。自然農園が掲げる広報デザインのテーマそのものです!

ホワイトペーパーを、「読み込み専用資料」から、顧客に届けるプレゼントの要素を組み込み、「行動喚起資料」へと進化させていきましょう。

ホワイトペーパーが特別なプレゼントになるための要素

プレゼントとおおげさに言いましたが、つまりは顧客にとっての価値です。ダウンロードして、読み込む労力に見合う以上の便益を備えていること。

もらって嬉しくないもの、求めてないもの、よく分からないものをプレゼントしても相手の気持ちには到底届かないですよね!

新たな気づき/顧客の便益となる内容がある:顧客が抱えている問題を理解し、具体的な解決への可能性を提示する。

期待感/質の高いデザイン:コンテンツが自然に読める、読み進めたくなる。見る側に優しく、感情に寄り添った表層デザイン。

安心・信頼感/読み込みやすい文章:基本中の基本ですが、内容がわかりやすく、伝わりやすいものでないと信頼されません。

ホワイトペーパー作成における基本要素

最も大事なのは、ターゲット設定です。顧客ファネルのなかの、どの段階の、どのターゲットに、どんな情報を届けるか? この設定がなによりも重要になります。

ペルソナ設定:ターゲット顧客を具体的にイメージしたペルソナ設定を行い、潜在的ニーズを想定してコンテンツに活かす。

競合分析:競合他社のホワイトペーパーを分析し、自社の差別化ポイントを明確にして、コンテンツ内で訴求する。

効果測定:ダウンロード数や読了率、商談化率などを測定し、効果を検証し、随時改善していく。

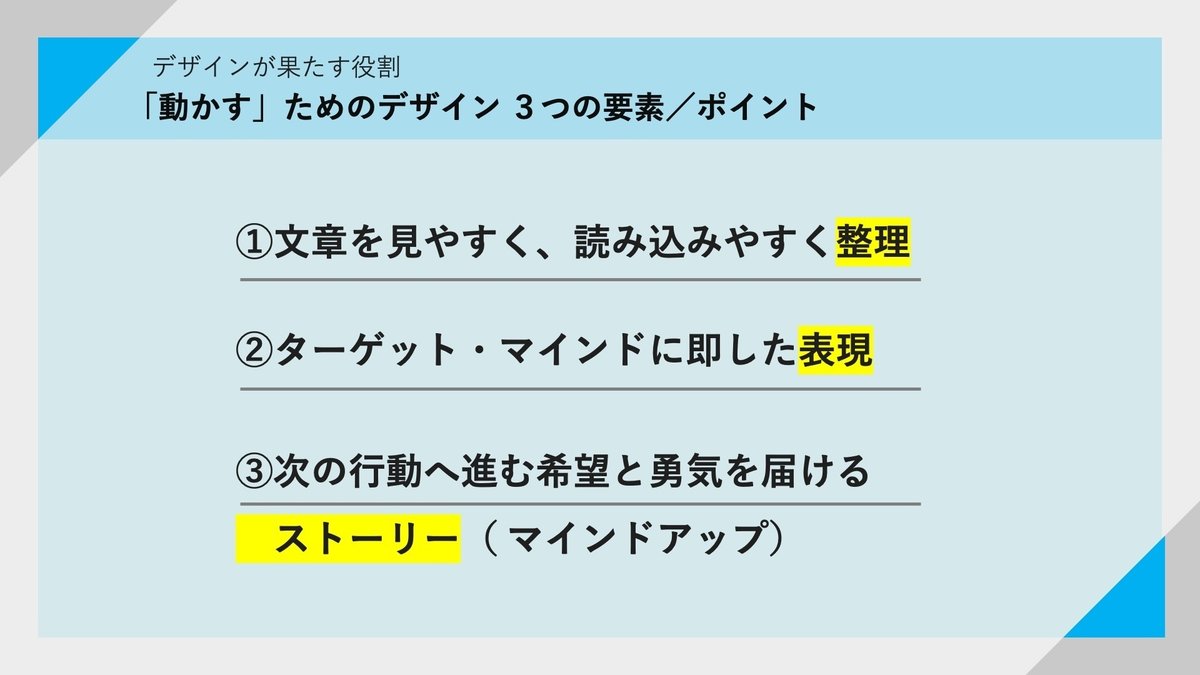

ホワイトペーパーに求められる「動かす」ためのデザイン

行動喚起をするためのホワイトペーパーには、デザインの力が必要です。

読みやすいレイアウト:文章が読みやすく、情報が整理しやすいレイアウトは基本中の基本です。そのために文字の大きさやレイアウトの組み方などにも工夫します。

ターゲットに合わせたデザイン:ターゲット顧客の属性や興味関心に合わせ、知的な表現なのか、力強くするのか、などの表層デザインをとりいれましょう。

マインドアップへのストーリー:次の行動へつなげるため、構成全体に希望と勇気を感じさせるストーリーがあるのがベストです。

ストーリーは、構成のなかで顧客の課題を提起し、自社の強みによってよりよくできることを伝え、根拠を示していきます。単なる資料としてのホワイトペーパーに終わらず、顧客を動かすプレゼン資料として機能し始めます。

ホワイトペーパーを活用したリードナーチャリング戦略

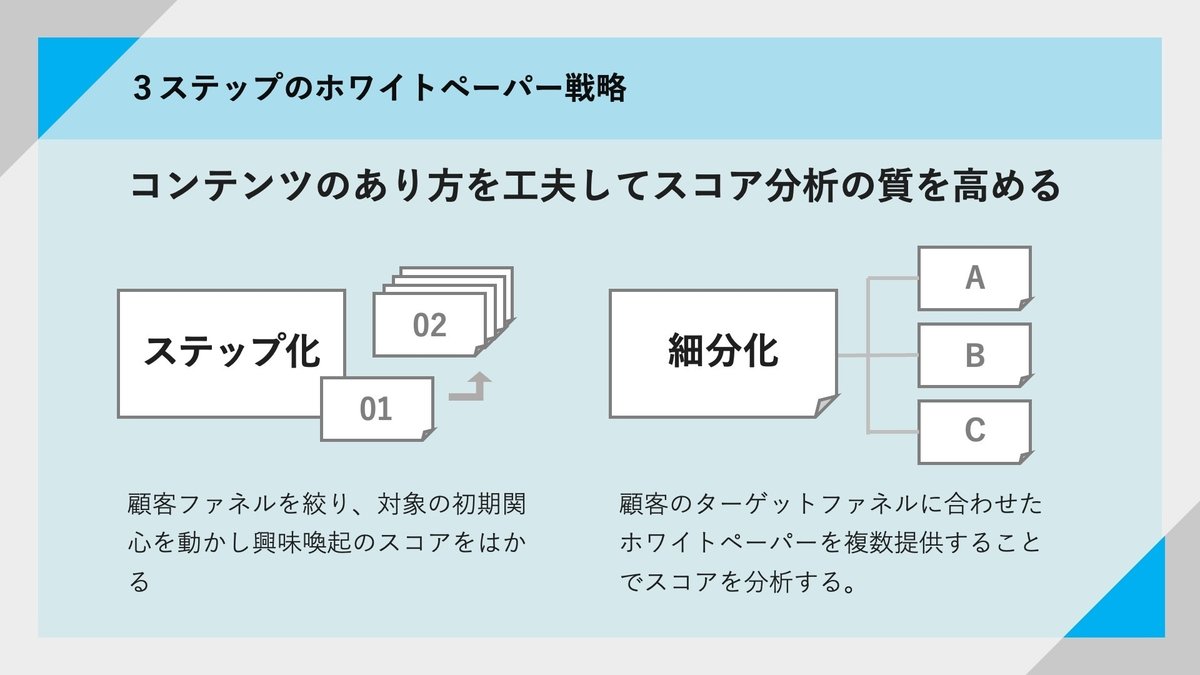

これまでの手法を活用して、ターゲット顧客に対して、プレゼントとして魅力的なホワイトペーパーができました! しかし、ターゲティングをしているとはいえ、実際の効果は実施後でないとわかりません。実施しながらリードスコアを検証し、よりよいリードに育てていく必要があります。

そのために、マーケティングLPから、資料DLでリードスコアをはかるために、ホワイトペーパーのあり方、届け方を工夫をすることをおすすめしています。

まずはステップ化です。本編のホワイトペーパーの前に、要約版のショートピッチ型のホワイトペーパーを置くことで、DLの前段階で興味関心をひきつけ、そこから本編DLへ誘導します。

初期リードから、ユーザーが要約版の1段階で離脱したのか、2段階まで進んだのかによってリードの質を測り、以降の商談アプローチに活かせます。

また、要約版のショートピッチは1分程度で見れる構成のため、潜在層のリードを広げるためにも効果を発揮します。弊社では、ベースはパワーポイントで資料として制作しつつも、動画化して自動再生することをお薦めしています。

次が細分化です。どのターゲット層が来訪し、どのようなニーズにあるのをはかるために、一つのコンテンツテーマをファネルに即した構成や内容、表現で複数に分け、LP内では同列に展開します。DLした資料へのニーズがはかれることと、顧客のナーチャリングも推進できる手法です。

今回は以上になります。BtoBマーケティングの最後の関門、「商談化」をよりよくつなげるために、御社のホワイトペーパーをぜひ見直してください!

ご紹介したホワイトペーパーの戦略の詳細に関して、近日ウエビナーを開催する予定です。BtoBマーケティングのスペシャリスト3社様との共催になりますので、ご興味ある方はぜひご参加ください!

詳細については以下になります。

BtoBマーケ担当者必見!失敗しないリードマーケティングの進め方

5月9日(火)14時〜16時30分 Zoomでのオンライン形式

(主催/TOWN株式会社様)(※まもなくLP公開予定)

私たち自然農園は、顧客に届く特別なプレゼントとなるような、魅力的なホワイトペーパーの作成を構成からデザインまで、トータルでサポートします。ご興味ある方はぜひ気軽にご相談ください。オンラインでの無料相談も承っております。

お問い合わせはこちら https://www.cizen.jp/contact/