映画「閉ざされた森」完全解説

●ストーリー

オスボーン大尉にとって、それは長い夜の始まりだった。昨夜、彼女が所属する米軍クレイトン基地から訓練に出たレンジャー隊が嵐の森で消息を絶った。17時間後3名が発見されるが、彼らは味方同士で撃ち合い、捜索ヘリの目の前で1名が殺される。救助された2名のうち、ひとりは重傷、ひとりは尋問に対してかたくなに黙秘を続けている。やがてウエスト軍曹と兵士との間の感情的対立と、森でのウエストの不可解な死、そして誰が殺人犯かをめぐって争う兵士たちの動揺が明らかになってゆく。しかし肝心な部分で2名の証言は矛盾。どちらかが嘘をついているのか、あるいは共同謀議なのか? 生還した2名が示した「8」のナンバーが意味するものは? 果たして森の奥深くで7人の兵士たちの間に何が起きたのか?

※以下ネタバレあり

●映画に何を求めるか

本作品の構成は、起承転結結結・・・と言ったらよいか。後半は、ストーリーが終わったと思ってからも、どんでん返しの連続。脚本家は、おそらく一度、ストーリーをつくり上げた後、どんどんオチを付け加えていったのだろう。劇中のセリフではないが、「辻褄さえ合っていればいい」という感じで、矛盾点だけ修正してつくり続けていったに違いない。

観客はオスボーン大尉の視点で、セクション8のメンバーのお芝居を延々と見せられていただけで、馬鹿にされたような気分になる。結局は、セクション8のメンバーたちは、命を懸けてゲームに興じていただけなのである。オスボーン大尉は、人殺しまでしてしまったのに、最後にはセクション8のメンバーとビールで祝杯をあげている。感情移入していたオスボーン大尉まで・・・と状況を受け入れられず、当惑する観客もいることだろう。

情報把握が十分に出来ず、観客の感情を置き去りにして、次々とどんでん返しを続けていくので、どんでん返しが次第にどうでもよくなってくる。どんでん返しの面白さは、観る者が予想を裏切られる快感にある。しかし、情報把握が不十分なため予想を立てることが出来ずにいる状態で、どんでん返しを繰り返されても全くカタルシスが得られない。というか、余計に情報把握が困難になってしまうだけだ。

ラストのセクション8のアジトへ行き着くくだりに至っては蛇足に思えてしまう。あまりにしつこいどんでん返しに、「延々とやってなさい」という気分になるのだ。たとえば、オスボーン大尉も麻薬取引側のメンバーでスタイルズ大佐は死んでいなかった・・・とか、実はセクション8のメンバーの一人が麻薬取引側のスパイで・・・とか。本編の最初と最後をくっつけて「ずっとやってなさい」と言いたくなってしまうのは私だけだろうか。

ただし、単純にストーリーの面白さを求める観客には、本作品は満足いくものかも知れない。しかし、映画ならではのダイナミズムや斬新な映像を求めたり、人間や真実に関わる考察を求めたりと、ストーリー展開以外のものを求めて映画鑑賞する人間に対しては、何のメリットも感じられないことだろう。特に、後者の人間の中から「同性愛者だろうが、黒人だろうが、差別をネタにして遊ぶのもいい加減にしなさい」と思う観客が出てきてもおかしくない。そんな観客たちにハリウッド映画は中身がないと否定されても致し方ない。

そんな観客たちには、黒澤明の「羅生門」を強くお薦めする。「羅生門」の原作は、芥川龍之介の「藪の中」だが、本作品の邦題も「藪の中=閉ざされた森」を意識して付けられたものだろう。森の中で殺人事件が起き、証言者によって真実が変わっていくというプロットも同じ。オープニングにラヴェルの「ボレロ」を流すのも「羅生門」を意識してのことだろう(「羅生門」はラヴェル作曲のものではないが)。ただ「羅生門」は、「証言者による話の食い違い」からどんでん返しを生み出すことを目的としていない。「羅生門」の方は、「証言者による話の食い違い」を手段として、「真実とは何か」「人間のエゴ」について描こうとしているのである。登場人物たちの嘘には、そのキャラクターの感情が伴っている。だから、「羅生門」を観れば、本作品程のどんでん返しはないものの、観終わった後、人間について考えさせられるのである。

映画を鑑賞している間、観客は、情報を収集・把握し、想像力を働かせて次の展開を読む。この労力を続けるわけで、情報量が多かったり、ミスディレクションが多かったりすると、その分、労力が増す。観客は、作品に対して、その労力に見合ったメリットを期待している訳だが、何にメリットを感じるかは個人差がある。これは、「何のために映画を観るのか」という目的に関わる問題であり、それによって作品の評価が分かれることになる。本作品に対して、ストーリー展開の面白さを求める観客、それ以上を求める観客。その違いが評価の分け目になることだろう。

●情報を的確に見せるのも才能

森の中の銃撃戦のシーンでは、人間の認知能力を遙かに超える多量の情報が、一気に画面から放出される。登場人物たちの名前と顔が十分に一致しないまま、暗い森の中で慌ただしく錯綜する人間劇とアクション。軍隊のメンバーばかりだから、服装も髪型も似たり寄ったりだし、それを証言するキャラクターごとに内容が異なるもんだから、把握するのにかなり骨が折れる。というか、1回の鑑賞で完全に認知するのは、人間の能力では不可能であろう。これは明らかに見せ方が下手くそなのだと思う。「役者たちの胸に大きな名札を付けさせろ」とか、「一人一人が手看板を持て」とは言わないが、何かしら目印になるものを付けて、もっと誰が誰だかすぐ分かるように配慮すべきである。

観客に十分に情報把握できないようなつくりでは、作り手に誠意がないと言わざるを得ない。観客は、十分に神経を集中して鑑賞すべきだが、それでも不明な点が出た場合は、「分からないことは、分からなくていいこと」と判断して観ていくしかない。それで困るようなら、作り手はもっと丁寧に説明すべきというものだろう。観客に的確に情報を与える。これも作り手の大事な才能の一つなのだから。

●キャラクターのタネ明かし

1回の鑑賞では、ストーリーの完全理解が困難な本作品ということで、やる意味もないかも知れないが、今回もあえて、ストーリーの詳細を記してみたい。

それでは、早速、キャラクターの組み分けから分かりやすく記してみたい。本作品では、全編通して、善玉の「セクション8」チームと悪玉「麻薬密売側」チームの2チームの闘いが描かれている。観客は、そのどちらにも属さない中立な立場であるオスボーン大尉の視点から、その闘いを垣間見る仕組みが取られている。2チームのメンバーは以下の通りだ。

クレストン基地の最高責任者のスタイルズ大佐は、麻薬の密売をしており、基地の病院で働くヴィルマ医師は、彼と結託している。今回、スタイルズ大佐は、ウエスト軍曹にそのことを嗅ぎつけられたため、彼が率いるレンジャー隊にミューラーとケンドルを刺客として送り込んだ訳である。ミューラーとケンドルは、その暗殺命令を担って、訓練に参加する。そして、ウエスト率いるレンジャー隊は、森の中で消息を絶ち、スタイルズ大佐は捜索隊を差し向ける。すると、怪我を負ったケンドルを背負ってダンバーが、ミューラーと撃ち合い、ミューラーが撃たれて死んでしまう。これが本編の冒頭部分となる。

「ダンバー(セクション8側)VSミューラー(麻薬密売側)」

「ダンバー(セクション8側)がケンドル(麻薬密売側)を助けている」

これがまず最初の事実(ダンバーと名乗っている男は、実はパイクなのだが、話がややこしくなるので、ダンバーと書くことにする。なぜ入れ替えを行ったかは後述する)。これらのことを踏まえて、最初の証言を行ったダンバーの話を聞いてみよう。

●ダンバーの証言①

黙秘を続けるダンバーが書いたメモには、「他の基地のレンジャー隊員に話す」と「8」の文字。その数字に反応するスタイルズ大佐だが、それは、彼が「8」がセクション8を示しており、セクション8が内部調査班であることを知っているからである。セクション8が介入していれば、自分の悪事がバレてしまう・・・。そんなスタイルズ大佐からSOSを受けるのはハーディ。スタイルズ大佐の思惑は、麻薬組織から賄賂を貰っているという噂のあるハーディなら(これはハーディが電話で賄賂の話をさせて布石を打っている)、金で自分の言いなりになる。こんなとこだ。

だが、実際には、ハーディの収賄容疑は噂だけであり、スタイルズ大佐にハーディを呼ぶように仕向ける罠だったのである。最近、彼らが顔を合わせたのも、数字の8の暗号も同様の罠。セクション8は、ハーディを基地内に潜入させるために、いろいろ餌をまいておいたのである。スタイルズ大佐は、それにまんまと食いつき、ハーディは、公然と内部調査することができるようになった訳である。ここでハーディは一芝居を打つ。昔、ウエストのしごき(訓練)を受けたことから、彼をひどく嫌っているように話すのだ。ハーディは、スタイルズ大佐に「俺は、ウエストとは仲間じゃないよ」と信用させるのだ。

ここまで準備を整えて、いよいよハーディによるダンバーへの尋問開始。二人ともセクション8のメンバーだから、初対面を装ったドーナツの差し入れも、野球の話も、殴り合いも、全部芝居。オスボーンに二人が仲間ではないと信じこませることと、ハーディがオスボーンの信頼を勝ち取るのがねらい。ダンバーは、黙秘を続ける振りをして、自分とケンドル以外は全員死亡したと漏らし、さらには、ウエスト軍曹について流暢に語り出す。ウエストは、黒人差別をしており、訓練中、黒人であるパイク(本当はダンバー)を目の敵にしていたことを話す。同じく黒人に偏見を抱いていたミューラーでさえ、パイクに対する仕打ちはひどいものだったと言っていたと付け加える。もちろん、ウエストが黒人差別をしていたということは、パイクにウエスト殺しの動機付けをさせるための嘘であり、ミューラーの黒人差別のことを付け加えたのも、ウエストの黒人差別が過度のものであったということをオスボーンに植え付けるための布石である。パイクがウエストを殺してしまったことは仕方がなかったのだと彼女に思わせることで自分たちの芝居に真実味を持たせようとしている。

ダンバーの話の中で、ウエストは、訓練中に「兵士の最強の武器は脳(BASIC)だ」とパイクに語るが、これはオスボーン大尉と観客への挑戦状でもあるのだろう。

●ケンドルの証言①

次は、ケンドルへの尋問。彼は、父親が権力者でスキャンダルを嫌うため、自分がゲイだということを隠しておきたかったという事実を語る。基地で起こしたゲイ・スキャンダルをスタイルズ大佐はもみ消そうとしてくれたが、父親が自分をウエストの部隊に放り込んだと。いきなり、本筋と全然関係ない話をし出すのだ。聞いてもいないのに、自分の秘密をベラベラとしゃべるのは、どう考えても不自然。要は、父親の支持を受けて「ウエストが自分を消そうとしている」という話に説得力を持たせようとしたかったのである。

それを裏付けるように、特殊訓練では、ウエストが、自分を嫌っているカストロと自分を二人組にし、指で自分に向けて撃つ真似をしたと話す。ちなみに、この訓練での二人組は以下のA・B・Cの3通りだ。

訓練中に「白煙弾の爆発」と「銃の乱射」が起きるが、ケンドルによると、それ以降の出来事は次のようになる。

実際には死んでいないウエストを、あたかも死んだように見せる芝居をセクション8の二人(ニュニネズとカストロ)で演じており、ケンドルは、その芝居にまんまと乗せられた訳だ。ニュニネズは、ウエスト殺しの犯人をパイク(セクション8)に見せかけようとして、パイクとはぐれたと、なおも芝居を続ける。3人が小屋に到着してからの展開は次の通り。

ここでは、パイクがダンバーにも「ミューラー殺しの話を持ちかけた」とケンドルに思わせるセクション8側二人の芝居である。このくだりは、徹底的にパイクを悪者にして、彼を死んだことにしてしまおうというのがセクション8側のねらいである。

この後、ミューラーが起き、撃ち合いが始まる。暗い画面の中で繰り広げられた展開は以下の通り。

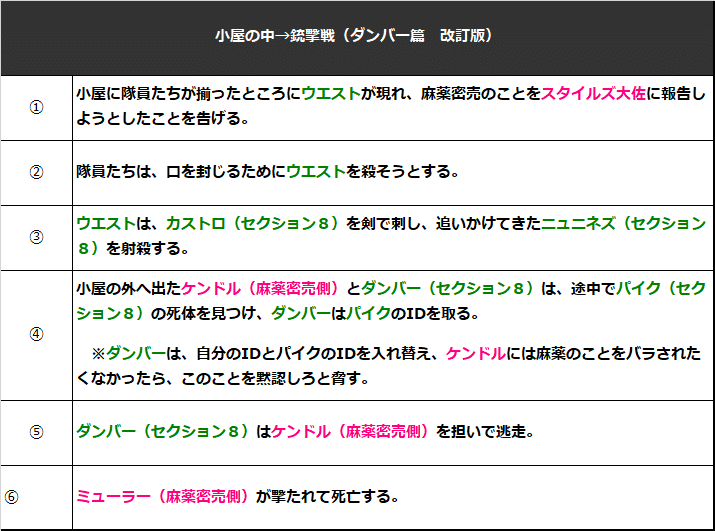

①は、セクション8の仲間同士でのお芝居であり、すべてお芝居である。そして、②以降は、ケンドル自身、気を失っているから、ダンバーに後から聞かされた内容となる。つまりは、この部分の①~⑤まで、すべてケンドルはハメられた内容となっているのである。この捜査状況を聞いたスタイルズ大佐(麻薬密売側)は、ケンドルの証言だけじゃ不十分だから、ダンバーの自供をとれとオスボーンたちに命ずることになる。スタイルズ大佐もなかなか賢い男である。

●ダンバーの証言②

ということで、二回目のダンバーの取り調べ。この取り調べに際して、ハーディとオスボーンは、以下の2点について疑問を感じている。

・ウエストを殺したかと尋ねられ、ダンバーは「俺は撃ってない」と答えた。

・ダンバーは死体を確認していないようである。

ウエストは、ケンドルの証言では、白煙弾で死んでいるはずなのに、ダンバーが「撃っていない」と言っているのは明らかにおかしい。ダンバーによると、「白煙弾の爆発」と「銃の乱射」以降の流れは以下の通りだ。

ケンドルの証言と大きく食い違うのは、「ウエストが銃で撃たれて死んでいる」「爆発現場にダンバーがいる」の2点。ケンドル以外、ここに登場する人物はすべてセクション8のメンバー。しかも、ケンドルは間近でウエストの死を確認していない。つまり、すべて作り話である可能性が高いのだ。

パイクの白煙弾がなくて縛られるのは、ケンドルの証言と同じ。しかし、ここでは、麻薬の密売を話題にして、オスボーンの目が麻薬密売に向くように仕向けているのだ。

この後、ミューラー(麻薬密売側)は、「上半身裸なのは、銃でウエストを撃ったときに返り血を浴びたからだ」とパイク(セクション8)に指摘される。

後になって分かることだが、実際にはパイクは死んでいないため、このくだりも偽証であることは確かである。ただし、完全にケンドルとの話と食い違うと、口裏を合わせたことが目につかず、ハーディとオスボーンに追求する余地がなくなってしまうため、ウエスト殺しの犯人をパイクにする等、ケンドルの証言と重なる部分も用意してある。オスボーンとハーディが、ダンバーに証言を裏付ける証拠を迫ると、ダンバーはヴィルマ医師の名前を出す。

●ヴィルマの告白。ケンドルの証言②。ダンバーの証言③

ダンバーの証言を受けて、オスボーンとハーディは、ヴィルマ医師の元へ。ヴィルマは、隊員をドラッグ付けにして、販売もさせていた事実を語るが、オスボーンは、ヴィルマが懲役20年を覚悟で単独で麻薬を売るというのはおかしいと考える。彼女はケンドルとダンバーの二人ともが、ミューラーについて「(殺されかねないから)隣同士じゃ寝たくない」と言ったことを思いだし、二人は口裏を合わせていると確信する。オスボーンとハーディが、ケンドルを追いつめようとすると、彼はスタイルズ大佐の命令で毒殺されてしまう。彼は、死の際にオスボーンの手に「8」と書く。そこで、ハーディは、ようやくオスボーンにスタイルズ大佐から聞いたセクション8について語る。そして、ハーディは、憎まれていたウエストがセクション8に殺されたのではないかと彼女が推測するように仕向ける。

その後、10分後に護送を控えたヴィルマが漏らした言葉から「ダンバーが黒人である」ことが発覚。その言葉によって、ダンバーとパイクが入れ替わっていたことが判明する。ハーディたちは、ダンバーにもう1度、話を聞こうとする。ダンバーの証言③は以下の通りとなる。

ケンドルがIDの入れ替えを黙認したことで麻薬の密売を認めたことになり、基地内の麻薬密売の事実が信憑性を帯びてくる。つまりは「ダンバーとパイクのIDの入れ替え」こそが麻薬密売を立証する鍵となる。確認する意味で、ここで、もう一度、クレイトン基地内の麻薬密売を暴くためのセクション8の方策をまとめておこう。

ざっと、こんな感じである。セクション8は、とにかく麻薬密売の調査が出来るように、取り調べの話題が麻薬の話に行けばいいのだから、ハーディとダンバーは、そのための芝居を懸命に打っていた訳である。セクション8は、オスボーンが調査に深く関わってくることは、計算していなかったかも知れないが、ハーディとダンバーは、出来る限り部外者であるオスボーンに解決させることで、この調査の証人にさせたかったのだろう。

一件落着。ハーディがスタイルズ大佐の部屋で電話をかけた後、大佐はケンドルが毒殺されたと口にする。ハーディは、大佐が今の電話で自分が知ったケンドルの死因を知っているのはおかしいと問いつめる。スタイルズ大佐は、「俺たちは親友だろう?麻薬密売で得た金の3分の1をやろう・・・」とハーディを買収しようとするが、ハーディは部屋を出て行こうとする。彼の背中に銃を向ける大佐。銃声の後、倒れたのは大佐だった。オスボーンが部屋の外からスタイルズ大佐を撃ち、事件は、本当に終止符を打つことになる。

●驚愕のどんでん返し

普通の映画なら、ここでエンディングを迎えるのだが、「驚愕のどんでん返し」を制作目的としている本作品では、ここからが本番である。

ハーディは、オスボーンと別れ際に、意図的に「話の辻褄さえ合わせておけば心配ない」というセリフを潜ませる。これは、パイクとダンバーが口にしていたセリフであり、このことを手がかりにして、彼女がセクション8の存在を暴くことができるかどうか試したのである。今回の一件で、基地内の麻薬密売を暴くと共に、オスボーンの能力を高く評価したハーディは、彼女のセクション8への加入のための試験を用意したのである。

そのセリフを聞き漏らさなかったオスボーンは、見事、セクション8のアジトを突き止める。中には、ハーディ、ダンバー、カストロ、ニュニネズ、パイク・・・セクション8のメンバーがズラリと揃っている。オスボーンは、彼らがつるんでウエストを殺したのだと思っていると、背後からウエストの声が聞こえてくる・・・。

ここでハーディがオスボーンにすべてを語る。セクション8とは、表向きは死亡したとされる隊員が結束し、内部監査を行う組織であること。ウエストが基地内の麻薬密売を発見し、大佐に報告したが、大佐は黙認したこと。そこで、殺されかねないウエストを守るため、そして、密輸網を暴くため、ミッションがスタートしたこと。その結果、スタイルズ大佐が黒幕だったことが分かったこと。

祝杯をあげるため、カストロは「大佐」と呼びかけて彼女にビールを手渡す。「大尉」であるオスボーンを「大佐」と呼んだのは、大々的な昇格を意味すると共に、セクション8の仲間入りしたことも意味しているのだろう。ちなみに、軍隊の位は、以下の通りであるため、「大尉→大佐」の昇格は、3段階のアップということになる。

①将官

②佐官 大佐←中佐←少佐

③尉官 大尉←中尉←少尉

●偶然性に頼ったミステリー

本作品の展開のパターンは、ミスリードして落とす。基本的にはこの繰り返しだ。ミスリードの仕方、事件解決の決め手が、かなり偶然性に頼っているため、非常に危険な展開となっている。たまたま巧く展開して事件が解決したに過ぎず、セクション8のメンバーたちは、この展開をあらかじめ予測して計画することは不可能だ。そうした「危ない橋」をここでいくつか指摘してみることにする。

[危ない橋①]

スタイルズ大佐とオスボーンが、ダンバーとパイクの入れ替わりに気づいていない点。オスボーンは、ダンバーについては、認識票によって「ダンバー」と認識したと話している。これは、上官と言えども、基地に従事する隊員はあまりに多くいるため、一人一人の顔まで把握していないということか。一方、ケンドルについて、オスボーンは、名前もパッと出てきて、お偉いさんの息子だとハーディに説明する。実際のパイクは人目につかない陰のような存在で、ケンドルは権力者の息子だから有名だということだろうか。セクション8は、スタイルズ大佐やオスボーンが、ダンバーとパイクについて把握していないのを知っていたのだろうか?

[危ない橋②]

森の中で起こった銃撃戦において、ケンドルとミューラーの弾がセクション8のメンバーに当たらない点。彼らの弾がセクション8のメンバーに当たり、計画通りことが運ばない可能性もあったと思うのだが、ケンドルとミューラーは銃の腕前が下手なのだろうか。それとも、彼らの弾には何か細工がしてあったのか。ケンドルは都合よく失神しているし・・・それも計画にあったのだろうか。

[危ない橋③]

毒殺されたケンドルがオスボーンの手に血で「8」と書いたことで、ハーディがセクション8について話題に出来た点。ハーディは、オスボーンとの会話で、無理矢理、セクション8の話題に持って行くことは可能なため、危ない橋とは言い難いかも知れない。しかし、ケンドルは、死に際に、都合よく「8」と書いてくれたものだと思ってしまう。もちろん、オスボーンが「8」の文字に気づいてくれたからよかったのだが・・・。

[危ない橋④]

ヴィルマ医師が、護送の10分前にダンバーが黒人であると語る点。これは、かなり低い確率の偶然性に頼ったものであり、ヴィルマがこのことを口にしなければ、今回のセクション8のミッションは失敗してしまう訳だから、ちょっと危なすぎる橋であろう。

[危ない橋⑤]

スタイルズ大佐が、ハーディにケンドルが「毒殺」されたと口にするか否か分からない点。大佐の口を滑らせようとして、わざわざ彼の前でハーディは病院に電話しているのだろうが、だからと言って、彼が滑らすかどうかは分からないはずである。大佐が口を滑らさなかったら、ハーディどうやって話を切り出すつもりだったのだろうか。それ以上に、危ないのは、オスボーンがスタイルズ大佐を射殺するかどうかも分からないまま、ハーディが銃を手にした大佐に背中を向けていることである。オスボーンがスタイルズ大佐を撃つことを計算に入れて芝居を打つなんてことは出来ないはずである。これは偶然助けられたのか?それとも、彼はオスボーンが2人の会話を盗み聞いていたことまで、知っていたのか?

気になった点を5つ挙げてみたが、どれも偶然性の賜物であり、これこそ御都合主義というものであろう。観ているうち、気にならなければオッケーなのだろうが、気にならなかったと言うより、情報把握することに追われて気にすることが出来なかったというのが本当のところだ。