国の財政さらに危うく 総裁3候補に透ける「緩み」

将来世代に責任を果たす開き直りであろう。

7日、英首相ボリス・ジョンソンが来春から3年間に360億ポンド、邦貨換算でおよそ5兆4000億円の大型増税をすると表明した。

「公約違反を認める。だがパンデミックは誰のマニフェスト(政権公約)にも載っていなかった」

保守党党首として戦った2019年の総選挙で、ジョンソンはマニフェストに「税・社会保険料は上げない」と記した。

だが新型コロナ感染症の猛威がすべての前提をひっくり返した。

増税による新たな財源はコロナ禍で滞った通常医療の正常化と社会保障改革に充てる。

■財政規律との距離、最も遠い高市氏

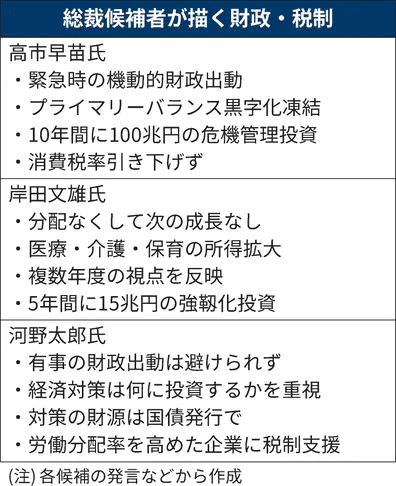

翻って日本。17日告示―29日投開票の自民党総裁選に名乗りを挙げた3候補は、おしなべて財政規律の回復に腰が引けているようにみえる。

財政規律に最も距離をおくのは前総務相の高市早苗だ。

有事の機動的な財政出動と銘打ち、災害・気候変動対策などに10年間で100兆円規模を投じる。

国土強靱化(きょうじんか)の上塗りだ。

消費税は「現在の税率(標準10%、軽減8%)から下げることはしない」と述べたが、国・自治体財政の基礎的収支(プライマリーバランス)を黒字転換させる政府目標を凍結する。

消費者物価の上昇率が安定して2%に上昇するまでの間というが、そこにいたる道筋は判然としない。

13年春、日本銀行総裁に就いた黒田東彦は「2年間で2%にする」と宣言していた。

この物価目標の達成が至難なのは実証ずみである。

菅政権は今のところ25年度のプライマリーバランス黒字転換をかろうじて維持しているが、コロナのせいで画餅に帰した。

現下の情勢をふまえれば、目標の再設定が難しいのは理解できる。

だがゴールがなければゴールしようとさえ思わなくなるのが人情だ。

棚上げは禁じ手である。

■岸田氏は再分配強化を打ち出す

自民党の前政調会長、岸田文雄の政策看板は新自由主義の転換だ。

その意味するところはまだ曖昧だが、構造改革・規制改革や歳出削減による財政健全化の否定を指すとみられる。

岸田は「小泉改革以降の新自由主義」と位置づけている。

01年に発足した小泉政権の看板が構造改革だったのはその通りだが、民主党の3政権をはじめ、小泉純一郎後の歴代政権が構造改革・歳出削減を徹底したとは言い難い。

岸田が力点をおくのは所得再分配の強化である。

宏池会の生みの親、池田勇人が1960年に閣議決定した国民所得倍増計画に倣い、中間層の経済力底上げをねらった「令和版所得倍増」を掲げた。

コロナ禍による疲弊が目立つ非正規社員などの所得を向上させるのは喫緊の政治課題だ。

岸田はその手段を高収入層からの所得移転に頼ろうとしている。

しかし規制改革による雇用環境の改善を置き去りにしたまま再分配を強化すれば、日本経済の潜在力をいっそう弱めるおそれがある。

コロナ禍のなか、エッセンシャルワーカーとして注目された人の所得水準の向上も公約した。

介護・保育など公的な対人サービス業の所得環境改善は積年の課題だ。

まずは官製市場改革を推し進め、私的サービスとの併用をしやすくすべきだが、岸田からみればそれこそが新自由主義的なのだろう。

だが官主導の賃上げには増税や社会保険料引き上げという財源が不可欠である。

■社会保障の財源問題に触れた河野氏

最後に名乗りを挙げた規制改革相の河野太郎は、めざす財政政策について具体的に踏み込むのを避けている。

出馬表明した10日の記者会見では、追加の経済対策の規模を明言しなかった。

「規模も大事だが、未来を見すえてどこに投資するのか、その議論をまずしっかりする」。

大型財政にこだわらずワイズスペンディング(賢明な財政支出)をめざす姿勢は、規模優先の他候補とは一線を画す。

その裏付けとなる21年度補正予算案の財源は、赤字国債の発行頼みになるのを認めた。

アベノミクスの恩恵などによって利益をため込んだ企業経営者に対しては「労働分配率を一定水準以上にした企業には、法人税の特例措置をもうける」と述べ、賃金水準の引き上げを求めた。

同日夜に出演したテレビ東京系列の「ワールドビジネスサテライト」では、社会保障と税に対する考え方の一端を明らかにした。

首相在任中の消費税の取り扱いについて「分からない」と語り、税率引き上げの選択肢を排除しなかった。

また年金改革に絡めて社会保障制度の財源が社会保険料と税(公費)が混然一体になっている問題に言及した。

日本の社会保障の構造問題に精通している人ならではの問題提起である。

番組キャスターは発言を受け流したが、若者が将来もらう年金の水準がマクロ経済スライドによって大きく目減りする問題への処方箋を考えていることが透けてみえた。

■財政規律どう取り戻すか

3候補が語るべきは、掲げた政策を実現させるための財源をどう調達するかだ。

コロナの時代、赤字国債を発行しつづけることに罪悪感を持たない政治家が与野党ともに増えた。

日銀の超緩和策で利払い費が抑えられているから問題ないという極論も聞こえてくる。

債務累増の副作用は自覚症状がなく、規律回復の難しさを物語る。

だが陰で病巣が大きくなっている恐れがある。

財政破綻は日常の延長線上ではなく、ある日突然起こると覚悟しておくべきだ。

英保守党には、サッチャリズム以来の「小さな政府」を信奉する政治家が多い。

ジョンソンもサッチャーに薫陶を受けたひとりだが、コロナによって財政拡張が避けられない以上、増税というかたちで落とし前をつける道を選んだ。

ジョンソン政権の主だった閣僚も渋々同意した。

経済同友会は財政規律を取り戻すためのしかけとして、行政府から独立した財政機関の新設を提案した。

経済財政と社会保障について中期の予測・長期の推計をし、財政の持続性を測ったり補正予算案の妥当性を評価したりする機能をもつ。

日本は、きょうあすに増税ができる状況ではない。

まずは国・自治体の財政がおかれた現状を表に出す必要があろう。

当面、私たちはコロナとの共存を受けざるを得ない。

そうした時代にあって政治指導者をめざすなら、今週から本格化する政策論争を通じて将来世代への責任を果たす姿勢をみせてほしい。