【一社/NPO法人/組合】法人の特徴と選び方

こんにちは!

山口県中小企業団体中央会の平田です。

我々は中小企業組合の設立支援が専門の組織で、これまで様々な法人の設立相談に対応しています。

先日、仲間とともに団体を立ち上げたい、今ある任意団体を法人化したい方に向けた「法人の特徴と選び方」セミナーを開催しました。

概要はこちら。

この記事では、セミナー内容を踏まえて、法人の特徴と選び方について紹介させていただきますレポートします!

こんな方におすすめの記事です

任意団体・一般社団法人・NPO法人・組合など、団体組織の違いについて知りたい方

仲間と協力して、新しい事業に挑戦したい方

今ある任意団体を法人化したい方

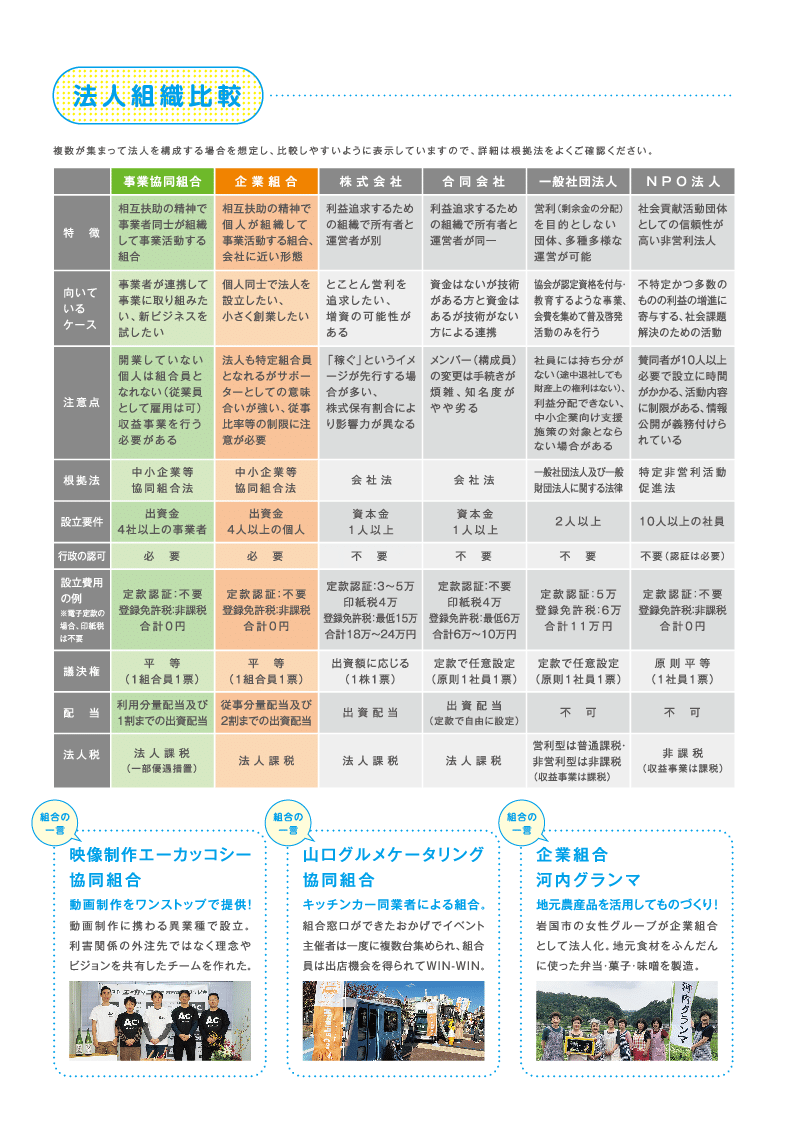

法人の違いについては比較表をご覧ください。

※複数が集まって法人を構成する場合を想定して作成しました。詳細は根拠法をご確認ください。

講師紹介

今回セミナー講師として、一般社団法人・NPO法人について事例を紹介頂いたのは、坪郷計算工学研究所の坪郷 浩一 氏。

技術者でありながら教育分野にも力を入れられています。

今回は、坪郷氏にゆかりのある2法人を事例として紹介いただきました。「教育」というキーワードでありながら、それぞれ一般社団法人・NPO法人という別の法人組織を活用された事例です。

一般社団法人の事例──日本寺子屋協会

一般社団法人日本寺子屋協会は、現役大学生の堀内菜々美さんが2024年1月に立ち上げた新しい法人です。

堀内さんが描くビジョンは、「まちなか教育」を日本発の教育ブランドにすること。

日本の伝統的な学びの場である「寺子屋」を、現代のニーズに合わせて進化させ、国内外に広めたいという熱い想いがあります。

そんな想いから4年前にお寺を借りて「寺子屋てらあ」として活動を開始。この場所では、子ども向けワークショップや探究学習、STEAM学習プログラムを開催していました。

法人化した今では、企業とタッグを組んで休耕地を活用した農体験事業を始めたり、民間学童で教育ボランティアやインターンの機会を提供したりと、幅広い活動を展開中です。

法人化した経緯は、対外的な信頼が生まれ、他企業と連携して活動しやすくするため。また、助成金や補助金が取りやすくなるという理由もあったそう。

実際、まだ法人を設立されて1年ですが補助金を獲得されています。

数ある法人の中で「一般社団法人」を選んだ理由は2つ。

①少数(2名)精鋭で動きたかった

NPO法人だと希望すれば誰でも社員になれて、議決権を持つメンバーが勝手に増えていく可能性があります。でも堀内さんは「しっかり選び抜いたメンバーと一緒に進めたい」と考えました。一般社団法人なら組織設計の自由度が高く、社員数や選定方法を自由に決められます。

②資格認定のできる組織にしたかったから

将来的には資格認定にも挑戦したいという思いがあり、一般社団法人はその仕組みにぴったり。一般社団法人は、いわゆる協会ビジネス、資格認定するビジネスモデルに向いていると言われています。しかも、会員向け事業が収益事業に該当しない場合、非営利型法人として扱われることもあります。

日本寺子屋協会は、「寺子屋」を未来につなぐ教育ブランドに育て、もっと多くの子どもたちに多様な学びを届けたいと考えています。スタッフ採用にも力を入れ、価値観を共有できる仲間と一緒に、次の時代をつくる挑戦を続けていきたいとのことでした。

NPO法人の事例──まなびデザインラボ

NPO法人まなびデザインラボは、2015年に設立された教育支援のプロフェッショナル集団です。それぞれのメンバーが持つ専門的な知識や経験、スキルを駆使して、社会問題の解決に挑んでいます。

取り組みの柱は次の3つです。

まなラボスクール:小中高、大学、高専生を対象とした学習支援

まなポート:不登校の子どもたちへの支援

精華学園高等学校 周南校:通信制高校の運営

これらの事業を通じて、多様な学びの場を提供しています。さらに、スタッフ採用基準が厳格なのも特徴の一つ。専門性と情熱を持った人材をしっかり見極めています。

法人の中で「NPO法人」を選んだ理由は2つ。

①営利ではなく非営利で教育支援を行うため

「稼ぐなら株式会社、社会貢献ならNPO法人」と思われがちですが、実はNPO法人でも収益を上げることはできます。そして、その利益を活動の質向上や継続性の確保に再投資することで、社会的なインパクトを高めていきたいと考えられ、NPO法人を選択されました。通信制高校の運営などを行ううえで、透明性の高い非営利組織が最適だったことも理由の一つです。

②NPO法人の立ち上げが時流に乗っていた

設立当時はNPO法人ブームの真っ只中。設立セミナーがあちこちで開催され、多くの人に法人設立が推奨されていた時期でした。社会の流れや周囲からの勧めもあり、NPO法人という形態を選んだそうです。

「非営利でも持続可能な運営ができる」ことを証明するべく、まなびデザインラボはこれからも挑戦を続けていきます。社会に必要な教育支援を提供し続けるため、さらに多くの仲間を募りながら、新しい学びの形を模索していきます。

事業協同組合ってどんな組織?──事業者同士が手を取り合う仕組み

本会からは、中小企業等協同組合法に基づく中小企業組合について紹介しました。行政庁の認可法人で信用力があり、登記費用が非課税だという特徴があります。

まずは「事業協同組合」についてお話ししましょう。

事業協同組合は、4つ以上の事業者(法人や個人事業主)が出資し、組合員となる組織です。それぞれが自社の仕事のために協力し合い、共同事業を通じて自社経営に役立つ活動を行います。「個社では難しいことも、みんなでならできる」を形にした仕組みです。

具体的な事例

同業種での連携

例えば、ホームページ制作を請け負う個人事業主が集まり、組合が窓口として受注を管理し、各組合員に仕事を割り振る事業協同組合。

異業種での連携

農家、食料品製造業者、小売・卸売業者が協力し、農家が育てた野菜を加工・販売する事業協同組合。これにより、農産物の付加価値を高め、販路を拡大できます。いわゆるサプライチェーン上の連携です。

などがあります。

事業協同組合が選ばれる理由

事業協同組合を選んだ方々から、こんな声が寄せられています。

法人格を簡単に取得できる

行政庁の認可法人で設立費用はかからず、信用力が得られます。新規事業を試せる場

協同組合は自社とは別の組織なので、失敗しても自社に直接的なリスクが少なく、新しいビジネスを試しやすい。さまざまな人とつながりやすい

賛助会員制度を設けることができ、出資者以外も巻き込みやすい。利益追求だけでなく地域貢献を強調できるため、共感が得られやすい。出入りが自由

組合員の加入や脱退が自由です。ビジョンを共有する仲間をつくれる

単なる外注関係ではなく、理念やビジョンを共有できるチームを育て、ルールを決めて帰属意識を高められます。設立支援や補助金が充実

中央会のサポートや使いやすい補助金も魅力です。

詳しく知りたい方は、事業協同組合制度の詳細をご覧ください!

「企業組合」──営利と非営利の間というイメージ

企業組合は、4人以上の個人が出資し、組合員として一緒に働く法人形態です(所有・労働・経営が一体)。株式会社のように営利事業を行いますが、非営利組織のようにみんなで決めていく平等性も兼ね備えているため、ソーシャルビジネスのスタイルを取るケースが多く見られます。

どんな企業組合があるの?

最近では、地域でまちづくり活動を行っていたグループが、収益事業の部分を企業組合として法人化した例があります。また、以下のようなさまざまな活動にも活用されています。

外国人向けのオンライン日本語会話教室

直売所の運営

農産物を活用した加工品製造販売

デイサービス事業

企業組合が選ばれる理由

企業組合を選んだ方々から寄せられた声をご紹介します。

法人格を簡単に取得できる

行政庁の認可を受けることで、設立費用がかからず法人格を持つことができます。「営利と非営利の間」がちょうどいい

ボランティアではなく利益を出しながら活動を継続したい。だけど、利益至上主義でもない。そんな思いにフィットするのが企業組合です。平等で民主的な経営

「誰かが上に立つのではなく、組合員全員が平等」。この理念に共感し、組合員が主体的に経営に参加できる仕組みに魅力を感じています。柔軟な働き方と多様な参加が可能

組合員は必ずしも事業に従事する必要はありません。本業がある方や学生など、さまざまな立場の人が参加できる自由度の高さが特徴です。設立支援と補助金の充実

設立は中央会がしっかりサポート。さらに、活用しやすい補助金もあります。

詳しく知りたい方は、企業組合制度の詳細をご覧ください!

法人格を選ぶポイント

法人を選ぶときに私がよく話すのは、以下の6つのポイントです。

(主に「組合制度」と「一般社団法人」「NPO法人」の比較が多いので、その視点でのご説明となります)

①組織の理念は?

社会貢献?啓蒙活動?それとも自分たちのため?

組織のビジョンが法人格の目的に合っているかを考えましょう。目的にマッチしていないと、活動の途中でモヤモヤしてしまうことも。

②議決権を持つのは誰?

組織の「所有者」は誰ですか?

株式会社は株主のもの。事業協同組合や企業組合は出資した組合員のものです。一方で、一般社団法人やNPO法人は誰のものでもなく、持ち分がありません。たとえ組織に大きく貢献しても、途中で辞めるときに財産的な権利は主張できません。議決権のある構成員を誰にするのかは大きなポイントです。

③寄付金が必要かどうか?

寄付を集めるなら、非営利の法人格が有利です。寄付者は個人にお金をあげるわけではなく、活動そのものを応援したいのです。そのため、財産の帰属先が特定されない法人のほうが信頼されます。

④ステークホルダーの視点

設立を検討しているメンバーだけでなく、取引先や支援者にどう見られるかも重要です。「何でもいいから法人格が欲しい」というなら、設立費用やスピードなどの条件で選べます。また、受けたい補助金がどの法人に適用されるかも確認しておきましょう。

⑤意思決定のスピード vs. 合意形成

意思決定は役員が少ないほど速くなります。株式会社や一般社団法人なら1人から始められますが、事業協同組合やNPO法人は理事3人以上が必要。総会の議決は構成員のが多いほど大変です。

一方で、合意形成を重視することで「みんなの組織」としての一体感が高まり、当事者意識を育むことができます。組織がみんなの力で発展していくには合意形成のプロセスは必要ではないでしょうか。

⑥費用面を重要視する?

事業協同組合やNPO法人は登録免許税が非課税なので、設立費用を節約できます。役員改選時にも登記が必要ですが、手数料は0円。

組合の設立は中央会のサポートも受けられます。

税務面は同じ法人であっても異なることもあるので、専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。人を雇う際の労務面は法人格による違いは見られません。

まとめ

ここまでお読みいただきありがとうございました。

今回は「法人の特徴と選び方」をテーマにお届けしました。私自身の経験と知識をもとに書いていますので、一部誤った記載があるかもしれません。詳しくは、税理士や司法書士などの専門家にご相談くださいね。