【中学受験】グノーブルで1年たってみて(4年生⇒新5年生)(2024年2月)

入塾からちょうど1年ほどたって、そして、中学受験本番まで、あと2年ほどの状況で、感じていることを少しまとめてみます。

1.学習リズムはいつ定着したか

入塾は他の塾と同様に2023年2月から入ったわけですが、グノーブルからは、2023年1月から入って、授業を受けた方が慣れるのに時間がかかるので1か月早く入塾することを勧められました。

他の習い事との関係で結局2023年1月(当時、3年生)は入塾しなかったのですが、今となってはどっちでもよかったかなと思うとともに、たしかに、1月に入っていた方がスムーズにいけたかもしれないな、という両方の気持ちがあります。

一般的には1か月ぐらい、遅くとも春ぐらいには、授業⇒復習のスパイラルとルーティンに慣れると思うのですが、個人的には本当の意味でそのサイクルに慣れてきたのは11月ぐらいだったと思います。

なぜそれまでかかったかというと、授業と復習のサイクルだけではなく、そこに月例テストとなるグノレブテストに向けての復習も加わって、それをどれぐらい親が関与、管理するかによると思うのですが、おそらく9割ぐらいの子供(一部の全く手がかからない早熟タイプを除く)はかなり手がかかり、日々の学習のみならず、このグノレブテストに向けた復習のダブルトラックのリズムをしっかりと理解して進めることに対する慣れに時間がかかると感じました。

もしかするとこれは子供ではなく、親の方の慣れの問題かもしれません。いつぐらいにグノレブ対策のための復習を盛り込むのか、それとも通常のルーティンに混ぜ込むのか、それぞれの親子の関係であったり、発達の状況だったりを見ながら調整が必要となります。

そもそもグノーブルの先生からは、「グノレブテストの対策はしなくて結構です、復習だけで大丈夫です」、ということを言われています。これは最終的な目標が仮に特定の中学への合格である場合、グノレブテストの成績などはどっちでもいいのかもしれないのですが、クラスの上下などもこの結果によって影響されるので、その短期的な目標到達のために子供のモチベーションがある場合が多く、従って、約1か月に一度のグノレブテストに向けて、すごく自然な感じで復習を強化できる仕組みになっていると思います。

おそらくこれはサピックスでも同じようなリズムとなっているのではないかと思います。

4年生の6月ぐらいにこのリズムをつかめたかなと思う瞬間があったのですが、春休み講習をスキップしていた我が家は初めて夏休みで季節講習を体験して、その圧倒的なスピードとそれについていくための復習のリズムを再構築しなければならず、また、子供もそれに合わせて学習時間を長くしないと対応できなったため、夏休みが終わって、しばらくするまで、ある意味後遺症のように勉学のリズムを作るのに時間がかかりました。

従って、11月頃までかかったというのが実態です。

また、子供の得手不得手も関わってくるところだと思います。息子氏は、非常にわかりやすく、得手不得手がはっきりしています。

【得手】

社会全般に興味をもっているようで、唯一、テキストや参考資料も含めて、自発的に隅々まで読む。そして、結構鋭い視点を持って、質問をしてくる

算数は考えることは比較的好きになった模様。(点数を見ると得意とはいいがたい、苦手意識を持つとしんどいから、どんな時もとにかくトライをほめることを徹底しています。)

【不得手】

ADHDの影響をもろに受けた算数のケアレスミスが減らない

細かいことをしっかりと進めることが苦手なので漢字(理科、社会の漢字も)や国語の知識問題をやること自体にアレルギーがある、

立体や平面での把握が苦手で、絵画なども苦手(これもwiscテストでも指摘されていますのでADHDの特性の一つ)、

発達がゆっくりなのと、他人の気持ちを理解するのが苦手なので、圧倒的に国語の長文読解が苦手

両親ともに文系の仕事をしていて、理科をたしなむ家の環境ではないのも影響してか、興味をあまり持たないとともに、そのまま仕組みを理解せずに直感的に記憶するのも苦手

集中が持って1時間程度。それ以上は本当にダラダラとしてしまう。

典型的な算数酷語男子の傾向を見せているのですが、酷語が比較的ましになってきたのと、算数がそこまで圧倒的に得意ではない(計算ミスにより途中で頓挫。。)ので、なぞに、比較的凸凹が少ない成績を示しています。

不得手を少しでもなくしたかったのですが、結果としては、国語以外はほとんど改善しませんでした。

頭と心の成長が必要なところであり、むしろ、塾や勉学で改善するようなことではない気がしています。

この辺りもあり、子供よりもむしろ親がリズムをつかむ、型を作るのにかなり時間がかかりました。

2.グノーブルでよかったか

良かったか悪かったかは、比較の対象となる他の塾に行かないとよくわからないというのが本音です。

良かったこともあったけど、やはり、復習量の多さに11月ぐらいの慣れるまでは辟易としていて、かつ、子供と親のバトルも絶えず、結果として、あまりにもめ事が増えた(特に、妻と息子)ので、妻がサポート体制からは外れる結果となりました。

これがサピックスだったら、減ったのかと言えば、おそらく同じような状況だったと思います。

サピもグノも同じようなものだと思いますし、サピ⇒グノ、グノ⇒サピに転塾した知り合いに聞いても、サピの方が大変、グノの方が大変と両方の意見があります。

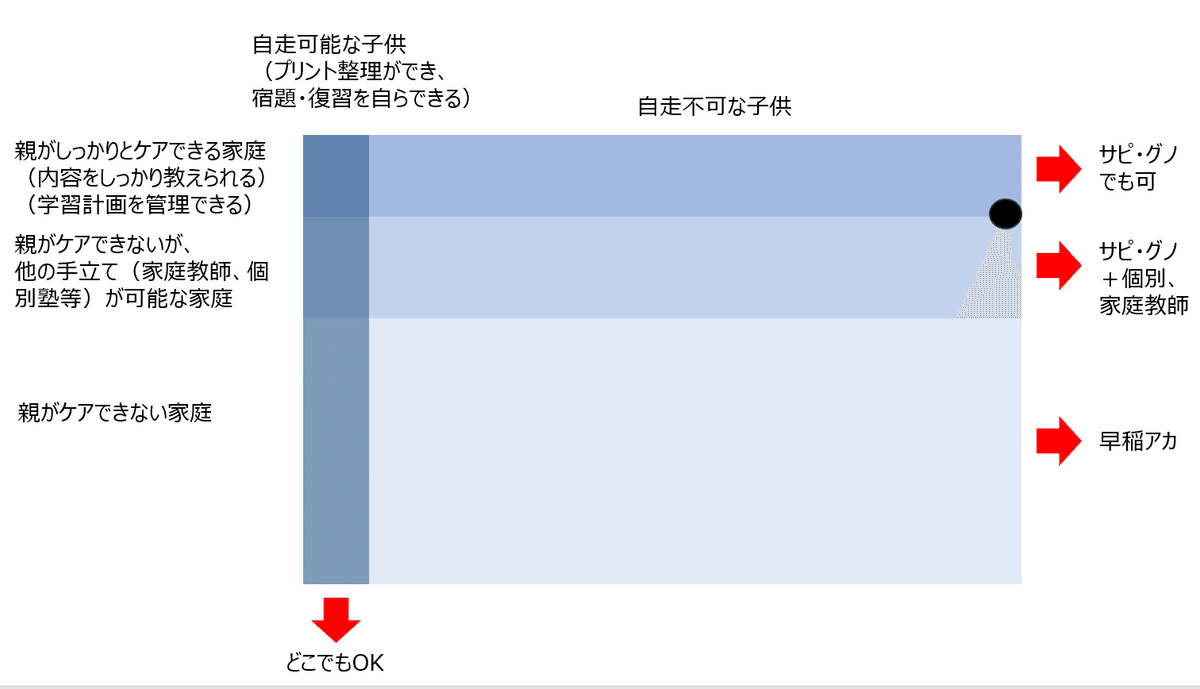

ある程度の学校を目指すときの塾選びとしては、4大塾やエルカミノやその他の中小塾の中で、個人的にはある程度マスでとっているサピ、グノ、早稲アカが候補になると思います。

上記はその選択のための小生の理解のマトリックスで、子供と親の状況を客観的に分析して理解しないと、我が家のように死にそうになるというところがかなり懸念事項です。

黒丸のあたりにいて、今にも脱落しそうな状況でぎりぎり首の皮一枚という所でしょうか。

早稲アカにしても、通塾日数が多くて宿題も多いため、親よりも子供がそこを対応できるのか、そこは嗜好の世界もある気がします。

家庭学習がかなり大変なので、父一人でいろいろな管理をするのが困難であるため、海外出張時などは、妻の義母さんに手伝ってもらって対応しました。

段取りというものが全くできない息子なので、あらゆる準備、計画などを親がやって、それを息子にやってもらおうと思うのですが、彼のやる気が出ない限りは全然進まないという問題をずっと抱えて、ニンジンをぶら下げたり、おだてたり、褒めたり、怒ったりとあれこれやりながら、なんとかなんとかやり過ごしてきたというのが現状です。

息子のような性格の子供には、明示的な宿題を先生から提示された方が、親としてはやりやすかったかなと思います。ただ、宿題ができなくて苦しんだりするようなこともあるかもしれないので、そこを含めて親の管理という所なのだと思います。

たまに塾に行く前に眠たくて、「塾に行きたくない」とつぶやくことはありますが、塾を辞めたいと言ったり、本当に行きたくないということを言ったりは全くなくて、その点は、習い事として良かったなと思います。

一方、よくある話ではあるものの、学校がやはり退屈になるようで、学校に行きたくない、ということはたまに朝強烈に言うことがあり、そこは説き伏せるというよりは、ある種の強制的な権限を発動して、学校に行かせています。

塾で新しいことを学ぶのは楽しいらしく、究極、学びというのは、そういう楽しさがないと続かないものだなとつくづくと思う所です。

再度、結論としては、今のところ、よかったといえるのかなと思っています。

3.新5年生に向けての課題

純粋に、4年生から質、量ともにスピードアップしている感じがします。

まだ、5年生の最初などので、今後おそらくもっと質、量ともに変化がしてくるものだと思いますが。

以下が現時点で感じている変化です。

グノーブルは校舎毎に少しずつ運用が異なるところがあると思いますが、テキストベースでの変化です。

(1)授業時間

週2回の通塾は変更なし。

ただし、授業時間が、17時―20時だったのが、17時―21時へ。

週2時間増加。

(2)各教科のテキストの変化

①算数

1週間で、Nテキスト(新分野演習)、Tテキスト(先週の取組分野演習)、復習用にN家庭用テキスト(新分野類題演習)の構成で変化なしで、授業中に実施する、計算マスター・確認テストの構成も変化なしです。

ただし、計算マスター・確認テストは授業前に実施する形式を当校舎はとっていて、かつ、できないと居残りもありとのアナウンスがありました。

算数が苦手な人は結構Nテキストをこなすのが難しい問題もあるので、ヘビーになってくるのかなと思います。

②国語

相変わらず、長文読解を授業中に実施する形で、先生が添削して回る(かつ、何度も書き直す)スタイルなので、すべての問題を取り扱えないので、

扱わなかった問題の対応は、家でやるかやらないか、適宜という感じです。

漢字や知識問題は、一週間で適宜こなすというスタイルで、これも4年生と大きく変化なしです。

大きく変化するのは、長文読解の宿題が出て、それを次の授業に提出することになることです。(これも校舎によって運用が異なると思います。)

我が家は酷語を克服すべく、演習はすべて解き直しを家でやっていたので、それを一部宿題として提出するかどうかという感じであり、追加の負担はあまりないと思っています。

③理科

理科は演習のページ数が少し増えています。これも分野によるのかもしれません。

カリキュラムが4年生から6年生までスパイラルしながら、各分野を復習しつつ、深めていくというスタイルなので、少し演習を増やすという感じでしょうか。

3月から、算数と同様に、朝10分程度の2ページこなす必要がある基礎力テストが始まり、それで更に復習のリズムが出てくるという感じでしょうか。

④社会

社会は大きく異なり、地理から歴史に内容が変化します。また、地理については、2ページほど、復習のための演習ページがテキストについているので、歴史を学びつつ、しばらくは地理の復習も実施する感じでしょうか。

地理よりも常用漢字ではない漢字がたくさん出てくるので、そこが結構難しいところかもしれませんが、歴史を1年間じっくりやってくれるのは非常にありがたいです。

自分が子供の時よりも、直近の歴史が増えているので、そこを踏まえると、量が増えているんだろうなと思います。

角川文庫のマンガ日本の歴史シリーズを最近購入してみても、安倍元首相が銃撃されるシーンなどが描かれており、歴史がどんどん増えてきているので覚えるのも大変だなと思う所です。

4.新5年生に向けての抱負

2月冒頭に、6年生の受験シーズンのため、塾の休みが少しあったのですが、そこでいろいろ復習をしようと考えていたものの、子供の心がついてこず、ほとんどできませんでした。。

親の準備不足、計画不足も露呈したところであり、もう少し効率よく対応できたはずなのに、失敗しました。

終わったことは言っても仕方ないのですが、ただでさえ、自分で勉強する姿勢や習慣がないので、塾がないと、こんなにもリズムが狂うのかと思いました。

うまくリズムを作って、欲張らず、とにかく目の前のことに集中して、頑張るしかないかなと思います。