偏差値55算数はどんなレベルか

四谷偏差値55で東京の女子中学は2校。

大妻2月2日と山脇2月2日。

両校の入試問題を見て、偏差値55を狙うならどれくらいのレベルに達する必要があるか考察していく。

大妻の合格ラインは100点中75点くらい。

山脇の合格ラインは100点中60点くらい。

同じ偏差値にも関わらず山脇の方が合格点が低い。

問題が難しいのかなと思うかもしれないが実はそこまで変わらない。

大妻は途中式を書いて部分点をもらえる方式を取っている。

答えが間違ってると0点の山脇と比較して点数が出やすいのだろう。

両校とも大きく3つのパートに分けて考えることが出来る。

・基本問題:正答必須レベル

・中級問題:合否が分かれるレベル

・応用問題:解けると嬉しいレベル

では具体的に見て行こう。

基本問題:正答必須レベル

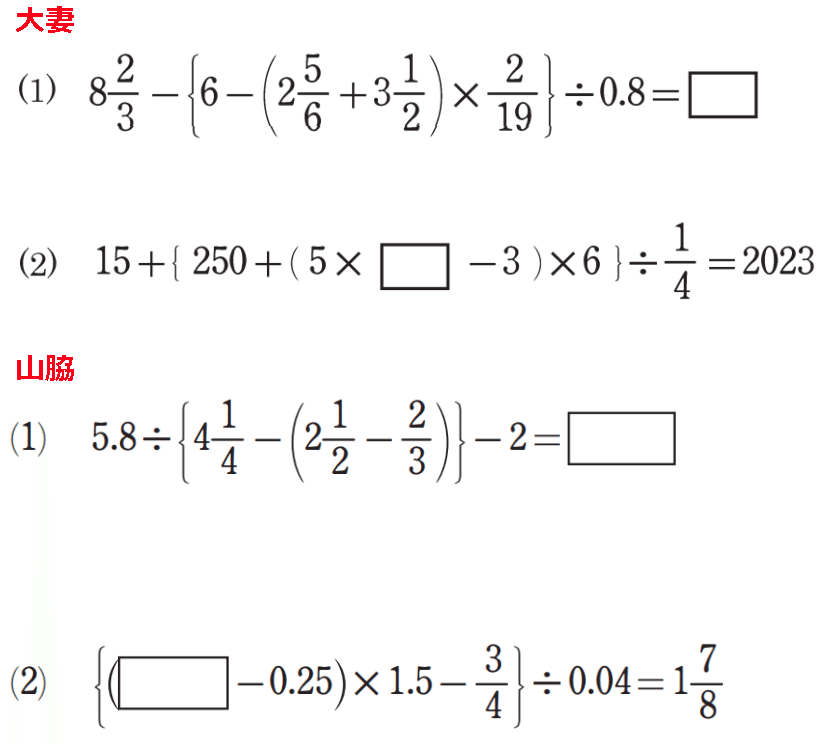

計算問題

両校とも計算問題は2問。

分数の計算と計算途中に未知数がある問題。

難易度も同じくらい。

両校共に出題している分野

両校共に計算問題の後に数問の基本問題が出る。

まずは分野がかぶってる問題2問。

図形の角度を求める問題。

難易度ぴったり同じくらい。

続いて食塩水。

大妻の方が問題文が丁寧だけど、難易度は一緒。

両校で異なる分野の出題

大妻は損益、場合の数、数列。

山脇は平均と差集め。

難易度的には一緒。

基本問題は両校共によくある頻出分野から出題される。

年によってかぶったりかぶらなかったりというように見える。

基本問題のまとめ

問題レベルは問題集の各分野1ページ目にあるような頻出問題ばかり。

※問題集も色々あるがここでは四谷の演習問題集くらいのレベルを想定

計算問題含めて完答が求められる。

とはいえ合格者全員が正答率100%というわけではないと思う。

中級以降と比較して簡単な基本問題でいかに落とさないかが重要。

偏差値55を目指すなら頻出分野の基本は抑える必要があるという普通の話。

中級問題:合否が分かれるレベル

中級は分野が完全一致。

1問目は速さ。

電車で追いこす系の問題と流水。

同じくらいの難易度に見える。

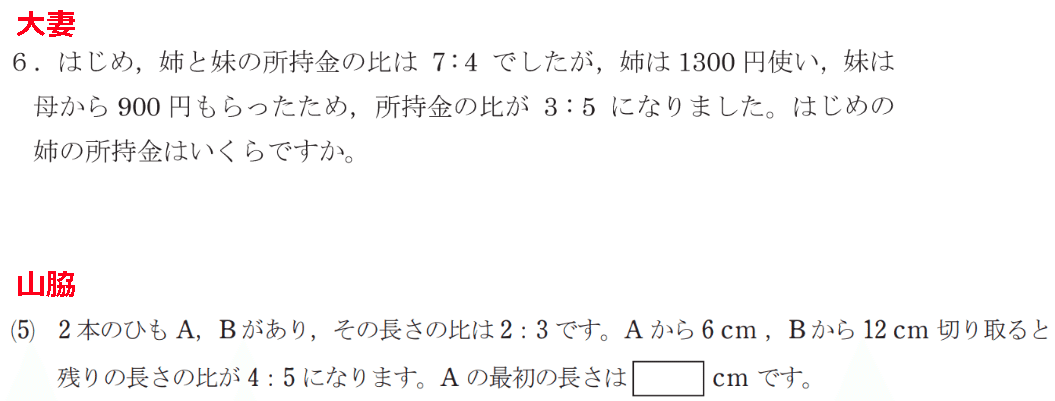

2問目は比の問題。

同じ外注先に作問依頼してる?ってくらい同じような問題。

難易度も一緒。

3問目は平面図形の面積。

若干大妻の方が正答率低そうだけどほぼ同じ難易度。

各分野の問題集の2ページ目までには載ってそうなレベル。

中級に選ばれる分野が変わることもあるだろうし問題集2ページ目までの基本をしっかりやるという方針で良い。

山脇の面積問題は問題集で本当に良く見かける問題。

半径はわからないまま、半径×半径がわかるのでそれを使って解く。

6月2日の日能研全国テストにも大問2の5問目として出題されている。

正答率は35%。

6年生6月時点で全国平均35%なので入試時点では7,8割はありそう。

応用問題:解けると嬉しいレベル

立体図形

立体の体積を求める問題。

両方よく見る問題だけど山脇の方が少し難しそう。

よく見る問題とは言え、全分野でこのレベルまで解けるように仕上げるのはなかなか難しい。

他の年度も見る必要があるが立体が毎年出るなら立体だけこのレベルまで練習しておく、という手もある。

文章問題

大妻は年齢算とニュートン算。

年齢算の方は中級レベルかも。

ニュートン算は小学生にはかなり難しい。

山脇は旅人算と数列。

大妻同様、旅人算の方は中級レベルかもで数列の方は難易度高い。

全分野で応用レベルまで仕上げるのは難しい。

小問があるなら1問目は解いておきたいが。

中級までなら問題集で各分野1,2ページまでやるで良い。

応用を狙うなら追加で3,4ページ以降もやる必要がある。

これは難易度も含めるとボリューム3倍以上となるだろう。

自分なら中級までをしっかりやって応用は解けたら嬉しいで割り切る。

まとめ

合格ラインを考えると基本、中級まではしっかり正答したい。

応用は解ければラッキー。

つまり偏差値55を狙えるかは中級で判断する。

比や速さ/旅人、応用の立体の小問1を解けるレベルまでこれそうかどうか。

中級も大人には簡単に見えるが子供が理解するには難しい。

何回教えても理解出来なさそう、解けるようにならなそうなら偏差値55ラインは諦めた方が良い。

逆に言うと理解出来そうなら努力次第でいける。

具体的には問題集1,2ページのやり込みが重要となる。

各分野の頻出問題を素早く正確に解けるようにするのが良い。

後は立体だけ難易度高めの問題を練習しておくのも良いかもしれない。

どの中学でも応用として選ばれがちな印象なので損はないイメージ。