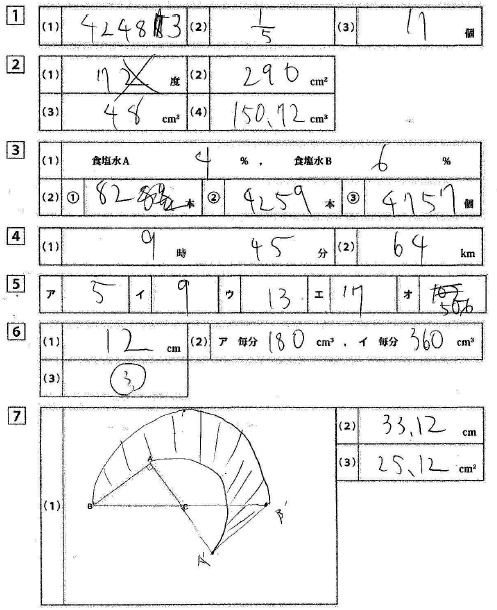

「淑徳与野」の"算数"を解いてみた

背景・主旨・総論

2023年1月13日の淑徳与野の入試算数を解いた感想考察。

なぜ入試問題を解いているのかは過去記事参照。

「子供に勉強を教えるなら真っ先にやるべきのこと」

解いてみた全体の感想

立教より簡単、大妻と同じか難しいイメージ。

図形が多いのと差集めとか損益とかの有名所がないのが印象的。

公式データによると平均66点。

平均と合格最低点が2.7点しか変わらないので7割取れればよさげ。

自分が解いたら40分くらいだった。

では個別の感想。

大問1:計算と基本問題

小問1,3はガチでも出来そうなボリュームにしてるのがやらしい。

3問目は115から60個とか90個とかにして、mod6でサクっと出せるようにしても良いかと思った。

大問2:図形の基本問題

図形問題だけで大問作るのが珍しい。

他の学校ならここに差集めとか損益とかの頻出問題を並べるイメージ。

この長方形の斜線部分の面積をもとめる問題とか良いね。

大問3:食塩水と数列

ここで急に小問1だけ食塩水の基本問題。

小問2の①~③は数列なのに不思議な構成。

大問1に入れておけばよくない?

数列は棒で正方形を作っていく普通の問題。

折り返すのがちょっと捻ってるくらい。

大問4:旅人算

みんな大好き旅人算。

一見ややこしく見えて小問はシンプルな2つだけ。

2問目は慣れてる子なら一瞬でPQの2倍ってわかりそう。

大問5:規則性

唯一がんばって作問した感じのある問題。

制作時間の大半がここにかかってそう。

回答も会話埋めてく方式だし。

1周期の20秒後までの表を書いて解くのが早そう。

問題文量のわりにひねりがない。

大問6:立体図形

これもみんな大好き水を入れるやつ。

仕切り板の高さとア,イの注水量が問われた。

後、Bの水面の高さのグラフを選ぶ問題。

良問に見えた。

自分は比を使って解いた。

傾きの比が9/54:3/60:3/15⇒5:15:6

5:15は注水量A:注水量A+B

注水量A:注水量B=5:10=1:2

15:6は底面積Aと底面積A+Bの逆比なので

底面積Aは45×60×6/15=540

これで基本情報は揃ったので後は計算するだけ。

大問7:図形の回転

最後も図形。本当に図形好きな学校。

この図形問題が占める割合の多さは流石に作問方針に明記されてそう。

問題自体はその辺に落ちてそうな典型問題。

大問6と7は逆で良くない?