死すべきものの責任とは

3月28日土曜日の朝、2年くらい音沙汰のなかったIさんから着信がありました。

以前、亡き父(診療所の医師でした)の患者さんだった女性で、時々わたしの運営している事業所に顔を出してくれる方でもありました。かつては食堂をされていて、今は引退して息子さんがあとを継いでおられたようです。その食堂で使いきれずに余った食材(主に魚介類)を冷凍してためていて、「冷蔵庫に入り切らないからもらってほしい」と時々差し入れてくださっていました。不意に来られた際にわたしが不在だと申し訳ないので、来られるときは連絡を、と携帯番号をお知らせしていました。やがて疎遠になり「最近電話ないなぁ」と思っていた時期も過ぎ、すっかりIさんの存在を思い出すこともなくなっていました。

着信に気づかず、発信者がIさんであることにちょっと驚きながら、また「持っていくわ~というお電話なのかな?」と電話をかけました。

Iさん「あ、電話してごめんねぇ。わたし今困ってるんよ。最近よく家に来る人がおるねんけど、全然知らん人やねん。その人昨日も夜来てな、それが窓を外して入ってくるねん。わたしどうしようか思て・・。でもしょうがないから家に入れてご飯食べさせてな、今もそこで寝てるねん。どないしよう。わたしも困って息子に相談したりするねんけど、いっつもお母ちゃんの気のせいやって言われるんよ。どうしたらええんやろ。」

わたし「ええ~?そんな事になってるの?困ってはるんやね・・・。」

Iさん「うん、そうやねん。でもまぁどうしようもないから息子に相談してみるわ、ごめんね。電話したりして。」

わたし「いいえ、何も力になれなくてごめんね。」

そんなふうに電話は終わりました。わたしはIさんがどこにお住まいかも知りません。狐につままれたような電話でした。おいくつくらいなんだろう。そう言えばそこそこのお年だったのかもしれないのですが、とてもお元気だったIさんの今を思い少し胸が苦しくなりました。

そんなことのあった日の夜、たもとの会第3回行いました。

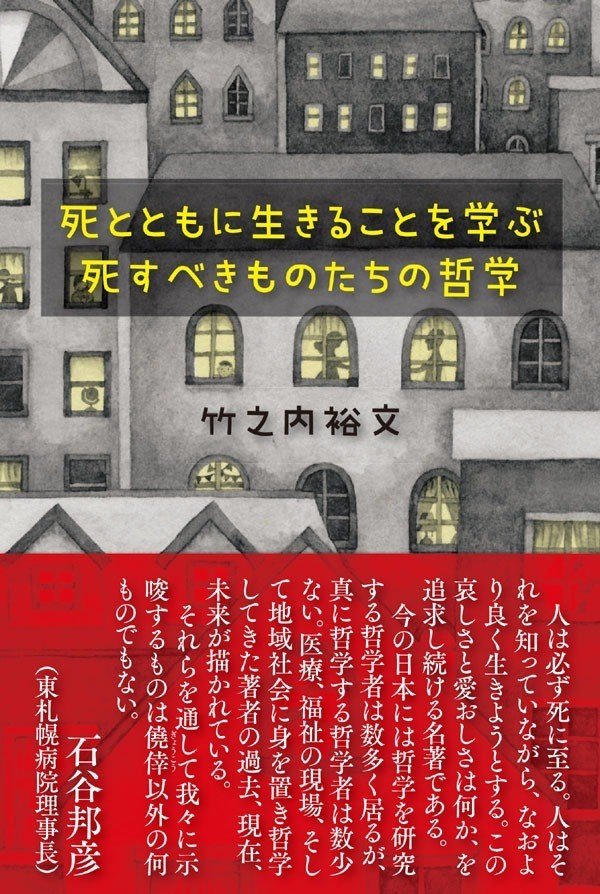

第2章 「人間」の出来事としての死―在宅緩和ケアの現場で考えたこと

読みました。

著者の竹之内さんが、在宅緩和ケア医の岡部氏と出会い、在宅緩和ケアの現場に赴き自宅で死ぬということについて学び、また岡部氏の立ち上げたタナトロジー研究会に参加し、岡部氏と共に中心的なメンバーとして生と死の問題についての対話を深めていかれました。お二人の背景の違いは「死」に対する問題意識の違いでもありました。同じ空間を共有し、また対話をかさねていかれたその経験を振り返りつつ考察されています。

それにしても本文中にある、死について「人間」の出来事である、とされるのはどういうことなんでしょうか。

いつもながら、わかりやすく整理された内容にならないかもしれませんが、立ち止まらされたテキストから思い至ったことについて書いていこうと思います。

人間とはケアする者である。という定義をするならば、その場合の「ケア」とはどういうことなのか。ケアとは「気遣う、世話する、介助する」等具体的な意味合いだけではなく、また献身(自分を捨てる)というような側面をもつものでもなく、まず

「相手に関心を抱き、注意を払うことから始まる」と書かれています。

これはわたしも常々考えていることと合致しています。ケアを生業としているわたしは「これを行うことさえ手抜からなければ、自然と具体的な行為(ケア)につながる」と思っています。そして「わたしはわたしなりの持ちうる能力を以て、その時々にできることをするだけなのだ」と思っていましたから、とても腑に落ちます。またそれなしで行う世話や介助は、単なる作業であって相手からのケアを受ける事はできないのかもしれません。

人間はケアする者であって、ケアする者とされる者はいつも立場を反転しあっているのです。本の中では20代の女性がん患者さんのエピソードが紹介されていました。症状が進み失明していましたが、自宅にいれば住み慣れた空間を感じ、物音や声でどこで何が起きているかわかる。別の部屋の子どもたちを大きい声で叱ることもできたのでした。この方が最後までケアする者であり続けることができるのは在宅だったからということが大きかったと思えます。自宅という空間がその方を形作る大きな要素であるということを

”自宅という「空間」では、目の前の「生」が固有の背景と奥行きをもって立ち現れる。自宅という空間には固有の歴史性、つまり「空間の履歴」が刻印されているからである。”と書かれています。わたしたちもご自宅に伺ってその方のこと(履歴)を説明なしに多く知るという経験を数々していると思います。

死は「間」の出来事である。

本の中で死は究極の可能性という表現がなされているのですが、死を生のあらゆる可能性を不可能にするという側面だけに注目すると「死は各個にとって他の誰も代わることのできない固有の可能性」という言い方ができます。

しかし人は相柄的、社会的でありなおかつ、個体的でもある両義的な性格を併せ持っています。だから「人間」というのだと。

他なるもの(者、物)との間に事が生じ、それにいかなる態度をとるか(選択)に応じて各人の生が形作られていく・・・。

そしてその、「事」のひとつが「死」であるとすれば、各個が孤独に向き合うべきものではなく公共的な現象であり「あなた」と「わたし」は共通の、平等に与えられた可能性としての「死」に座位と視座は異なっているとしても(「死すべきもの」であるからこそ)共に向き合うことができる。

誕生は「人々の間にあること(生きること)」を始めること、死は「人々の間にあることをやめること」であっても「間」にある死者の履歴を含む事物や空間、記憶は残されます。残された者の前にそういうものがある限り、亡くなったあなたは、既知のあなただけでなく未知のあなたとしてわたしの前に立ち現れることがあるのです。

亡くなる人が亡き後のことを考えて準備するのは何故なんでしょうか。

本の中では

”生の可能性/不可能性の「継承」と「生成」に対する願い”とありました。

さらに「死」を間の出来事として捉えるべきであるのに固有の問題としてしまわれる場面(自他の差別化)について書かれています。

末期がんが進行していた岡部氏に知人の医者の方々が「どうして検診を受けなかったんだ」と詰問されることについてです。それは検診を受けていれば助かったという前提があって、そうしなかったからあなたは死ぬ、わたしは検診を受けるから死なないという自他の差別化であるというものです。このくだりにも考えさせられました。

誰一人死なないものはいない、共に「死すべきもの」である平等性があるからこそ、わたしとあなたの間にお互いが橋をかけようとする試みをし、その試みを「ケア」呼ぶのだと。

相手に傾注し、言葉を聞こうとする。その態度は自分を開くということであり、その態度がなければ、「ケア」は、「間」は生まれないのだと思いました。

連帯すること、自他の境界がなくなるような瞬間の「間」は本当に暖かくしあわせな瞬間だと思います。

人(死すべきもの)が責任を果たすことを最後に述べています。

「死」という課題に共に向き合ったとき、時にそれを背負い切れなくなったとき、「あなた」が「わたし」に呼びかける。

”「わたし」はケアする者として、死すべきものとして、つまり人間として、それに応える(response)。死すべきものの責任(responsibility)はそのような仕方で果たされるのである”

一緒に読んでくれた人が「ますいさんが自分にとって必要だと思い、この本を選んだことがこの章を読んでわかった。僕もまたこの本が必要だと思った。」と言ってくれて、とても嬉しかったです。

それにしても朝の電話が気になりました。

何もできません。去年亡くなった母が生きていればたもとの会の前日に88歳の誕生日を迎えていました。

忙しくて母が寂しそうにしていても構わずにいたことを思い出しました。

Iさんもまた寂しいのでしょう。息子さんは忙しく「気のせいや」と言っているのでしょう。

わたしがいつもちゃんと人間でありますように。

ケアする者であることができますように。