朝花夕拾(魯迅)

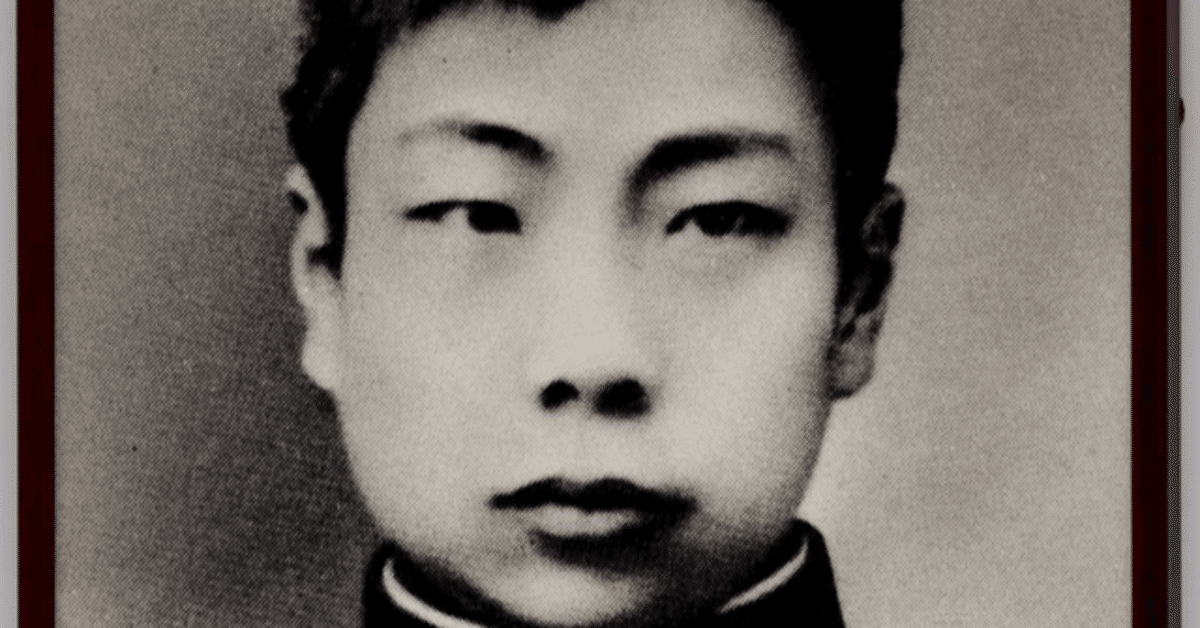

魯迅

松枝茂夫 訳

岩波書店1955

『朝花夕拾』は、魯迅の自伝的エッセイを集めた本ーーということになっている。たしかに、この本には、たとえば仙台時代を描いた「藤野先生」に出てくる「幻燈事件」のように、魯迅の思想形成を語る上で盛んに引用される回想が多数含まれている。だが、素直に自伝だと読むには、いささか謎めいた本であることも確かだ。まず疑問に思われるのが、これらのエッセイが書かれたタイミングである。

『朝花夕拾』の原稿が順次雑誌に掲載され、そして本にまとめられたのは、1926-27年にかけてのことであった。この時期の魯迅は、実に混迷を極めた生活を送っていた。北京で大学教師をしていた彼は、政府が学生デモに発砲したことを激しく批判したかどで指名手配され、ドイツ人や日本人の経営する病院を転々と潜伏し、北京脱出を余儀なくされる。その後友人の斡旋で南部のアモイや広州の大学に職を得るが、そこでは教授陣の権力闘争に巻き込まれ、さらに国民党の反共クーデターへの態度で学長とも対立する。やがて彼は教職を辞し、上海の租界地に渡り、以降死ぬまで上海で暮らし、文筆業に専念することになる。また、北京脱出と同時に、彼は親が決めた最初の結婚相手と事実上離縁状態になり、広州では教え子だった許広平と同棲を始める。つまり、この時期は魯迅にとって、社会環境においても個人の内面においても、多大な変化が生じていた時期である。そうした落ち着きのない時期に、彼は自伝を書いたのである。なぜか。

もちろん、どこかの新聞の連載「私の履歴書」のように、功成り名遂げたおじさんたちが人生自慢するためではない。『朝花夕拾』の大半の文章は学生時代とそれ以前のことを書いており、文壇や論壇に名声を得た以降の事跡に触れているのは友人の范愛農を回想した一篇のみであり、しかも夢破れた寂寥感に溢れる文章である。では、自慢でなければ、一部の研究者が主張するように、幼少期の記録に頻出するいい加減な大人を描くことで、中国人の国民性への批判を再度繰り返したのだろうか。そのように読めなくもないが、すでに徹底的な絶望を経た魯迅が、何の新鮮味もない批判をくり返すとは考えにくい。あるいは、乱離の生活のただ中にあるからこそ、過去を回想することでひと時の安息を得ようとしたのだろうか。たしかに、本書を翻訳し、解説を執筆した松枝茂夫は「現実の世界から逃避して自分の過去の甘美な世界に遊ぼうとした」と指摘している。だが、それにしては、本書の内容が「甘美」からあまりにもかけ離れている。10本のエッセイのうち、いい思い出と言えるのは「百草園から三味書屋へ」くらいで、あとはどれもトラウマと憂鬱な経験にあふれている。その上、魯迅の作品全体を眺めれば、「現実の世界から逃避」というのは、あまりにも彼の姿勢にそぐわない。魯迅はむしろ、いかなる状況においても、痛みに耐えながらあくまで現実を見つめていたというべきである。

結局、消去法でいくつかの可能性を排除できても、明確な創作動機を示すのは困難だ。人間の動機は複層のもので、一つだけを指摘するのはナンセンスだともいえる。その上この本には、自伝として読むのをためらわせる次のような言葉がある。

この10編の文章は記憶から書き上げたものだ。実際の内容とはやや異なるかもしれない。しかし、私は今、そのようにしか記憶していない。

つまり、『朝花夕拾』は事実そのものではなく、魯迅自身の記憶の方により重きをおく。実際、本書の記録に事実と一致しない点があることを、ほかならぬ魯迅の弟・周作人が指摘している。この点から言っても、魯迅は単に過去に沈潜しようとしたのではなく、小説家らしく、自分の人生を題材に、創作を随所に紛れ込ませた作品を書き上げたと言うべきである。それはある意味で、同時代の日本で一世を風靡した「私小説」そのものだ。本書に出てくる「私」という語り手は、魯迅自身であると同時に、魯迅によって作り出された一個の人格であり、魯迅はその人格の幼少期から青年期までを眺め、彼が家族、友人、教師と、そして組織、社会、国家といかなる関係を結び、いかなる感想と感情を抱いてきたのかを描き、それによって再度中国と自分自身の関わり方を問い直そうとした。このように考えられるのである。

当然ながら、上にあげた論者たちの意見を見ればわかるように、問い直したところで、『吶喊』や『彷徨』の批判と絶望の繰り返しとみなされる可能性が高い。それでも、魯迅にとって、私小説の形で書くことにはこれまでにない意義があった。そのことを端的に示してくれるのが、小林秀雄が名文「私小説論」で記した次の言葉である(※)。

「個人」というものが、人々にとって重要な意味を持つ概念となるまで、私小説は文学史に登場してこなかったのである。

小林秀雄からすれば、私小説が成立するためには、まず「個人」という概念の重要性が認識される必要がある。なぜなら、私小説とは、個人を社会と対置させ、個人の存在の状態を描くためのものだからだ。そのような作品の白眉として彼はルソーの『告白』を例に上げ、次のように評する。

ルソーは決して『告白』で自分が実際に体験した生活を描こうとしたのではない。どのような技巧を駆使して表現するのかに頭を悩ませたこともない。彼を駆り立てたのは、社会にとって個人とはなにか、自然にとって個人とはなにか、それらについて行ってきた激しい思考であった。

さらに、ルソーと対照的に、「激しい思考」を経ていない日本の小説家を、小林秀雄は厳しく糾弾する。

外来の思想は単に技巧の形式としてのみ作家たちに受け入れられ、技巧の形式としてのみ生きていくしかなかった。彼らが受け取ったのは思想というより、単なる感想でしかない。

小林秀雄からすれば、個人と社会の対立、そして対立をめぐる思考こそが私小説にとって重要なのであって、事実の回顧や文学的技巧などは二の次である。それなら、魯迅を読んできたぼくたちは、自信を持って小林秀雄の議論に乗っかって、このように宣言することができるだろうーー激しい思考を、同時代の誰よりも激しい思考を繰り返した魯迅なら、私小説を書くことは単なる感想ではなく、十分に深い思想を持つものである、と。

その思想とは、一体何であろうか。おそらく魯迅のほかの作品と同様、十人十色の発見があると思われる。その一つとして、ぼくは再度小林の議論を参照し、魯迅なりの「個人」がようやくここで確立したということを読み取りたい。

『阿Q正伝』、『孔乙己』、『祝福』などの優れた作品には、同じくらい優れた文学的キャラクターが登場する。しかし、魯迅が彼らを通して表現しようとしたのは明らかに個人ではなく、彼らが代表する中国の人々である。だからこれらの作品を読むとき、ぼくは「こんなやついるいる」と頷き、「100年経っても変わらないのか」と嘆いてしまう。魯迅が好んで使う語り手としての「私」でさえ、中国の現実を前に為す術もなく敗れ去った無力な知識人の象徴である。しかし、『朝花夕拾』では全く異なる。ここでの「私」は、魯迅本人にせよ虚構の人格にせよ、あくまで個人として登場する。魯迅の人生に登場した人々も、あくまで一人ひとりの人間に過ぎない。「藤野先生」の藤野厳九郎のような立派な人物はもとより、魯迅家の女中「阿長」も、子供を騙したり責任をなすりつけたりする欠点と同時に(「犬・猫・鼠」)、少年魯迅が欲した書物を苦労して手に入れ、彼を大いに感激させた思いやりのある人間として描かれている(「阿長と山海経」)。つまり、『朝花夕拾』に至って、個々の人物は初めて特定の階層の象徴としてではなく、自分そのままたりえ、一個の人間として日常生活の中で様々な関係を他人とむすび得たのである。

魯迅が経験した絶望は深く、広く、強く、ひょっとしたらそれを「中国全体に対する絶望」「中国人全体に対する絶望」と定義することさえ可能かもしれない。だが、たとえそうだとしても、それは「一人ひとりの中国人に対する絶望」ではない。救いがたい全体や集団はあるかもしれない。しかし、個人は決して簡単に全体に埋没されるものではない。希望は、特定の階層や集団に求めるべきではなく、むしろ階層や集団に回収されない個人に求めるべきであるーーこのような変化があるからこそ、徹底的に絶望した魯迅は、再出発することが可能だったのだ。その変化はまた、彼がかつて『狂人日記』で追いかけていた英雄、『祝福』で自分の姿を重ねた失意の知識人など、「民衆を導くべき者」として措定されていた人物像の変化を迫るものであった。

(続く)

(※小林秀雄『私小説論』からの引用は中国語を自分で和訳したもので、小林の原文と異なる表現となっている。)