セカンドエアバルブというモノ

バイクもほぼすべての車輌がインジェクション化され、キャブレーターを振り返るのは時代錯誤なのかもしれません。

だけど、なんでこんなもん装着しなきゃいけないの??と思う構造だったりするので、あえて触れていこうと思います。

まずは、セカンドエアバルブについて。

MIKUNI製として公式サイトに掲載がされているので、みなさんも是非チェックしてもらいたい。

ざっくりクルマやバイクの仕組みサイトなどで色々見てみたが、「2次空気供給システム」という表現をされているサイトもある。

ちょっと不思議なのは、仕様などについてはMIKUNIサイトには掲載されておらず、概念的な紹介しかされていないのだ。

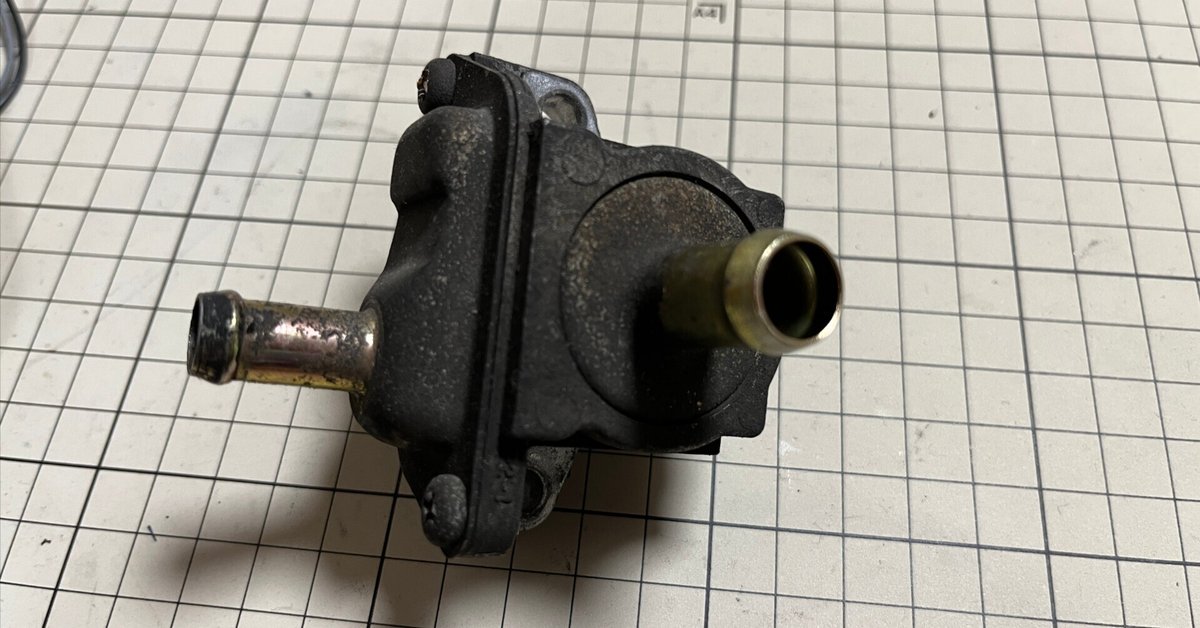

上の写真はVANVAN200から取り外したものだ。キャブレター側への排気脈動は、左側の点くらいしか開いていないノズル部分が対応している。さらに右側の2つのノズルはエアクリーナーBOXに続いている。

キャブ側は押出の膜があるので、これで空気の調整を微調整しているようだ。で、この空気の流れを作るのがエアクリーナーBOXからの空気流入によるというところ。

開放側は弁になっている。ある程度、空気圧がかからないと押出す膜が可動しないくらいバネもそこそこ強い

弁を外すと奥にバネが見える。エアを吸った勢いがそのまま圧力としてバネを押すことで膜が動き、キャブ側に微量ながら未燃焼のガスを燃やすことに役立っているらしい。

一応、排ガス規制への備忘録

バイクへの排ガス規制は1998年から施行された。この時代、まだキャブレター車が多く、対応はキャブレター側に未燃焼ガスを再度燃やすような機構を設けたり、マフラー側の触媒の徹底などがメインだった。

その中で、この2次空気供給システムが一番、安価に規制対応できる仕様だったこともうかがえる。触媒は白金など金額として跳ね上がるため、バイク本体の価格も上げるしかなくなるという時代へ。

ようやくインジェクション化できて、ECUの技術も高くなり、回転速度に合わせた燃調ができるようになってきたということだ。

エンジンがかっこいいのに余分なモンが付いて嫌な感じだけど、みんな同じ思いの中で作っていたのだと思いたい。