生まれてしまった動機が、なぜ殺人事件として処理されなければならなかったのか?

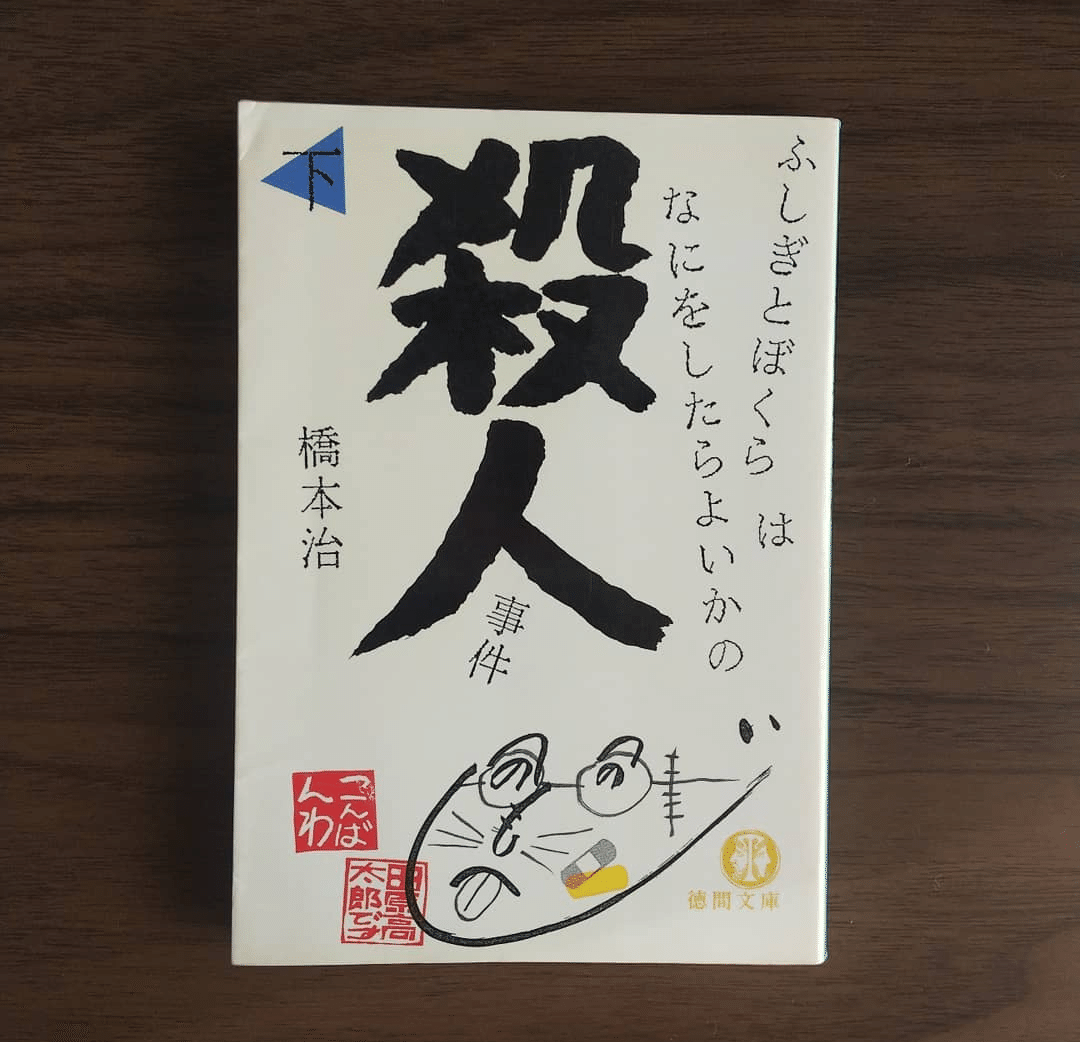

東大出のイラストレーターの“僕”は、美大出のライターの理梨子に「探偵やらない?」と誘われて行ったある家で、本当に殺人事件に巻き込まれます。

これは、橋本治の本の中では数少ない“本格推理小説”。

「僕は、僕なりのやり方でその事件の推理というものをし始めました。」

思い返せば、橋本治は芸術や美術、古典、小説など、なにに対しても橋本治のやり方で全てを構築していったという気がします。

僕思うんですけど、推理小説って“謎解き”ですよね。謎解きだけど、じゃァ一体その“謎”ってなんだろうって。推理小説が謎解きであるんなら、その謎解きってのは結局、誰が犯人でどうやって殺したっていうんじゃなくて、“一体犯人は、この事件というものを使って何をやろうとしている(又はしていた)のだろうか?”ってことじゃないかと思うんです。つまり、推理小説に於ける“推理”というのは、“これはどういう事件なのだろう?”ということを推理するところから始まるんだろうと思うんです

そして、その動機─例えば“金”であるとか“怨恨”であるとか、そういうものがどうやって生まれたのか?生まれてしまった動機が、どうして殺人事件として処理されなければならなかったのか?

推理小説だと思って読むと、この小説はやけに長くてくだくだと余計なことばかり書かれているように感じるかたは多いと思います。

でも、本編とさほど関係がないと思うようなことも、じつは物語のリアリティに関して重要な要素になっていたことがわかります。

例えば、語り手である僕(田原高太郎)の生い立ちが詳しく明らかになる場面があります。ある事件を推理するだけならそれは関係ないことです。

でも、推理というのは点としての事実を繋いで線にしたり面にしたりして評価をするという行為であって、

①どの事実を拾うのか、

②拾った事実をどう繋ぐのか、

③どう評価するのか、

そのそれぞれは語り手のパーソナリティに依存します。つまり、語り手によって同じ事件がまったく別の様相を呈する可能性があるということです。そうであれば、その語り手がどういう人物かというのは、じつは推理小説にとっては非常に重要なファクターなのです。「家庭」がテーマの本作であれば特に。

この本で、突然始まった語り手の来歴を読んだあと、その語り手に対する信頼度が高まっていることに気づいて新鮮な驚きがありました。