古今集巻第十四 恋歌四 708番

題しらず

よみ人しらず

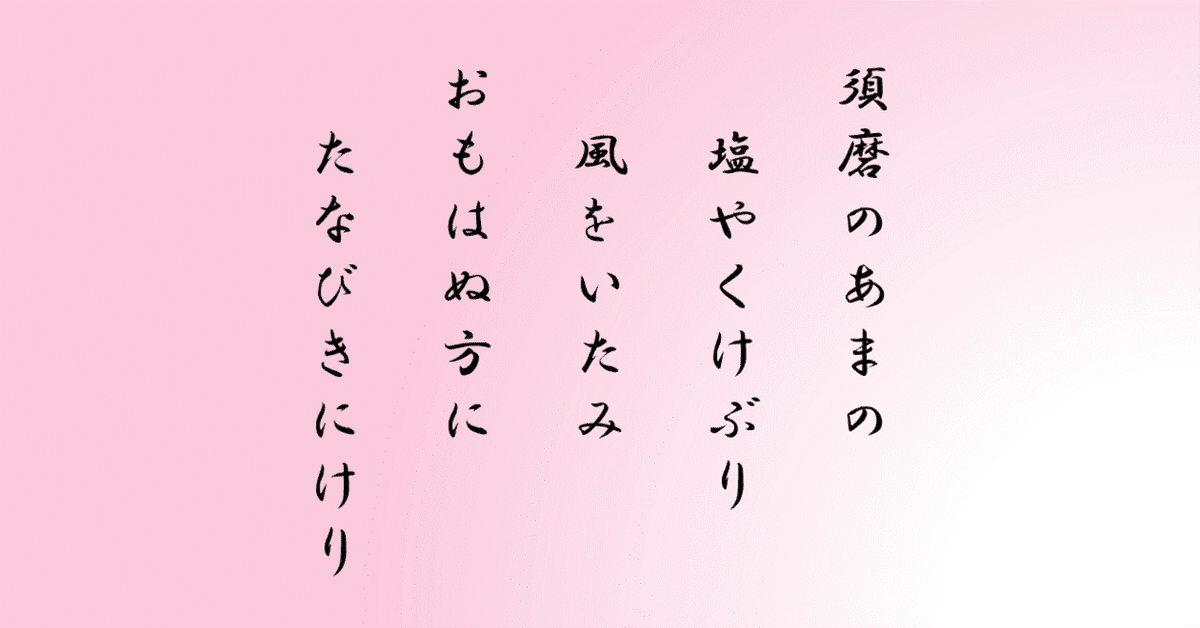

須磨のあまの塩やくけぶり風をいたみおもはぬ方にたなびきにけり

題知らず

詠み人知らず

須磨の海岸で海人が塩を焼く煙は、風が強いので思わぬ方向へたなびいている、わたしの心も初めはそうでもなかった人の方へ、なびいているようだ

「いたみ」は「甚み」で、強いという意味の形容詞「いたし」の語幹+連用修飾語を作る接尾辞「み」、強いので、の意。

須磨は神戸市の海岸。「海人(あま)」は、海で働く漁業の人で主に男性です。

歌を詠んでいる男性本人の心がなびくように訳しましたが、思う相手の女性の心が自分ではない方へなびいているとも読み取れます。ただ、あまり悲しそうな表現ではない印象を受けるので、自分の心が他の女性になびくのだと思います。

いいなと思ったら応援しよう!