特別展 "Turner, Three Horizons" Jan. 24 美術の記録:ウィリアム・ターナー展(ミュンヘン・レンバッハハウス美術館)➕追記:勉強の話

ちょっと時間が経ってしまったのですが、ミュンヘンのレンバッハハウス美術館の特別展ウィリアム・ターナー展を観ました。

昨年10月28日から3月10日までで、案内ガイドや付随プログラムもたくさん用意されていたのですが、私が申し込んだ1月初めにはすべて満員で、どれも参加できませんでした。

しかし、イヤホーンでの音声ガイドが充実していました。

ターナー展は上記写真のレンバッハハウス美術館の本館ではなく、Kunstbau(クンストバウ)という別館で開かれています。

Kunstbau は最寄りの地下鉄駅 "Königsplatz"のプラットホームの上部にあります。

ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー(1775〜1851)は近代絵画の父と言われています。ロマン主義の画家としてのターナーはあまりにも有名、ここでわざわざ説明するまでのこともないと思います。

しかし、レンバッハハウス美術館の今回の特別展では、いわゆる『ターナー神話』とは一線を画し、違うコンセプトでの展示をしています。

つまり、ターナーの画家としての勉強、新技法、革新性、ターナーが公けに認められるために自作をどのように活用したか、そのストラテジーを詳らかにし、さらに抽象画の先駆としてのターナーにフォーカスしています。

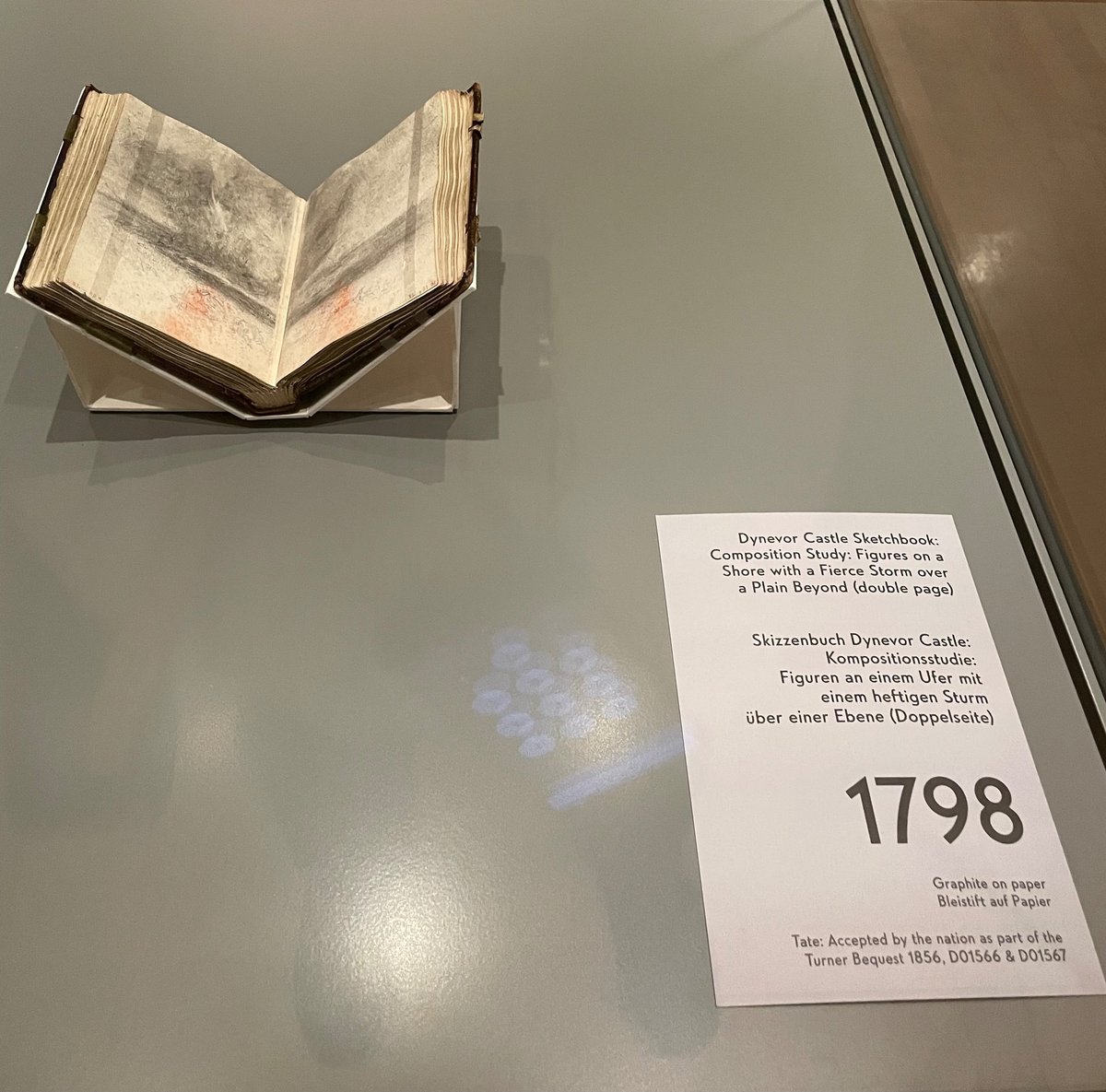

今回の展示にはロンドンのテイト・ギャラリーの多大なる協力を得て、40の絵画、40の水彩画とスケッチを展示しています。展示作品は転換点がたくさんあったとされるターナーの全ての時代にわたっています。

ヴェネツィアがターナーに与えた影響ははかりしれません。

この後、ヴェネツィアの絵を続けます。

思うに、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島かジュデッカ島の東端から見たところでしょう。

この絵の左下に仕事中の絵描きが見えるのですが・・・

こちらは有名ですね。

こういう展示もありました。

来場者がとても多くて写真を撮るのも一苦労でした。もっとも難しかったのが、この絵。この絵の横で写真を撮る人が多かったのです。

なんといってもワルハラは同じバイエルン州レーゲンスブルクの郊外にありますから。

ターナーはヴェネツィアからの帰途、ワルハラに立ち寄ったそうです。

ただ、この1840年、ワルハラはまだ完成していません。

ターナーは《ワルハラのオープニング》という絵も描いています。

ワルハラについては以下の投稿をどうぞ。

こちらは《墓参り》。『ディドとアエネアス』を基にしています。

『ディドとアエネアス』を基にしたものは、オペラや映画などたくさんあります。直接名前を冠したものではなくても、多くの芸術家にインスピレーションを与えています。

個人的には・・・苦難の思い出があります。というのは、ケルン大学のラテン語の教材だったからです。

私がケルン大学にいた時、哲学部(日本でいう文学部)のMagister (修士号)取得には、ラテン語が必須でした。そもそも、ラテン語試験に合格していなければ修士試験を受けることができなかったのです。

ドイツの大学がみんなそうではないようですが、一部の伝統的な(権威ある)大学はラテン語を義務としていました。

当時のドイツのギムナジウム(中学・高校)では、第二外国語としてラテン語かフランス語の選択というところも多く、ドイツのギムナジウムを出た学生でもラテン語をとっていない人もいて、大学ではラテン語の集中コースと試験がありました(少なくとも私が卒業した時は)。

日本で高校、大学を出た私は、当然、ドイツのラテン語試験の合格証は持っていないので、ラテン語コースを受けて、試験を受け、合格しなければなりませんでした。

これが今振り返っても、本当に辛い、辛い。

月〜金の毎日4時間、ものすごいスピードで進みます。

しかも、日本人である私はそもそもドイツの大学生たちと母国語の根っこがまったく違うし、若くなかったので、予習と復習にそれぞれ4時間ずつ、つまり1日12時間をかけなければついていけない。

記憶力は若いときよりはるかに落ちている自覚があったので、私の場合は書きに書きまくって、手に覚えさせました(!)。

大学の講義では2年で1冊くらいしか使わないノートを(笑)、正味4か月で3冊使いました。

ドイツ語で苦労している人によく言うのですが、とにかく大声で何度もその文章を口にすること、これが重要だと思います。

これは私の発見ではなく、あのトロイの遺跡を発見したシュリーマンが書いていたことです。

あら、ここでも『ディドとアエネアス』に関連しますね。意図したわけではないのですが。

私は、これに倣い、ラテン語は今話されている言葉ではないので、書いて書いて書きまくったのです。

文法(これが大変なんです)の授業はあっという間に終わり、すぐにテキストを読むのですが、それが『ローマ建国の話』で、当然ながら、そこに『ディドとアエネアス』の話が出てくるのです。

ですから『ディドとアエネアス』は私の場合、生涯最大の苦労に直結しています。

パーセルの同名のオペラを観ても、ベルリオーズのオペラ《トロイア人》を観ても、ワーグナー《神々の黄昏》を観ても、あの時の苦労が蘇る・・・もうトラウマと言えるかもしれない。

そして試験はシーザー《ガリア戦記》のドイツ語訳でした。

つまりドイツ語の文法が間違っていたら、ラテン語がわかっていないとされるわけです。この時ほど、ドイツ語がきちんとできたことはない、と今でも思います。

学生の中にはもう何年もラテン語試験に落ち続けていて、それが理由で、大学卒業を諦める人もいました。『落ち癖』がついてしまうこともあるか、と思いました。

私が受けた時も、ラテン語コース参加者のうち、合格者は約4分の1ほどでした。合格者リストに自分の受験番号を発見した途端、ラテン語文法をすっかり忘れてしまいました。

ケルン大学に入る時は、当然ですが、ドイツ語試験がありました。

今から思うと、ラテン語試験はドイツ語試験と比べものにならないほど難しかった。

それに問題は大学での授業です。大学入学のためのドイツ語試験に受かったくらいでは歯がたたないのです、本当に。

私の場合、ドイツの大学を卒業しても、言ってみれば何のキャリアにもならない。それなのに、続ける意味があるのか?

あまりの厳しさに途中で何度やめようと思ったことか。

今、受験シーズンですね。運もあるかとは思います(当日、体調を崩すとか)。

でも勉強は自分の努力が大きい。やったら報われます。それを信じるしかない。

この年齢になると、(勉強以外に)努力をしても報われないこと、不条理なことをたくさん経験してきました。

でも勉強は別です。声を大にして言いたい、勉強の努力は形はいろいろですが、報われます。

と話は逸れましたが、以下にターナー展の説明展示パネル(英語とドイツ語)の一部の写真を掲載します。

FOTO: (c)Kishi

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

カルチャー・コンサルティングについてのお尋ね、ご連絡は以下までどうぞ。

Kishi Culture & Media Consulting Companie UG

代表:来住 千保美(Chihomi Kishi)

ご興味のある方は以下の投稿をご覧ください。