第8話|人の心より宇宙物理の方がシンプル|天文学研究員|原川紘季

「系外惑星(太陽系外惑星)」という、近年注目を集めている天文学の領域がある。1995年のホットジュピター発見後、ここ20年で系外惑星探索はいっきに進み、今では地球に似た惑星がいくつも発見されている。

その発見がなぜ重要かというと、地球に近い惑星には生命がいる(もしくはこれから生じる)可能性があるから。

地球は宇宙で唯一の、生命の星ではないのかもしれない。宇宙には私たちの仲間はたくさんいるのかもしれない。系外惑星探索は、はるかなる宇宙と私たち生命が重なる地点に展開している。

原川くんはハワイのマウナケア山にある国立天文台「すばる望遠鏡」で、系外惑星を探索する研究員。天文といえばキラキラ光る夜空や星座を思い浮かべるけれど、天文学はデータ収集と分析のデータサイエンスなのだとか。

時空の概念が揺らいで心がかるくなる、悠久の宇宙の話。

幅30mの虹の色を分析する

−ハワイに住んで1年間だよね。住み心地はどう?

基本的にはいいね。真夏も30度くらいでそこまで暑くならないし、冬も上着一枚あればいいくらい。気候はすごくいい。日本食も、調味料含めて手に入りやすい。あんまり詳しくはないんだけど、日系の移民のいる土地だから神社とか、曹洞宗の寺とかもあるんだよ。

奥に見える山がマウナケア

−今日は何の仕事をしてたの?(ちなみにこのとき日本10時、ハワイは前日の15時)

先輩と共同で書いてる論文があって、そのブラッシュアップをしてたよ。

−研究分野は系外惑星探索なんだよね。

端的にいうとそうだね。

惑星を探すのって、すごく難しいのね。天文学では星(ほし)=恒星のことなんだけど、星はすごく強く光るから、そのまわりにある惑星の光は、かき消されて見えない。太陽の方向に星があったとしても、見えないでしょう。だから基本的には、星の動きから惑星の存在を間接的に検出する。

惑星がいる星は、惑星の引力の影響を受けるから、わずかに動きがブレるのね。ハンマー投げでぶん回す時に室伏もちょっと動いて回転してる、ああいうこと。

ただそれはほんとうにかすかな動きだから、位置観測でみつけるのはすごく難しい。そのふらつき運動を、星が発する光の色で測るのがいまやってること。

−どういう原理で測るの?

太陽の光が白いのはいろんな色が混ざってるからで、たとえばプリズムを通すと7色に見える。それとはまた違う原理で、色の分解能力を極限まで高めた虹をつくって、その色を詳細に分析するんだ。

相対性理論で近づいてる星は青く、遠ざかってる星は赤く見えるんだけど、色の情報を数値で取り出してデータ解析をして、変化が周期的なものだと、動いてるって判断できる。

動いてるってことは、その星には惑星がいるっていうこと。

あと、色からは星ができてる成分もわかる。惑星は星の残り物からできているから、いろいろな星をみて、「こういう成分の星には惑星がいがち」ってのを、統計的に出してる。

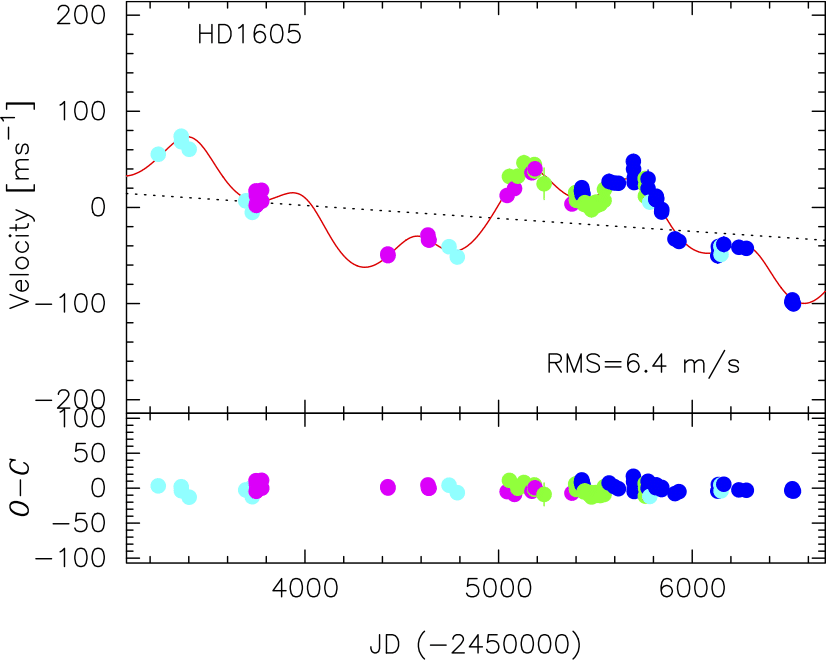

縦軸が星の速さの変化(単位はメートル毎秒)、横軸は時間(単位は「日」)。点は望遠鏡で観測したデータで、赤い線はそれに最も合致する軌道を計算したもの。短い周期の変動と長い周期の変動がナナメの線に沿って存在していて、この星には少なくとも二つの惑星があることを示している。

意思以外では路頭に迷わない

−それは望遠鏡を覗きながら云々てことではなくて、データの世界なんだね。

そうそう。天文の研究って、基本的には望遠鏡でのデジタルデータの取得と、コンピュータでのデータ解析なんだよ。

最近の望遠鏡はカメラに向かって撮影して、デジカメのセンサーで光の情報を取り出す。目で見ても1000とか1200とか光の強さはわからないじゃない。だから数値化して、数字の方で議論するんだ。

画像とかグラフ見てここ面白そうじゃんはあるけど、望遠鏡覗きながらこれ面白そうじゃんは、ない。

−そうなんだ!

大学院の時に研究室で「観望会」って、望遠鏡で星を見る会を企画したんだけど、木星の研究者で「おれ木星みるの初めてやねん」て人がいた。もちろん写真とかデータとかは常に見てるけど、望遠鏡のぞいたことはなかったって。そういう人もいっぱいいる。

−ああそうなんだ…なんかすごい、それ。

僕も星座のことはほぼわからなくて。望遠鏡を目で見てるアマチュアの星座愛好者の人の方が、よほど詳しいと思う。星座にロマンを感じたことないし、星は全部座標でいえるから星座を覚える必要もなくて。

−そこはやっぱりイメージじゃなくて、データでとらえるんだね。

だから天文が好きですって、星空の美しさとか星座のロマンからこの業界に入ると、ギャップがあると思う。たとえば図鑑になってることって、話題としてはもう確定してる古いもの。研究は常に業界の変遷のキャッチアップが必要だから、天文が好きだと逆に、そういうのがしんどいかも。

−確かにこう、ロマンていうよりは、すごく現実的な数値の世界みたいだね。

天文学はデータサイエンスだから※、天文の研究室を出ればビッグデータの解析とか、AIとか、そういう方面での働き口はたくさんある。だから自分の意思以外で路頭に迷うことは、あんまりないとは思うんだけどね。

(※原川注:特に最近の観測天文学はそういう傾向があります。理論天文学の場合はいわゆるスパコンを扱ったりと、またちょっと違ってたりします。)

−自分の意思で路頭に迷う…またすごい表現するね…原川くんの1日の仕事のスケジュールはどんな感じなの?

観測する時としない時で分かれるんだけど、しないときは、

まずメールチェック。

それから新しい論文のチェック。論文は毎日40本くらい新しいのが出てくるから、ざっとタイトルだけ流し読みして、気になったのは概要まで読む。自分が研究してる分野で、先越されてないかのプレッシャーが常にすごくあるよ。

あとは自分のデータの解析。サーバにアクセスして、解析に流したり結果チェックしたり、ソフト書いたり。

−自分でソフトを書くのね。

それでだいたい6時前には一旦家に帰って、娘を風呂に入れたりして、寝ついた後にまた仕事するみたいな。

観測の時は、山の中腹にある施設に1週間くらい滞在して、てっぺんの望遠鏡と往復。夕方起きて、望遠鏡まで行って、夜通し観測して、朝になったら戻ってきて昼間寝る。

すばる望遠鏡の内部

−その観測も望遠鏡を覗くわけじゃないんだよね?

知りたい星に向けて、データを取る感じ。観測する時はその望遠鏡のオペレーションが主な仕事なんだけど、だいたい一つの星に対して、望遠鏡を向ける時間は、長くて30分くらい。

−それを繰り返すんだ。なるほど。

生命の起源は物理の領域

−望遠鏡は標高4200mのマウナケアの山頂近くにあるわけよね。寒いよね?

寒いよ。赴任するとはじめに分厚いコートを支給される。これで命守ってね、みたいな。

山の上ではつららが地面からナナメに生える

望遠鏡を設置するのは、標高が高いところがいい。あとは天気がいい、晴れが多くて高い山。マウナケアには各国共同のと、ひとつの国のと、合わせて13の望遠鏡がある。スペインのカナリア諸島にも望遠鏡のメッカがあって、あとはチリのアタカマ砂漠。そこは標高5000mで、ほとんど雨が降らなくて、望遠鏡を設置するには地球上でベストな場所。でも北半球と南半球では観れる星が違うから、全部チリにあればいいってわけでもない。

たとえば、天の川って銀河なのね。星の大集団だから雲みたいにみえるんだけど、日本でみえてるのは端っこの星が少ないところなの。それが南半球に行くと、天の川銀河の一番太い、迫力あるところが見える。

−見たことある?

あるよ。ニュージーランドでみた。月がないのに明るくて、星がうるさいって思った。なんか落ち着かなくて、ムズムズしたよ。

−星がうるさい!面白いね。南半球に住んでたら、夜のイメージとか宇宙のイメージとか、全然違ってきそうだね。

そうそう、教えてもらった大学院の指導教員だったって井田茂さんの『ハビタブルな宇宙』、読んだよ。面白かった。

教えといてあれだけど、本を全く読まないんだよね。何が書いてあった?

−論文は読むけど本は読まないのね。笑。ええとね、全体としては系外惑星の発見から地球外生命の探索についてが主な話で、遙か宇宙の「天体の科学」と、自分に関係する「わたしの科学」が、地球外生命探索の場では繋がるっていうのが、すごくおもしろかった。

生命ってすごく生き生きとした水に満ちたもの、みずみずしいものって思っているけど、起源の話になると、無機物から私たち生物共通の祖先が生じてるから、物理とか化学の領域になるんだね。

そうそう。天文屋ってのは物理屋の一環で、「どうやってできたんだろう」が関心の中心になる。生命であれば、どういう環境があればアミノ酸が合成されるのか、調べてくみたいなこと。

そういう生命の起源の話になると、生物学者はあまり好まない傾向があるみたい。「生命はどういうときに起きるか」を知るには、生命を定義づけする必要があるから、その定義づけが制限に感じられて嫌がる人が多いのかな。わかんないけど。

でも今は三鷹のアストロバイオロジーセンターとか、井田さんのいる東工大の地球生命研究所とか、愛知にある基礎生物学研究所とかで、生物学専門の人たちも宇宙物理学者と一緒に研究するようになってきてるよ。

−アストロバイオロジー。宇宙生命科学ってことなのかな。

ハワイの海にはウミガメがいる

星が死ぬと星が生まれる

−生命も起源の話になると、宇宙に繋がるんだよね。宇宙の中の、太陽の残りものでできてる惑星:地球に、はじめは存在してなかった生命が「生じた」。そこからずっと生物が進化してきて、ヒトが生まれて、わたしにまで繋がってる。だからわたしの身体を構成してるものは、宇宙にある物質とも繋がってる。スケールの大きい話だなあって思うけど、それが事実らしい。

本ではそれを「地球の生物は一系統しかない」って視点でとらえてるのが新鮮だった。

DNA全解析の結果、ヒトも動物も植物も昆虫もバクテリアも菌もぜんぶ先祖は同じっていうことがわかったわけよね。全部繋がってることが、ほんとうにすごいことだなって、生命って不思議だなって、めちゃくちゃいいなあってわたしは思ってるんだけど、一系統しかないって見方もあるのかと。

それで、私たちは一系統しか知らないから、宇宙で違うありかたをしてる違う系統の生命と出会った時に、それを生命と認識できるのかわからないと。それはほんとそうだよなって、すごく共感した。

人の想像力は火星人とか金星人とか〇〇人って考えがちだけど、かならずしも人のような知性を持つように進化するとは限らないって思うんだよね。

そうなんだよね。生命の解釈次第で、話はすごく変わってくる。

たとえば見ようによっては、星も生き物っぽくとらえられる。

星はほぼ水素からできてるんだけど、徐々に星の内部で、元素の原子核が重たい物質がつくられていって、いくところまでいくと爆発したり、チリとかガスとかの雲になるのね。それで、そこからまた物が集まり始めて、星が生まれる。

星が死ぬとまた星が生まれる循環を、生き物ぽいよねっていう人もいる。

だから、生き物の定義づけをしないと宇宙生物も探せない。その定義づけのベースになるのは、やっぱり地球なんだと思う。

−そうなんだね。人に認知できないものも含めたら、ぜったい何かはいるって思うけど、わからないから見つけられないものも、きっとたくさんあるんだろうね。

20億ならまだ若い

−原川くんはなんで星の研究に進んだの?

天体の基本的な運動は万有引力の式をとけばいいだけだから、ふるまいが理解しやすいんだよ。

水の中を進む魚の力学を知るには、水の抵抗、粘性、温度、魚の形とかいろんな要素が絡み合ってて、非常に面倒くさい。おれには理解ができない。

天体物理は、ひかる、まわる、そういうひとつの現象がシンプルに理解できる。原因と結果がすごくわかりやすくなってる。

人の心の機微を読んだりとか、人に優しい社会より、惑星の動きの方がはっきり具体的にイメージできたんだよね。

それで、なんとなく理系の世界で生きられたらいいなあと思って今ここにいるよ。

冬には雪が積もる。山の上には各国の望遠鏡。

−人に優しい社会よりも宇宙の方がシンプルだったんだ…確かに、井田さんの本を読んでて、専門的でわからないこともあったけど、AならB、ならばCって、ものすごく簡単に導けるんだとは思った。意外とこれ、私でも理解できる、ひたすら仕組み的なことだなって。

比べて、人の心の機微、難しいよね。実際、人の心のほうが複雑なのかも。理想とする社会や、何が心地いいかも人によって違うし、うん、なんでこういうことになったったんだろ?って、すんごい複雑…

天体の研究してて、心の機微から遠いところに来たなーみたいな、一般感覚から外れてるなーみたいなことってある?たとえば時間の感覚がおかしくなるとか。

ああたしかに、星の年齢とか推定するんだけど、20億年か、じゃあまだ若いなとかは思う。

何十億年て歴史の星がぽんぽんあるわけで、それが普通のことになっちゃうのはあるね。

50億歳くらいだったら、進化的に次の段階がはじまるな、とか。

進化の速さは星が最初にできた重さで決まるんだけど、重いほど短い。軽ければ100億年とか生きる。宇宙の歴史が138億年だから、軽い星が死ぬ瞬間をみれる可能性はすごく少ない。

−星が死ぬ=爆発ってことなの?

重たい星は爆発の現象が起こるんだけど、軽い星は、ものにもよるけど、フシューっと、バホっと、芯だけ残して他のものはほわっといっちゃう。

重たい星は重力が強いから、反動でばちこん!て爆発する。重たい方が派手。熱く燃えて一瞬で燃え尽きて、まとってたものを反動で一気に撒き散らすとか。

平安時代かな、昔の古文書で、「昼でも星が見えた」って記録があるんだ。それは星が爆発したときのことで、その結果できた星雲を今僕らは見てるっていうのはあるよ。

−それは、すごくハッとする良いイメージ。空はやっぱり広くて大きくて、時空を超えて同じものを見てるんだってのは、すごくいいね。

虚空へ向けて指示を送る

−太陽はあと70億年くらいで寿命がくるんでしょう、惑星にも寿命はあるの?

それはいい質問。太陽の最後は、すごい膨張するのね。だから地球より内側にある惑星は飲み込まれて、地球も基本的には焼け死ぬだろうとされてる。そのあと太陽は、ものをまきちらしながら萎んでいって、最後に芯が残る。芯は小さくて放射するエネルギーも減るから、まわりは暗くなって、飲み込まれなかったとしても惑星は冷え切っちゃう。もしくは爆風で吹き飛ばされるかもしれない。

−吹き飛ばされて宇宙から出ちゃうことはないの?

星の重力を受けない状態はあり得るけど、銀河を脱出することはできない。そこには非常に強力な万有引力が働いてるから。銀河を脱出するために必要なエネルギーってけっこうあって、銀河どうしでぶつけないとそこから飛び出ることはできないんだ。

−銀河をぶつける!やっぱりすごくシンプルにモデル化して言えるんだね。

原川くんは、宇宙の広さはイメージできる?

ああ、うんうん。冥王星に「ニューホライズン」て観測衛星がいったんだけど、そいつと通信するのに5時間かかるのね。存在がみえた時点では5時間前の話になってるから、情報をやりとりするには5時間後の軌道計算をして、そこに向かって欲しいデータ情報を狙い撃ちしないといけない。虚空に向かって指示を送らないといけないんだ。

太陽系の中ですら、そんなんなんだなあって。それはけっこう関心したなあ。

−じゃあ、データが戻ってくるまでは10時間かかるんだ!今ハワイとオンラインでやりとりしてるけど、リアルタイムで会話できるのはそういう距離だからで、それができない距離もあるってことだね。

そう、ほんとに届いてるかどうかわかるのに、10時間かかる。SFで宇宙船と地球で交信してたりするけど、あのペースではできない。

現実の時間を再現したら、映画2本見たって何も起こらないだろうね。

−話は全く変わるんだけど、原川くん、富山は好きな場所たくさんあるって言ってたよね。なんで?

絶景をみにいくのが好きなんだよ。で、黒部渓谷がすごかった。とんでもねえとこ歩いてんなって。

−だよね、景色が好きなのよね。だから星座はあれかもしれないけど、星空は好きだよね?

確かに星空見るのは好きだね。でも星空が見えればいいんじゃなくて、どんな景色の中で星空が見えるかってのが大事な気がする。

−どんな景色がいいの?

例えば旅先のニュージーランドの空は、初めて見る星空だったっていうのが大きいけど、そこで宿泊してた一軒家が、だだっ広い草原の中にぽつんとあって、そういう風景の中に自分がいるって考えたら、なんかすげえところに来たなー、もう二度と来られんかもなって思ったら忘れられなくなった。

満天の星空じゃなくても、駅から出た街中に金星とか火星が明るく見えたりすると、「ちょっといいな」って思ったり。

逆にマウナケアの、それこそこの上なく上等な星空を見ても、今は仕事で来てるから「こんなことしてる場合じゃねえ、一分一秒無駄なく観測しないと!あと寒ぃ!」って思っちゃって全然よくない。笑

▲▲▲