チカノベはなぜチョウやガが好きなのか?

今回は、チカノベはなぜチョウやガが好きなのか追求してみた。

ひとりのクリエイター、チカノベの自分自身について語っていく記事を、今後も次々投稿しようと思っている。

みなさんも、自分はなぜ〇〇なのか?と思った理由を深掘りしてみたらどうですか?

自分のことがよく知れるし、記事にしたら、自分の個性を読者によく知ってもらえるし、ページに関心を持ってくれるかもしれません。

あらかじめ言うが、チカノベは永遠の5歳という設定でクリエイターをしている。自分ではあまりそう思わないが、精神科でそういう診断をうけた。

今回のテーマ

チカノベはなぜチョウやガが好きなのか?

チカノベの好きなチョウやガ、つまりチョウ目の昆虫は、アゲハチョウ(ナミアゲハ、キアゲハ等)とクスサン。

飼ってみたいと思うのは、チョウはモンシロチョウ、アオスジアゲハ(自宅付近にはいないし南方のチョウなので県内では希少)。

興味があるチョウは、セセリチョウ科、タテハチョウ科、アサギマダラ、オオゴマダラ、ジャコウアゲハ、ウスバシロチョウ、ジャノメチョウ亜科等。

飼ってみたいガは、アケビコノハ、夜盗虫(ヨトウガ)、ムラサキシャチホコ、松の行列毛虫(マツカレハガ・毒)、スカシバガ科等。

興味があるガは、スズメガ科、イボタガ、マイマイガ(若齢幼虫に毒?)、アゲハモドキ、オオミズアオ、シンジュサン、その他ヤママユガ科。

今挙げたチョウやガは、飼いたい理由や興味のある理由、思い出、魅力など、語れるところは語りたい。

チカノベのチョウやガが好きな理由

その理由は、この5つだ。

1.小学校1年生の頃にいた学校にアゲハの幼虫がいたから

2.中学生の頃の夏休みにクスサンが網戸に産卵したから

3.幼虫がかわいいから

4.仕事場でクスサンのケムシが大量発生していたから

5.図書館で借りた本や買った本を読んで興味を持ったから

1.小学校1年生の頃にいた学校にアゲハの幼虫がいたから

チカノベは転校したことがある。小1の頃にいた小学校は、南東北の某県にある。

赤ちゃんの頃から、住んでいた東北の各県は、どれも海のある地域か海の近くばかり住んでいたと思う。

小1まで、海あり市だが、自宅のある場所は山っぽいところ(でかい坂道多い?)で、そこに家族で住んでいた。

昆虫も多く、地元にいる母方祖母から、季節の図鑑を送ってもらったため、昆虫が好きになったの理由のひとつかもしれない。

我々は東北地方の各県を転々とする生活を送ってきて、今は海のない、生まれた県の生まれた場所の近くに住んでいる。

家族からの話だと、我々は住んでいた県の数が、北東北より南東北の県に多く住んでいた印象がある。

今も東北在住(生まれて以降、北日本から出たことは一度もない)で、北か南かは想像に任せる。過去記事で住んでいる地域の特徴等をほのめかした。

東北には、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県がある。創作で花梅県という県もある。

この中で我々が住んだことがある県は半分以上である。それほど東北地方を転々としていた印象がある。

小1の頃にいた市立小学校は、横に長い校舎で、敷地内に裏山みたいなところと池などがあり、いろんな昆虫や植物、カエルなどの生物があった。

記憶の限りでは、1年生の教室の前あたりに、確かカラタチの木があった。ナミアゲハやクロアゲハなど、アゲハ類が何種かいた。

アゲハチョウの幼虫の飼育を何度か試みて、何匹も捕獲し、上級生の観察の授業で迷惑になりそうなほど捕まえて飼育した。

しかし、1年ほどの期間で、他のクラスの子が飼育していたクロアゲハなどは羽化したが、チカノベが飼育した蛹や卵は虫が一切出てこなかった。

卵は、夏くらいだったと思うが、日の当たる窓際に置いただけで、特に卵に触れたり移動したりなど、いじらなかった気がする。

蛹は、前蛹のときに先生が餌を入れて、1匹落ちてしまったのもあるかもしれない。

あと、南東北の冬に蛹になったので、寒くて転校する頃(3月下旬)までには羽化しなかっただけかもしれない。転校後羽化したかもしれない。

このあとも説明するが、チカノベが育てた・観察した蛹など虫が出てこないことは、大人になってからでもあり、謎現象だ。

最初に好きになったチョウ目は、小1の頃学校飼育していたアゲハチョウだったと思う。

自宅でも飼いたかったくらい好きで、一度プラスチックの容器に入れて食草と共に持ち帰ったら、親に返してきてと言われた。

今の家に住んでから(特に中学生の頃)も、昆虫を家に連れて帰っては、家族に怒られることも何度かあった。

実は、バッタ類など大量に入ったケージを自転車のかごに入れて飼っていた時期も一時期ある。

どうしても飼いたいときは、許される限り、母方祖母の家で飼う。今年はもしかしたら、チカノベが捕まえたカブトムシなど飼えるかもしれない。

将来、自分の部屋や持ち家を持ったら、チョウ目をはじめ、ムネアカオオアリ、イナゴ、カメムシ、割と最近関心のあるコウチュウ類等飼ってみたい。

昆虫が飼いたい、研究したい、独自の発見をしてみたいという願望は、今は創作漫画の主人公に叶えてもらうことにした。

2.中学生の頃の夏休みにクスサンが自宅の網戸に産卵したから

チカノベは、ガだとヤママユガ科が好き。それは、中学校の夏休み(確か1年生)に、今の自宅の網戸に、クスサンの母虫が迷い込み、産卵したからだ。

当時、図書館にもはまっていて、誰も借りたことがない本として、ヤママユガという本を、借りた人第一号として借りた。

当時は、そのクスサンをヤママユという種類だと思って、ヤママユガが好きだった。

その何年かあとに、本当はクスサンだったかもしれないと気づいた。確かに、自分の地域で、以前クスサンらしき虫をよく見かけた。

夏休みの話は、夏休みのある夜、8月だったと思う。東北地方は8月以内に夏休みが終わるので、夏休みの後半だっただろう。

夜、居間で過ごしていたところ、クスサンがやってきて、網戸に卵を産み始めた。

去年あたり知ったのだが、ガは食草以外に、建物の外壁などに産卵することがある。ヤママユガ科以外でもあり得る気がする。

クスサンの母虫が、卵を産んでいくが、何個か産んだ時点で母虫の容態は急変した。排泄孔に卵が詰まってしまったようだ。

チカノベの母が助けようとしたものの、力尽きてしまい、死んでしまった。10個前後かそれ未満しか産んでいなかった気がする。

クスサンの1回の産卵数は、数十個から数百個のため、別の場所で産卵していなければ、まだたくさん腹に卵が残っていたはずだ。

次の春になると、幼虫が孵ったらしく、食草に産みつけられていなかったため、しばらくしたら姿を消した。

この影響で、クスサン、ヤママユガ科を好きになった。当時は、ガはあまり好きではなかったが、ヤママユガ科のみ好きになれた。

今では、あらゆるガに興味があり、好きではなかった理由や、その経緯は、のちほど説明する際によくわかるだろう。

3.幼虫がかわいいから

アゲハの幼虫も、クスサンの終齢幼虫も、とびっきりキュートで好きで、触りたくなる。

全てのイモムシ・ケムシがかわいいというわけではなく、大人になるまでは、ガの幼虫にいいイメージはなかった。

見た目や生態など、自分にうけが悪いものや、親の実家にあるサクラなどの木を荒らす厄介者、大量発生するなど、いいイメージがなかった。

特に見た目がいただけなかったのが、アケビコノハの幼虫。昨日の昆虫教室でも、初めて見たときの思い出を話した。

今住んでいる町内会にある公園に、アケビコノハの幼虫がいて、当時は昆虫好き暦5年前後で、知らない昆虫の種類も今よりかなり多かった。

アケビコノハの幼虫の第一印象は、気持ち悪いだった。イラストだとかわいく見えるし、仕事場の昆虫苦手な人もこのイラストは直視できた。

この昆虫を始めて見た当時は、昆虫の知識が全くなかったわけではなさそうで、ガの幼虫であることには気づいていたと思う。

アケビの木が近くにあった記憶はないが、多分近所の家の庭に植物が多く、そこから来たかもしれないけど、真相は不明。最近この虫全く見ないし。

どう気持ち悪かったかというと、目玉模様と目が合った際、刺激したかどうかは記憶にはないが、目玉模様の部分を膨らませて威嚇してきた。

チカノベの仕事場には、目玉模様のチョウ目が苦手な人(本当はチョウ目みんな苦手らしい)もいる。なので、目玉がだめな人は一定数いると思う。

チカノベはヘビのような目玉やヘビは平気だが、目玉やヘビ以前に、毒々しい見た目で、いかにも威嚇的だったところなどがだめだったかもしれない。

人間や動物は、本能的に、身を守るために、毒々しい見た目やヘビのようなものを嫌厭するように脳ができている。

こんな見た目をしているが、実は無害。今アケビコノハに興味があるのは、無害なことを知ったのが主な理由かもしれない。

他に気持ち悪いと思ったのは、スズメガの一種の幼虫。種類までは記憶にはないが、確か全体が緑色だった。

ソーセージより大きかった(太さはそこまでではなかったはずだが、体長がそれより長い)記憶があったような気がするため、終齢幼虫だったかもしれない。

どう気持ち悪かったのかと言うと、中学生の頃、精神的なことで、学校をまともに行っていなくて、学校からは登校は無理しなくてもいいと言われた。

よく学校を休んだり、遅刻しながらなんとか通っていて、いつも通り遅刻して登校した。登校中の道で、スズメガの幼虫がいた。

傘の先でつついてみたところ、激しく抵抗された。文章では説明しきれないと思うが、体をねじるように左右に何度も転換していた。

自分がこの虫の天敵である鳥だとしたら、この虫は自分がマズいことを知らせていると認識していただろう。

小学生の頃にも、スズメガのような大きなイモムシが、親の実家(当時は自宅)の庭の草むらに突然現れ、びっくりして気味が悪かった記憶もある。

他にガにいい印象がなかった理由として、母方祖母のことや、庭木の葉の害虫であったことが要因だろう。

母方祖母(今も存命)は、ガの幼虫があまり好きではなさそうだった。他に、自宅に侵入してくるアリなども嫌いらしい。

カブトムシやクワガタムシ、カマキリ、チョウ、テッポウムシ(カミキリムシ)などは好んで飼っていた。カマキリは最近の年は毎年飼っている。

母方祖母は、庭でアメリカシロヒトリの幼虫を見つけると捕殺するし、サクラの木にスプレータイプの殺虫剤(某有名なハエ・カ用のもの)を撒く。

スズメガの幼虫を庭で発見した際は、祖母がアゲハの幼虫?と聞いてきたが、スズメガ(の一種)だと思うと話すと、捕殺された。

イラガ(毒のあるイモムシ)も、サクラの木に現れ、祖母が庭で作業中に刺されることがあった。

他にも、河川敷周辺の道や通学路に、クマケムシ(ヒトリガの幼虫)をよく自分も祖母も目撃していた。

チカノベは、飽きるほど見て、通学中に道路に追いやっていじめたくらい好きではなかった。

チカノベは今は、ほとんどの昆虫(嫌いな種類や気分にもよる)には平等であるべきだと思っていて、殺虫やいじめることなどはしない。

ガの幼虫や成虫は、今では知っている種類のほとんどがかわいいと思ったり、大切にしたいと思ったり、興味が湧いたりしている。

子どもの頃より、20代後半になった今のほうが、昆虫やガがとても好きで、命を大切にしたいと思っている。

アケビコノハもスズメガも、よく見たり、生態をよく知ったりしたら、かわいいんじゃないかな。

毒のあるイモムシやケムシにもとても関心があり、触るのは我慢して、見守る程度で楽しんでいる。ガは好きな昆虫のグループのひとつになった。

4.仕事場でクスサンのケムシが大量発生していたから

今の仕事場(市内の山)に入ったのは、20代前半。数年前の1月に入ったのだが、入って最初の夏、仕事場周辺でクスサンの終齢幼虫が大量発生した。

昆虫や魚類が好きな男性の目上の方が手に乗せていて、その人の検索によると、クスサンの幼虫で、無害だった。

無害だが、手指に毛が刺さって少し痒くなることがあり、チカノベはその痒い感覚が好きだったと思う。

これをきっかけに、さらにガやヤママユガ科が好きになった。割と最近の年になって気づいたが、他のガにも嫌悪感がなくなった。

クスサンの終齢幼虫が食草の木から道に進出することにはリスクが伴う。蛹になる場所を探す際、車などに踏まれて死んでしまって、アリが群がる。

チカノベが仕事場の車に乗った際、クスサンのケムシが車の前を横切った。昆虫は成虫になって繁殖できるのが一握りだとそのときは気づいたはずだ。

車から降り、クスサンのケムシを捕まえて、あまり優しくはないが、少し道の端に移動させた。

この話を、前の仕事場(20歳前=高卒後の夏から通う)の理事長にメールで話したところ、昆虫の味方だと言われた。

この頃から、ほとんどの昆虫の前では平等でいるようになっていたと思う。

以前の記事で紹介した、嫌いな昆虫(気分を害する虫=害虫という個人の考え方)だけは、仕方なく駆除することはあるが。

仕事場とクスサンに関しては、他にも話したいことが2つほどある。仕事場のコンクリートの部分に、クスサンの蛹が入った繭(スカシダワラ)があった。

その蛹に、クス(サンを取って呼び捨て風)と名付け、観察していたが、いつまで経っても羽化せず、2年経ってもそのまま。去年あたり撤去された。

チカノベが育てたり観察したりした、昆虫の卵や蛹など、うまく育たなかったり、虫が出てこない理由は謎だ。

体から放射能やホルモンなど、悪影響のある何か出ているのか?と思ってしまう。自分の性格のしつこさや執着心?から、いじり過ぎも考えられる。

将来、自分の部屋を持って、昆虫を育てる際には、なくなってほしいジンクス。

目標は、琉球大学の農学部(他に志望しているのは北海道大学や地元の国立大学)に入り、昆虫の研究室に入って、博士課程修了までいたい。

好きなカメムシかチョウ目か、嫌いだけど研究に課題のあるチョウバエ科の研究を希望しているので、卵や蛹から虫が出ないと成果が全く出なくて困る。

あと、仕事場でクスサンのケムシが大量発生したのは、最初の夏だけで、それ以降の年は全く見かけなくなった。絶滅したと思われる。

中学生くらいまでは、市街地などで成虫を見かけたり、車に轢かれて死んでいたりするところなどを見かけることがあった。

近所の空き地にあった大きな栗の木も、何年か前に伐採され、最近の年に家が建った。自宅の網戸に産卵したクスサンも多分こちらが出身そう。

気候変動や土地開発などで、環境が破壊され、昆虫の棲む場所がなくなっていくことに、チカノベは悲しんでいる。

5.図書館で借りた本や買った本を読んで興味を持ったから

これは、割と最近の話。2024年の途中までは、昆虫の本はほとんど所持していなかったため、よく図書館で借りて読んでいた。

もちろん、先程話した通り、幼少期からアゲハチョウが好きだったし、元々チョウには興味があった。

特に、チョウやガの種類を多く知ったのは、ここ数年で、図書館でいろんな昆虫の本が入ってきた。

図書館で新しく入っていたり、通販アプリで気になっていた本がたまたま図書館にあったりして、その中にもチョウ目の本があった。

図書館にあって借りた、チョウ目に関係する本は、何冊かあったが、2冊だけ紹介する。

山と渓谷社 くらべてわかる 蛾。新しく図書館に入っていたのを見て借りた。今年の夏、貯金で買う予定の本のひとつ。

この本を借りて読んだので、ガに興味を持ったとも言える。日本に生息するガが全種類載っているわけではない。

この本に載っているガで、特に印象的だったのが、イボタガ。印象的に思ったのは、かっこいいようで怖いような見た目だけではない。

イボタガ科に属するガは、イボタガしか載っていない。のちに知ったことだが、イボタガ科はイボタガの他に仲間が(日本には)いないそうだ。

他のアジアの国にもイボタガはいるそうだが、交尾器の形が違うらしく、別種だそうだ。

他のガの科は、何種類か載っているのに、イボタガ科だけ1種類しか載っていないのは、個性的だけどかわいそうだと思う。

1種類しかいないのはなぜかも調べたくなるほど、本に載っているガをもっと知りたくなった。

ガは、茶色系の種類や地味な種類が多いイメージだが、チョウに負けないほど美しい種類や派手な姿をしている種類もいる。

ガのイメージを変える本でもあるので、昆虫やガに詳しくない人も、興味をそそられる一冊だ。

誠文堂新光社 日本のチョウ。日本のチョウを全種類網羅している。通販アプリで最初に気になって、図書館にあったので借りた。夏に買う予定。

分布図が日本地図に色がついたもので、非常にわかりやすいが、あまり新しくない本なので、分布図の情報も古い。

南のほうに多いチョウに関しては、東北の一部では見られないチョウの一種が、この本では飛来もしないように書かれていた。

地元の大学の昆虫博士が出した、地元に生息するチョウが載っている図鑑では、そのチョウは飛来しているし、隣の市で撮影した写真も載っていた。

その地元のチョウが載っている図鑑は、県立図書館の本で、その本を買おうと思って仕事場で通販を見たが、プレミア価格で買うのをすぐに諦めた。

県外に出ることは、今の身分には見合っていないため、地元に生息するチョウでも満足できたはずだが、すぐに諦めがついた。

どの本かここで言うと、住んでいる地域がばれるので言わない。通販で売っているということは、東北以外の書店でも売っていたということなのか。

こちらの日本のチョウという本だが、ガも載っている。チョウと間違われがちな色や形のガが載っている。

どう見てもガだよね??と思う形状のガも多数載っていて、昆虫を分類する上でのド素人向けなのかな?と思った。

他にも、ガに興味を持った本はある。自分のお金で買った本だ。昆虫の本は、2024年から買うようになり、今年夏にも爆買い予定。

ガに更に興味を持ったのは、岩波書店 完訳 ファーブル昆虫記。こちらも実は、図書館で借りて気に入った本。

平成元年くらいの本で、地元の市立図書館では、元々は廃校(公立高校)の図書室から持ってきた本のようだ。

2023年秋頃から借り、2024年春頃に10冊完読。元々大の本嫌いであったが、苦にもせず、検索を駆使しながら、時間にゆとりなく読んだ。

読んでいる途中、人形劇の創作に専念したくて、図書館通いを休んでいた時期もあったが、借りているときは、一度も貸出を延長せず読んだ。

はまり度は凄まじく、借りる日の10時くらいから閉館時間前まで、弁当を食べているときやそのあとの休み時間以外、ぶっ通しで読んだ。

もちろん仕事が休みの日に図書館に通っていたが、借りたあとも、午前中の家事の合間や食後に、読むページの目標を決めて、ゆとりなく読んだ。

目標のページまで読めなかった日は、仕事そっちのけで読んだり、仕事のあと、親の実家の部屋で読んでいた。

とても気に入ったので、全く同じ本を中古で探し、2024年の夏に、PCなどを買うための貯金で買った。

本当はもっと遅い時期に買うつもりだったが、一点ものだから早めに買ったほうがいいと仕事場の仲間に言われて、早めに買った。

自分の本になったことで、読みたい!と思ったとき、すぐに手に取れるし、参考になったページに付せんを貼り放題で、本当に買ってよかった。

前置きが長くなってしまったが、この本には、チョウ目以外ももちろん載っていて、ガ以外に、ハチや糞虫などにも興味を持った。

載っているチョウ目で、特に印象に残っている種類は、オオクジャクガ(オオクジャクヤママユ)、松の行列毛虫、夜盗虫、モンシロチョウ。

スズメガやキアゲハ、尺取虫(シャクガ)なども一応載っているが、挙げた4種の虫ほど、あまり強い印象はない。

買って数ヵ月は読んだが、この本を読むのは飽きたと感じた時期もあり、最近はあまり読まなくなった。

昆虫教室で役に立つことがたまにあるし、創作漫画を描く際、参考にしたい記述が多数あり、付せんを貼りまくったので、手放したくない。

この本を読んでから外で運動すると、本のことが気になったり、本より外にいる昆虫が少なかったりし、すぐに帰りたくなるほど中毒性があると言える。

このように、図書館で借りた昆虫の本で、ガや他の昆虫に次々と興味を持つようになった。

最近は、あんまり興味のなかった、コウチュウ目やハエ目などにも関心を持ち、もっと知りたいと思えるようになった。

結構最近買った、牧田習さんの、にほんの昆虫たち。この本にも、チョウやガが何種類も載っている。

この本に載っている昆虫で、自分の移動できる範囲に生息している昆虫を探しに行きたいと思えるほど、自分に影響を与えた。

種名や生息地など勘違いしているチョウの種類もいた。のちほど説明する。

この本を読んで、今まであまり興味のなかったチョウ目や、名前などをよく知らない種類を知るようになった。

親子で見つけるとタイトルにあるが、チカノベのような独身でも楽しめる内容。もちろん、昆虫や採集方法をよく知らない親御さんにもおすすめです。

飼いたい・興味のあるチョウやガについて

冒頭で挙げた、飼いたい・興味のあるチョウやガについて、その理由や思い出、魅力などについて説明する。

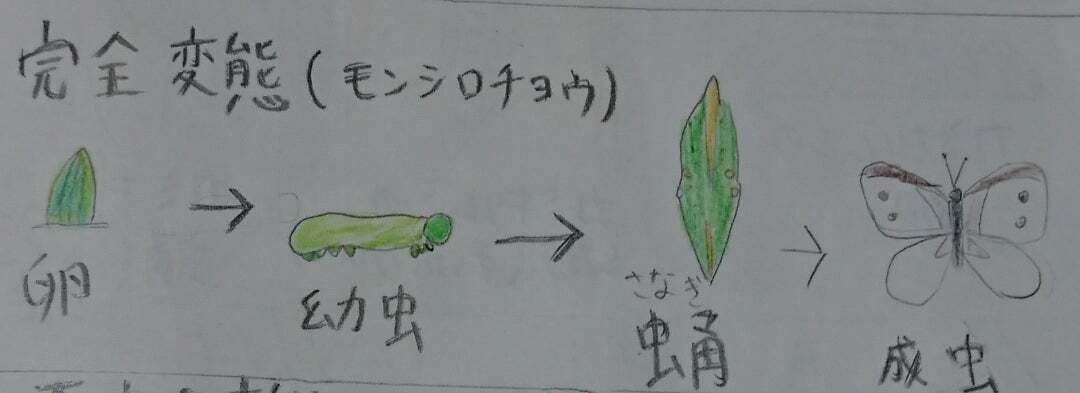

モンシロチョウは、小学校の授業で観察した。幼虫を学校から持ち帰り、自宅で飼うことにした。

変態の様子できるだけ長い間観察したくて、若齢幼虫と思われる小さな個体を持ち帰った。

しかし、それはモンシロチョウではない何者かの昆虫で、体の小ささの割には、持ち帰ってすぐに繭を作った。

当時は、昆虫を同定・分類する能力があまりなく、キャベツにいるアオムシはどのサイズでもモンシロチョウの幼虫なのだと思っていた。

キャベツの害虫と言えば、今でもモンシロチョウや夜盗虫くらいしか知らない。夜盗虫はダーク系のイモムシのため、謎の幼虫とは違う。

キャベツの害虫の知識に素人な自分の目線から推測すると、多分サイズ的にはメイガの幼虫くらいかそれよりもっと小さい。

繭を作ったということは、ガの一種かイモムシ型のハチの子(ハバチ)かもしれない。

キャベツを食べるハバチがいるかは全く知らないが、学校の観察では、小さなハチ類やモンシロチョウ以外の蛹も出てきた。

何の幼虫か永遠の謎だった。繭は黄みががった白だったような気がする。調べてみた。キャベツの害虫で、繭を作るガが2種類見つかった。

コナガとタマナギンウワバ。どっちだったかわからないが、コナガは若齢幼虫はメイガの幼虫のような姿をし、終齢っぽいのはアオムシだ。

コナガの繭は黄色っぽくなかったが、形状は当時見たものと少し似ている気がする。

タマナギンウワバは、幼虫はアオムシで、繭は黄色っぽい。画像で見る限り、元気で太くて大きな幼虫に見える。

どっちのガか、実物を今見ないと決めつけられないが、どちらかというと、コナガな気がする。細くて小さいというところが似ている感じがする。

モンシロチョウは、日本で最も身近なチョウと言えるが、本当は外来種で主に地中海に生息する昆虫だ。

日本への侵入経緯は、奈良時代に、中国からアブラナ科の植物を移入した際に、葉に虫がついてきたそうだ。

創作地名でも、門白町(もんしろちょう)という名前を使っているほどお気に入りのチョウ。本当はこのチョウの種名は紋黒白蝶(モンクロシロチョウ)。

アオスジアゲハは、南方のチョウで、東北では珍しく、最近までは東北の一部にも飛来していなかった。

幼虫がとてもかわいく、胸部が太っていて、黄色いラインが入っているのが、他のアゲハの幼虫には見当たらない特徴だと思う。

最近は、東北地方でも見られるようになり、寒冷な東北の地域にも現れるようになった。

創作漫画では、結構真っ先に取り上げ、人が飼うと手乗りのチョウになるそうだ。チョウは人の顔を覚えるのかどうかが気になる。

チカノベの地域(県の南のほう)に飛来し、貴重なので、出会うことも、飼うことも叶わないかもしれない。

県外や東北以外(福島以南)に住むとしたら、飼ってみたいと思っている。地元でも、クスノキやタブノキのある場所に幼虫がいないか探したい。

セセリチョウ科(画像はイチモンジセセリ)は、昆虫に興味を持った頃から知っていた。最初に関心を持ったチョウかもしれない。

茶色系の地味なチョウで、昼間に活動するチョウで、色や大きさなどのせいか、幼稚園の先生や、今の仕事場の人にガと言われた。

チカノベが最も誤解を解いて欲しいと思っている昆虫の種類と言っても過言ではない。

今年の夏以降には、雨の日に雨宿りをしているセセリチョウの様子を観察することを目標にしている。

タテハチョウ科は、家の少し近くの地域や、運動公園で見かけたことがある。似たような種類が多く、詳しくないため、それぞれどの種か覚えていない。

飛翔能力は、チョウの中でもトップクラスで、素手ではあまり捕まえられない。網がないと、ただの追いかけっこになってしまう。

学生の頃に、タテハチョウの一種が自転車のかごに止まった際は、昔の携帯カメラに収められた。

種類によっては、日本列島各地を旅したり、アメリカを縦断したりできるほど、長距離を旅する。移動の経路は遺伝的な記憶が頼りなようだ。

創作漫画の人物や、将来の長女には「たては」という名前をつけたいくらい生態が気に入っているチョウ。

名前に込められた意味は、タテハチョウのように長い人生の道を辿ってほしいということ。

他に昆虫関連で創作漫画の人物や自分の子女に名付けたい名前といえば、アンリ(長男につけたい)、あげは、樺太(かぶと)、ほたるなど。

アサギマダラ、オオゴマダラも、タテハチョウ科で、生態が面白く、実際に目にしてみたい。

アサギマダラとオオゴマダラを勘違い(混同?)していた時期があり、2種とも載っている、牧田習さんの本で読んで誤解が解けた。

アサギマダラは、冬は沖縄などの温暖な地域で過ごし、暖かい時期日本列島を各地に飛来する。東北各県でも見られるらしい。でも、見たことないかも。

アサギマダラを勘違いしていた時期には、創作地名で麻木間田羅(あさぎまだら)という地域を考えた。

オオゴマダラは、南西諸島のチョウで、生息する地域では一年中見られるそうだ。蛹はメタリック(金メダルのような色)な見た目をしている。

憧れの石垣島旅行に行った際に、卵や幼虫、蛹、成虫を見てみたい。他には、アカギカメムシのお母さんやクロカタゾウムシなど見てみたい。

ジャコウアゲハも、どちらかというと、南方のチョウだと思う。見たことがない気がする。

この種を知った際は、沖縄か九州あたりにしかいないと思っていたが、東北でも生息が確認されている。

ジャコウアゲハには、面白い生態が2つくらいあり、幼虫はウマノスズクサを食草とする。その植物には、アリストロキア酸という毒性がある。

幼虫時代に餌を食べて、体内に毒を蓄積し、成虫になっても毒を有する。天敵の鳥類などが捕食すると必ず吐き出してしまう。

そのことを鳥は学習し、ジャコウアゲハを食べて吐き出して以降、赤と黒の模様の蝶は食べなくなる。

食べられた個体は犠牲になるけれど、ジャコウアゲハはこうして種全体で身を守っているのだ。

他に面白い生態は、オスの体のある特徴。名前の通り、麝香(じゃこう=ムスクのこと)のような香りを放つ。捕まえて匂いを嗅いでみたい。

ただ、珍しい種類だと思うので、捕獲は難しいかもしれない。飼育自体は禁止されていないが、食草が猛毒なのと、絶滅危惧種のため、困難そうだ。

ウスバシロチョウは、名前や見た目からして、シロチョウ科のチョウの一種だと思う人もいそうだが、アゲハチョウ科。

アゲハチョウにしては、黄色系や青系、赤系などの模様はなく、カラフルではない基本は白黒のチョウ。

県内には生息しているが、県の南東(結構端の方面)あたりにいるらしく、自分の移動できる範囲内では見られないのが残念だ。

気になるポイントは、説明した通り、シロチョウ科を連想させる名前と、アゲハチョウ科らしくない見た目だ。

ジャノメチョウ亜科も、タテハチョウの仲間の分類。創作地名でも、じゃのめ町という名前を採用したほど気になるチョウ。

初めてジャノメチョウを見たのは、小1の頃。当時住んでいた団地の草むらに、ジャノメチョウの一種がいて、捕まえた。

指を見ると、眼状紋(がんじょうもん=ヘビの目玉のような模様)の鱗粉の跡がくっきりついた。

それを学校の先生に話したところ、ハンコチョウと教えてもらった。

正しい名前がジャノメチョウかどうか知ったは、それ以前かそのあとかは覚えていない。

仕事場に入った最初の夏以降も、ジャノメチョウの一種が窓に止まっていて、よく見ると翅が欠けていた。

昨日の記事でも説明した通り、ヘビの目玉のような模様で、天敵の鳥を脅かしているようだが、かえって目立ってしまい、狙われるそうだ。

夜盗虫(ヨトウガ)は、あらゆる野菜や雑草を食草とし、名前の通り、夜に食草を貪る。

野菜農家の敵で、昼間は土の中で眠っているため、その姿は昼間の作業では見られない。蛹も土の中で見られる。

ファーブル昆虫記で特に興味を持ち、アラメジガバチとの関係がすごく面白いと思った。

多くの野菜農家の嫌われ者だが、飼育してみたい。いらないならちょうだい!と思う。前の仕事場関連の畑にいっぱいいると聞いた。

日本だけではなく、朝鮮半島や東アジア、南アジア、ロシア、ヨーロッパに分布する。

関係ないが、インターネットで夜盗虫を調べていた際、与党虫と誤字で書かれていて、仕事中にも関わらず、大笑いした。

スカシバガは、ガなのに翅に鱗粉がない。翅が透明。最初からないわけではなく、羽化の際にふるい落とす。

翅が透明なのは、ハチに擬態するため。小さい頃、スカシバなど、ガの一部に嫌悪感はなく、虫は何虫でもカメムシでもクモでもほぼ何でも触れた。

オオスカシバを捕まえた際、きょうだいに、ハチと思われた。スカシバ的には、ハチと思われるのは狙い通り。

しかし、ハチではないと知っていて捕まえられたのは、スカシバも望んでもいないことだと思う。

鱗粉がある状態では、どんな色なのか、実際に見てみたい。中にはスズメバチに超そっくりな種類もいて面白いガだと思う。

ムラサキシャチホコは、成虫の姿が面白い。さっきまで、幼虫の話ばかりしたが、成虫の姿が気に入っているガ。

名前だけ見ると、紫色のガ?とか、名古屋城のシャチホコのような翅の形?と思う方も多そうだ。

名前の由来の真相は調べてもわからなかった。名前の由来は、幼虫の姿からきていることはわかった。

幼虫時代、下半身を反らせて上に向けて、お城のシャチホコのような体勢を取ることから、その名がついた。

ムラサキはどこからきているのか、全くわからない。漢字では、紫鯱蛾と書く。色の名前の漢字だ。

幼虫も成虫も、紫の個体は見当たらないし、調べても不明。知ってる方は教えてほしい。

成虫の姿のどこが面白いのかというと、側面から見た姿が、乾燥して丸まった枯れ葉にすごくそっくり。目が良い人でも見間違いそう。

枯れ葉にうまく擬態しているように見えるが、飛んでいる姿や別の角度から見ると、ガだとばれる。

なので、ムラサキシャチホコを全角度から楽しんでみたいと思っている。

松の行列毛虫(マツカレハガ)は、毒があるとされているが、ファーブル昆虫記を読んで、観察してみたいと思った昆虫。

幼虫時代はマツの木に、テントのような巣を張って、集団で生活する。

集団で生活したり、幼虫がテントから出る際、列をなして行動する様子から、松の行列毛虫と呼ばれるようになった。

毒があるので、観察は要注意。触ると皮膚に湿疹が出たり、虫眼鏡などで凝視すると目が痒くなるらしい。

祖母の話によると、庭のマツの木にわいたことがあるらしい。今はいない。創作漫画でも、何話にもわたって取り上げるつもり。

マイマイガは、アナログイラストで昆虫教室をしていたときに認知した。この記事の、幼虫がかわいいからの章で、画像を見せた。

アナログで描いた際、幼虫を図鑑でしか見たことがなかったが、仕事場の入り口に終齢幼虫がいた。

頭部がキャラクターの虫のように、顔のような模様があり、見た目がかわいいケムシだ。

触ろうと思ったが、うろ覚えで毒があることを思い出し、調べた。毒があることがわかった。でも、それは勘違いかもしれない。

図書館の本か何かで最近知ったのだが、若齢幼虫にのみ毒があるかもしれないらしい。終齢に毒があるかはよくわからなかった。

知らない昆虫には触らないほうが安全なので、今後見かけても触らないことにする。

アゲハモドキは、ジャコウアゲハに擬態していると思うガ。アゲハと名前にあるが、分類上はガの仲間。

しかし、ジャコウアゲハに擬態しているのかはよくわかっていない。色は似ているが、大きさまでは真似していない。

もしかしたら、ジャコウアゲハを食べて中毒になった鳥には食べられないと思う。

もしかしたら、勘のいい鳥なら、別種だとわかりそうだが、用心深い鳥だと、食べなそうだ。個人の憶測なので、この話は信用しないほうがいい。

ヤママユガ科で、とても興味があるのは、オオミズアオ。見た目は、尾状突起があり、美しい青緑色をしたアゲハチョウのようだが、ガ。

自分の地域にいるようだが、見る機会に巡り会えず、見てみたい。ガの中でも美麗種なので、この目でその美しさを見たい。

チョウとチカノベの創作に関して

チカノベの創作地名では、ミルロシティだけタマムシやカミキリムシ、クワガタ、ジンガサハムシなどが由来の地域名が多数ある。

その中で、チョウ目の昆虫がが由来の地名を、地区ごとにもれなく紹介してこの記事を締めよう。

ミルロシティ北西部の白雪(しらゆき・ニエベ)地区にあるのは、蝶町(ちょうちょう)。蝶々(ちょうちょう=ちょうちょ)が由来。

ミルロシティ北部にある北木(きたき・ノルテ)地区にあるのは、北木町(きたきちょう)と門白町(もんしろちょう)。

キタキチョウとモンシロチョウ(どちらもシロチョウ科)が由来。

ミルロシティ東部にある、東九官(ひがしくかん・エスト)地区にあるのは、麻木間田羅(あさぎまだら)。タテハチョウ科のアサギマダラが由来。

ミルロシティ中部にある、楠参(くすさん)。ヤママユガ科のクスサン(楠蚕)が由来。創作地名で唯一ガの名前が由来。

ミルロシティの中南部にある、真珠(しんじゅ・ペルラ)地区にあるのは、じゃのめ町。タテハチョウ科のジャノメチョウが由来。

同じく中南部にある、多国(たこく・インターナショナル)地区にあるのは、あげは町。アゲハチョウ科が由来。

ミルロシティ南部にある、城下(じょうか・カステロ)地区にあるのは、門木町(もんきちょう)。シロチョウ科のモンキチョウが由来。

地名だけではなく、人名などにも、チョウの名前を採用するほど、チョウ目は好きな昆虫のグループのひとつだ。

他の人にも、チョウやガに興味を持ってほしい。畑や庭木、街路樹を荒らす、毒がある、気持ち悪いなど、悪いイメージもあると思う。

全てのチョウ目が、植物を丸坊主にしたり、毒があったり、気持ち悪いわけではない。

中には、動物性のものを餌にするチョウ目や、無害の種類、模様や色など、見た目がかわいいチョウ目もいる。

チカノベは、チョウ目が好きだが、今回調べたキャベツの害虫のように、知らない種類が多く、もっと知ってもっと好きになりたい。

今後も、チョウ目を始め、昆虫の魅力を発信していきたいし、昆虫のことで誤解されている事柄についても取り上げていきたい。