佐倉里山大学 第7回野外実習(1/2)

先日(1/11)、実習「樹木処理の実際」を無事に終了することができました。

内容の組み立てをした者としての不手際、チェーンソーの講師として反省すべき点も多々ありましたが、受講生に怪我や大きなヒアリハットもなくチェーンソーの玉切り体験など終えることができてホッとしています。

実習は伐木デモンストレーションとチェーンソーの玉切り体験がメインメニューで、この記事では伐木のデモンストレーションを中心に述べます。

開講日に取ったアンケートではチェーンソーの未経験者が16名。普段から使用しているとの回答は7名にとどまり、大半の受講生はチェーンソーに慣れていないという状況でした。

2年次に進学すると、チェーンソーの特別安全講習を受ける機会もありますが、まずは樹木伐採の実際を見て、木を倒すということがどういうことなのかを知っておかないと話が始まりません。

対象は高さ18m弱、伐根直径25㎝の中径木のスギ。目の前で木が倒れるのを見たことがないなら、迫力もそれなりでしょう。しかし、講師が倒して終わりではもったいない。

それで、楔(くさび)で倒すのではなく、ロープを8人の女性受講者に引いてもらうことにしてイベント性を高めました。

受け口が完成したとき、追い口を半分いれたときとロープを引いてスギの揺れ具合を見てもらいました。最初からスギの木は揺れましたが、2回目、ピシッと破裂音が周囲にも届きました。

そして、追い口を進めて3回目でフィニッシュ。木が倒れたときには、狙い通り、わ~っという歓声が上がり、講師としてはしてやったり。

一見して大成功のデモンストレーションでしたが、しかし、致命的なミスをしていたことに気がつきませんでした。

追い口を入れる段階では、見学の受講者には下がって木々の間から覗くようにして見てもらうつもりでしたが、すっかり忘れていました。3回目のロープけん引でいよいよ木を倒す段階になってもっと下がるよう指示しただけ。実習を通して最大のミスになりました。

背景については、最後に補足として記載します。

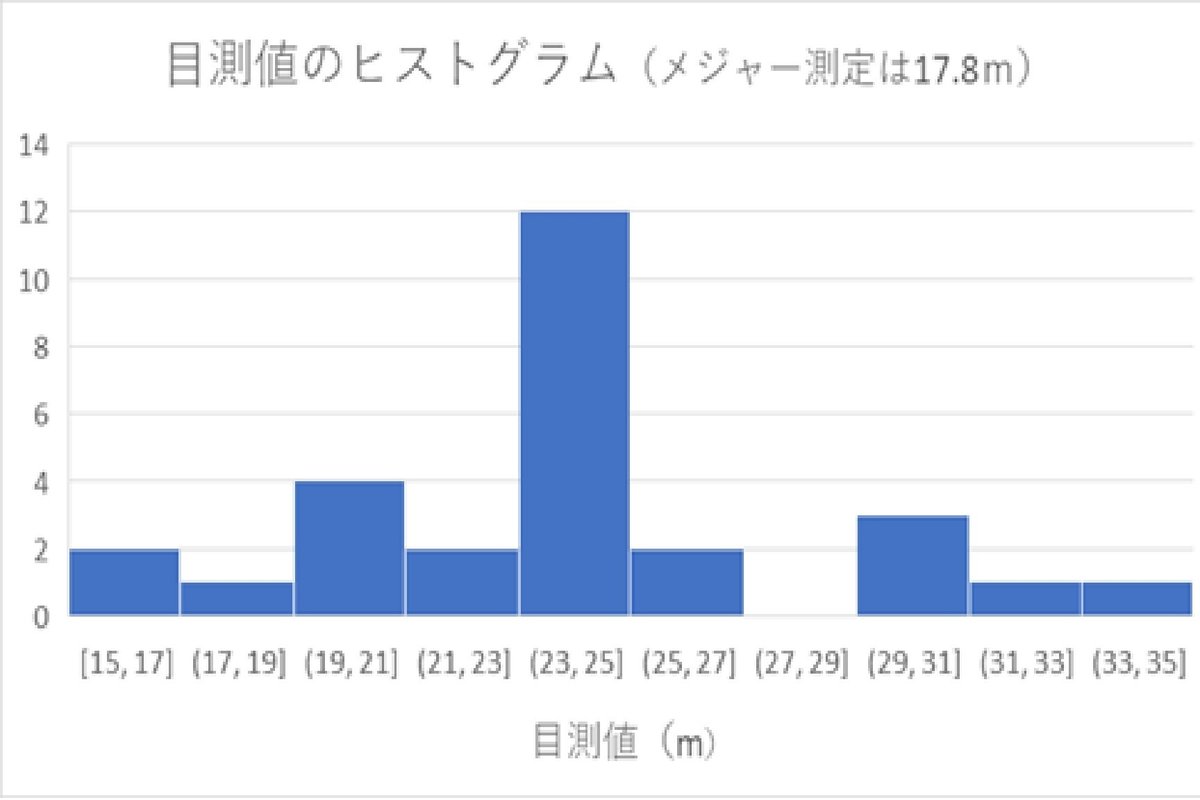

では、話題を変えて、樹高測定の話。スギを倒す前に目測で樹高を測ってもらいましたが、下に集計したグラフを示します。倒したあとにメジャーで測った実測値17.8mに対して上振れしています。

普段は木をまじまじとみて何メートルかと考えることもないでしょうから、改めて木の高さ・大きさを感じたのではないでしょうか。数字の上振れはその現れだと思います。

木の重さについても話をしました。前日、玉切り用の丸太を作るために伐倒したスギから円柱形に近い材(注)を切り取って持ち帰って体重計で重さを測りました。

体積で割って比重を求めると0.88(g/cm^3)。伐木したスギは伐根直径が25㎝だったので、事前に1mの円柱で55kgになると計算しておきました。当日は、高さざっくり20mの円錐として、55kg/m×20m×(1/3)+枝葉の重さ~400kgの重さの物が倒れると説明したので、伐木がいかに危険な作業かは理解してもらえたと思います。

(注)実習後半の体験では、樹重体感のコーナーも作りました。家に置いてあった乾燥したスギ材(2.5kg/直径14㎝高さ37㎝)と同じ大きさの材を切って重さがどれくらい違うのか、体感してもらうというもの。因みに乾燥したスギ材の比重は0.44で、重さは半分となっていました。

【補足】チョンボの背景(個人的な記録)

デモンストレーションの前には、(チェーンソー作業には危険も伴いますが、防護ズボンなどを着用をして)「正しい知識で危険を予知し、無理な作業をしなければ決して危険な道具ではありません。」と訴えていました。

とはいえ、自分自身を振り返ると、怪我で半年以上のブランクがあり、まだ足の具合も完全ではありません。膝が十分に曲げられないためか、足の左右のバランスが悪いためか、(チェーンソーの先が下がってしまって)受け口が斜めになっているとの指摘を受けて修正しました。

また、スタッフをいれて40名ほどのギャラリーに囲まれて、もし失敗したらという恥ずかしいし、後続の進行に影響するというプレッシャーも多少はありました。無理な作業でないとは言い切れません。

それにもまして、ちょっと1人で抱えすぎだったかもしれません。

伐木のときまでは進行も順調で自分でも余裕があったと思っていましたが、次に控えるチェーンソー体験のこと、その前の準備や説明などいろいろなことが頭にありすぎて無意識下では焦りがあったのでしょう。

(次回に続く)

前回の佐倉里山大学の記事はこちらです。