わり算の筆算のコツ【小学4年生】

わり算の筆算は、つまずくお子様が多い単元です。

教える際のポイントと、マスターするコツを、順番に沿って確認していきましょう。

1.小3までのわり算をマスターする

まずは、筆算を使わなくても解ける、3年生までに習うわり算がスラスラ解けることを確認しましょう。

3年生のわり算には、3つの段階があります。

1)九九でできるわり算

例:21÷3=7

2)一の位が0のわり算

例:20÷2=10

3)余りが出るわり算

例:21÷4=5 あまり 1

3)までのわり算を、しっかり確認しておきましょう。

2.筆算の練習をする

次に、3年生までに出題される問題を自分で筆算に直して、解いてみましょう。

筆算は、縦のライン(桁)を意識して、まっすぐ書きます。

初めは、マス目が入っているノートを使うと良いでしょう。

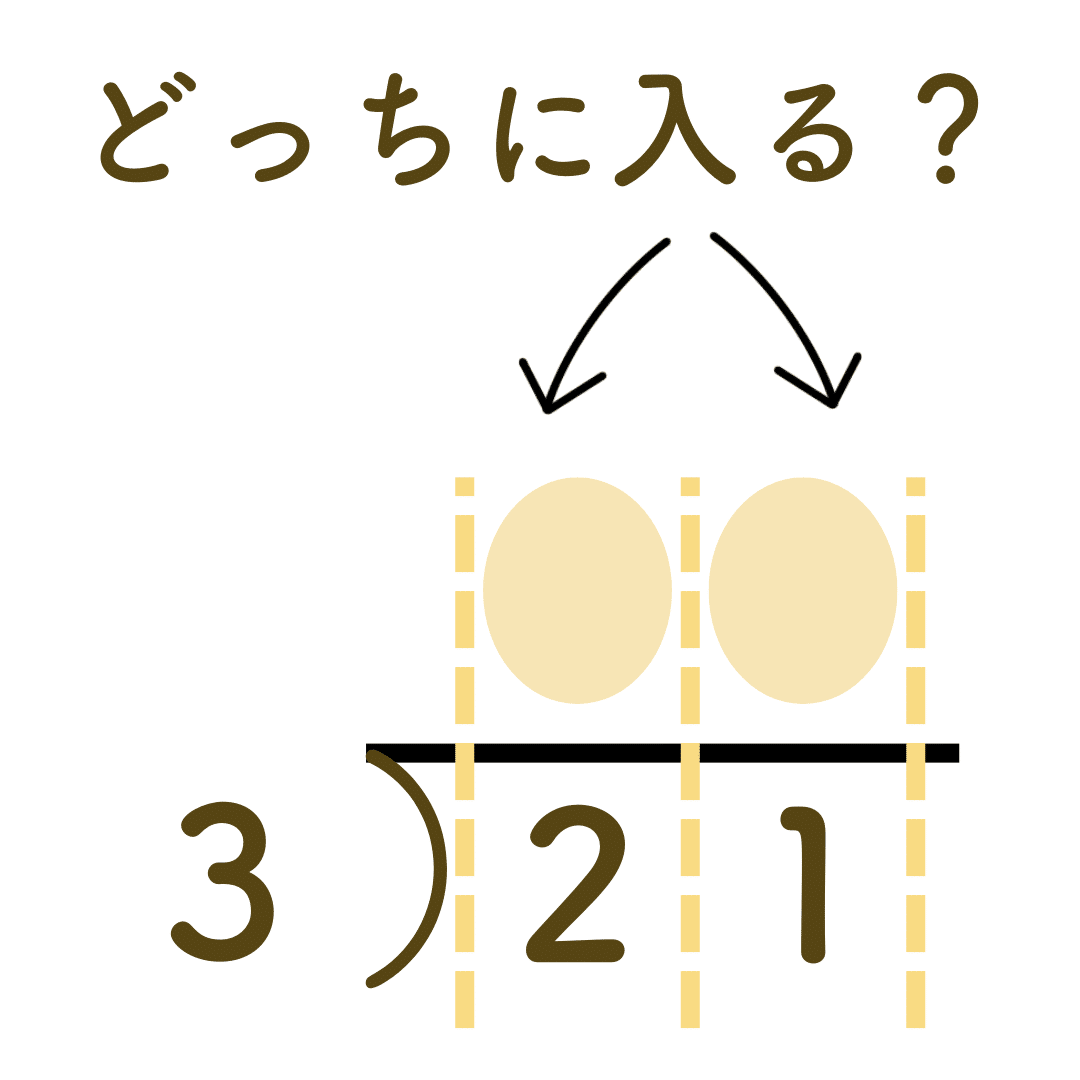

3.商の桁を考える

わり算の筆算でまず考えることは「商の一番大きい桁は、どこになるか?」ということです。

割られる数の大きい桁(左側)から順番に、1桁ずつ考えていきます。

これを素早く答えるためには、数字の大きさをイメージできることが大切です。

「3と2はどっちが大きい?」

「9と43はどっちが大きい?」

「63と56はどっちが大きい?」

このような問題に、パッと答えられるようにしていきます。

うまく答えられないときは、算数セットや、キャンディなどを使って、目で見て確認をさせます。

まずは、1桁同士の「3と2はどっちが大きい?」を確認しましょう。

次に、桁を理解させます。

10ごとにキャンディを透明な袋に入れて10のかたまりを作り、10, 20, 30……という桁と数の多さ・大きさのイメージを確認しましょう。

桁は、小学1年生で習います。

保護者の方は教え方のコツを知るために、1年生の教科書を見直すと良いでしょう。

4.商の数字を考える

桁が決まったら、そこに何の数字が入るか考えます。

これをスラスラ解くためには、かけ算が欠かせません。

毎日、小さなプリントを1枚でもいいので、かけ算の反復練習も続けてください。反復練習を続けると、計算が速くなります。

計算に時間がかかると、途中で嫌になってしまったり、飽きてしまったり、テストで時間切れになってしまったりします。

足し算・ひき算・かけ算・わり算は、算数の基本です。計算問題は、毎日の習慣にすると良いでしょう。

5.桁数は順番に増やしていく

筆算に慣れたら、桁数を徐々に増やしていきましょう。

筆算の桁数は、2桁÷1桁から始めて、次のように徐々に増やしていくと良いでしょう。

2桁÷1桁

2桁÷2桁

3桁÷1桁

3桁÷2桁

3桁÷3桁

プリントやドリルを使い、スラスラと解けるようになってから次に進むようにしてください。

焦らず、しっかり身につけましょう。

毎日の習慣づくりに、アプリを使ってみませんか?

完全無料・広告なしで、子どもの習慣化を応援するアプリ「チアミー(Cheermee)」なら、

がんばることを決める

お子様が、がんばったことをスタンプで報告

保護者がスタンプでほめる

この簡単3ステップで、お子様の習慣化を応援します。