FF14 光の連続小説 【とある喫茶店のバックヤード 第3章】

公式営業日は土曜日だけである。他の曜日のコーヒーの味はお勧めできない

3章 とある先輩店員の話

店の扉を開けると、店内にはピアノが鳴り響いていた。

俺はいつも通りコーヒーの準備をしつつ、しばらく聴いていた。

今日の曲調はなんだかコロコロ変わる。荒々しく激しい時もあれば、暗くもの悲しく、まるで誰かが泣いているような時もある。楽しい曲調はない。

「なんだ?ゴブの奴、今日は荒ぶってるな」

ピアノという楽器は不思議なもので、演奏者の感情を表現しやすい。いや、出てしまうと言った方が正しいかもしれない。

ゴブはいつもは丁寧に弾く奴だが、ここまで荒れてるのは久々だ。

おおよそ喫茶店にはふさわしくない弾き方。まあいい、どうせ客なんて来ない。俺は気にせず、抽出したコーヒーを自分のカップに注いだ。

この喫茶店の営業日は公式には土曜日だけだ。だが今日は日曜日。

オープンしているのをアナウンスしてる訳でもないので、ほぼ客は来ない。たまにハウジング見学好きな奴がふらっと来るだけだ。

俺も一応店員だ。人が来れば会釈はする。が、特にサービスはしない。

しかしそれでも問題はないと思う。見学にくる奴らはどうせ写真を1、2枚撮って帰るだけで、コーヒーや喫茶店が好きなわけじゃない。

かくいう俺も幼馴染の頼みで来ているだけだ。密かに他の狙いもあるが。

― モジャオ君、随分前だけど実は新しい子雇ったんだ。もしかしたら明日お店に顔見せに行くかしれないからよろしくねー。

そうマーニュに…いやこの店ではマスターだったな。マスターに言われたのはつい昨日だ。どうせ紹介するの忘れていたんだろう。

マスターの物忘れが多いのはもう慣れている。その理由もわかっているので特に怒るような事はないのだが、たまにマジで!?と思う事はある。

幼馴染の俺の ”ロビン” という名前を忘れていたのには正直驚いた。

もう何年前からだろうか。ここでのマスター、マーニュに本名ではなく、あだ名で モジャオ と呼ばれているのは。

ー 昔、この喫茶店はピアノバーだった。

マーニュの父親がピアノを弾き、傍で母親が歌う。

ここは辺鄙な土地ではあるけれど、おじさんのピアノの腕と、おばさんの美声でバーは割と評判だった。

そういえばゴブもあの時からいたっけ。おじさんのピアノの腕に惚れ込んで熱心に盗もうとしてた。もしかして戻ってきたのも、あの時の恩返しのつもりかもな。

俺がマーニュと出会ったのもその頃だ。

俺は母親を早くに亡くして、父ひとり、子ひとりで生活してた。

おやじは彫金工で、あの頃から、そして今もあるこの振り子時計の調整をしに、この店に来ていた。この振り子時計はアンティークでいいものではあるが、定期的に振り子の調整をしないと時刻が狂ってくる。

実際に今もそうだ。おやじの跡を継ぎ、彫金工になった俺が今は調整しているのだから、間違いない。

おやじは俺に好きなように生きればいいと言ってはいたが、本当は後を継いで欲しかったのだろう。この場所、あの頃のピアノバーに毎回俺を連れて来ては、振り子時計を調整するところを俺に見せていた。

そして幼き俺はというと、むしろついて行くのは嫌じゃなかった。

おやじの背中を見ていただろうか、あの頃から機械いじりは好きで、自分でも小さな時計を分解しては組み立てていたものだ。

だから俺にとってあの複雑な振り子時計を調整できる親父は、まさにヒーローだったのだ。そしてそんな親父の姿越しに見る振り子時計は、俺の目にとても美しいものとして写っていた。

そんなボーイな俺に声をかけてきたのはマーニュの方だ。今思えば大人ばかりの空間に、毎回同じ年頃の子供が来ていたのが嬉しかったのだろう。

彼女の当時の俺への第一声は、「髪の毛もじゃもじゃでおもしろーい」であった。

子供は残酷だ。すぐに俺はモジャオと呼ばれるようになった。

ー よくよく考えてみたらマスターにロビンと、一度たりとも呼ばれてはいないな。ちゃんと伝えてはあるはずだけれど……。

振り子時計の調整を前に、淹れたてのコーヒーを飲む。

店員としてどうかとは思うが、俺の淹れたコーヒーはさして美味くない。

いや、美味くないとまでは言えないが、マスターの淹れるコーヒーと比べると雲泥の差だ。マスターはコーヒーを淹れる腕だけは一流なのである。

あの頃憧れていた振り子時計の調整を始める。しかし今俺は、正直この振り子時計に関わりたくなかった。どうしてもあの日の光景が脳裏に浮かぶ。

おやじから継いだ振り子時計専用の工具を、ダイヤル錠のついた箱から出す。この工具は特殊で鋭利な先端をしているため、武器にもなりうる。これも本当は捨ててしまいたいが、この工具でしかこの振り子時計は調整できない。

「ちくしょーあいかわず大きすぎなんだよ」と思いつつ俺は手早く調整し、工具を再び箱に戻しダイヤル錠で封印した。

残ったコーヒーを一気飲みする。やっぱり美味くない。

俺の仕事は土曜日を除く、他曜日の店員ではあるが、同時に店のメンテナンスという仕事も任されている。というかほぼそっちがメインだ。

振り子時計の調整はもちろん、ランプの交換、蓄音機の修理、テーブルに軋みがないか、カップに欠け、汚れはないか…。

どれもピアノバーだった頃からここにある。もっともカップは元はマスターの母親の私物だったのだが、要するにどれも古いものだ。

レトロテイストな喫茶店な事もあり、ここのマスターは古いモノが好きと思われがちだ。しかし昔を知っているだけに俺はそうじゃないと思ってる。

彼女は ”あの頃からここにあるモノ思い出” を大事にしているのだ。

ついこないだも振り子時計の仕組みを俺に聞いてきた。

俺はからかって「どうせすぐ忘れるだろ」と言ったが、どうやらその記憶は無事、彼女の『大事な事』に含まれたみたいだ。

ゴブのピアノの音色も落ち着いてきた。

「コーヒーでも持っていってやるか」

奴はゴブリンの癖に一丁前にコーヒーが好きだ。ただし人前では飲まない。

コーヒーで機嫌を取ろうという訳ではないが、奴とは付き合いが長い。

「ほい。コーヒー淹れたぞ」

「……」

「どうした?今日は荒れてたな」

「シンジンがマーニュの事バカにシタ」

「新人?ああ、今日顔見せに来るかもって奴だな。それでゴブ今日は荒れてたのか。でもマスターを馬鹿にしたねえ…そんなクソみてえな奴そもそも雇わねーだろうし、ゴブの勘違いじゃねえの?」

「モジャオ、マーニュの頭の事、チャント言ってオケ」

「ははーん、マスターが忘れっぽいとかそんな感じの事、お前に言ったんだな。まあ新人ならしょうがねえよ」

「オレうまく話せない、モジャオ、言っトケ」

「わかったわかった。来たらちゃんと説明しとくわ。でもなゴブ、俺もお前もマスターの親じゃねーんだ。そこまであいつに入れ込むなよ」

その時一階の方から声が聞こえた。

「こんばんはー……。あのーええと、モジャオ君いらっしゃいますかー」

「お、噂をすればだ。ちょっといってくるわ。コーヒー飲んどけ」

「モジャオのコーヒーマズイ」

「うるせーつーの」俺はゴブを残し、1階へと駆け上がっていった。

「悪い悪いお待たせ、ちょっと地下へ行ってたんだ。あんた新人の…って、あれ?フェイ!?」

「ええー?なんでっロビン!?」

第3章 とある先輩定員の話 おわり

幕間コーヒーブレイク③

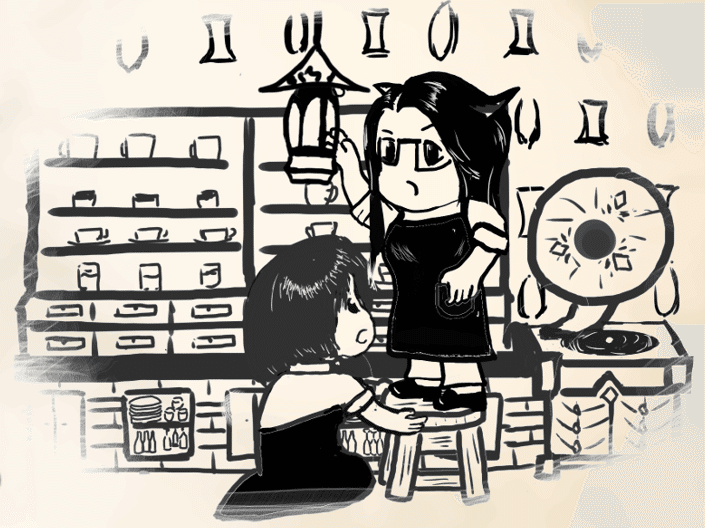

「フェイちゃん、ランプつけるから椅子押さえててくれる」

「わかりました。押さえてます。気をつけて下さい」

「手間かかるけどこれも大切なランプだからね」

「随分古いランプみたいですね」

「このランプのさ、ちょうどいい明るさがお店の雰囲気作ってんだよ」

「へえー 考えたこともなかったです」

「お客さん、明るすぎると疲れちゃうし、暗すぎると緊張しちゃう。コーヒーの色がぎりぎりわかるこれくらいの灯りがちょうどいいんだよね」

「たしかに。それにマスターの小じわも目立ちませんしね」

「ちょっと!」

第4章へ続く