読書記録48『100年と一日』

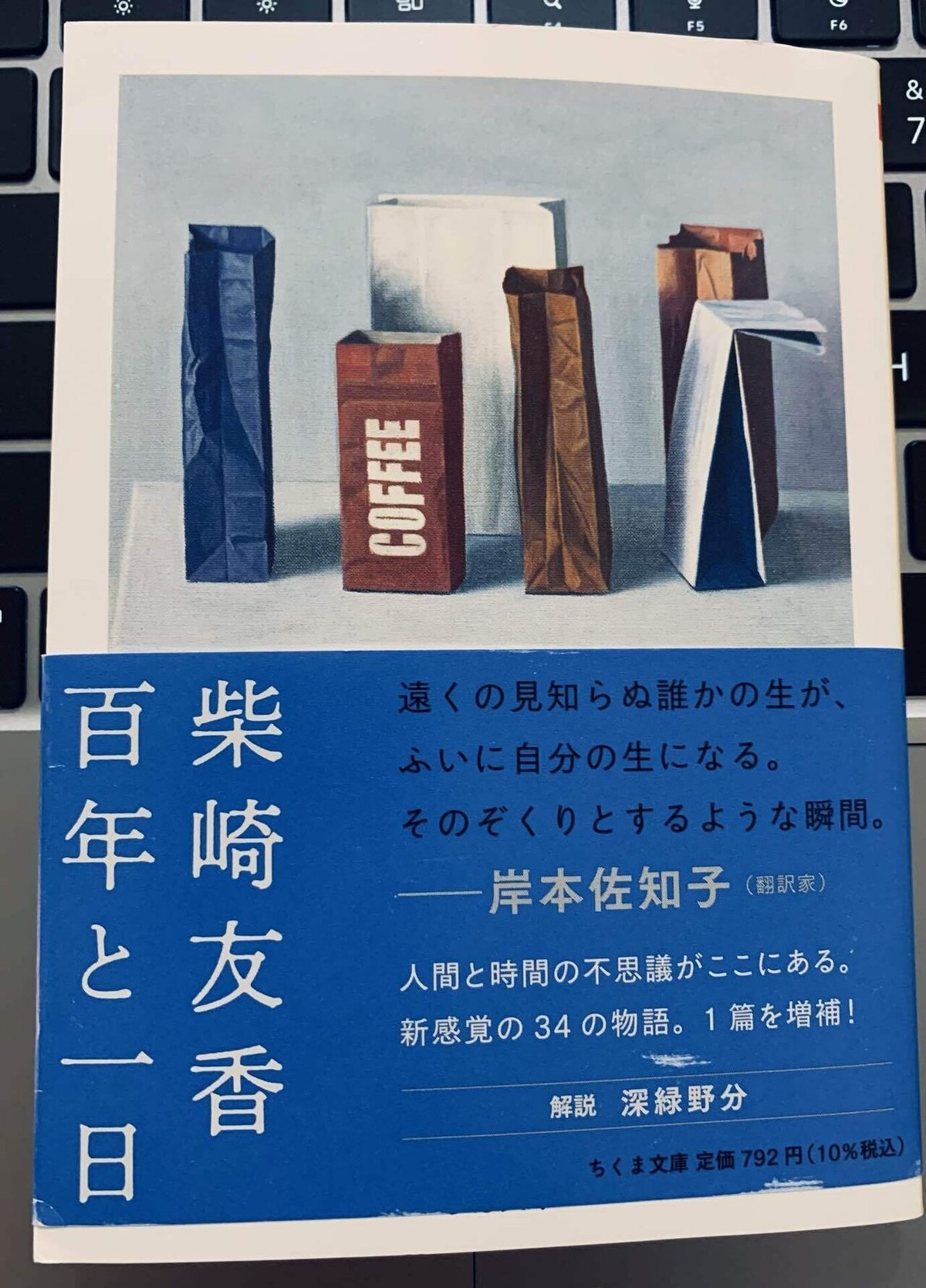

柴崎友香『百年と一日』(ちくま文庫 2024年)

「百年と一日」、文庫になったタイミングで読んでみた。好きな作家ということもあるが印象はとても良い本で、雰囲気がある本だったということ。

しかしながら、「どんな小説?」と聞かれたら「短編?」としか、半ば質問を質問でしか答えられないかもしれない。なんとも言語化できない小説、なんとも不思議な小説だ。

今まで読んだ本の中で似ているものは何かと考えてみると…

角田光代「くまちゃん」や千葉雅也の小説。

あとは、全く内容は違うが池波正太郎のエッセイ。

岸政彦「断片的なものの社会学」あたりに同じような空気感を感じる。

巻末の解説によれば、この小説は「インスタレーション」ではないかという。

インスタレーションは、「1970年代以降一般化した、絵画・彫刻・映像(動画)・写真などと並ぶ現代美術における表現手法・ジャンルの一つ。ある特定の室内や屋外などにオブジェや装置を置いて、作家の意向に沿って空間を構成し変化・異化させ、場所や空間全体を作品として体験させる芸術。空間全体が作品であるため、鑑賞者は一点一点の作品を「鑑賞」するというより、作品に全身を囲まれて空間全体を「体験」することになる。鑑賞者がその空間を体験(見たり、聞いたり、感じたり、考えたり)する方法をどのように変化させるかを要点とする芸術手法」だそうだ。

たしかに、他の人が読んでみてどのように感じたか。体験した人に聞いてみたい小説だった。

読むたびにお気に入りは、確実に変わるだろうが「商店街のメニュー図解を並べた喫茶店は、店主が学生時代に通ったジャズ喫茶を理想として開店し、三十年近く営業して閉店した」が最高だなと思う。(駅前にあったマリンという喫茶店を思い出す。ティが使えない店主。メニューにはスパゲテー。レモンテー。なぜかマスターが作ったのか木彫りのガンダムがあった。)

テーが味わい深い。

現在、体調を崩し入院しているのだがいろんな人が関わってくれて1日1日が成り立っていることを実感している。いろんな人の1日がある。このタイミングで読了したこともこの本との縁のようなものを感じざるをえなかった。