釧路探訪―炭鉱の町編―

1.釧路ってどんな町?

北海道の東部、太平洋に面した釧路は人口約16万6000人(2020ねん8月現在)を擁する道東最大の都市である。

釧路の魅力といえば?そう聞かれると、正直ほとんど知らないが、秋の味覚さんま、釧路湿原とタンチョウ、阿寒湖のまりもなどだろうか。北海道出身ではないので、詳しくはない。

ちなみに釧路市の観光サイトでは、海の幸、まりもやタンチョウをはじめとするの希少動物、そして世界三大夕日の1つとして数えられる夕日の町をプッシュしています。

しかし!今回の釧路旅でわかったのは、釧路といえば炭鉱の町なんだよ!ということだ。いくつかの写真とともに、その記録を残す。

2.釧路の町はずれに突如出現する要塞

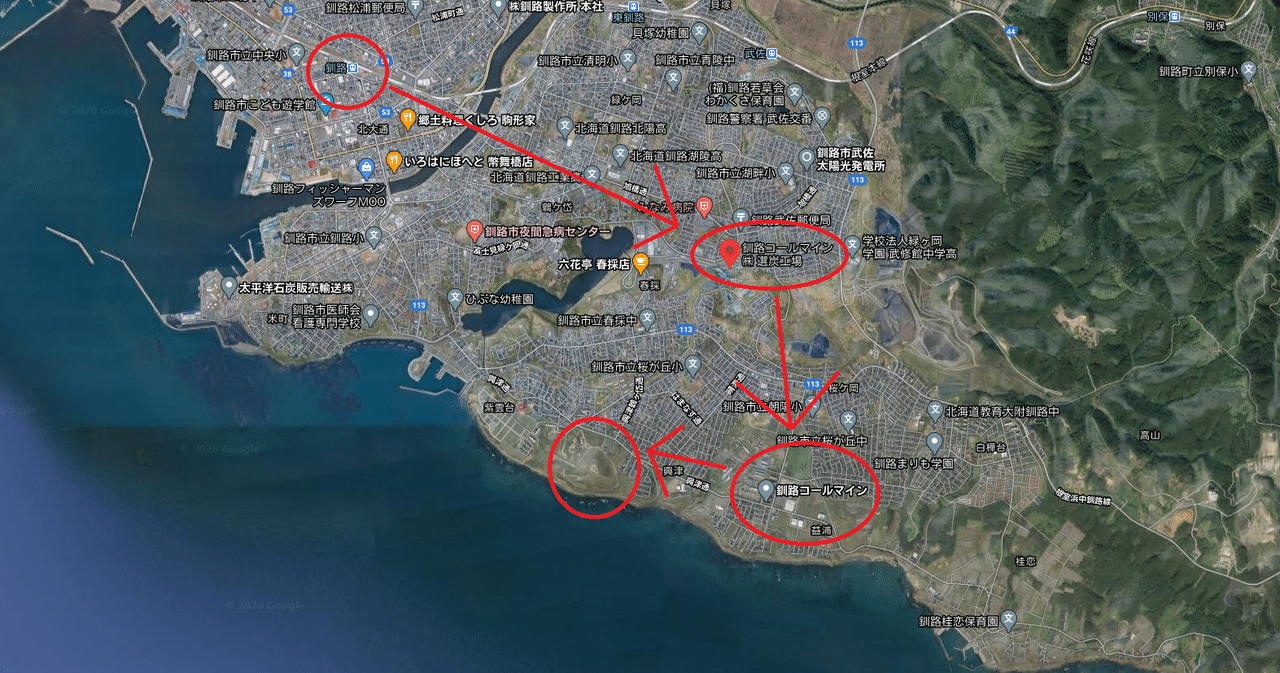

釧路駅から始まった今回のルート

釧路駅から東に向かうと、地元民いわく日本一汚い湖・春採湖がある。そこに向かうなか、突如巨大な要塞が出現した。安全第一・災害絶滅の看板を表に掲げる太平洋炭礦・選炭場である。

ファイルが見つからず、残念ながら自分で撮った写真を載せることかなわず。下のブログから写真を拝借しました。

上空からみるとこんな感じ

真ん中の建物から三方向に伸びているのは、石炭を輸送するベルトコンベアだろうか。そう思い、どこにつながっているのかを確かめるためにたどっていくも、途中で切れており、現在は稼働していないことだけをつかんだ。

車もたくさん止めてあったので、現在も稼働していることはわかるが、ググってみたところ、太平洋炭礦炭鉱展示館なるものがあるそうで、急遽、その資料館へと向かった。

3.小さい建物の奥に入っていくと・・・

選炭場の後ろにある丘の上にその資料館がある。口コミを見ると、名物案内人のおじいちゃんがいて、素人にも分かりやすく解説してくれるところらしく、わくわくしながら向かった。

けど、場所についてみると、、、ち、ちいさい。。。

こんな小さな展示館だとは思わず、ただようはずれ臭。

展示館の横には、掘削に使われるであろう重機が置かれてます。

展示館に入ると、大きな塊炭がお出迎えします。

そして坑道を模した入り口からは円形の展示館を見渡すことができます。

展示館に常駐する係の方はおらず、隣の体育館の方から施設の男性がやってきました。ここで残念なお知らせ。経費削減かはわかりませんが、コロナ以降、来訪者への解説は行っていないそうです。それでも何とかお願いすると、施設内の案内をしてくれました。

4.海から採る石炭

すこし釧路の炭鉱の歴史をしよう。

現在採掘している釧路の石炭は、釧路コールマイン株式会社(以下、コールマイン)によって採掘されている。同社は、1920(大正9)年に設立された太平洋炭礦株式会社(以下、太平洋炭礦)の閉山(2002年)をうけ、地元経済界の支援の下で2001(平成13)年に設立された。コールマインは、それまで技術的・経済的に採掘不可能であった海面下の採炭を中心に、すべて機械によって行っている。

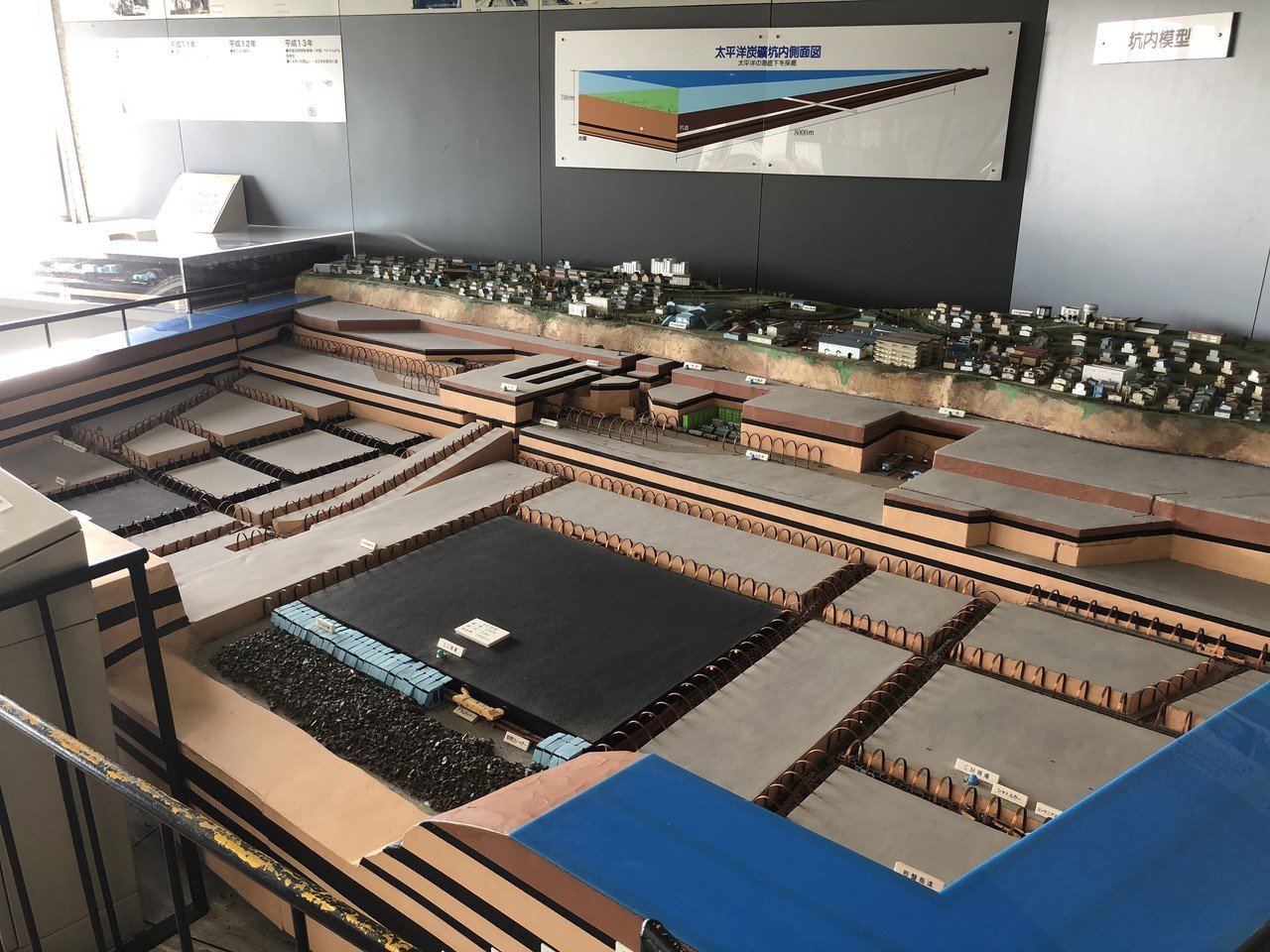

展示されている模型図をみると、地表にでている施設は釧路の石炭採掘のほんの一部であることがよくわかる。

写真上部が釧路の沿岸地域である。写真中央から下部にかけて掘り下げられている部分、つまり海の底から坑道を張り巡らしながら採炭が行われているのである。

このとき使われる巨大穴掘り機がこちら。なんとも強そうだ。

上のオレンジ色のホースで、細かい粉塵をあつめ、砕いた岩石は下からベルトコンベアで運ばれる。

こうして作られた坑道から、石炭を掘削していく。

そのとき使われる機械がこちら。

ここで、解説員から採炭の様子を聞くと、私のイメージとは少し違っていた。

海底から採炭する場合、地上から海底にむかって斜めに掘り進めながら沈んでいくと思っていたがそうではない。次の手順で採炭される。

①坑道を掘って採炭場所を一定の区画で四角く取り囲む。

②一番海側に石炭掘削機を設置し、海側から地上側にむかって採炭する。

重要なのは海側から地上にむかって進むというところだ。

③この写真の上にある分離して動くのアームで岩盤を支えながら、下のドリルが左右を往復する形で、少し進む

④削り取った部分だけ、アームが前に出て削り取ってできた岩盤をまた支える。

⑤アームの後ろは支えを失いガラガラと崩れ落ちる。

これを繰り返し、地上に戻る形で採炭は行われる。

私のイメージしていた採炭は地上から掘り進めながらとる。

でも実際は先に掘って区画整理してから、海側から戻る形で採炭しているのであった。ここはかなり勉強になった。

5.採炭時の装備品あれこれ

6.ボタ山

皆さんはボタ山を知っていますか?

ボタ山(ボタやま)とは石炭の採掘に伴い発生する捨石、これをボタと言い、その集積場である。主に石炭産業が栄えた北海道、常磐、九州北部等で見ることができる。産業革命期の主要なエネルギーとなった石炭採掘の跡地として産業遺産の側面もある。

ボタ山は知ってはいても、実際に見たことはなかったが、実際に見てみるとその大きさに圧倒された。釧路のボタ山は海側から発生する濃霧の影響もあって、また一味違うのかもしれない。

現在、隣に新しい火力発電所がたてられており、火力発電所を目指せばその隣にあるからわかりやすい。指入っちゃった。

7.おわりに

その町のイメージは、その町の雰囲気を伝えてくれる。けど、そのイメージは過去の栄光だったり、観光向けに作られた伝統だったりする。だから、実際に行くということはそうしたイメージを塗り替えられる意味で、新しい発見の連続になることが多い。

北海道は広い。平面の広さだけでも広いのに、そこに様々な角度から見てみたり、過去を掘り起こすことで分かる多層的なリアルを追い求めると、一生かかっても終わらないかもしれない。楽しみだ。