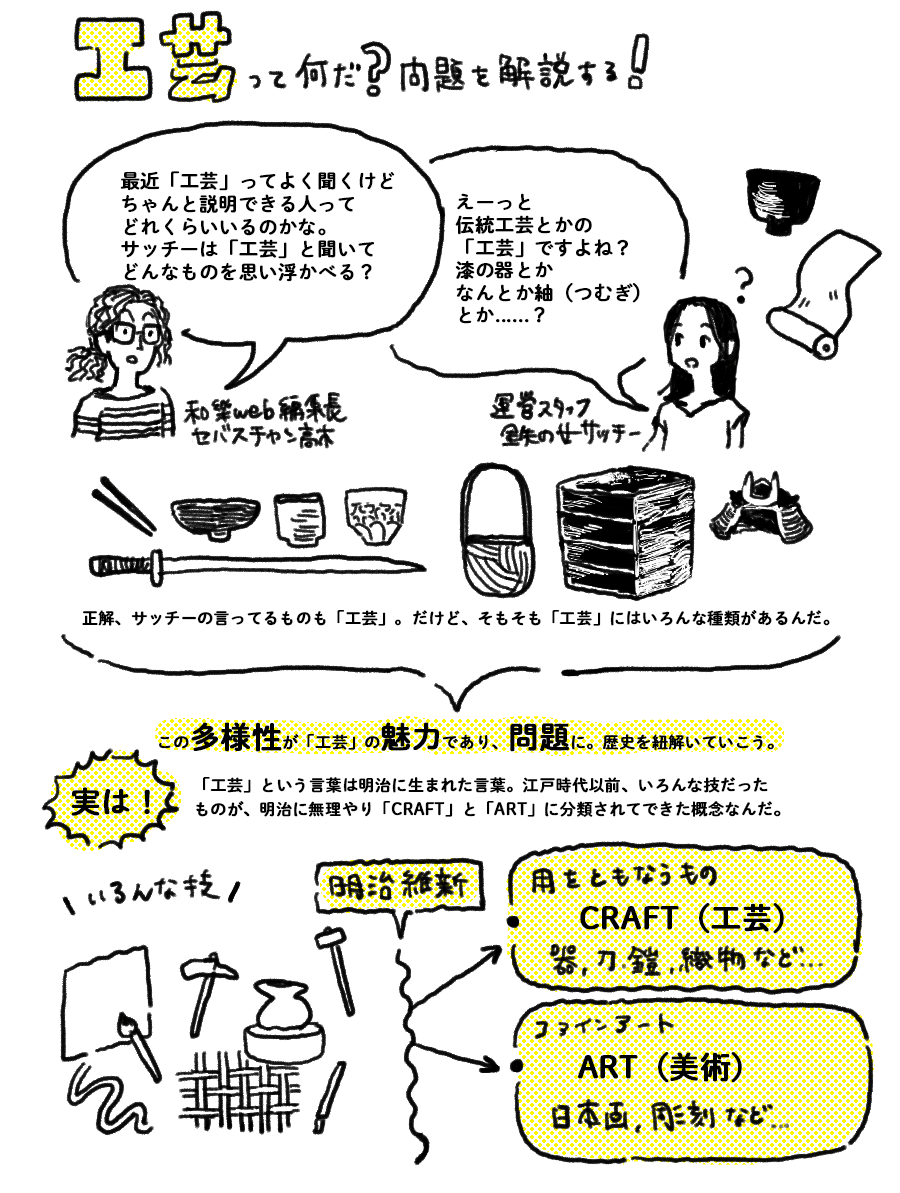

工芸っていったいなんなんだ?超解説

工芸という言葉は明治時代に誕生した

①ART=芸術という概念が輸入された。

②FINE ART=美術、CRAFT=工芸と翻訳した。

③江戸時代までの制作物も明治に誕生した概念によってわけられた。

日本美術はアートではなく装飾

江戸時代までの日本美術はこんなものだった。

●絵画

「蓮池水禽図(れんちすいきんず)」俵屋宗達 京都国立博物館

●屏風

「檜図屏風」狩野永徳 東京国立博物館

●着物

「白綸子地御簾松文様絞繍小袖(しろりんずじみすまつもんようしぼりぬいこそで)」 京都国立博物館

●甲冑

「仁王胴具足(におうどうぐそく)」 東京国立博物館

●鞍

「鶴亀蒔絵鞍鐙(つるかめまきえくらあぶみ)」 東京国立博物館

●硯箱

「男山蒔絵硯箱」 東京国立博物館

ぜんぶ尾形光琳

「竹虎図」尾形光琳 京都国立博物館

「八橋蒔絵螺鈿硯箱(やつはしまきえらでんすずりばこ)」 尾形光琳 東京国立博物館

「小袖 白綾地秋草模様」 尾形光琳筆

絵画や染織、金工や漆工、すべてが実用的な装飾物だった。

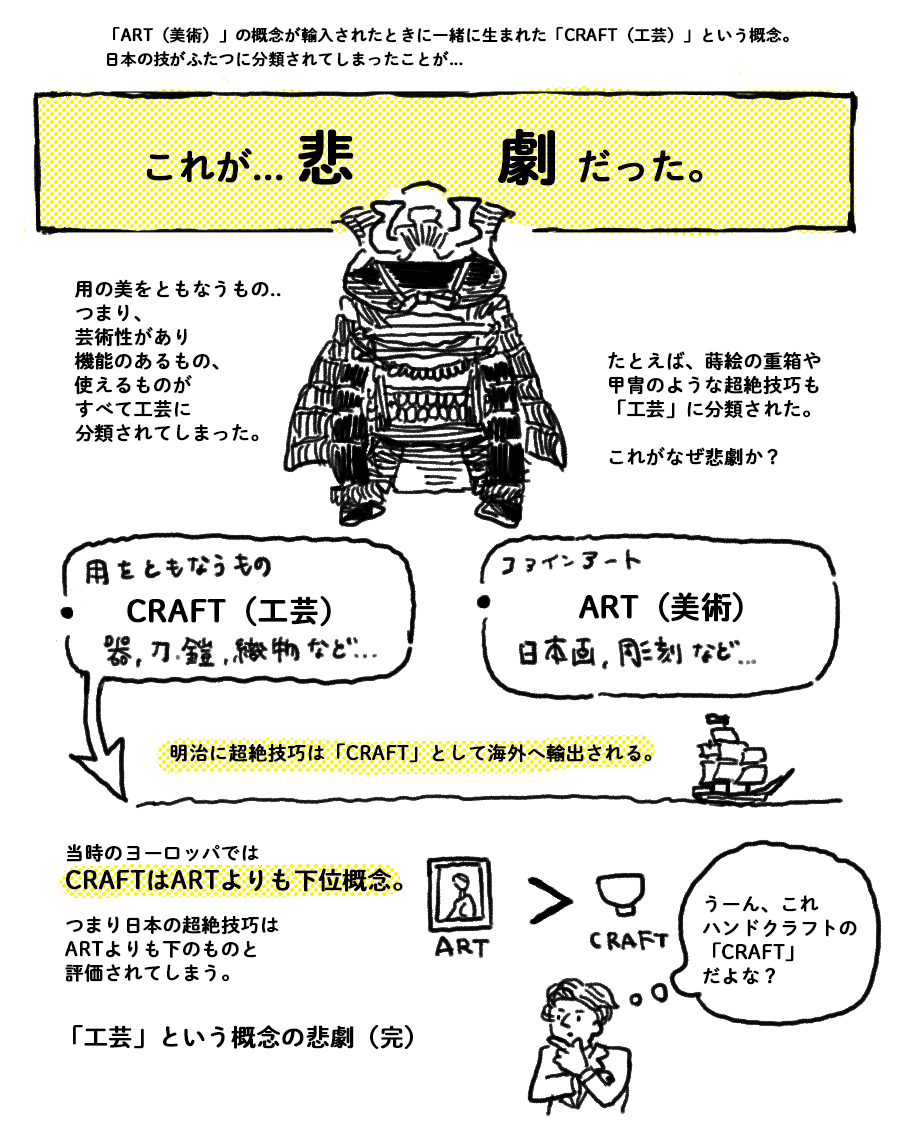

明治に起きた工芸の悲劇とは?

悲劇①日本美術が美術と工芸にわかれた。

悲劇②工芸がクラフトと翻訳された。

悲劇③工芸の各分野が断絶した。

↑ちょっと言葉使いが正確ではないのでご注意ください。

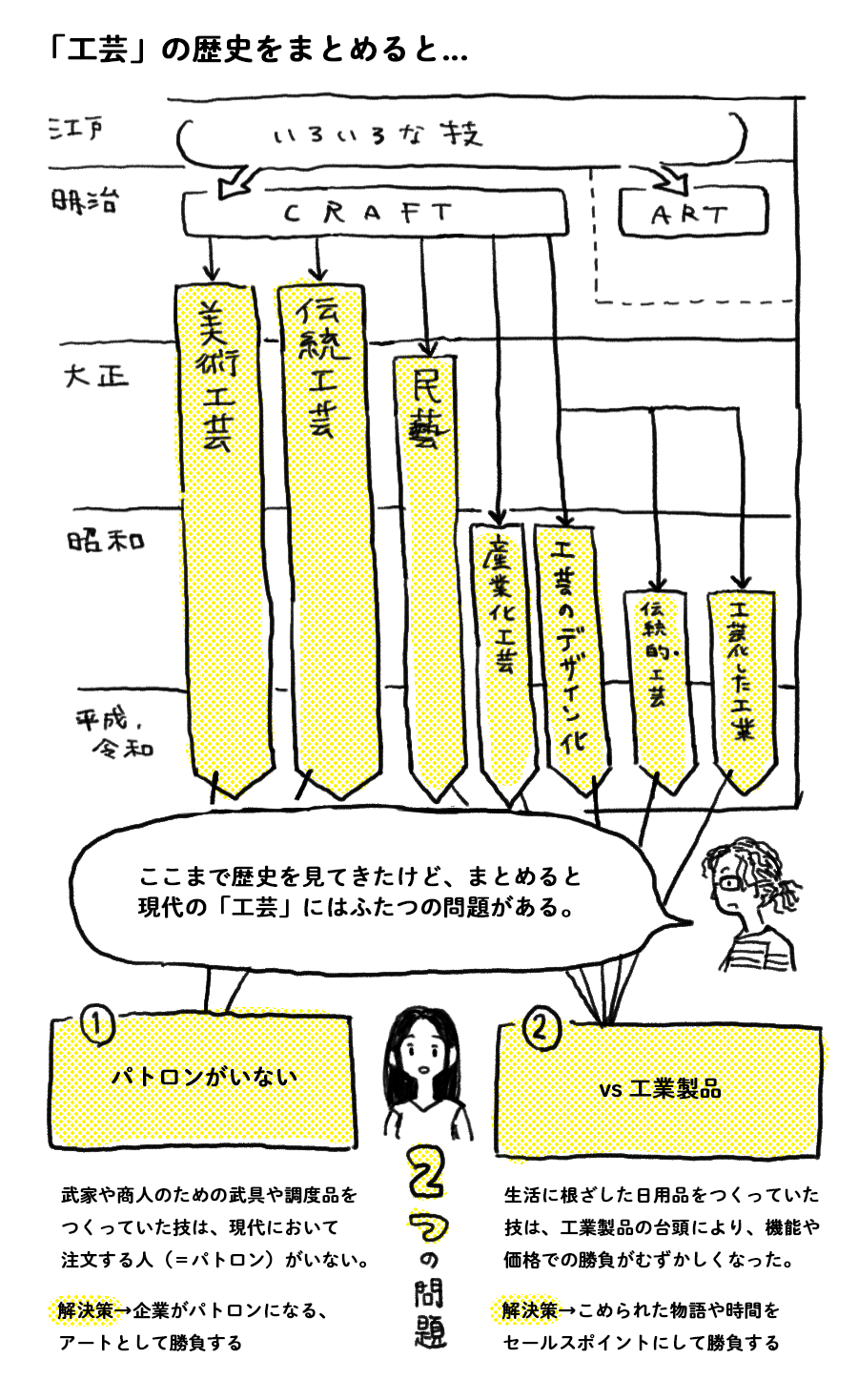

工芸はどこから来てどこへ向かうのか?

ここからは明治に誕生した工芸がどのような変遷をしてきたのかの説明。

①行き場を失った職人の技は工芸として世界に輸出された(明治〜)

●七宝Before After

「七宝十字形引手」 東京国立博物館

「七宝牡丹唐草文大瓶(しっぽうぼたんからくさもんたいへい)」梶佐太郎

●陶磁器

「褐釉蟹貼付台付鉢 かつゆうかにはりつけだいつきはち」 宮川香山 東京国立博物館

●金工

「襟留」 六代沓谷滝次郎

●木工

「きゅう漆見本軍配形衝立」 橋本市蔵 京都国立博物館

明治二十八年の第四回内国勧業博覧会に出陳されたと考えられている。作者は江戸の鞘塗師、二代目橋本市蔵。廃刀令のために仕事を失った鞘塗師たちも、特技の竹模造塗りで茶道具を作ったり、博覧会向けの作品を制作したりして、時流への即応を余儀なくされた。(ColBaseより)

この時点で工芸は職人→工芸家(アーティスト)が担うスペシャルなものとなった。

②工芸ルネサンス運動(明治後期〜)

過剰にニッポン的装飾を施された工芸を本来の形に戻そうとする動き。

「色絵更紗文大皿」 富本憲吉 昭和初期 東京国立博物館

模様より模様を作らず」を信条とし、身近な自然の草花などから模様をつくり出しました。この大皿のような四弁花の連続表現は、富本作品の代表的なモチーフのひとつです。昭和30年(1955)「色絵磁器」の人間国宝に認定されました。(ColBaseより)

ここでも工芸の担い手は工芸家であることに変わりはなかった。

③柳宗悦らによる民藝運動(大正〜)

民藝は工芸家が担っていた工芸への疑問を唱える運動であり思想。今ではものそのものと混同され、混乱を生んでいる。(次回詳しく)

民藝運動は、1926(大正15)年に柳宗悦・河井寛次郎・浜田庄司らによって提唱された生活文化運動です。当時の工芸界は華美な装飾を施した観賞用の作品が主流でした。そんな中、柳たちは、名も無き職人の手から生み出された日常の生活道具を「民藝(民衆的工芸)」と名付け、美術品に負けない美しさがあると唱え、美は生活の中にあると語りました。そして、各地の風土から生まれ、生活に根ざした民藝には、用に則した「健全な美」が宿っていると、新しい「美の見方」や「美の価値観」を提示したのです。工業化が進み、大量生産の製品が少しずつ生活に浸透してきた時代の流れも関係しています。失われて行く日本各地の「手仕事」の文化を案じ、近代化=西洋化といった安易な流れに警鐘を鳴らしました。物質的な豊かさだけでなく、より良い生活とは何かを民藝運動を通して追求したのです。(日本民藝協会HPより)

民藝運動により工芸の担い手は工芸家+無名の職人たちになった。

ここまでのまとめ。

④工芸のインダストリアルデザイン(昭和初期〜)

ものづくり全般の担い手は人だったが、生活スタイルが変化したためつくるものそのものを変える必要があった。

竹の皮を編んで草履をつくっていた技をバスケットに転用。そのほかシャルロットペリアンによる竹の家具なども。まだ人件費が安くものづくりを人の手が担っていた。

⑤プロダクトデザインが工芸に導入された(戦後〜)

産業が機械化されもの作りの主役が工芸ではなくなった。工芸は特別なものになり、そこにデザインが入り込んだ。

⑥伝統的工芸(昭和40年代後半〜)

昭和49年に制定された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」=通称「伝産法」により伝統工芸師が誕生。手づくり品=工芸となる。

国内旅行ブームとあいまって郷土色豊かな手工芸品需要が高まる。言葉は悪いが猫も杓子も工芸となった。

⑦工芸化した工業

かつては工業製品だったものが工芸化した。

工芸の歴史まとめ

工芸の未来?

●「染司よしおか」。ホテルのインスタレーション。

https://www.zaikaisapporo.co.jp/hdb/hdb-article.php?id=11524

●「彦十蒔絵」。ホテルのインスタレーション。

●「瀬戸本業窯」。カップヌードル専用JOMON土器★土器クッカー。

●陶芸家川尻潤。吉野家「The Kyodon」。

●陶芸家篠原希。JOMONごはん鍋。

●「但野ガラス」。国芳切子。

そのほかいろいろ。

緊急告知!

陶芸家篠原希さんとのオンラインスナック。

いいなと思ったら応援しよう!