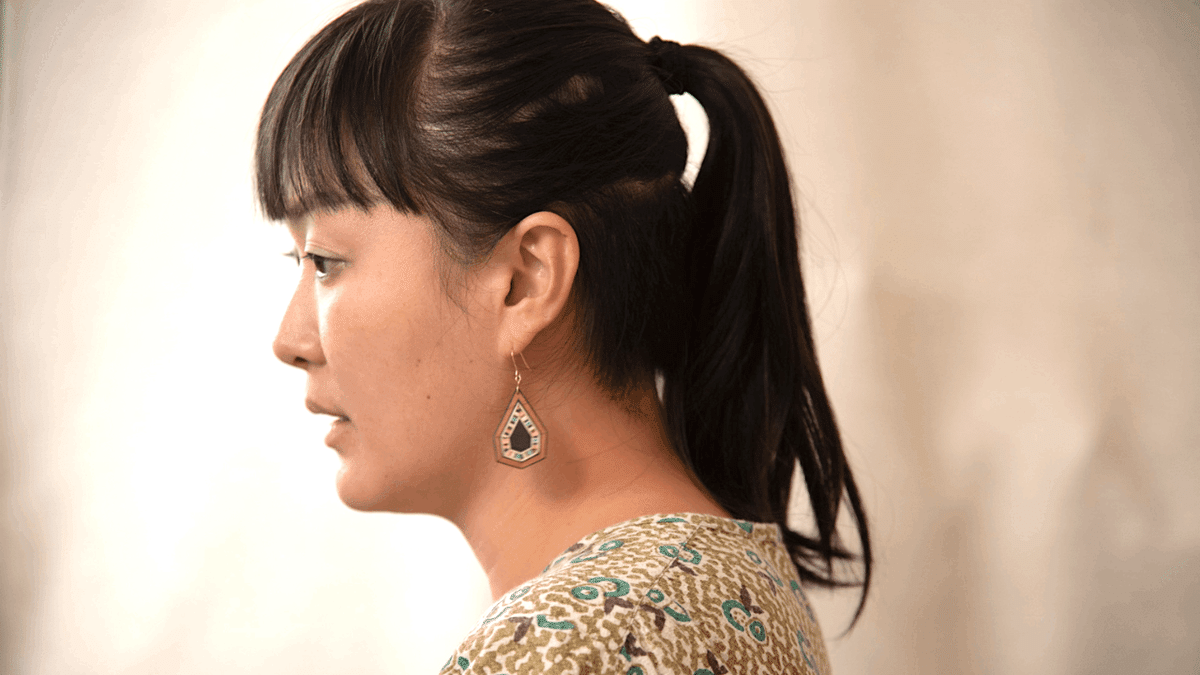

「声をあげた人を孤独にしない」 安田菜津紀さんが家族のルーツを辿って見つけたものとは

傷つくのが怖くて、出せない声。

密室で、誰にも届かない声。

助けを求めても、容赦無く塞がれる声……。

そんな小さな声やかき消されてしまっている声に耳を傾け、発信し続けているフォトジャーナリストの安田菜津紀さん。ずっと日本人だと思っていた自身のルーツが韓国にあることを知った安田さんは、ヘイトスピーチや差別の問題をどのように見つめてきたのか。そして、この10年のさまざまな取材を通して、日本における根強い差別や人権問題に対してどのような変化を感じているのか。安田さんに話を聞いた。

***

■「小さな声を見過ごさない」奇跡の一本松からの決意

10年前、東日本大震災が日本を襲った翌年、安田さんは東北の被災地に通っていた。甚大な津波被害を受けた岩手県陸前高田市に義理の両親が暮らしていたため、まずは家族の安否を確認し、現場ではできる限りの救援活動に参加した。

当時は大学を卒業したばかりで、フォトジャーナリストとして駆け出しの頃だった。津波で何もかも流されてしまった町や、大事な人を失ってしまった多くの人を目の前に、自分は写真を撮るべきなのかと葛藤する日々だった。

シャッターを切ることで瓦礫をどけられるわけではない。どれだけ写真を残そうが、それで避難所の人たちがお腹いっぱいになるわけでもない。写真を撮ることは無駄なんじゃないか。生活に直結しない写真で何ができるのだろうか、ひたすら模索してましたね。

震災直後、なんとかシャッターが切れたのが、奇跡の一本松の写真だった。陸前高田の今を象徴する写真として新聞にも掲載され、少しでも希望を感じてもらえたらと、安田さんは義理の父親にその写真を見せた。その時父親から言われた言葉が、ジャーナリストとしての大きな転機となった。

あなたのように、以前の7万本の松林を知らない人にとっては、「すごい、1本だけ波に耐え抜いたんだ」って希望に見えるかもしれないけれど、自分たちのように毎日あの7万本と一緒に暮らしてきた人間にとっては、「え?あの7万本が1本しか残らなかったの?」と思う。津波の威力を象徴するもの以外の何物でもないし、見ていてつらくなる。できれば見たくない。

安田さんは「はっ」とした。自分は一体誰のための希望を撮ろうとしていたのか。その写真を撮る時に、発信する前に、どうしてもっと地元の人の声に耳を傾けることをしなかったのだろうか。希望や復興という言葉は、伝え方次第で強すぎる言葉にもなりえる。あまりにも大事なものを失って、前を向くことすら辛い人たちは、頑張れない自分を責めてしまうこともあるだろう。

その時、伝える仕事をする上で、自分が軸足をおくべき原点がわかった気がしました。大きな声をさらに轟かせるのではなく、「大事な声なのに、見過ごされている声がある」それを伝えることが自分の役割なんだと思うようになりました。

■「自分は日本人だと思っていた」マジョリティの特権

安田さんは、何の疑いもなく自分は「日本人」だと思っていた。14歳の時に、自分のルーツを一切語らなかった父親が亡くなり、戸籍を見て初めて父親が在日の2世だったことを知った。

日本人だということを意識すらしないほど、当たり前だと思ってたんです。でも、自分のルーツを知った時に、この国で日本人として生きることのマジョリティ性、マジョリティが持つ特権性みたいなものを、突き付けられたような気がしました。

食卓を囲みながらテレビから流れてくるニュース。隣国を蔑むような発言や差別的なニュアンスが聞こえてきても、なんとなく無批判に受け流していた。朝鮮半島情勢が緊迫する度に、なぜか矛先が朝鮮学校の子どもたちに向けられ、チマチョゴリが切られたり、学校への嫌がらせが絶えず起こっているという報道を見ても、直接痛みを感じずにすんだ。

マジョリティっていうのは、こうやって気にしないで生きられることなんだなって思いましたね。その問題を認識せざるをえない、実際に苦しんでいる人たちの存在を、いかに無意識に自分の中で線引きしていたのかということを痛感させられました。それは私が父からもらった1番の教訓かもしれないと思ってます。

■家族のルーツから見えた、ヘイトスピーチの現実

ずっとなんの手がかりもなく疎遠だった父方の家族。しかし、色々な人の助けと縁が繋がり、2022年の夏、ついに韓国にいる親戚と会えるという奇跡が起こった。数年前には想像もしていなかった自分の存在の源流。そんな自分のルーツを巡る旅を経て、安田さんの中で、ヘイトスピーチや差別の問題がよりくっきりと浮かび上がるようになった。

父のルーツを少しずつ辿っていくと、そこには必ずヘイトスピーチの問題があって、構造的な差別の問題がありました。それまでもずっと取り組んできたテーマだったんですけど、それが自分の家族や身近な人たちに向けられてきた言葉なんだと思うようになると、また一気に感覚が変わってきて。自分の皮膚の内側の問題として捉えるようになりましたね。

安田さんの父親は京都市伏見区の出身。そばにはかつて京都朝鮮第1初級学校があり、2009年・2010年には拡声器でヘイトスピーチを繰り返す集団による襲撃事件が何度も起こっていた。警察が来ても見ているだけで、一方的に罵詈雑言を投げつけられて立ち尽くす先生たち。その様子は、今でもネット上にアップされ、差別がエンターテインメントとして消費され続けている。

それを見た時に、父はもしかするとこういうものを私たちに見せたくなくて、子どもに経験させたくなくて、自分のルーツを語らなかったのかもしれないと思いました。語らなかったというよりも、語ることができなかったのかもしれません。

静かに生きることを強いられている人たちの存在がある。声をあげることさえ憚られ、声を塞がれてしまう人たちに対して、私たちは何ができるのか。それは安田さんにとって人生をかけて追求する大きな課題となった。

■技能実習生の見えない声を聞き続ける

日本における外国人差別の問題は根深く、まだまだ前途多難だ。それでも昔に比べれば、日本における外国人の存在は、はるかに身近になってきていると安田さんは話す。コンビニでも飲食店でも多くの留学生や外国人が働いていて、少なくともコロナ前までは、新宿区では新成人の半分近くが外国ルーツの人たちだった。

自分たちとは異質な遠い存在ではなくて、もっと身近な私たちの隣人として捉えられる人も増えてるんじゃないかなと思います。特に子どもたちにしてみれば、クラスには外国ルーツの子がいて、コンビニやお店などの日常の風景の中でも外国ルーツの人たちを頻繁に見かける。生活の一部としてイメージできるから、自分ごと化しやすいんじゃないかなと思いますね。

しかし、コンビニや飲食店で見かけるのは、日本にいる外国人のほんの一部。地方で農業や漁業に従事する人もいれば、人目につかない工場で働いている人も数多くいる。

日本で働いて技術を学ぶことを「建前」にした「技能実習制度」では、その多くが多額の借金を負わされて来日し、過酷な労働条件で働くことを強いられている。技能実習生を奴隷のように扱う制度の廃止を求めて、署名活動も行われている。そんな見えづらい環境に置かれた人たちの問題を可視化するために、安田さんは技能実習生の問題や、入管に長期収容されている難民の問題なども取材し続けた。

■強制送還は命の問題。難民を切り捨てる入管法改悪

世界では、少数民族への迫害や紛争による命の危険から逃れるため、8900万以上の多くの人が難民として生きることを強いられている。しかし、2021年の日本では、2400人以上が難民認定申請をしたにも関わらず、難民認定率はわずか0.7%だった。(イギリス:63.4%、カナダ:62.1%、アメリカ:32.2%)

そして、難民申請中の人や在留資格を失った多くの人が、不当に入国管理局に収容され、まるで人権がないかのような扱いを受けている。さらに政府は2021年春、難民申請をしている外国人でも強制的に母国に送還することや、退去命令に従わない人に罰則を設けるなどの内容が盛り込まれた「出入国管理及び難民認定法」の政府案を通そうとした。

当時の菅政権は、内閣支持率が30%台と低迷し続けている時だった。にも関わらず、なぜこのような非人道的な法案を強硬的に通そうとしたのか。入管法に詳しい弁護士は、安田さんにこう話した。

政府はわかってるからだと思います。脆弱な立場に置かれている外国人は、こういうめちゃくちゃな法案で殴ったとしても、彼らは殴り返してこないって。

■大学生たちが大活躍。FAXの送り方をインスタでシェア

しかし、蓋を開けてみると、難民当事者らはリスクを背負いながらも路上で声をあげた。長年彼らをサポートしてきた支援会の人たちもシットイン(座り込み)を企画し、国会前では大規模なデモや「入管法改悪に反対する緊急アクション」が行われた。

「初めてシットインに来ました」という大学生や高校生たちも続々と参加した。政府案が今にも通されてしまうかもしれないという危機的な状況の中、ふと目にした新聞記事で、「検察庁法改正案の時と比べて、抗議のFAXが少ないから大丈夫」と自民党関係者がコメントしていた。すると大学生たちは、「FAXというものはどうやらコンビニから送れるらしい」と、FAXの送り方をイラストにまとめ、SNSで一気に拡散していった。

2021年の国会での採決は見送りへ。事実上の廃案になった。

FAXという「オールド」なツールで声を届けるために、SNSという「ニュー」なツールを使うという発想に、彼らの底力を感じました。この法案は絶対通っちゃうって言われてましたからね。それを覆せたのは本当にすごいと思います。その時1人の高校生が、「私には声がある」って言ってたのが印象的でした。声をあげて必ずしも全てがうまくいくわけではないけど、「声をあげるのは無駄じゃないんだ」っていう感覚を持ってもらえた気がして嬉しかったですね。

■ウィシュマさんの事件から広がる支援の輪

なぜこれまで社会に関心を持ってもらうことが難しかった入管法の問題に、ここまで多くの人が抗議の意思を示したのか。それはウィシュマ・サンダマリさんが名古屋入管で亡くなった事件が直前に起きたことが大きかったと、安田さんは悲しそうな表情を浮かべる。

収容中に極度の飢餓状態に陥ったとされるウィシュマさんは、適切な治療も措置も受けることもできずに2021年3月に亡くなった。遺族が真相の究明を求めるも、入管は事実をうやむやにした報告書を出すのみで、監視カメラ映像の開示も頑なに拒否した。2021年7月、「ウィシュマさん死亡事件の真相究明を求める 学生・市民の会」が立ち上がり、真相究明のためのビデオ開示や再発防止の徹底を求める署名活動を開始。その大学生メンバーの1人の言葉が、安田さんの胸にぐさりと刺さった。

私は2つの怒りを感じています。1つはこんな風にウィシュマさんや多くの人に差別行為をしてきた入管や日本政府に対して。もう1つはこの問題を知らずに、無関心で生きてきた自分に対する怒りです。

入管の問題は密室で起こっていて、彼らがどんなに叫んでも、その声はなかなか伝わらない。だからこそ、彼らの声をできるだけ拾いあげ、世の中に伝えていくという役割が重要になる。そして、スポットライトが当たりづらかった上に長らく状況が変わってこなかった問題に、新しいうねりが加わったことに、安田さんはかすかな希望を感じた。

誰かが亡くならないと変わらないのかというもどかしさはありますけど、「同じことが繰り返されてはならない」と、多くの人が問題意識を持つようになったとも思います。そして、若い人も含めて多様な人たちがアクションを起こしてくれた。「知れば変われるんだ」と感じられたし、その人たちの熱量からは希望を見せてもらった気がします。

■批判は私たちの意思表示。より良い社会をつくるために

新型コロナウイルスによるパンデミックが起こってからもうすぐ3年。世界中でデジタルアクティビズムが急速に発達した中で、日本でも数多くのムーブメントが起こった。安倍元首相の国葬中止を求めるオンライン署名は、2022年で最も多くの賛同を集め、メディアによる各世論調査でも過半数以上の国民が反対の意志を示した。

あれだけやってもオリンピックは開催されたし、国葬も止まらなかったし、選挙の結果もみんなそれぞれ思うところがあると思うんですけど。批判の声が上がらなければ、オリンピックや国葬実施に関する検証は、今以上になされなかったと思うんです。

批判をすることはネガティブに捉えられがちだが、それは見方を変えると、「ここにまだ置き去りにされている問題がありますよ」と、政治家や決定権を持っている人に呼びかけることだと安田さんは指摘する。

批判するということは、社会に対して「本当にそれでいいんですか?」って問いかけること。より良い社会をつくるためには必要不可欠な声なんですよね。民主主義って本当に手間がかかるし、なかなか進まなくて無力感を感じることもいっぱいあるんですけど。私たちのそういう意思表示が社会を作っていくんだって、実感できる場面も確かにあったと思うので、それは今後の糧にしていきたいですね。

■「声をあげた人を孤独にしない」デジタルアクティビズム

問題の当事者として声をあげることは、矢面に立つことによって、誹謗中傷を受けるなどのリスクを背負うことにもなりえる。だからこそ、「声をあげた人を孤独にしない」「その人だけに背負わせない」ことが大切で、安田さんはそこにデジタルアクティビズムの大きな可能性を感じるという。

「#MeToo」などは特にそうだと思いますが、ずっと自分1人で悩んでいたところに、同じ悩みを抱えていた人が実はこんなにたくさんいたんだって知れると、それだけで救いにも励みにもなりますよね。SNSのおかげでそういう人ともぐんと繋がりやすくなった。そこにはネットならではの、とても大きな可能性が秘められていると思います。

安田さんは現在、自分自身とその家族に向けられたヘイトコメントに対する裁判が進行中だ。単にヘイトコメントを書き込んだ相手に対してだけではなく、包括的に差別を禁止する法律がないという根本的な問題を社会に問おうとする中で、差別が差別と認められるためにこんなに労力がかかるのかということを実感しているという。

裁判は本当に労力がかかるし、お金もかかるし、時間もかかる。自分が裁判を起こしたところで、なかなか動かすことはできないし、心がえぐられるようなこともたくさんある中で、何気ないコメントにどれだけ支えられたか。その言葉ひとつで「明日も生きてみよう」って思える。いろんな方からの応援の声には、それくらい助けられていると思います。

***

「声をあげた人を孤独にしない」。

何気ないメッセージでも、SNSの“いいね”ひとつでも、「あなたを応援してるよ」「頑張っているあなたを見ているよ」「私も自分ごととして考えているよ」という意思表示になる。それはきっと私たちみんなが少しずつ力になれることだ。

名前も顔も知らない人たちの言葉が、心をえぐることもあれば、心の支えになることもある。でも、誰かの力になろうとする温かい言葉の力が、ずーっと勝ると私は思ってます。だから、Change.orgのプラットフォームでも、そういう声がたくさん集まって、力になっていく場として、続けてもらえたらいいなと思いますね。

<撮影 :宮本 七生>

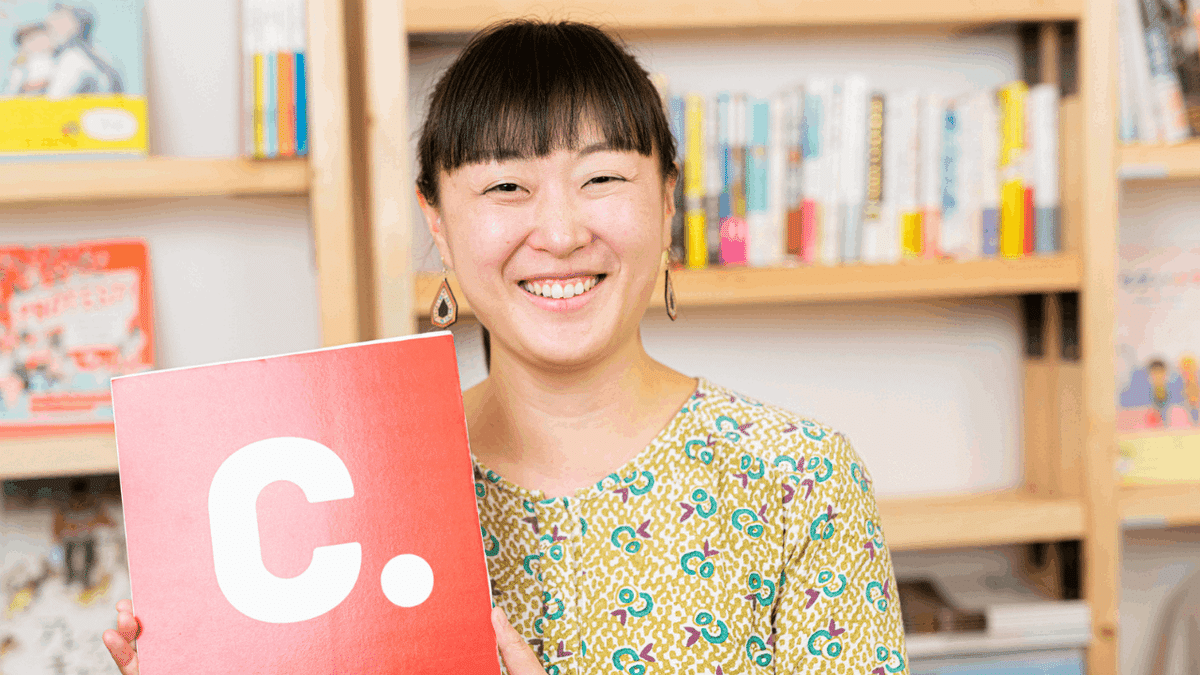

【Change.org 10周年スペシャル企画】

2022年7月、Change.org Japanは開設10周年を迎えました!🎉

今回は特別インタビュー企画として、Change.orgの活動やオンライン署名に縁のある方と一緒に、この10年を振り返ります。10年で社会はどう変わってきたのか、なかなか変わらない問題を変えるにはどうしたらいいのか、社会を変えるために私たちに何ができるのか……。これからもデジタルアクティビズムを駆使して、社会をより良く変えていくために。みんなで一緒に声をあげ続けていくための、ヒントがいっぱい詰まったインタビューです。

ぜひゆっくりお楽しみください。🍵

その他の記事はこちらから👇

▶️ せやろがいおじさんにインタビュー!

社会を変えるアクションに貴賎なし。せやろがいおじさんが「お〜い」と沖縄からふんどしで叫び続ける理由

▶️ サイボウズ社長・青野慶久さんにインタビュー!

敗訴したら世論が動いた。サイボウズの青野慶久社長が選択的夫婦別姓を「勝ちゲーム」だと確信する理由