『未来を実装する』で、社会を開発する(後編)

こちらは、以下noteのつづきです。

「日本で社会実装なんて、できない」と立ち止まってしまわないよう、実装に向けた道筋をひとつひとつ丁寧に示してくれます。(『実装』という言葉は馴染みがないので、タイトルに『社会を開発する』と書きましたが、社会開発という言葉も伝わりにくいかもですね。。)

目的でもゴールでもなく、インパクト

企業の新規事業は「新しい製品をつくる」や「顧客の課題を解決する」といった目的やゴールを掲げて、新たな取組をスタートしますが、社会実装はそうではありません。だいじなのは『インパクト』です。

『インパクト』とは社会の長期的で広範な変化のこと。従来のように自社や顧客という特定の組織の短期的なメリット獲得を目指すのではなく、社会を主語にすることで多くの人や組織が関係者として理想を共有するところが出発点になります。

「このままではダメ。なんとかしなければ」という不満を抱き、「こんな社会にしていくべき」という理想の社会像(ビジョン)を掲げ、「まずはここから手を付けていこう」という最初の一歩を踏み出す。変革のエネルギーが、「でも変化するのは怖い」という抵抗を上回れるかどうか。

ともに社会を変えていく仲間を応援を増やすために、インパクトを実現するまでの道筋を示し、伝えるためのツールが『ロジックモデル』。経済産業省などの政府内でも予算要求のためにロジックモデルを作成することが義務づけられたため、調べるとたくさん出てきます。

インパクトはすぐには実現できません。だからこそ「自分たちの活動は、理想となる社会の実現に繋がっている」と感じるための道筋が必要で、それを共有したメンバーとなら実現に向けた活動を継続できるのでしょう。社会起業家を輩出するボーダレス・ジャパンの田口さんも「事業が成功するかどうかは、続けるかどうかにかかっている」とおっしゃってました。

変わることは、いいことばかりじゃないから

理想を掲げ、社会を変えることに邁進しようとしても、「いままで通りにやらないと、危ないんじゃないか?」という不安感を抱く人が表れます。

いわゆる『リスク』にも「どのくらいの確率で起こるか」が分かるものとわからないものがあり、「そもそもどんなことが起こるか」すら知り得ないものもあります。そうした不確実がもたらず漠然とした不安感をどう取り扱うか、も社会実装の1つのハードルになります。

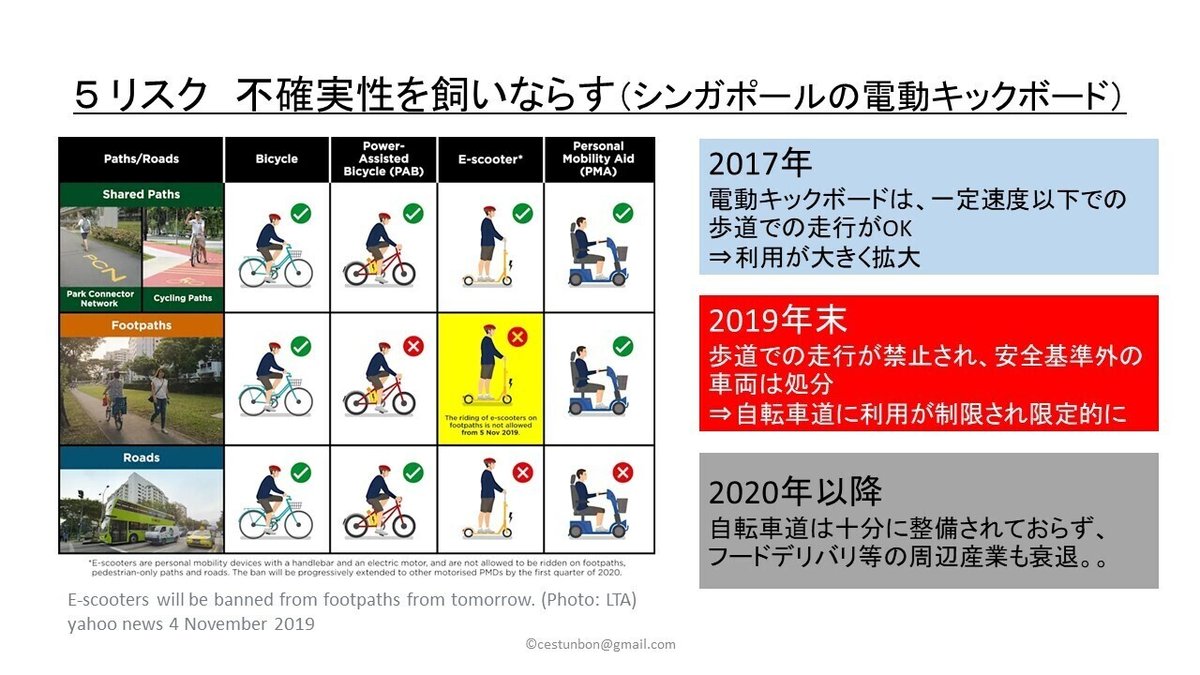

シンガポールの電動キックボードの社会実装は、うまくリスクをコントロールできなかった事例として紹介されています。歩道での走行を認めたため、一時は広く利用が進んだものの、事故の多発等が重なり、自転車道での利用に制限されてしまっため、周辺産業まで縮小する事態になりました。

こうした事例を目にすると「新しいことは、なるべくやらないに限る」という層がますます増えかねません。一方「他国の成功事例なら安心だ」というわけでもありません。国や地域によって制度や歴史や国民性がどのように違うのか、丁寧に腰を据えて向き合い続ける姿勢をもち、許容できないリスクの発生をなくす誠実さが、人と社会を相手にする上で大前提なのでしょう。

多くの人を誘導するからこそ、ともなう責任

テクノロジーが社会に実装されると、それに関わる人と組織は、しらずしらずに行動を制限され、評価され、誘導されるようになります。

Googleでは「Don't be evil(邪悪になってはいけない)」という言葉を自社の社員の規範にしています。Google Mapなどのサービスを通じて人々の行動に大きな影響を与えるテクノロジーをつくっている、ということを社員全員が自覚し、適切な倫理意識をもつことが大事だと気づいているからです。

サービスの価格を需要と供給のバランスに応じて変動させ、人々を金銭的に動機づけすることもできれば、だいじにしたい価値観をサービスを通じて広めることで社会規範を変えていくことも出来ます。

国は「法律をつくる」「政策を実行する」「人を裁く」という機能を分けましたが、テクノロジーにはその全てを自社や関係組織で担うことができるという影響力の大きさと、その責任が問われているということでしょうか。

さいごは、やっぱり人

テクノロジーが人に社会に影響を与えられるようになっても、さいごは一人ひとりの関係者が理解し、共感し、納得することが必要になります。

CODE for SAPPOROの『さっぽろ保育園マップ』は、納得の輪が大きくなり、よりよいサービスづくりを通じてよりよい社会に繋がった好例でした。

プロトタイプをつくり、なくてはならない価値からひとつひとつ付け足していき、それを目にした自治体の担当者の協力を得て、ひいては全国の自治体へと活動の輪が広がっていく。

SNSの「いいね!」ボタンの指を動かすところに留まらず、経験のある人に汗をかいて手や足を動かしてもらったり、いままで公開していなかった情報を公開してもらえるように説得したり。そうした行動の積み重ねを誘発していくためには、社会実装を目指す本人たちがどれだけ真摯に言葉と行動を積み重ねるか、にかかっているのでしょう。

本書には一層詳しく「なにを、どのようにすればいいのか?」を示してあり、『規制の変更』や『業界団体』等の社会実装のツールセットが記されてあります。(「これはツールといっていいのか?」と思うような内容ですが、あえて本書では道具の1つと位置づけています)

先人の事例も、そこから導かれる教訓も。すぐに使えそうなツールも、知っておくべき情報も。いずれもそれだけでは機能を発揮できませんが、それらがそこにあることを知ることで「社会をよりよくするために、どのように歩みを進めるか」のための勇気や自信につながるのなら、日本での社会実装の初期装備としては十分なのだろうと思います。

みなさんが所属する組織を、周囲の人をつついてみたり、そっと背中を押すことの一助になれたら本望です。よかったらnoteの画像をつくったパワーポイントもご活用下さい!でわでわ