日本各地の職人の「手技」を纏うレザーブランド

江戸、明治と皮革産業が発展してきた「革の街」台東区 、浅草にて

天然皮革卸事業を営む創業80年を越える株式会社久保柳商店さんをご紹介。

常時200種1,000色、約13,000枚という在庫を誇り、革を知り尽くした現場ビトが、革の新たな可能性を求めて立ち上げたレザーブランド。

天然染料を用いた日本の伝統的な染色技法をはじめ、異素材との組み合わせなど

各地の職人の手技と、久保柳商店による長年の経験を活かした厳選された革が融合。

鹿児島県に属する奄美が世界に誇る伝統産業「本場大島紬」の染色法で、

1300年の歴史があります。島に自生するテーチ木(学名:車輪梅)のチップを煮込み自然発酵させて作る染料と鉄分が多く粒子が細かく丸い奄美でも特定の地域に限られる泥により「黒褐色」に染められる革が「泥染めレザー」

奄美大島と泥染

手付かずの大自然が残る鹿児島県/ 奄美大島。

泥染は、沖縄本島からほど近いこの島で古くから行われてきました。

全ての工程が島内で職人の手により行われる泥染は、

島にとって重要な産業の1つとなっています。

潮風と肥沃な土壌から育ったタンニンの赤

泥染めは、島に自生するテーチ木(車輪梅)を使って染めていく草木染めがベースになっています。奄美大島で採取されるテーチ木は、強い潮風や肥沃(ひよく)な土壌の影響で濃度の高いタンニン酸を含んでいることから非常に染色に適しています。

テーチ木をチップ状に細かく粉砕

島に自生するテーチ木を粉砕器を使って細かくチップ状にします。採取したテーチ木が乾燥する前にチップ状にし次の工程に入ることが重要です。

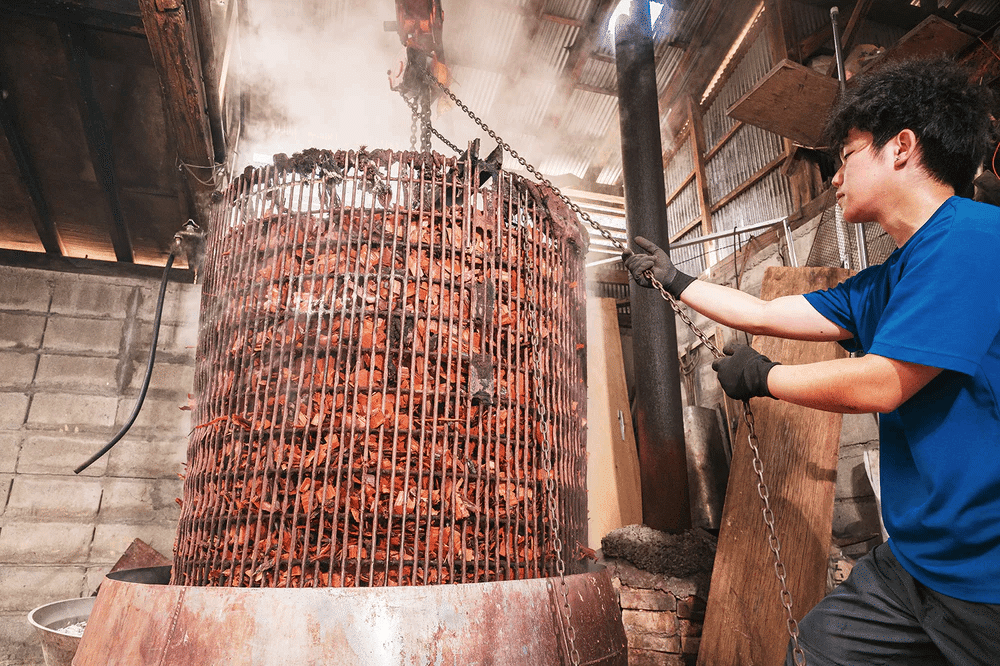

チップを煮出す

約600kgのチップ状のテーチ木を大釡に入れて、16時間以上かけて煮出します。沸騰が始まると工房内には煙とともに少し甘みのある独特な香りが漂います。

※燃料は前回炊き終えたチップを乾燥させ薪代わりに。

繰り返し煮る

煮出したテーチ木のチップを釡から手動で引き上げます。

その後、水を足して再度煮ます。

数日間かけて発酵・酸化させる

煮出して抽出したテーチ木のエキスは、数日間寝かせて酸化させることで徐々に赤みを増していき、火入れから発酵、酸化まで1週間ほどかけて染料が完成します。

染料は粘り気のあるとろみを帯び、独特な香りがします。

絞りの模様を作る

泥染めをする革を好みの柄に染まるように、一点一点手作業で縛っていきます。職人の長年の積み重ねによって、ヒダを摘まんだり、折り込んだり、縛ったりと、染めの柄によってそれぞれ絞り方法を変えます。

石灰水で染料の濃度を上げる

染色の濃度を上げるために石灰水(アルカリ)を用い、

テーチ木の染料であるタンニンを中和させて染めていきます。

石灰水がテーチ木のタンニンを結合させる接着剤の役割を担っています。

揉み込み染める

素手でしっかりと揉み込み染色していきます。手を前後に動かし揉みこみ、染液を泡立てながら空気に触れさせて、揉みこんでは絞り、また揉みこむ。そして、染料を半分捨てては新しい染料を半分足すことで色の濃度を上げます。

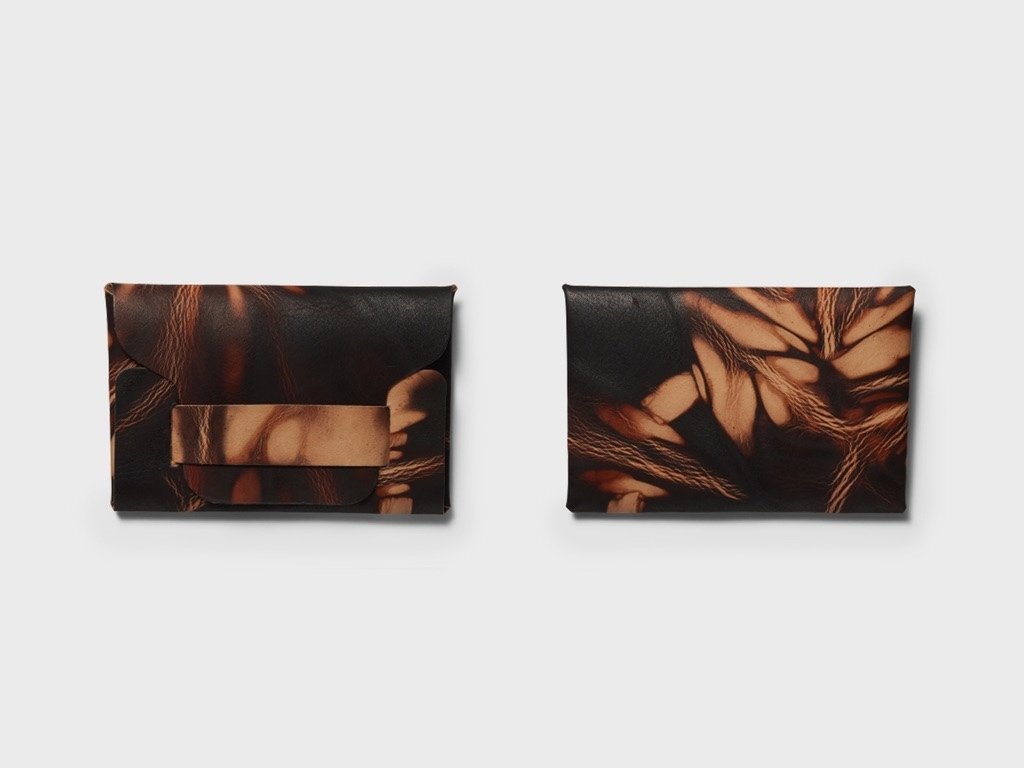

赤土で深まる奄美大島の色

泥染めで用いる奄美大島の泥は粒子が細かく、丸く、自然界にある鉄分が豊富などの特徴があります。そして、自然界に存在する鉄分が豊富な赤土の土壌の為、たっぷり染められたタンニンと反応し 茶褐色から黒褐色へと変化していきます。この鉄媒染こそが、奄美特定の色を表現します。

水田のようなところの地面を掘ってくぼみ状にし、周辺にある泥をたし入れ、鉄分の濃度を高めます。粒子が細かいのは微生物の作用によるもので、染めに使用する田は切り立った山裾にあり、山からミネラルを多く含む水が流れ込むことで、微生物の餌となり、活発に活動します。

泥を足で攪拌(かくはん)して揉み込む

こもりの下にたまった泥を足で攪拌(かくはん)して、テーチ木で染めた革を揉みこむと、鉄分がテーチ木のタンニンと結合し、非常に深みのある褐色に染まっていきます。この一連の流れ(テーチ木で染める→泥で染める)の作業を染め具合によって何度も繰り返します。

川で洗い流す

洗い場となっている川。

泥で染色した革は、きれいな川の上流で洗い流します。泥の細かい微粒子は川の流水でないとなかなか洗いきれません。ゆったりとした流れの中で、丁寧に丹精込めて洗い流していきます。

乾燥させる

川で洗った革は、奄美大島の大自然に囲まれた場所で清々しい自然の風に当てて乾燥させます。乾燥するとやっとte sahoの「奄美大島泥染」が完成します。

肥後 純一さん

昭和の40年ごろに有屋の泥染め工場で見習いとして泥染めに触れる。本場奄美大島紬のコンテストにて、染め部門で数々の受賞を受ける。

泥染めのパイオニア。

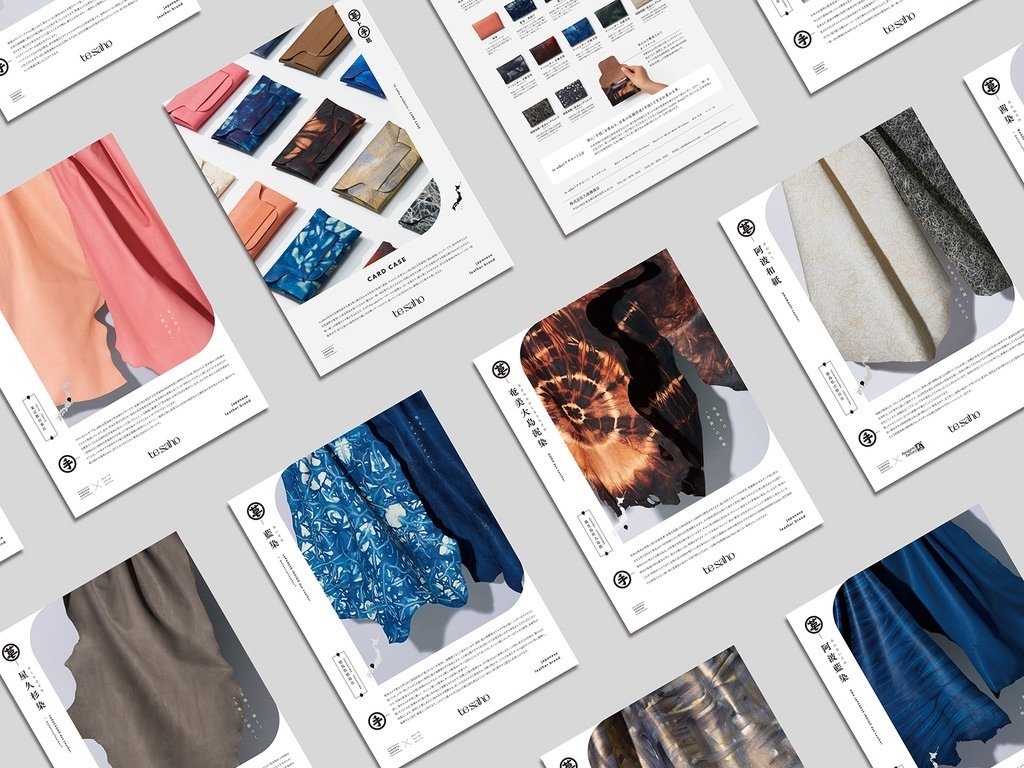

線絞り

革に均等(同じ幅)でヒダを寄せたり、ジャバラに折り込んだ後に、ゴムや紐などを巻き付けて染めることにより蛇腹線模様を表現。

斑絞り

職人による巧みな縛りの技術で雲が乱れ合うようなムラ模様を表現。まばらな濃淡の色合いが美しさを醸し出します

円絞り

革に均等(同じ幅)でヒダを摘み寄せたり、ジャバラに折り込んだ後に、ゴムや紐などを巻き付けて染めることにより輪郭模様を表現。

じっくり見たい方はこちらも。

と、見ていて気づいた方もいるかもですが、

工芸の現場は継ぎ手がそだっていないので大変な状況であることは変わりません。力のいる作業を高齢の職人たちで支えているのも実情。

一方で革産業も関税枠が撤廃されたことで、イタリア製の同じ革を誰もが輸入できるのですから、低コスト、短納期、少量販売、、、海外からの輸入革を扱う問屋さんたちは戦っていかないといけない。そして同業者間でのしのぎの削り合いになっている。各社皆さんが独自性をと考えているさなかに出会った久保柳商店さん。

問屋さんとしての仕事のあり方を見直して、「革素材の編集者」という視点で彼らを再興していけないかと、東京での開発ゼミでご一緒させていただき、日本の手仕事と革産業を交配していく流れを作らせていただきました。

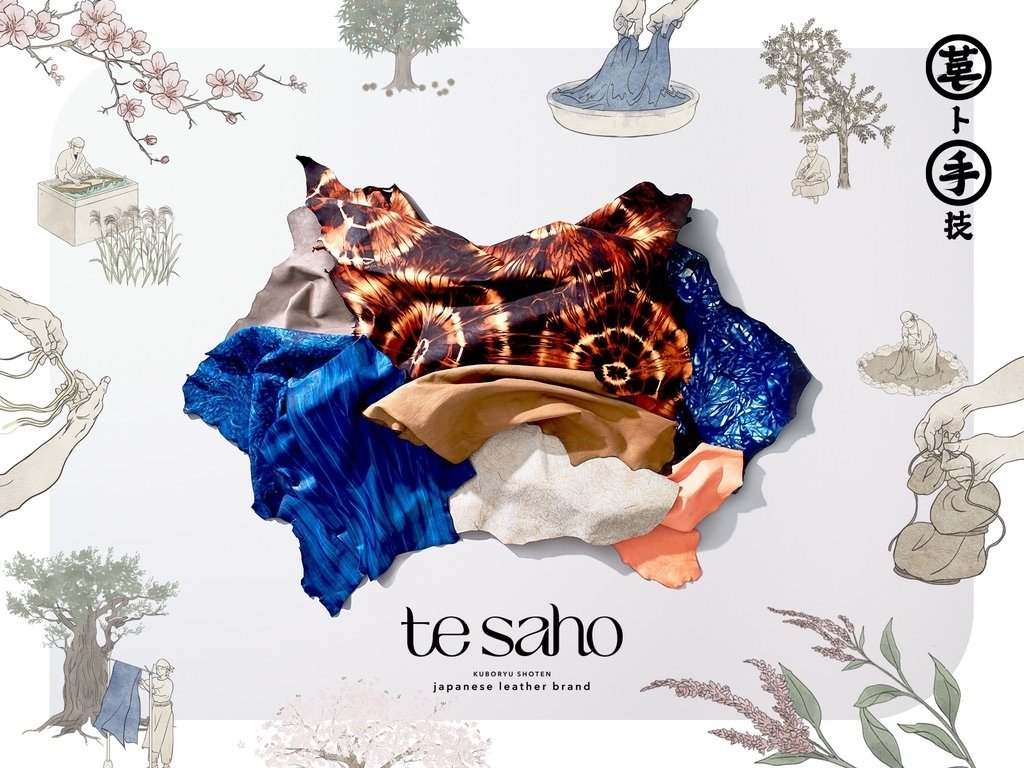

te saho(テサホー)

te saho(テサホー)とは

「革に「手技」を重ねる。日本の伝統作法(手法)で生まれ変わる革。」

日本各地の伝統的な染色技法をはじめ、手作業による絞り染めや和紙など、多くの手法や異素材を掛け合わせて創る和風革や職人による機械を使用しないハンドペイントのアートレザー等を起用。 まさに、一期一会の色であり、無二の個性であり、「侘び寂び」など日本らしさを伝えていきます。

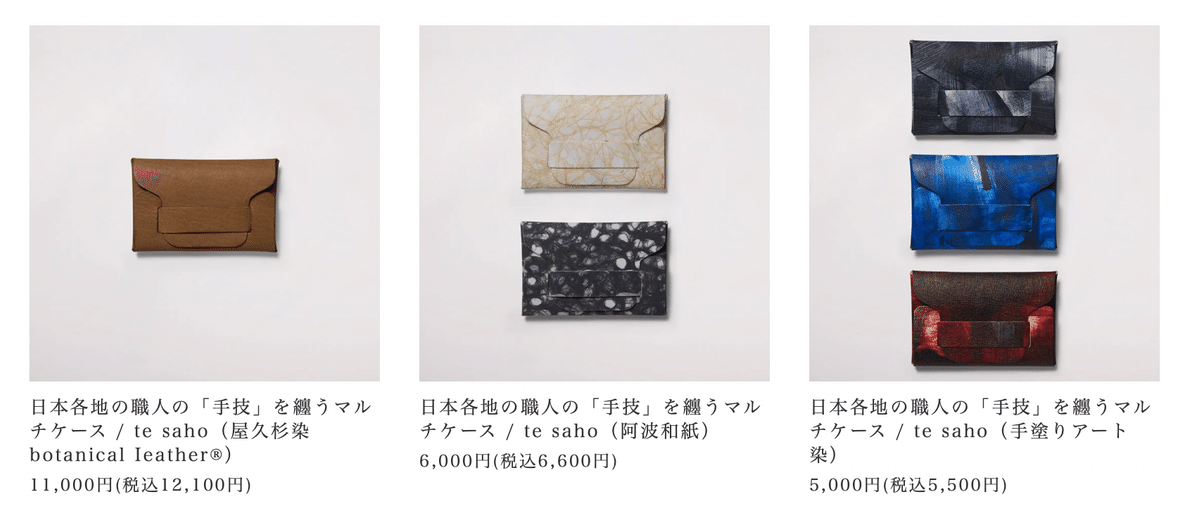

革素材を使ってくれる会社やメーカーへの営業のために、小さく販売しやすい単位でも小さい単位で生産できる物も必要だと考え、社内の機械設備で製造可能で、複雑な縫製をしない、できるだけ素材を見せられるように、デザインした革小物。

他の種類はこちらに。

手仕事の革なので何かと時間がかかってまして、すぐ品切れするかもしれませんが、随時追加しますので・・・(近々バージョンアップしますので価格が少し上がるかもです)

ただですね、、、、こういう企画を進めていく中で素材に触れ、現地で頑張ってらっしゃる現場の職人さんたちの技や話に触れることで(一緒に酒も飲んだりすると)ここまでの作品性の高い素晴らしい素材をわざわざ切って売るのもなんとなく勿体ないなーと(笑)

牛だって個体差があるわけです。同じ染も技術でも成分も違うので個体差が出ます。1頭分を鞣して、染めて、そのまま一枚で販売もしたくなってます。そのほうが鞣しの現場も、染めの現場も、技術を強く、そして高く評価してもらえるのではないかと。(牛にとっても)

次は1枚でどう売るのか考えていきたいと思ってます。

日本の革の挑戦を伝統工芸と一緒に。

よかったら、こちらもフォローしてくださると嬉しいです。

https://twitter.com/cementblue