個人的にここが好き!ドヴォジャーク♪チェロ協奏曲

今回はドヴォジャークの晩年に作曲された最高傑作、チェロ協奏曲(作品104)についてご紹介します。

○ドヴォジャークの呼び方

ドヴォルザークはいろんな呼び方の説があり、

チェコ語でAntonín Leopold Dvořák

日本語訳だと、ドボルザーク→ドヴォルザーク、ドヴォルジャーク→ドヴォ(ル)ジャーク、と色んな訳があり、それでも現地の言い方には合っていないそう。

○ドヴォジャークとクラッシック音楽の時代背景

ドヴォジャークを語る上で外せないのが、時代背景です。

生没年は1841-1904年で、後期ロマン派の中でも「国民学派」と呼ばれる時代です。

○国民学派(ナショナリズム音楽)とは

国民学派とは、19世紀の中ごろから後半にかけて、各国の作曲家が自国の民族音楽や民俗的な要素を取り入れた音楽を作る運動で、ドヴォジャークもその代表的な存在の一人です。

ドヴォジャークの音楽には、特にチェコ民族音楽の影響が色濃く表れています。彼は、民謡の旋律やリズムを取り入れたり、チェコの伝統的な舞曲(フリアントやスラヴ舞曲など)を取り入れたりすることで、彼の作品に独自の「チェコ的」な響きを与えました。

ほかにもチャイコフスキー「バレエ《白鳥の湖》」やスメタナ「連作交響詩《我が祖国》」、バルトーク「《ルーマニア民族舞曲》」、リムスキー=コルサコフ「《シェヘラザード》」がこの時代の作曲家になります。

○ドヴォジャークの生い立ち

ドヴォジャークは簡単に言うと、肉屋の息子で鉄オタで音楽の才能が凄かった人です。

ドヴォルザークの少年期は、家は肉屋と宿屋を営んでいました。息子アントニンは少年時代にヴァイオリンを弾いていました。(のちに主にヴィオラを弾くようになった)

独奏の他に、村の楽団で合奏をしていたため、室内楽や菅弦楽合奏の響きが身についていたことで、のちに室内楽・交響曲・カンタータなどの作品で地位を確立していきます。

お父さんとしては肉屋を継がせたかったみたいですが、職業学校のリーマン校長やトランペットが得意な叔父から音楽の才能を買われて説得をし、晴れてプラハで音楽を学びます。

彼の努力家の面と、周りの環境が晩年のキャリアに影響したんでしょうね。

○交響曲の作曲時期と滞在国

1. 交響曲第1番 ~ 第6番

滞在国: チェコ(当時のボヘミア、オーストリア=ハンガリー帝国)

ドヴォジャークはチェコ(現在のチェコ共和国)でこれらの交響曲を作曲し、発表しました。

この時期は彼のキャリア初期から中期にかけてで、プラハを拠点としていました。

2. 交響曲第7番

滞在国: チェコ(オーストリア=ハンガリー帝国)

第7番はロンドンで初演されましたが、作曲はチェコで行われました。

3. 交響曲第8番

滞在国: チェコ(オーストリア=ハンガリー帝国)

第8番は、チェコの自然や民族音楽に大きく影響を受けて作曲されました。

4. 交響曲第9番《新世界より》

滞在国: アメリカ合衆国 この交響曲は、ドヴォジャークがニューヨークでナショナル音楽院の院長を務めていた1892年から1895年の間に作曲されました。この時期、彼はアメリカの音楽、特に黒人霊歌やネイティブ・アメリカンの音楽に触発されました。

特に1880年の交響曲第6番の頃から国際的に評価され始めた時期で、特にチェコの民族音楽を取り入れた作風が喜ばれていました。プラハの音楽界でも地位を確立しつつありました。

○ベートーヴェンとブラームスとドヴォジャークの関係性

・生没年

ベートーヴェン:1770-1827年

ブラームス:1833-1904年

ドヴォジャーク:1841-1904年

ベートーヴェンとブラームスは直接的には関係ないのですが、ブラームスは、ベートーヴェンを深く尊敬していて、ブラームスは若い頃から「ベートーヴェンの後継者」と見られており、この期待に対するプレッシャーから、交響曲第1番を完成させるのに20年以上かかったと言われています。

ブラームスとドヴォジャークの関係は、直接的で師弟関係のようなものでした。

○それぞれの交響曲の作曲スタイル

・ベートーヴェン

モーツァルトまでの時代がお抱え音楽家(宮廷音楽家)から、現代でいうところのフリーランス音楽家としての地位を確立した第一人者です。

そして、絶対音楽から表題音楽、そして合唱を取り入れるスタイルと、革新的な音楽づくりをしてきました。

・ブラームス

そんなベートーヴェンを尊敬して、「表現の深さ」と「構成の緻密さ」を持ち込んで完成させたのが、交響曲第1番です。

しかし、ベートーヴェンの革新的な交響曲づくりとは裏腹に、ブラームスは4曲ある交響曲全てが絶対音楽と、新たなチャレンジがあまりできない状態でいました。(かなりのプレッシャーだったのではないかと)

・ドヴォジャーク

ベートーヴェンは「ドイツの作曲家」でありながら、音楽を普遍的な表現の域に引き上げました。ドヴォジャークも「チェコ民族音楽」を基盤としながら、普遍的な魅力を持つ音楽を作り上げています。

ブラームスは内省的で重厚な音楽を作る傾向がありましたが、ドヴォジャークはより明快で自然、そして喜びに満ちた音楽を得意としました。

この3人の関係性は、「古典派からロマン派、そして民族音楽の融合」という西洋音楽史の流れを象徴しています。

クラシック音楽を語る上で、作曲家の生涯と人物像とその周りの影響力については外せないので、長くなってしまいましたが、ここから曲の時代背景を追っていきます。

筆者ヨシダが個人的に好きな曲というのが、1番目はシェヘラザードで、2番目がドボ6なんですね。

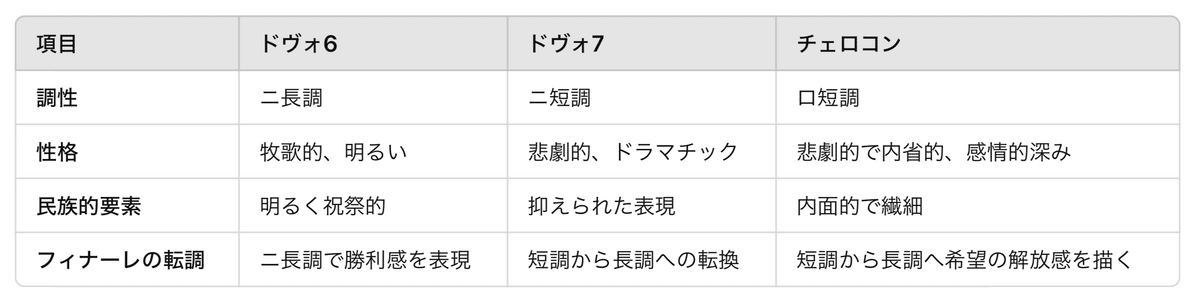

それから何番目かにドボ7が好きなわけなんですが、このドボ6とドボ7が両極端な曲で、次はそれらとチェロ協奏曲との関わりを比べたいと思います。

○交響曲第6番と第7番とチェロ協奏曲を比べる

第6交響曲 ニ長調 Op. 60

作曲年: 1880年

第7交響曲 ニ短調 Op. 70

作曲年: 1884年

チェロ協奏曲 ロ短調 Op. 104

作曲年: 1894年~1895年

チェロ協奏曲を聴いた時に、ドボ7に雰囲気似ているなと思ったら、実際には《新世界より》の後に作曲されているのですが、(新世界も雰囲気は暗めである)どちらも一貫したテーマがあり、

悲しみからの希望

交響曲に関しては故郷への気持ち(=国民学派)の要素でしたが、チェロ協奏曲は義姉テレーザへの別れの悲しみと、それを乗り越えた感情の昇華を象徴しています。

○個人的にここが好き

学生時代と違って(当時もそうかも)コントラバスパートが好きというよりか、全体を通して好きなので、総合的にいうと、まずチェロのソロの技巧的な、技術の高さに圧倒される作品だと感じています。

また、チェロのソロだけではなく、ドヴォジャークの特徴で、メロディのメッセージ性が高いことと、必ずどこかのパートとの絡みがあること。

それはチャイコフスキーでも思ったことでもあり、確か交響曲8番を初めて弾いた大学の時に思ったことが、オケは指揮者と対話するのではなく、各楽器と対話することを認識させられた曲であるくらい、絡みがわかりやすく出ているので、弾く方も聴く方もわかりやすいと思います。

1~56

冒頭はドヴォジャークらしい静かなところから急に壮大になる感じが40分の演奏時間があっという間になるんじゃないかとの期待があります。

57~

と思ったらホルンのソロから急に静けさ、日常の生活感に戻ったような落ち着きを見せて、これが一楽章のテーマになるわけなのですが。

87~

ここからソロが始まります。急にスポットライトがあたったかのような。そこから流れるように曲が進行していきます。

146~

冒頭のテーマがソロによって登場しました。

ここで意識したいのがクラリネットによるヘルプとそれを支える楽器たちの存在は無視できないなと。

267~

チェロの重音半音階からのテーマがオーケストラがffで出て、(わずか4小節!)そしてすぐppという

(強弱記号:ff,f,mf,mp,p,pp)と6段階調節の上から下まですぐ切り替わるので、弾いている側は大変ですが、聴いている側はコントラストが明瞭で聞き応えがあると思います。そしてその中にボヘミアンな感じが良いんですよね。

ボヘミア王国は神聖ローマ帝国の領邦の1つであり、現在のチェコ共和国にあたり、かつては放浪的な生活を送るジプシーが多く暮らしていた

304~

ここがアメリカを感じるんですね。まるでバーンスタインのような。

アメリカのリズムやジャズ、民俗音楽と関係があるんでしょうね。

2楽章は義姉テレーザへの別れの悲しみと、追悼の要素がありますが、その後のト短調(39~)になるところが衝撃的で、初演はどんな気持ちだったんでしょうか。

95~

リズムの取り方が難しいところですが、できたらかっこいいよねという。ここは現地で合わせた時に慎重になるところです。

107~

いうまでもないですが、チェロのカデンツァはここが一番の盛り上がりです。特に重音の半音階進行だったり、フルートとの掛け合い、テンポの揺れなど魅力多数です。

3楽章は交響曲第7番や8番の4楽章のように怒涛のように進んでいく前半で、111小節目から音楽の流れが変わってきます。

285~

だんだん曲もフィナーレに近づいてきました。

ドヴォジャークの良いところ(ベートーヴェンからの系譜で「暗から明へ」今回のテーマで言うと「悲しみからの希望」)が明確になってきたなと。

347~

ここが一番のクライマックスです。ヴァイオリンソロとの掛け合いは《新世界より》の2楽章でもあったように、見どころです。

497~

最後、ドヴォジャークが譲れなかった壮大に終わること。

という感じで曲が締めくくられます。

○最後に

チェロ協奏曲を含めて、ベートーヴェンからの時代の流れや当時のチェコやアメリカの空気感、ドヴォジャークとその周りの人たちと、作曲からいろんなことが読み取れることが歴史の面白いところであり、そこを知った上で演奏や鑑賞すると、演奏に深みが出るんじゃないかなと思っております。

ドヴォジャークは特にその傾向は強く、大学時代からこうして分析をしてきましたが、今回使用したツールとして、Chat GPTに質問を投げかけてそれを基に書きました。文章書くのに3時間かかりましたが、こうやって曲に向き合える時間が懐かしく、そして新鮮だなと感じました。

また、このチェロ協奏曲はオーケストラの入団試験曲やコンクールの曲で演奏されたり、チェロ奏者にとってもオーケストラにとってもメジャーで大切な曲になります。技術的にもハイレベルで、特に歌える曲なので、ソリスト、オケ双方の音楽性が試される一曲です。(と自分にプレッシャーをかける)

今回はドヴォジャークをメインに書きましたが、ブラームスの交響曲第1番も演奏する機会があるので、また真面目に書きたいと思っています。

参考

Chat GPT

全音スコア

いいなと思ったら応援しよう!