三十一文字の慟哭

2013年3月10日

この二年間が長いと感じるのは、まったく進まない除染と遅い復興のせいであって、その反面、短いと感じるのは、あの日から時間は止まっているのに体だけは動いている感覚が続いているからか。

去年同様、宮城と岩手の二ヶ所から招かれたが、今年は時間のやり繰りができず、残念ながら辞退した。

明日で二年になる。

NHK Eテレの「福祉ネットワーク」が「ハートネットTV」と番組名を変えて存続している。

録画したものを今年も見た。

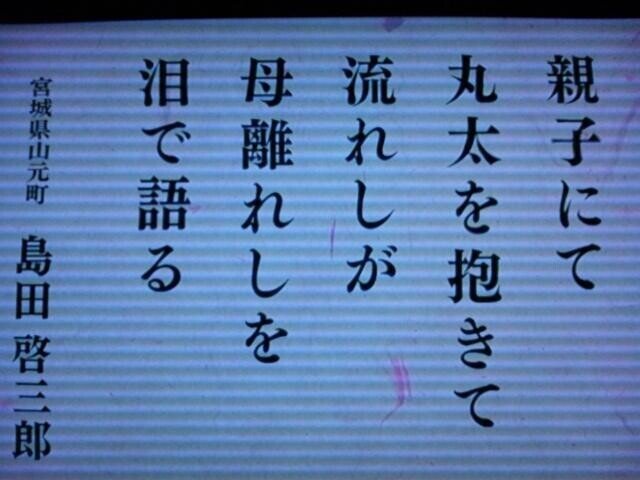

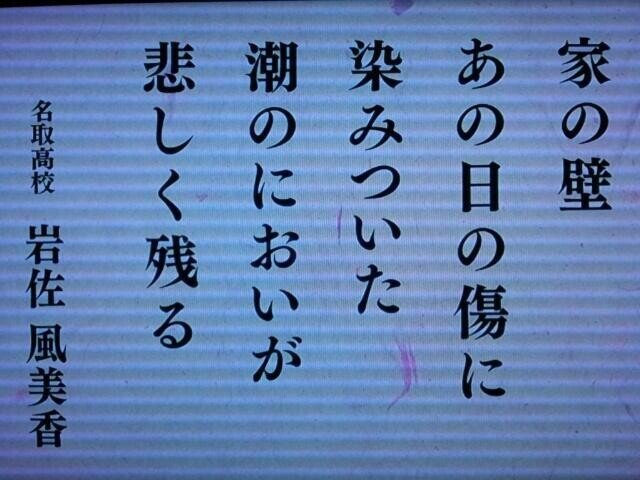

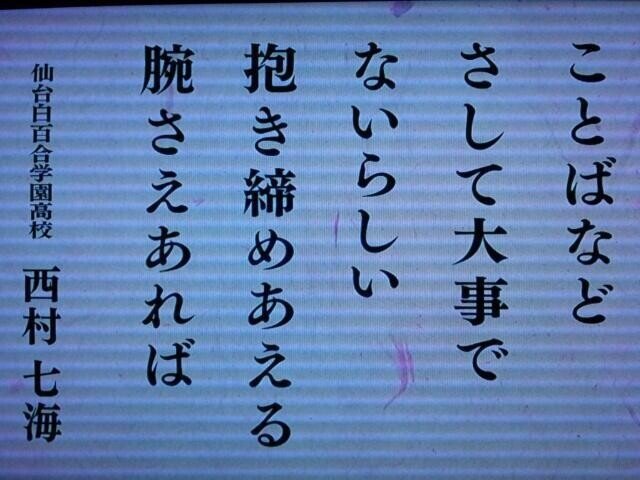

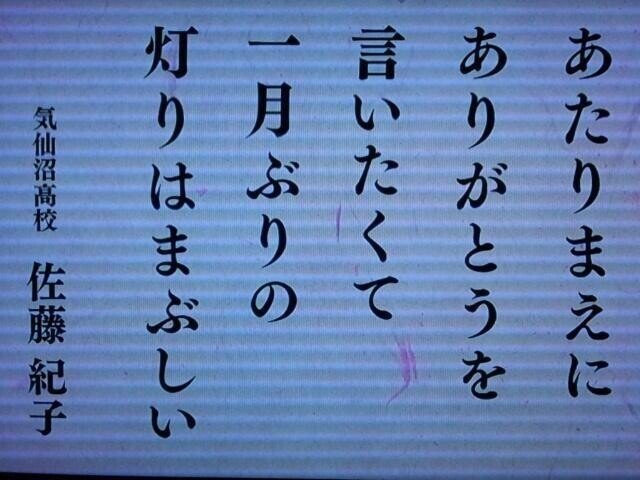

番組に寄せられた短歌は、選者の志向や嗜好なのか、去年ほどの生々しさは影をひそめた。

それだけ投稿歌が、より練られたものなのか、生への渇望の発露なのかはわからない。

わからないながら、受け手にとって安堵するような歌も採られていることに、若干の救いのような感覚もわずかに萌芽したのは事実。

この世に生まれ、生きているということは、人間同士が言葉と行為とを介してさまざまな関係や契約を結んでいるということ。

宗教的な幻想でも、自虐的な思索でもない確かな言葉の多くが、今年もまた三十一文字に綴られた。

歌は言語的表現の究極の様式であって、紀貫之は「古今集」の仮名序に、次のような表現でその本質を述べている。

やまとうたは、ひとのこころをたねとして、よろづのことの葉とぞなりける。世中にあるひと、ことわざしげきものなれば、こころにおもふことを、見るもの、きくものにつけて、いひいだせるなり。花になくうぐひす、みづにすむかはづのこゑをきけば、いきとしいけるものいづれかうたをよまざりける。ちからをもいれずして、あめつちをうごかし、めに見えぬ鬼神をもあはれとおもはせ、をとこをんなのなかをもやはらげ、たけきもののふのこころをも、なぐさむるは歌なり。

詩歌の根底に人間の心があるという、日本人にとっては常識的なものだが、この約二百年後、貫之の序を受けて、藤原俊成が「物のあはれ」に絡めて「古来風体抄」を記している。

かの古今集の序にいへるがごとく、人の心をたねとして、よろづの言の葉となりにければ、春の花をたづね、秋のもみぢをみても、歌といふものなからましかば、色も香も知る人なく、何をかはもとの心とすべき。

四季に感応して三十一文字の詩形に結晶させるのが歌の直喩であり、この形式や機能に即して、はじめて歌と認められる。

それを本居宣長が「紫文要領」の中で、たった一行で言い換えた。

哥は物のあはれをしるよりいでき、また物の哀は哥を見るよりしる事あり

さらに宣長はこうも言う。

人のみにもあらず、禽獣に至るまで、有情の物はみな其声に歌ある也

大多数の日本人が持つ有情の「あはれ」は、根源的な心の動きの次元に於いて、古代から脈々と森羅万象、天地万物と共存共生している。

ここに民族のメンタリティやアイデンティティが確固と存在する。

我々が実感する本来平等の確信は、大抵、不平等な現実を前提としている。

それは先に死にゆく人が、後に残る人に教える崇高な知恵だ。

生きていれば必ず死ぬ。

その数だけ死者が増える。

いつの世にあっても、それは変わらない。

冷徹に言えば、順送りも逆縁も変わらないということ。

真の意味での形而上学は、そんな生死の実感からはじまる。

放射能汚染は人間のみならず、自然界すべてに及んでいる。

小鳥が木の枝に巣をかける素材の枯枝や苔には、想像を越えるレベルの高線量放射能が残留している。

万物一体の感覚とは、生あるものはもちろん、無生物、無機物にも同じ原理で蔓延しているという強い透視の負の表れでもある。

歌の技巧を超越した三十一文字には、余人を寄せつけない、透徹した魂の慟哭がある。

ここで我々が知るべきことは、「絆」という言葉を免罪符にしてはいけないという戒めと、良かった時代を懐かしんでいても何も変わらない現実があるのみ。

平穏に生きるとは、なんと難しいことか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?