スタートアップのための「オンボーディング」マニュアル

はじめに

こんにちは!エンタメスタートアップ「ソラジマ」の組織開発責任者、サクライです。

今回は「スタートアップにおけるオンボーディングの理想系、マジでわからん、、」と1年間悩み続けた私の苦悩の記録です。

あれこれ試行錯誤して1年くらい経ち、ようやく「うちのオンボーディング、少しは自信を持てる形になってきたかも」と思える状況になりました。

(ちなみに、現在ソラジマは正社員で50人、業務委託メンバーを入れると100人超規模の組織です)

このタイミングで今までの取り組みを振り返り、記録としてまとめておこうと思います。

さて、スピード感が命のスタートアップにおいて、新規入社者の立ち上げはやろうと思えば無限のリソースを必要とするため「必要最低限はインストするのであとは自走してもろて・・」になりがちです。

その一方で、スタートアップには特有のカルチャーや業務プロセスが多いのも事実です。

ここを軽視しすぎると、成果までのスパンが長くなるほか、早期離脱のリスクも高まります。だからこそ、「カルチャーに共感しながら走れる土台」を整えることが成功の鍵だと考えます。

故に、私は「オンボこそ」と思っています。

新しいメンバーが組織に馴染み、最高のパフォーマンスを発揮できるかどうかは初動にかかっていると思ってまして、例えば以下のような研究も存在します。

ということで、本記事では、スタートアップにおけるオンボーディングの重要性や、具体的な作り方/進め方を解説していきます。

なお、組織ごとに理想系は異なるはずなので、あくまでn=1の事例としてお読みいただけると嬉しいです。

「新しくジョインしたメンバーがどうすれば最速で活躍してくれるか?」に日々頭を悩ませる、人事領域の皆様の参考になれば幸いです...!

なぜオンボーディングが重要なのか?

オンボーディングは”発射台”である

オンボーディングを一言で表すならば、「発射台」だと思っています。

スタートアップで活躍する人材は、成長意欲が高く、ハードワークを厭わず、そして強いビジョンを抱えていることが一般的です。

たとえばソラジマでは、『今世紀を代表するコンテンツを創るー。』というミッションに共感し、その実現を目指して直走るメンバーが集まっています。

そんなメンバーは、強いエネルギーを持ったロケットのような存在です。しかし、適切な発射台がないと、そのエネルギーを効率的に高い地点まで届けることができません。目的地まで飛ばないかもしれないし、最悪の場合墜落してしまう可能性さえあります。

そのため、オンボーディングは「発射台」として機能させるべきものだと考えています。

もちろん、自力で飛べる人材もいるかもしれません。しかし、それは稀なケースだと思います。

むしろ、発射台を用意することで、彼らが想定以上の成果を出せる環境を整える方が、組織にとってより大きな利益となるはずです。

故に、この記事は「オンボなんかなくても自走できる人材を」と言う思想はあまり加味せず、「発射台は用意したから最速で最高高度を目指してくれ・・!」と言う思想に基づいて書いています。

スタートアップならではの課題感

情報が散在している

スタートアップでは得てして情報が散財したり、複数の場所で同じ情報が管理され、片方はアップデートされていない・・みたいな状況が起きがちです。施策や業務プロセスも高速でPDCAが回るため、先週までの情報がすでに旧版、のような状況も往往にして発生します。

そのため、「初動にあたってはこれさえインストールすればOK」と言う情報群を一元管理し、常に最新版に保つ必要があります。

散らばっている情報を地図もないまま探してもらうより、初手で渡して即行動に移してもらった方が双方ハッピーだからです。

VMV/独自文化のチューニング難度

スタートアップはガラパゴス的で、独自性の高い価値観や思考で形成されていることが多いと思います。

たとえば、以下はソラジマのカルチャー(=バリュー)の一つである『No Pride』です。

この言葉を見ただけで全てを理解し、行動に移せる人は稀でしょう(自戒マシマシです)。

故に、適切な理解/実践プロセスが用意されていない限り、体現できていない側とできている側での差は一向に埋まらず、「なぜカルチャーを理解できないのか」と言う議論が空中戦になりがちです。

もちろん、これを全てオンボで解決することは難しいですが、「ここまでサポートしたので、あとはXXさんの実践を待つのみ」と言い切れるくらいまではやっておくべきだと考えています。

新しい環境に飛び込んだ直後は、目下業務のキャッチアップに追われ、チューニングやアンラーンが後回しになることがよくあります。特に、カルチャーや価値観といった抽象的なものは、業務フローのように単純にはいきません。

それらを自分なりに噛み砕き、会社の方向性にアラインさせるには、相応の時間と労力を要するものだと感じています。

故に、可能な限りショートカットできるよう武器を渡そう、と言う感じです。

課題感まとめ

先ほど発射台の例えを出しましたが、言い換えるとオンボが甘い状況とは「世界一の画家を採用できたのに筆と絵の具がない」、みたいなことかなと思います。

かつ、どんな組織でも「世界一の画家なんだから筆と絵の具くらい自分で見つけてこれるっしょ!」となりがちですし、ハイレイヤー採用ほどその傾向は高い気もします。

個人的には、世界一の画家が描く絵は早く見たいしその方が組織にとっての利益も大きいので、筆と絵の具は最初に用意すべき派です、と言うお話でした。

オンボーディングはどう作り、どうやるべきか

基本思想:オンボの3本軸

私はオンボーディングを設計するときの基本思想として、

ビジョン/ミッション/カルチャーの理解浸透

業務プロセスの理解

コミュニケーション構築

の3つを軸としています。

この3本軸が最低限担保されていれば、発射台としての機能を果たすと考えているからです。

①ビジョン/ミッション/カルチャーの理解浸透

会社におけるあらゆる活動の基軸となるため、最も投資すべき領域。

かつ、1回のインストールで解決する話ではないので、中長期的に関わりつつ及第点以上を目指していく必要がある。

②業務プロセスの理解

最速で成果を出してもらうために、可能な限り早くインストールし切りたい領域。

VMVとは違い、単発でのインストール+遂行プロセスにおけるフィードバックで解決できる領域でもあるため、リソースの比重は①にかけるべき。

③コミュニケーション構築

円滑に業務を進めるため、そして組織に早くFITして動きやすい環境を作るために必要な領域。

横軸だけではなく、経営や他部署とのコミュニケーションも必要。

他部署からも認知されて頼り頼られる状態を作りたいので、配属先のチーム以外でも積極的にコミュニケーションを取れる環境を用意したい。

4Stepの設計方法

個人的には、以下フローで作るのがおすすめです。

それぞれ、以下補足を入れつつ解説していきます。

Step1 : 理想状態の定義

オンボーディングを設計する上で非常に重要なのは、理想状態とそのタイムラインの定義だと思います。

つまり、「いつまでにどのような状態になっていて欲しいのか」です。

例えば、弊社の場合は入社後3ヶ月の試用期間が存在しているため、オンボは

少なくとも3ヶ月後までに

上記3つの軸が100点と言える状態

を理想として設計しています。

まずは理想とタイムラインを定義し、それを達成するために各種コンテンツ設計をする、という流れです。

Step2 : コンポーネント単位でのゴールイメージ設定

理想状態とタイムラインが決まったら、次に取り組むのは「それはいつ何があれば達成されるのか?」です。

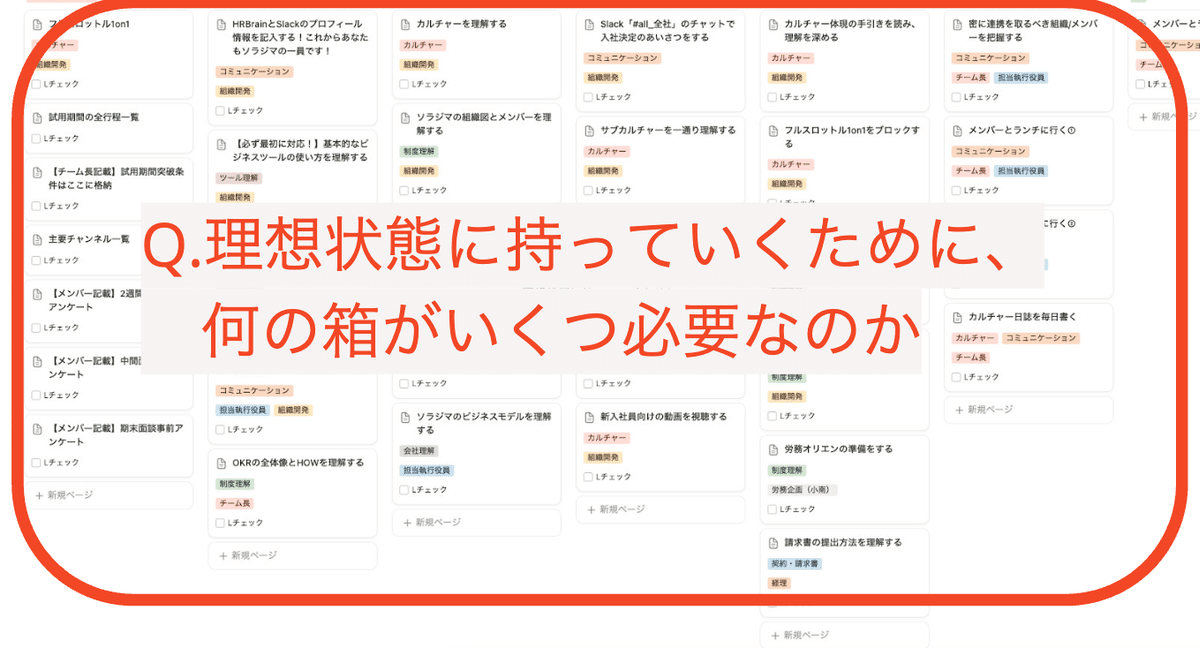

以下の画像は実際に使用しているオンボーディングパッケージの一部で、step2ではこの箱の設計を行います。

また、用意したコンポーネントごとに、それぞれ何が達成されたら良いのかも合わせて設定します。

オンボは設計次第で「淡々とこなすタスク」になってしまいがちなので、このコンポーネントを行う上で意識してほしい問いを明確にするイメージです。

▼ゴールの明示

ちなみにカルチャー理解=リソースをかけるべき領域なので1on1の導線を用意している

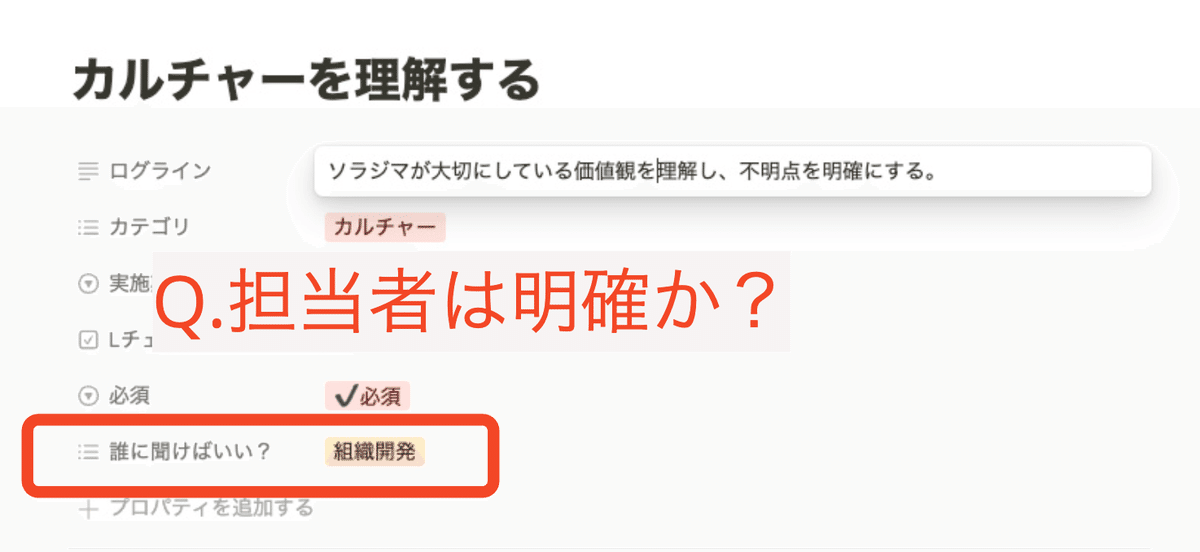

▼タスク保持者の明示

「用意したコンポーネントを誰がどのように実施するか」も同様に重要です。

タスク保持者が明確ではない場合、高確率でどこかでストップしてしまうためです。

人事が責任を持ってやり切るのか、はたまた管轄の上長なのか、同僚なのか、誰がやるべきかはパキッと設定することを強くお勧めします。

Step3 :コンテンツがが過不足なく実施されるフロー設計

また、「抜け漏れなくスムーズに進む美しいフロー設計」も重要です。

もはやオンボにおいてここが一番重要かもしれません。運用されないと存在意義がないですからね・・!

属人的に「これ覚えてね!新人来たらやってあげてね!」だといつか限界が来ますし、再現性が低いです。

こと目下の業務にフォーカスしているスタートアップの場合、新メンバーのジョイン時しか行わない業務は大抵忘れられてしまいます。

そのため、弊社の場合はざっくり以下で対応しています。

①ボタン1つで発行できる状態をnotionで作り、入社決定時の総務/労務ワークフローで半自動発行されるようにしている

こんな感じでボタン1つ押せばオンボが発行されるようになっています

②オンボにまつわる各種会議体は入社時点でカレンダーをブロックし、進行に必要な情報を備考欄に入れている

遂行に必要な情報やページを入れておく

③そこまでやっても漏れるものは漏れるので、人事サイドで進捗管理とリマインドを行なっている

と言う感じですね。

これらの施策によって、現状オンボーディングの進行漏れはほぼゼロの状態になりました。

Step4 : 定常的なアップデートフローの構築

①実施中/実施後のフィードバックの回収と反映

オンボには実施中、実施後のフィードバックが不可欠です。新人にとって何が助けになり、何が障壁になったのかを知ることで、次回の改善に活かせるためです。

都度回収し取捨選択しながら、リアルタイムで反映しています。

②定常的なアップデートサイクルを用意しておく

会社のフェーズに応じてもオンボの内容は変わるはずであり、スタートアップの場合その変容度合いは大きいはずです。そのため、気を抜くと”作って終わり”になるリスクがあります。

結局「今この瞬間」どのくらい理想が達成できるものになってるんだっけ、と言う問いをもとに、四半期に1回のアップデートサイクルを回しています。

アップデート系はついつい忘れてしまうタスクなので、定常的な業務サイクルに組み込み、仕組みで解決できる状況を作ってしまうのがおすすめです。

(3ヶ月に1回、担当部署宛にslackリマインダーをセットしておく程度でも良いと思います!)

実施時のポイント

人事サイドが伴走者として付く

オンボーディングパッケージの中に「フルスロットル1on1」なるものを用意しており、「新たにジョインしたメンバーが最速でアクセル全開になること」を目指して行なっています。

カルチャーにまつわる話やなんとなく持っている課題感の解決などに使っており、いわゆるナナメの関係性的な立ち位置でメンタリングしています。

スタートアップの場合、入社直後は上長との会話は目下の業務のことにフォーカスしがちな傾向があると思っているので、そこ以外をこの1on1でカバーしているイメージです。

オンボのコンポーネント内だけでは解決できない話題も以外と多いので、フレキシブルに人事や上長が対応できるコンテンツがあると良いと思います。

効果測定をどう行うべきか?

結論、ここはまだやりきっているとは言えないので割愛します。

現状は「オンボ不足で組織に適応できない事例は必ず防ぐ」を守るべき壁として置いていますが、それ以上の効果測定は行なっていません。

そのため、オンボに対するgood/moreの回収/アップデートなどは定常的に行なっていますが、「KPIがYYポイント上がった」などの実数観測までは行なっていない、が実態です。

一方、あくまでオンボは発射台だと考えているので、「打ち上げのサポートが十分にできたか?」と言う問いに対してYESと答えられるならば及第点かなと思っています。

ソラジマのオンボーディング全体像

上記では入社直後に配布する「オンボーディングパッケージ」に絞って書きましたが、弊社ではオンボの側面を持つイベントは他にもあります。

①四半期3回の全社イベント

・全社合宿、中間オフサイト、締め会の3つ

・密なメンバーコミュニケーション、会社理解に効果あり

▼全社合宿の話

▼特定部署だけを集めた合宿なども実施しています

②毎月のシャッフルランチ

・シャッフルコミュニケーション、他部署交流

・部署やレイヤー関係なく、ランダムに生成されたチームでランチに行く施策

③毎四半期のカルチャー表彰

・カルチャーの理解浸透

・表彰者=ロールモデル。彼らのどこがgoodで表彰されたのかの理解促進

④カルチャーアクションの見える化

・Open Infoというカルチャーがあり、あらゆる情報/やり取りをOpenで行っている

業務連絡のDM使用は禁止しています

・また、同様にFBカルチャーがあり、クリティカルなFBのやり取りが見える化されているので、チャットを見るだけでなんとなく理解できる

背信行為であるという思想

・そのやりとりがカルチャーごとに作られたチャンネルに蓄積され、いつでもカルチャー事例がリアルタイムで見れる

チャンネルごとにカルチャーの実践ファクトを蓄積している。カルチャー浸透はファクトの量をいかに作るかだと思ってます

--と言った感じで、全社でのイベントや施策も絡めつつオンボーディングを実施しているイメージです。

また、新規メンバーに限った話ではないですが、ソラジマのメンバーにはどんなイベントでも「個人ログライン」を考えてもらっています。

これは「どんなイベントだろうと目的とゴールを決めて挑もうね、じゃないともったいないよね」という考え方で、イベントがあるたびに「個人ログライン持とうね動画送りつけおじさん」になっています。

ことあるたびに動画を撮って送りつけているのでそろそろ狂気じみてきたな・・と自分でも思ってますが、やらないよりマシかなと思ってフリー素材になっています。

まとめ

ということで、ソラジマでここ1年ほどかけて作ってきたオンボーディングの設計とそのノウハウの話でした。

まだまだ100点でやりきれているとは全く思いませんが、少しでも皆様の参考になったことを願っています。

オンボーディングは単なる初期対応ではなく、メンバーの成功を支える『発射台』です。この考え方が少しでも皆さまの参考になれば幸いです!

このnoteをお読みいただき、少しでもソラジマやわたしにご興味をお持ちいただいた方がおられましたら、ぜひお話ししたいです!勉強させてください!!!

twitterでもメッセンジャーでも、ご連絡いただけましたら幸いです!

そして、もしソラジマ面白そうなだなと思っている方がおられましたら、安心してご応募ください!!!全力でオンボーディングします!!!!!!

それでは、また!

▼ソラジマの会社HP

▼サクライのTwitter

新たな趣味として、podcastを始めることにしました(まさか音楽機材がここで生きるとは…)

— サクライ@ソラジマ組織開発 (@canu_webtoon) January 23, 2024

コンセプトは「とにかくゆるい」なので、作業用BGMやダウナーな気分な時にでも聴いていただけるとうれしいです🐈

目標、継続…! https://t.co/c45spZLQOf

▼サクライのFacebook