天正戦国合戦絵巻 長篠・設楽原の戦い 第一幕 「援軍要請の場」

11月17日(日) 新城文化会館で行われる 歌舞伎の外題です

③鳥居強右衛門(とりいすねえもん)について少し・・・

長篠・設楽原の戦いの前に、長篠城から岡崎城に援軍を頼みに走った男

それが 鳥居強右衛門 です。

彼は、前回紹介した奥平定能の家臣(下級武士)で、いわゆる雑兵と呼ばれる階級。定能の息子「定昌」とともに長篠城に移り、この戦で殿や仲間と一緒に一か月にわたる篭城の末、泳ぎの腕を買われ(一説には自ら望んで)岡崎城への援軍要請の使いを引き受けました。

強右衛門のセリフの中に

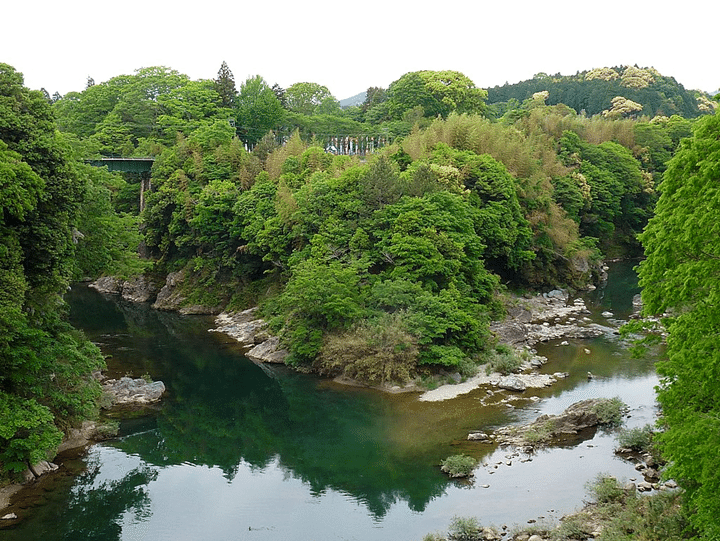

「夜になるのを待ち、月が陰るのを待ち、野牛曲輪から川に入り、石を持ち川底を歩いてまいりました」

というのがあります

そして下流の徳川領まで泳ぎ上陸し、雁峰山の北側、地元では「須長雁峰」と呼ばれる頂付近でのろしを上げ、山を越え岡崎城まで走りました。

歌舞伎では、作手の「田代」「野郷(のんごう)」額田の「宮崎」を越えて岡崎城まで走る設定です。

実は、地元では、鳥居強右衛門の他にもう一人、鈴木金七という人物も援軍要請に出たと伝わっています。

二人同時に使いに出た

まず強右衛門が出た後、金七が再度使いに出た

使いに出た後二人で帰ってきたが、金七は途中で別れた

強右衛門は長篠に帰り、金七は作手に残って農民となった

様々な説があります

歌舞伎では、鳥居強右衛門単独で使いに出たという設定です。

今回の歌舞伎「第一幕 援軍要請の場」は、岡崎城で長篠の様子を案じる徳川家康と家臣の奥平定能のセリフで始まります。

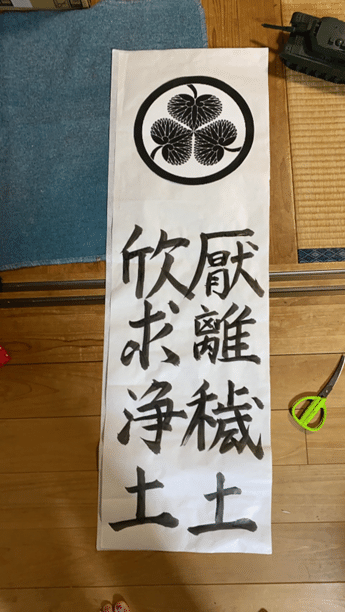

岡崎城の家康の部屋には、床の間に上の掛け軸が飾られているという設定で昨夜、作りました。

新作歌舞伎の為、この外題用の屋台がありませんので、去年野田城の戦いで使った屋台の使いまわしですが、それも元は源平合戦の漁師の家の屋台なので、戦国時代の殿さまの屋敷には程遠いのが現実です。

が、しかし、なんとか岡崎城に見えるように工夫しています。

鳥居強右衛門は、家康が待ちわびる中、ボロボロになった書状を携えあえぎながら登場します。

強右衛門は、この時36歳だったと言われています。

彼の墓は、新城市作手にある甘泉寺と、磔にされた場所の近く「新昌寺」にあります。

長篠城址入り口に、強右衛門が磔になった看板があります。

これは地元の看板屋さんが心を込めで作成したものです。

大河ドラマ「どうする家康」で岡崎体育さんが演じるまで鳥居強右衛門は地元人しか知らない存在でした。今回の歌舞伎で又少しでも強右衛門の名が世に広まったらいいなぁと、思います。

新城歌舞伎公演11月17日

PM13時より

チケット700円(高校生以下無料)