和菓子、この味《言問団子の言問団子》

日本の伝統的なスイーツ「和菓子」。都内には魅力あふれる和菓子店が多数あり、世代を超えて愛されている商品がたくさんあります。

ここでは、東京近郊の名物和菓子をご紹介。素材を吟味し、手間暇かけてつくられる名店の看板商品には、時代を超越するおいしさがあります。

きわめてシンプルでありつつ、独自の魅力に満ちている。東京・向島名物として知られる「言問(こととい)団子」は、そんな稀有な菓子の1つだ。串にさしていない、まん丸の3色という姿。風流な名前。特注の器。そして、伝統の味。余計なものは加えないため、消費期限は当日中と短いが、やわらかな口あたりや、素材の上質さが伝わる上品な風味は格別だ。

「支店を出さないこと、ほかの商品をつくらないこと、店主は店と同じ場所に住むこと」

あんも生地も「一からの手づくりです」と6代目の外山和男さん。同店には家訓があるという。「支店を出さないこと、ほかの商品をつくらないこと、店主は店と同じ場所に住むことです」と外山さんは語り、こうつけ加えた。「意味することは同じなのかなと。つまり『お団子1つつくるのも、大変で気が抜けないこと。ここに根づき、脇見をせず、原材料にも工程にも目を行き届かせて一生懸命つくりなさい』ということだと解釈しています」。

同店は幕末に外山佐吉さんが、現在地で創業。隅田川沿いの向島は桜の名所であるなど風光明媚で、水戸徳川家の下屋敷などもあり、佐吉さんはそれらへも出入りする庭師だった。文人墨客との交流もある粋な人で、客人にふるまっていた手製の団子が評判を呼び、転業して団子を供する茶店を開いたのだそうだ。

串団子にしなかったのは、団子の起源とされる、中国から伝わった「団喜」が串にさしていないことから、団子の原点を守るという意図があった。下屋敷への出入りで茶会にふれる機会があったことなども理由らしい。「言問団子」と名づけたのは、明治元(1868)年。花城という歌人から助言され、隅田川で詠まれたといわれる在原業平の和歌の一節「名にしおはゞいざ言問はん都鳥(みやこどり)」にある「言問」という言葉を採った。その後の明治11年、佐吉さんは庭石を売るなど私財を投じ、当時途絶えていた隅田川の灯籠流しを復活。言問にちなむ都鳥型の灯籠を、夏の1ヵ月間毎夜流したところ、見物客が押し寄せ、新聞に載るほど話題に。7年間行う間に言問団子の名が知れ渡ったそうだ。

団子は当初は「小豆餡」と「白餡」の2種類で、明治時代に、水戸徳川家の下屋敷などに実る梅を模した「青梅(みそ餡)」をプラス。作家ものの都鳥の柄の器に盛ることも、初代からの伝統だ。

「変えてはいけないことと、変わらなければいけないこと。両方を考えて営んできた」

外山さんは学生時代から店を手伝い、大学卒業後、約45年前に入店。と外山さん。たとえば、同店の栞(しおり)などには、「小豆餡」は「北海道十勝産 ふじむらさき小豆」というように、使うアズキの産地や種類も記されているが、こうした公開は約20年前にはじめたこと。「昔は、おいしければ、本物であればいい。高級な材料を使っていても、それを店側が言うものじゃないという考え方だったと思うんです。でも時代が移り、材料に関心をもつお客さまが増え、正確にお伝えすることも必要だと判断しました」。一方で、「お団子の形式や味は、すでに完成された、お客さまに愛され続けてきたもの。変えてはいけないと思っています」と語る。

添えるお茶も厳選し、静岡・川根の農園から直接仕入れる茶葉を使用。随時つぎ足してくれるのもうれしい。

小豆餡に使うふじむらさきは、最高品質で知られる。炊き上がりの色の美しさや香りのよさが特徴で、「香り=味であり、もちろん味もいいです」と外山さん。この風味が生きるよう、アク抜きは控えめ。煮た後の呉(皮を除いた中身)の水分を絞る際も、水分をとばしすぎて風味までとぶことがないように気を配る。

職人の熟練の技術による塩梅は、全工程の要(かなめ)だ。炊き上げたあんは、使う際に手でもみ込んで、丸めるのに最適な状態にするが、「こねすぎても、やわらかくなりすぎてしまいます」と外山さん。あんや生地の分割も、あんに生地を入れて丸めるのも、”手が覚えている”(外山さん)手作業だ。

中の生地は、米粉でつくる。一番肝心なのは、餅搗き機で搗いて餅の形状ができてきたら、すぐにいったん取り出して、氷を張った水に入れて冷やすこと。「ここで早急に冷やさないと、最終的な搗き上がりが固くなったり、コシがなくなったりしてしまう」(外山さん)という。

白餡は北海道十勝産の手亡豆を使い、小豆餡と同様につくる。青梅は製法が違い、白玉粉や本葛粉、クチナシ色素などによる生地で、京都府産の白味噌と新潟県産の赤味噌を加えた白あんを包み、セイロで蒸し、打ち粉をまぶして丹念にはらい、完成。やはり手間暇かけたつくりだ。

なお、家訓と異なり、大正時代末ごろに「言問最中」が開発されたが、これは”日持ちが当日中の言問団子に代わるみやげ向けの菓子を”というお客の声にこたえたもの。都鳥型とつぶしあんが特徴的で、最中も今や名物だ。

言問団子は日持ちがしないなど、”変えない”ゆえの制約もあるが、「それでもと百貨店さんや催事から販売したいとのご要望もあるのは、ありがたいこと。今後もできるだけご対応できればと」と外山さん。昨今の原材料価格の高騰については「味のためには材料を変えるわけにはいきません」と語る。家訓の真意を道しるべに、伝統は紡がれ続ける。

◎言問団子

東京都墨田区向島5-5-22

電話:03-3622-0081

営業時間:9時~17時※売り切れ仕舞いの場合あり

火曜休

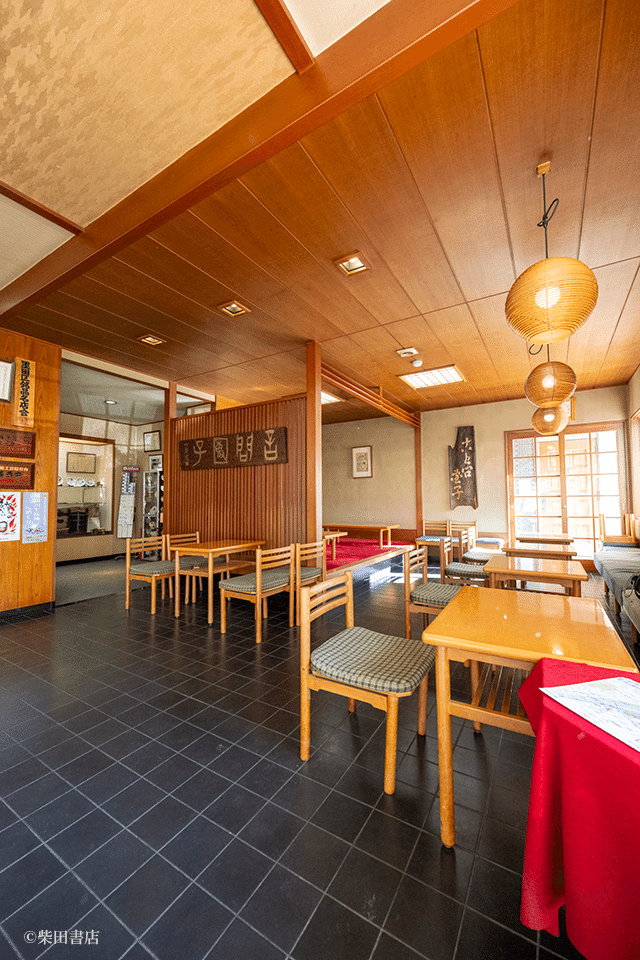

東武スカイツリーライン曳舟駅などから徒歩約15分。浅草駅から徒歩約20 分。売り場の奥と地下に工場がある。スタッフ数は計約12人(うち製造は外山さんを含め5人)。「言問団子」の箱詰めは6個入り(1480円)をはじめ各種。なお、団子の種類は自由に選択でき、お気に入りの1種類で統一するお客もいるそう。都鳥型がかわいらしい「言問最中」は「小豆餡」「白餡」があり、消費期限は4日間。言問団子よりも力強い風味を追求しつつ、言問団子に準じた上品さも表現。白餡は団子と同じ豆を使用。小豆餡は北海道十勝産のとよみ大納言アズキを使うが、ふじむらさきのあんもプラス。豆の皮が口に残らない、品のよいつぶしあんの最中だ。団子・最中ともに、都内を中心に曜日限定などのかたちで百貨店の銘菓コーナーなどでも販売されている。

☆この記事を掲載した、『cafe-sweets vol.222』は全国の書店・ネット書店にて好評発売中です!

柴田書店公式HPからもお買い求めいただけます。

※本記事の掲載内容は取材当時のものです。