バレエとヨガについて

ヨガをバレエと平行してやると良い

といつも思っています。

自己鍛錬、ポーズ(バレエではポジション)、呼吸、感覚のコントロール、集中力の5つはバレエと全く同じだからです。

これに加え足の裏の意識も同様

– ダンス(AFCMD)ではTripodeという

(踵、親指の中足骨、小指の中足骨の3点で足を支える)

− ヨガのbandha pada(バンダ−張り、パダ−足)

その他、様々な点が共通しています

かのベジャール氏もインドに行って修行をされていました。

この書籍の中に出ています。

その日以来、私にとってバーとは、テクニックやスタイル、特定のダンスの形とは関係なく、私の身体と心を鍛え、他のどんな形のダンスも理解しようとする可能性を開いてくれるヨガなのです。

ということをヨガを通して気づいたらしいです。なのでバーは毎日やるのが必需ということです。

こういうのを読むとやはりバーも毎日やらなきゃ!と思うのですが…

日本語では「若きダンサーへの手紙」です。

この本は友人から借りた薄いペーパーバックです。

彼の作品ではインドの影響を受けた作品がいくつかあります。

有名なのは故 浅川仁美(Hitomi Asakawa)さんという大変美しいダンサーが出演されたバクティです。

彼女はダンス大辞典にも出ているくらいのダンサーで、わたしたち世代では有名だった方です。

余談 我らのシルヴィー・ギエムも今でもバーは毎日やらないと体が気持ち悪いと言ってた

バレエレッスンにヨガそのものは取り入れられませんが、呼吸と背骨のウォームアップはバーの前に必ず入れています。

なぜかと言うと、呼吸はかなり色々なことをコントロールできるからです。

昨今では子供達や大人も呼吸が浅くなってきています。

色々なコントロールとは踊りでいうと例えば、

ゆっくりの動作で辛い動きでも優雅に見せなければならない時

逆に瞬発力を要する時

息切れがするほど動いた後もまだ踊りが続く時など

痛みのある時など

背骨は頭からの全ての神経が繋がっている体の中心部の骨です。ここを温めると、体が温まりやすくなり、神経を通して関節も温まり動きやすくなるからです。

時間があればレッスン後にもストレッチとしても入れています。

イギリスの故ナディーン・ニコラエヴァ-レガート(レガートバレエスクールの創始者、ロイヤルバレエ団プリンシパル、サラ・ラムさんのお婆さま?お祖父様のニコライ・レガートさんのパートナーなので)さんも書籍「Preparation for Ballet」の中にヨガはダンサーに良いことが書かれています。

※ 英語の本で、残念ながら現在は国際図書館のようなところに行かないと読めません。

ダンサーだけだけでなく、スポーツ選手、登山家などさまざまなアスリートがヨガをされています。

例えば

Dorothée Girbert (ドロテ・ジルベール) パリ・オペラ座エトワール

Novak Djokovic(ノバク・ジョコヴィッチ)

Kilian Jornet(キリヤン・ジョルネ)ウルトラトレイラー

James LeBron(ジェイムス・レブロン)バスケット

Teddy Riner(テディ・リネール)柔道

錦織圭 選手

長友佑都 選手

などなど、どんなスポーツにも良いと考えられます。

ここからはまだまだ語るに至らず私ごとで恐縮ですが、どのような経緯でヨガにいきついたのかについて。なぜヨガなのかについてです。

ご興味があれば読んでいただけると嬉しいです。

各ヨガの説明はたくさんの方々がわかりやすく説明していらっしゃるので、詳しい説明は割愛します。

初めてのヨガはシバナンダ

90年代、当時ドイツのバレエ団で働いていた私は同僚からの誘いで、

シバナンダヨガ

センターに2週間に一回通っていました。

Shivananda;元は医者

12のポーズを基本としている 300冊くらいの書籍がある

英語でのヨガだったからなのか1クラスかなり高かった記憶があります。

当時1995年ごろ、35マルク(当時はだいたい3,000〜3500円くらいだった。今に換算しても2,400、500円くらいかな)以上はしていたと思います。今から考えると普通なのでしょうか。

今フランスではスター講師以外はパリでも1クラス20ユーロから25ユーロ(2,600円から3,000円ちょっと)です。なので当時としては少し高かったのでしょう。

しかしインドからの先生もいらっしゃいましたので相場に感じます。

まずマントラを歌って、呼吸、そして結構決まったアーサナ、瞑想でした。各アーサナの間に短いシャバーサナが入ります。

スタジオに入ると既にシルシャーサナ(頭立ち)をして、いびき(うるさいウジャイ)をかいている人が数人… シバナンダヨガはシルシャーサナを初めにやるのです。

理由は血流が頭にいくことでエネルギーが出て、頭も心もスッキリし、アーサナもやりやすいからということでした。

このアーサナはコツをつかめば難しくはありませんが、色々なところでこれを人前でやって見せびらかすのは良くないと言われていて、私にはよく意味がわかりません。見せびらかしではないからです。

特にシバナンダは初めにやるので上級者がたまに初級のクラスに来ていることもあるので、見せびらかしだとは思えませんでした。そのように思うことはヨガではないのです。

ヨガをやられている方にはお馴染み

伊藤武さんの「秘伝マルマツボ刺激ヨーガ」にも初めにやると良いと書かれています。

今ならKindleリミテッドで読めます!

ですが挿絵もあってキンドルでは読みにくいかもしれません。

きちんとしたAmazonサイトで貼り付けられませんでした。すみません。

それにしてもアイエンガーやアシュタンガではこれらのアーサナは最後の方にやるので、大胆は大胆。

インド人の方も多くいらしたので、常にお線香とカレーの混ざった匂いがしていました。もう初めてのヨガはこれだけの印象しかありませんでした。

ハタヨガ

ここでもバレエ団での仲間が今度はハンブルグから先生をお招きして、何度かカンパニーで希望者だけヨガをやっていました。

ハタがヨガの原点 ha「太陽」tha「月」

象徴的な解釈は「イダとピンガ」「光と闇」「霊気と虚無」「男と女」など全ての二次性の結合、身体の内側と外側の一体化

この時は私たちがダンサーということで、かなり大胆なポーズもやっていました。

先生は少しお歳の方でしたが、開脚は180度、スコルピオンも楽々といった感じでした。私は今でも壁なしではできません。

この先生がプラサリタパドッタナーサナCの手が床に着くようにしてくれました。

何をしたか、ただ背中を触りながら手を下に押してくださっただけ…

あの時の感覚は今でも覚えています。

その後もただ単に体の維持のため、運動の一部としてなんとなくやったり、やらなかったりでした。

妊娠していたときも、出産後もやっていましたが、育児でそれどころではなくなり、やめてしまいます。

アイエンガーヨガ

5年くらいあいて、またヨガを始めました。

B.K.S.Iyengar;

ブロック、ボルスター、椅子、毛布などを使って人の体に合ったやり方で、正しいポシジョンを見つけてやっていくヨーガを考案した人

でもかなりきっちりしていてハード

フランスに来てから友人が英語でヨガ(彼女の先生がアイエンガー式)を教えることになり、毎週参加していました。

とにかくいろいろな悩みをスッとさせてくれる、この友人のクラスが大好きでした。

しかし曇りばかりでここにいると気が滅入ると言って、国に帰ってしまいました。数少ない友人だったし、私もなぜかこの土地に馴染めずにいたので、大変なショックでした。

けれども、その後すぐにアイエンガーヨガの正式な資格を持った先生が引き続き教えてくださることになりました。ラッキー。

が!

この先生のクラスはヨガってリラックスするんじゃないの?というくらい、前のとは真逆と言っても過言ではない厳しいヨガクラスでした。

前のはアイエンガー風だったので、こっちが本当のアイエンガー式だったようです。

ベルトを使って、とにかく手の位置を固定しやすく、いろいろなアーサナに対する理解が深まり、やりやすくなったのは確実です。

ポーズをしている時のエネルギーの説明や、プルプルと保ち続けることで、どの部分をどう使えば疲れずにできるのか、などと考えているうちに、色々な悩みが吹っ飛んでいきました!(ちょっとキツイから、いろんなこと考えられない)

まさに瞑想(何も考えるこことなく)しながらポーズをとっている感じです。

バレエのバーと同じなのです!体に覚えさせていく感覚。

やっていた時はもっとリラックス系が良いとか、呼吸ももっとやって欲しいなどとアーサナもきちっと出来ていないのに、よくもまあこんな事を思っていたなんて、懐かしい。

なんだかんだ、この先生でヨガにハマっていったのでした。

今思うと、指導者の熱意というのはそれなりに地位を占めるということが思い当たります。

何度も何度もやっていくうちに、まずシャバーサナが芯からリラックスできるようになってきたのは、アイエンガーをやってからです。

正確なアーサナをすることで、とにかくリラックスがしたい!と思うようになり、筋肉がきちんと緩るむことがきたからでしょう。

小物を使うので変に余計な筋肉の力を使わずにポーズができるのです。

バレエも抜く方が難しい。

しかし、なぜかこの先生も引っ越されて行ってしまいまい、その後アイエンガー式クラスが見つからず

ヴィンヤサ

に出あいます。

Vinyasaの語源はサンスクリット語に由来し、呼吸と動作の同期を意味する

"Nyasa "は「置く」「注目」、"Vi "は「ある方法で」という意味

このヨガの基本は、さまざまなポーズを呼吸に同期して、調和させ、ダイナミックに配置すること

また、ヴィンヤサフローとは思考よりも動きが優先され、まるでダンスのように、精神的な落ち着きと呼吸と動きの不可分のつながりに気づきを誘発するような状態

私の先生はTransitionトランジッション(移行、つなぎ部分)だとおっしゃる

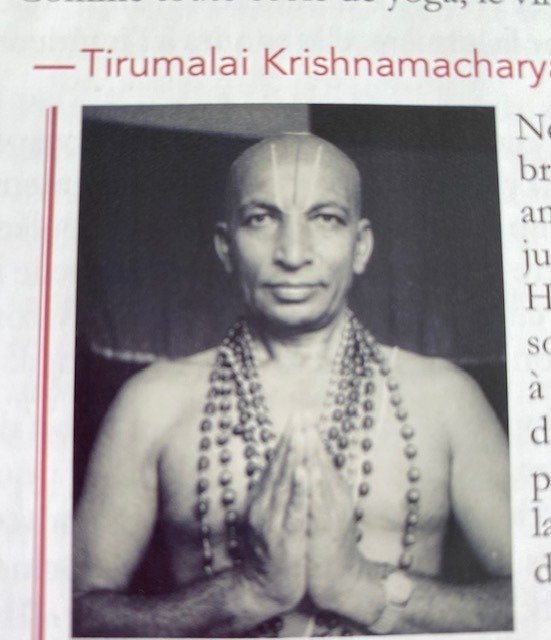

インドで初めてヨガの学校を設立したヨガの父と言われている人

レギュラーにやり始めて5年、その後毎日やるようになってきました。小さなクヨクヨ、モヤモヤがスッと気にならないようになってきたころです。

レインシャワーをバーッと浴びる感じ。(ところでこれって抜け毛の心配ないの?顔には肌に良くないと聞いたので)

そして毎日続けないといられなくなったのです。

日本では昔はヴィンヤサをやってるスタジオはあったのでしょうか?1990年代のヨーロッパにはそうなかったと思います。

今わたしが毎週通っているヨガクラスはアシュタンガです。わたしの昔のバレエの生徒さんのお母さまという繋がりです。

そんなにきっちりしたアシュタンガクラスではありませんが、それでもなかなかハードです。

Ashtanga; ダイナミックな毎回決まったアサナをしていくヨガ

サンスクリット語で「8」を意味する「アシュタウ achtau」と「手足」を意味する「アンガ anga」に由来する

8つの手足とは、後に発展させるアシュタンガヨガの8つの重要な修行法のこと

行動の規則、自己鍛錬、体のポーズ、呼吸、感覚のコントロール、集中、瞑想、悟り

アシュタンガの創始者

このように書いていくと随分やってきたように見えますが、色々なのをちょこちょことやっていたので、どれもきちんと覚えていないし、習得したわけではありません。死ぬまで習得はできないと思います。(笑)

それでも、ようやく今わたしはヨガセンターでHatha、Vinyasaの指導者コースを学んでいます。

理由は

ヨガを教えるためではなく、バレエでウォームアップなどに取り入れるなら、きちんと学びたいと思った

以前のレポートでヨガとバレエのシナジーについて書いたことがきっかけで、もっと深く学びたいと思った

ヨガが好きだから

もっと短くサラッと、でも重要ポイント押さえた文章が書けるようになりたいけれど、これやって自分の教えていることが上達する関係があるのか…

ダラダラと長くなてしまいましたが、大切なお時間を使って最後まで読んでいただき、ありがとうございました。