伝説の雑誌『ロック・マガジン』(『STUDIO VOICE』2007年7月号)

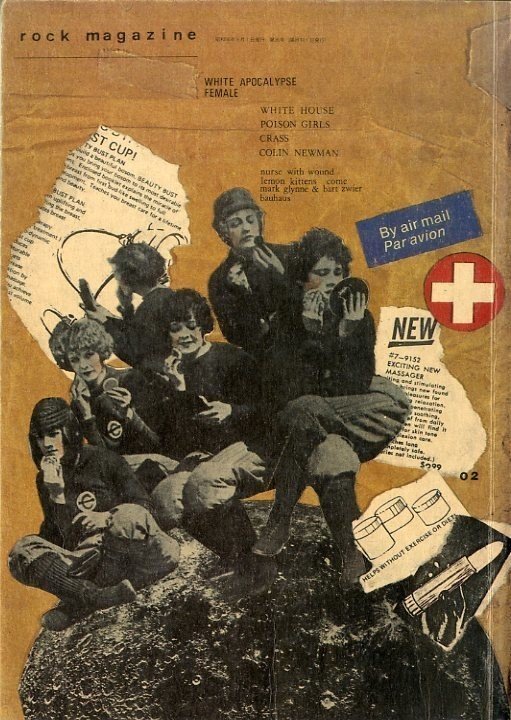

七〇年代後半から八〇年代にかけて、先端のオルタナティヴ音楽情報を、関西から独自の編集スタンスで発信していた伝説の雑誌として知られる『ロック・マガジン』は、内容もさることながら、そのデザインにおいても独特のセンスで貫かれていた。版型や値段、発行頻度をコロコロ変えていたため、一律に語ることはできないが、合田佐知子のイラストや鋤田正義の写真を使った初期の号は、今からすれば穏やかで地味な印象を受ける(これはカラーグラビア中心の他の雑誌と並ぶと映えるのだと思う)。しかし有名な「モダーン・ミュージック」特集号(26号)から徐々に表紙にニューウェイヴ感が盛り込まれ(編集長・阿木譲のクレジットはレイアウト&チープ・アート)、34号前後で爆発した。この中期の、特に41号(表紙に物理的に穴が空いている!)までのブック・デザインは、阿木がデザインを特に学んでいないという話が信じられないくらい斬新なもので、ダダと未来派とシュルレアリスムがパンク/ニューウェイヴの洗礼を受けたようなコラージュがフィーチャーされ、圧倒的な美しさを誇る。本文の級数のバラつきや、ケイ線の太さに稚拙な印象は受けるものの、表紙の色彩は素晴らしいし、雑誌のメインであるレコード・レビュー部分では、ギッシリ詰まった情報の密度が表現されている。この時期の『ロック・マガジン』は自ら“オブジェ雑誌”を名乗っているが、これは同じくオブジェ・マガジンをキャチコピーにしていた『遊』の影響、というより、『ロック・マガジン』を見て連絡を取ってきたという『遊』編集長の松岡正剛との交流から思いついたのだろう。42号以降も悪くはないが、どこか薄っぺらい印象は否めず、むしろ同時期に出していた別誌『fash'un』の方がポップ・アート/ミニマル風で楽しい。同時期の『フールズメイト』誌がプログレ的バロック趣味を続けていたのと対照的に、『ロック・マガジン』はデザインにおいてもロック=モードだったのである。

<!--以下2020年コメント-->ここから先は

ばるぼらさんの全記事アーカイヴ

2001年以降に雑誌等に書いた記事を全部ここで読めるようにする予定です(インタビューは相手の許可が必要なので後回し)。テキストを発掘次第追…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?