巳(へび)年こそ伊勢神宮にお参りすべき?(天照大神異聞)

<天照大神は、女神?>

伊勢神宮・内宮の御祭神であり、我が国で最高の尊貴の神とされる天照大神(あまてらすおおみかみ)は女神であるというのが定説になっています。

日本の国土を作ったイザナギ、イザナミの両神から生まれ、光り輝く見目麗しい姿であり、太陽を神格化した神であるとされたことから、後世に数多く作られた物語や絵画でも、天照大神は白い着物を着て、長い黒髪、宝冠や勾玉で装った女性の神様として描かれることが一般的です。

ただ、天照大神=女神説には過去から異説、異聞があったようで、その内でも最も有名なものは、鎌倉時代、京都・醍醐寺の僧であった通海(つうかい)が伊勢神宮に参詣した際に書かれた「大神宮参詣記」、通称「通海参詣記」に出てくる話です。

<天照大神は蛇の姿をしていた?>

通海は、式年遷宮を控えた弘安9年(1289年)の8月に伊勢神宮を参拝しています。

その際に伊勢神宮の関係者と思われる人から、次のような驚くべき質問を受けたのでした。

「天照大神の姿は“蛇”であり、斎宮におわす斎王は、その后(妻)である。天照大神は毎晩、斎宮に通って来るので、朝になると斎王の御衾(ふとん)の下には蛇のウロコが落ちているそうです。この話は本当なのでしょうか?」(続群書類従 増補「通海参詣記 上」777ページ)

通海はすぐに、いろいろな根拠を示してこれを強く否定しています。

しかし同時に「この事、人、常に尋ね申す事なり」(このような噂は人々から常に聞かれることである)ともあって、天照大神=蛇の姿をした男神説が13世紀の鎌倉時代に、人々の間に広まっていたのは事実のようです。

通海自身も「垂迹蛇身なる神も世の常に侍りとも・・・」と、蛇身の神様が世の中には存在すること自体を否定はしていません。あくまで天照大神は蛇体ではないと言っているだけです。

<天照大神は時代によって変化してきた>

この天照大神=女神説と、天照大神=男神説の混乱について、歴史家の筑紫申真(ちくし のぶざね)は、日本書紀にみられる天照大神は、まず「太陽そのもの」とされ、次に「太陽をまつる女性(大日孁貴 おおひるめのむち)」となり、最終的に「天皇家の祖先神」というように、3回にわたって神の観念が変化しているためと説明します。

「この三段階の神の名が、ごっちゃにされて区別のつかない一つの神格のように表現されている」と指摘したうえで、「アマテラスは特定のひとりの人間をモデルにして創作したとか、太陽を女とみなしたとか言うような単純なもの」ではなく、「すこしばかり混乱した、信仰の移り変わりの合成品なのです。」と言っています。(「アマテラスの誕生」)

もちろん、神道信仰と歴史学は別のものであり、天照大神を厚く信仰される方にとっては、蛇神であるなどとは気分もよろしくないかもしれません。しかし千数百年にもわたる伊勢神宮の長い歴史の中には、古来から不変のまま今に続いているようなモノもコトも、実はあまりなく、時代時代によって神様や神事に関するさまざまな説や、解釈や教義があったことは事実です。そして、その多様性こそが伊勢神宮の豊かさではないかと私は感じます。

(醍醐寺の真言宗僧侶であった通海も両部神道を信奉していたこと、つまり曼荼羅の胎蔵界を内宮、金剛界を外宮と考え、天照大神は密教が説く宇宙の中心である大日如来と同体だとみなしていたことは確実です。)

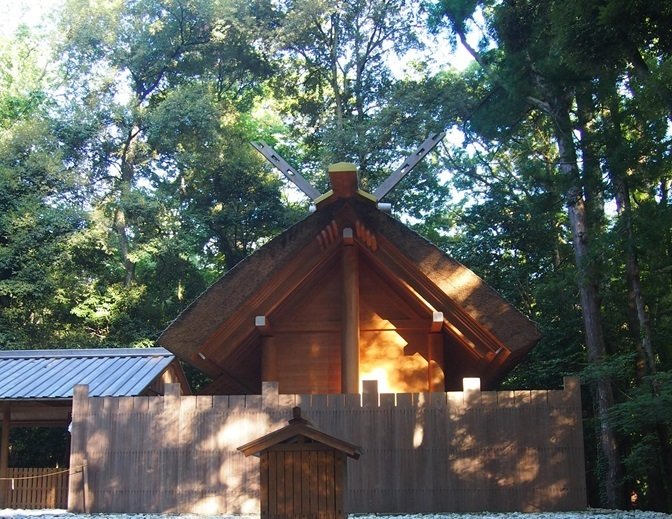

こうした歴史的な事実やエピソードも踏まえて伊勢神宮にお参りすると、また気持ちも新たに、境内や神殿の景色も変って見えるかもしれません。

今年の記事はこれで最後になります。お読みいただきありがとうございました。来年もよろしくお願いします。