事業をスタートする際の資金調達方法②融資(日本政策金融公庫)

こんにちは。事業計画研究所です。

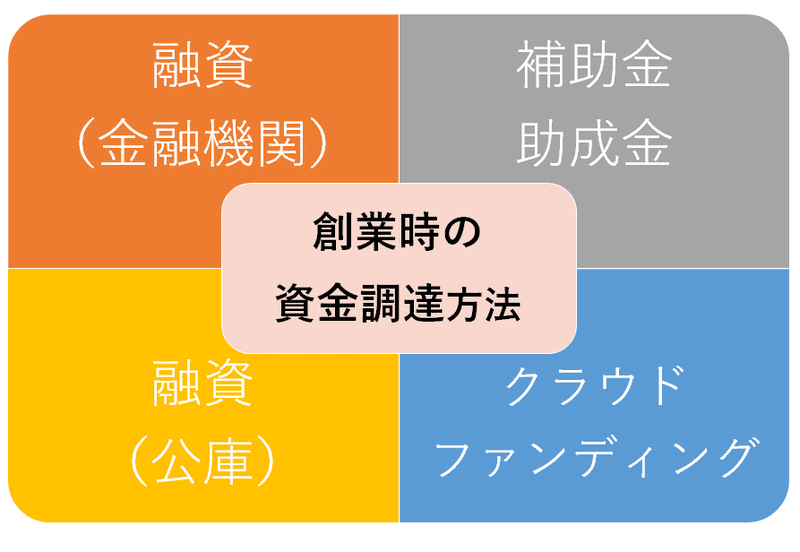

本日は、先週に引き続き、事業をスタートする際の資金調達方法について詳しく説明していこうと思います。

前回は、金融機関からの融資について記載しましたので、良ければご覧ください↓

本日は前回同様、融資についてですがその中でも国民政策金融公庫からの創業融資を中心にご説明いたします。

創業時には公庫(日本政策金融公庫)に駆け込め

という経営者さんがおられるくらい、創業時の強い味方とも言われています。それを示しているのが日本政策金融公庫のHP、この一文からも読み取ることが出来ます。

<基本理念>

(1)政策金融の的確な実施

国の政策の下、民間金融機関の補完を旨としつつ、社会のニーズに対応して、種々の手法により、政策金融を機動的に実施する。

日本政策金融公庫HP 基本理念及び経営方針より

他の民間の金融機関と大きく異なるのが『国の政策の下』という点、つまりは日本政策金融公庫は、企業の発展や国民の生活を支えているともいえるでしょう。

少し余談ですが、事業に関する融資だけでなく教育ローンなど子育てに関する融資制度もあります。困ったことがあれば窓口で相談してみるのも一つの手だと感じます。

新創業融資制度

さて、本日の本題である創業融資の制度(新創業融資制度)についてご紹介いたします。下記にその概要を示しております。

詳細は上記の日本政策金融公庫ページよりご覧いただければと思いますが、創業時にはすごく心強い制度と感じます。

その最も大きな理由が、【担保・保証人】:原則不要という点です。

法人の代表者が融資を受ける場合、多くの場合法人の代表が保証人としてとられます。(会社が倒産した場合、法人の代表に支払い義務を生じさせるため。)

<通常の場合>

契約者:ビジネスプラン株式会社

保証人:事業 研(法人の代表)

ですが日本政策金融公庫の新創業融資制度では、担保や保証人はとられません。つまり、※でも記載のある通り代表者個人に責任が及ばない融資制度となっているのです。

『じゃあ、もし会社が倒産したらどうなるの?』

お気づきの方もいらっしゃると思いますが、日本政策金融公庫は泣き寝入りするしかありません。

契約者である“法人”がいなくなってしまう、且つ保証人がいないことを考えれば理解はできるのですが…。いくら国の政策とはいえ、無担保無保証で融資を受けれるのは、事業をスタートする人にとっては本当にありがたいですよね。

融資の申し込みには何が必要?

詳しくは支店の窓口にてお聞きいただければと思いますが、

✓創業計画書(HPにてダウンロード可能)

・借入申込書(HPにてダウウンロード可能)

・(法人の場合)履歴事項全部証明書または登記簿謄本

・運転免許証またはパスポート

・許認可証(開業届や許可が必要な事業を経営している場合)

・源泉徴収票

✓融資希望額の10%以上の自己資金

などを必要に応じて準備しなければなりません。中でもチェック✓をつけている創業計画書や自己資金に関しては、目的とその用途の妥当性を判断するものと言えるでしょう。

創業計画書はA3用紙1枚

上述した創業計画書は下記の様式となっています。

(ダウンロード用のリンクも添付しておりますのでご活用ください。)

<創業計画書PDF>

https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kaigyou00_190507b.pdf

<創業計画書Excel>

https://www.jfc.go.jp/n/service/xls/kaigyou00_190507a.xlsx

記載の方法についてですが、参考資料も書式のダウンロードページにありますので流れに沿ってご記載いただければと思います。

1.創業の動機

2.経営者の略歴等

3.取扱い商品・サービス

4.取引先・取引関係等

5.従業員

6.お借入れの状況

7・必要な資金と調達方法

8.事業の見通し(月平均)

9。自由記述欄

上記の8項目について、記載していく必要があります。

1~4では、事業に対する想いや実績、特徴など。

6・7では、資金計画について。

8では、売上や利益の予測をたてていきます。

すごくシンプルな内容ですが、自身の強みやセールスポイントを押さえておくことが大切です。

記入例:学習塾を開業する場合

まとめ

『創業時には公庫(日本政策金融公庫)に駆け込め』とサブタイトルでも記載したように、事業を始めたいときはまず相談窓口に駆け込んでみることをお勧めします。

それほどに無担保・無保証で融資を受けられるというのはメリットの多い事だと考えられるからです。事前にリスクヘッジされている融資と言っても過言ではありません。

これから融資を検討される方は、創業計画書や自己資金などの事前の準備が特に必要となります。計画はご利用的に。

自他ともに分かりやすい事業(創業)計画書を記載することにより、より希望の融資を受けることが出来るようになるでしょう。