《追悼》楳図かずお「大嘘をついてこそ芸術」【インタビュー】

漫画家の楳図かずおさんが、先月28日、胃がんのため88歳で亡くなりました。22年には代表作『わたしは真悟』の続編となる101枚の連作絵画『ZOKU-SHINGO 小さなロボット シンゴ美術館』を発表して話題を集めていました。その作品を中心とした展覧会の開催を機に「文學界」で掲載されたインタビューを全文公開します。聞き手は同誌で楳図かずお論を発表した三輪健太朗氏です。

【略歴】

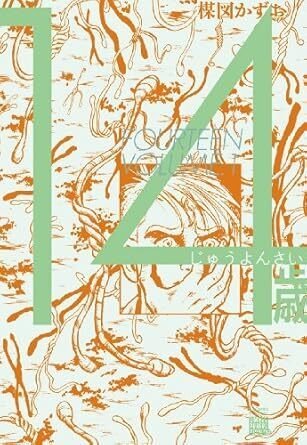

うめず・かずお●1936年、和歌山県生まれ。55年に『森の兄妹』(共作)『別世界』を発表し、漫画家としてデビュー。以後、『おろち』『漂流教室』『洗礼』『わたしは真悟』『14歳』など時代を画す衝撃的な作品を発表してきた。95年に『14歳』の連載を終えた後、漫画執筆の筆を擱いていた。

聞き手●三輪健太朗

構成●吉田大助

撮影●山元茂樹

酒井七馬から学んだこと

――楳図さんの作品は、「正統」な日本漫画史の中では異色の存在とみなされてきたと思います。しかし、楳図かずおこそが漫画の可能性の中心を射抜いてきたのではないか。そんな仮説のもと、今回の小論(「楳図かずお論――変容と一回性」「文學界」2022年4月号)を書かせていただきました。その過程で改めて楳図さんのバイオグラフィも詳しく追いかけていったのですが、ファンの間では有名な「小学五年生の時、手塚治虫の『新宝島』を読んで漫画家になることを決意した」、「しかしすぐに手塚離れを意識し始めた」という一連のエピソードに、今一度掘り下げるべきものがあるように感じました。『新宝島』は戦後漫画の出発点と言われてきましたし、手塚治虫とはまさに日本マンガ史の「正統」ですよね。そこからどのような影響を受けたのか、あるいは受けなかったのか、おうかがいできますでしょうか。

楳図 影響はね、受けないように気を付けていたんです。もともと僕は小さい頃から本が好きで、町の中に貸本屋さんが三軒あったけど、全部借りまくって読んじゃったというような子供だったんです。漫画もいっぱい読んでいました。それで、小学五年生の時に近所のお祭りへ行ったら、露店でベーゴマとかビー玉とかいろいろ並んでいる中に、本が売っていた。それが、手塚治虫さんの『新宝島』でした。それまで僕は漫画が好きでただ読んでいただけなんですが、『新宝島』を読んだ瞬間に目覚めちゃったんですよね。「あっ、僕も漫画家になろう!」と思ってしまった。

あまりにも面白いから、『新宝島』だけじゃなくて、『火星博士』だの、『ロストワールド』だの、『来るべき世界』だのと、当時出ていた手塚さんの作品をなんとかして手に入れて、読みまくりました。ところが、友達に「漫画を貸して」と言われて、いやだぁと思ったけど貸してあげたら、後で「返して」と言っても「借りた覚えがない」と言う。子供心に、世の中のいやな面を見せつけられてしまいました(苦笑)。

でも、僕はもうその時、「中学になったらデビューしたい」と思っていたんですよ。そうすると、手塚治虫は面白いけれども、その影響を受けてしまった僕というのは、手塚治虫のコピーになってしまう。それはイヤだなと、子供心に思っちゃったんです。友達が本も返してくれないし、だったら意識して離れよう離れようとしました。だから、手塚治虫は小学校の頃に読んだ漫画しか記憶になくて、『鉄腕アトム』は読んだけれども、たまに似ていると言われることがある『火の鳥』なんかは全然読んだことがないんです。

――『新宝島』は、手塚と酒井七馬による共作です。原作・構成を務めた酒井は元アニメーターであり、コマをたくさん使って動きを丹念に描写していくような「映画的」表現は、実は酒井の力が大きかったのではないかという研究があります。楳図さんもご自身の著書『恐怖への招待』の中で、酒井七馬について語られていました。楳図さんが漫画に「目覚める」きっかけとなった『新宝島』の衝撃は、手塚治虫単体で捉えるよりも、酒井七馬の存在も含めて考えたほうが正確なのではないかと思うんです。

楳図 おっしゃる通りで、『新宝島』は酒井七馬が入ることによって、今までにはなかったような登場人物やストーリーが本当に生き生きとした、素晴らしい作品になったと思うんですよ。僕は『新宝島』と出会う前に、酒井七馬さんもいっぱい読んでいたので分かるんです。

手塚治虫はどこがよかったかと言ったら、話の展開の中にわりとクールなところがあるんですよ。生き残ったと思った登場人物が、突然死んじゃった、とか。そういうドラマ性は、ちょっと参考にしなければと思った記憶があります。一方で、酒井七馬から影響を受けたのは、漫画の見せ方です。あの方が他の方とまったく違うのは、漫画でアニメーションをしていること。当時、まだアニメってあんまりなかったけど、子供ながらに「これはアニメーションだ」と思いました。

手塚治虫の描き方は、要点から要点へとコマが飛ぶんですよ。酒井は、要点と要点の間も描くんです。アニメーションがそうじゃないですか。前の絵と次の絵がちゃんと繋がってなければ、なめらかに動きませんよね。僕、漫画は「つなぎの文化」、「つなぎの芸術」と言っているんですけど、その「つなぎ」を学ばせてもらったのは、酒井七馬だったと思っているんです。

――漫画は本質的に静止画からなる表現だけれども、「つなぎの芸術」でもある。楳図さんは、そこを強く意識されている。

楳図 それが証明されたなと思うのは、昔「まんがビデオ」というのを作ってもらったことがあるんですね(1999年)。『おろち』の中の『骨』というお話を、最初のページの頭から一コマずつ大写ししていって、つなげたものを映像にしたんです。そうしたら、僕の漫画は映像としてなめらかに、するするするっと動いていくものになりました。たぶん、他の方の漫画で同じことをしてみても、ほとんどそうはならないんじゃないかなと思う。あぁ、自分はやっぱりそういうものを描いていたんだなと、その「まんがビデオ」を観て気がつきましたね。

ことばが心を生み出す

――27年ぶりに発表された新作『ZOKU-SHINGO 小さなロボット シンゴ美術館』(2022年3月25日まで東京シティビュー〔六本木ヒルズ森タワー52階〕で開催中の「楳図かずお大美術展」で展示)についておうかがいしたいと思います。

代表作の一つ『わたしは真悟』(1982年~1986年)の続編と位置付けられた本作は、「連作絵画」という形式を採用されてらっしゃいますね。そのニュースを最初に耳にした時は、『わたしは真悟』の各話の扉絵が一枚絵として鑑賞できる作品になっていたことを思い出し、それに近いものかな、なんていうことを勝手に想像していました。しかし展示場で実際に作品を拝見すると、はっきりとしたストーリー性を持っていました。むしろ70年代に描かれていた『闇のアルバム』のような、コマを割らずに一枚一枚の絵で物語を語る、という試みに近くも見えたんです。とはいえ吹き出しが入っているわけでもないですし、『闇のアルバム』よりもはっきりと一枚一枚が絵としての強さを持っている。言い換えると、一枚一枚は絵であるんだけれども、物語としてつながっている。楳図さんがおっしゃるところの「つなぎの芸術」としての漫画表現と、101枚の絵画で構成された新作との関連を是非うかがえないでしょうか。

楳図 僕は今の漫画がどうなっているかはぜんぜん詳しくないんですが、ちょっと周りから聞いたり見たりした時に、たいがいが商業ベースに乗ったウケる要素でできあがっているなと思っちゃうんですね。もっと違う方向のものがあればいいのになぁ、と。一方で、漫画の横を見ると絵画という芸術があるんだけれども、そちらもいい方向に進んでいるとはいまいち思えない気がしたんです。

漫画が「つなぎの芸術」だとしたら、絵画は「クライマックスの芸術」だと思うんですよね。絵画は基本的に「これだ!」という、クライマックスの一点勝負でできている。だったら、「つなぎの芸術」と「クライマックスの芸術」、漫画と絵画を合体させるようなものを作ったら、今までまったくなかったものができるぞ、と。偉そうに聞こえちゃうんですけど、漫画と絵画のどっちの分野に対しても「どうだ!」と、パンチを入れたいと思ったんです。

――ストーリーに関しては、どのように構想されていったのでしょうか。

楳図 僕は何かアイデアを見つける時に、さっき言ったような「今までになかったもの」、要は「新しいもの」はどこにあるかというところに集中するんですね。「新しいもの」って、過去にはあんまりない。まったくないとは言いきれませんけど、どこにあるかと言ったらやっぱり、未来にありますよね。「未来って何だろう? ロボットかなぁ」となって、ロボットを出した『わたしは真悟』の続編を描いてみることにしたんです。

だから、思いつきは単純なんですよ。単純ってバカにされることが多いですけど、いっぱい考え込んで複雑に作り込んだから素晴らしいとは、一概には言えないと思うんですよね。単純ということばって、シンプルで力強いという意味もある。単純であるからこそ、世界共通人類共通で届くものがあると思うんです。

――今回の作品では絵の中に「ことば」が書き込まれているのが印象的でした。漫画が「絵とことば」から成り立っている表現だとすると、楳図さんの漫画は、どちらかといえば、美しい「絵」、恐怖を喚起する「絵」など、「絵」の部分が注目されてきたと思いますが、「ことば」も非常に重要な役割を果たしていると思うんです。今回の作品では、どのような心構えで絵に「ことば」を書き込まれたのでしょうか。

楳図 絵だけだったら、それは物でしかないんです。そこに文字が入ると、生きてくるんですね。「言霊」ということばがあるじゃないですか。オカルトチックに感じられるかもしれないけれども、真実だと思う。要するに、ことばって心なわけでしょう? それが絵にペタッと貼りついた時に、そこに心ができちゃうんですね。そうすると、生きてくる。

ただ、絵に貼り付けることばが日本語だったら、フランス人には分からない。ここが問題です。フランス人に見せたいのであれば、ことばをフランス語に置き換えなきゃいけない。日本語で書いたことばの意味からは、どうしてもちょっとズレますね。けど、その日本語でもって言おうとしている心情、「こういうことを伝えているつもりです」という一番本にある目的さえきちっと合っていれば、フランス語でも言霊はちゃんと生きてくるんです。

――『イアラ』(1970年)のことを思い出しました。「イアラ」ということばそのものには明確な意味がないんだけれども、ことばには力があるんだということ、つまり「言霊」についての作品ですよね。

楳図 ええ。『おろち』(1969年~1970年)もそうですよね。おろちは物事に貼りついた言霊であって、物事の意味を解釈していく役割というふうに考えてもらうと、あの存在って分かりいいと思うんです。人間がことばを見つけたということは、人間にとって大変素晴らしいことだったと思います。

キャラクターはどうでもいい

――楳図さんはインタビューなどでよく、「自分はキャラクターではなくて、ストーリーを作ってきた」ということをおっしゃっています。『おろち』や『猫目小僧』(1967年~69年、76年)はキャラクターものと言えばキャラクターものだけれど、あくまでも彼らの存在を通してストーリーが描かれており、恐怖が表現されている。

楳図 ちょっと乱暴な言い方かもしれないけど、キャラクターはどうでもいいんです。お話に合わせて描いているだけですから。唯一、『まことちゃん』(1976年~1981年)で描いたのはキャラクターなんですけどね。だけど『まことちゃん』のキャラクターと、例えば『ドラえもん』のキャラクターとでは、やっぱり違うものがあると思うんですよ。

藤子(・F・不二雄)さんの場合は、この子はのんびり家で、この子はしっかりしていて、この子はおちゃめで……と、キャラクターたちがそれぞれ分かりやすい特徴を一つ持っている。そしてその特徴でもって、何かの出来事に対応していく。僕の場合はそうじゃなくて、「子供の持っている要素のすべてを、まことちゃんを通してどうやって出そうかな?」という考え方なんですよね。だから、いつか限界が来るんですよね。要素を出し切っちゃったら、永遠に描き続けることはできない。そこが他の漫画とは違うところだと思います。

――「こういうキャラだから、こういうことが起きた時は、こういうことをする」という計算式があるわけではなく、むしろそこから何が出てくるか分からない存在として、まことちゃんはいるわけですね。

楳図 でも僕、雑誌の媒体に合わせて描いているだけなんですよ。『まことちゃん』は「サンデー」だったから、僕が思う「サンデー」風の内容にした。これは「(ビッグコミック)スピリッツ」風、これは「少年画報」風、こっちは「少女フレンド」風……と。逆に「この雑誌には合わないけど」って、無理やり合わない内容にすることもありますけどね。例えば「少年サンデー」には男の子ばっかりしか出ていないから、女の子にしようという感じで『おろち』を描いたりもしました。

――楳図さんは「子供」、「少年・少女」を描き続けてらっしゃいますが、『わたしは真悟』を含む後期の作品は、青年誌で発表されているんですよね。「だからこそ子供を描くんだ」と主張され、子供がテーマの作品を描き継いでいらっしゃった。一方で、私が『わたしは真悟』を最初に読んだのは18歳ぐらいなんですが、あの作品はある程度年を重ねないと真のすごさが分からないものだとも思うんです。楳図さん自身は、子供をテーマにした作品を同世代の子供に読んでほしいという思いが強いのか、むしろ大人になってしまった人間たちにもあるはずの子供性を狙って描かれているのか、どちらなんでしょうか。

楳図 子供が読んで内容を理解してもらうというのはちょっと難しいと思うんですね。昔子供だった大人の人たちに、「ああ、私たちもあんなようなことはあったねえ」というふうな見方をしていただいたほうが、素直に作品を見てもらえるかなと思うんです。

どうして青年誌でも子供をいっぱい描いたのかというと、子供が出てくる話のほうが、僕にとっては気持ちがいいんですね。子供って大人よりは動きは活発だけれども、ヘンな常識とか権力とかがない。どんなにバカバカしいことが起きても、「いや、ほんとだねえ」とか、「そんなのあるの?」とかって乗ってくれる。大人を描いていると、その登場人物自体がもう僕に向かって「私にあんまりちょっかい出さないで」と言っているような感じに見えてくるんですよ。「好き勝手言わないでください」とか、そんなふうに見えてくるんですね。

現実では起こらなそうな、飛躍した話を描くには子供が出てくるほうがいい。そういう意味で、僕のお話作りの基本は、おとぎばなしとか昔話とか、そこなんだろうなぁと思うんです。

――新作の『ZOKU-SHINGO 小さなロボット シンゴ美術館』も、冒頭に「これはロボットにおきたおとぎばなしです」ということばが置かれていました。

楳図 ロボットにおとぎばなしがあると面白いだろうなあ、と思ったんですよ。そこがすごく新しいかなあ、と。そこの設定を作ったうえで、ストーリーというよりかは、僕が普段いろいろ考えてしまうような、気になる要素を集めて一つにまとめたら、こういうふうになりましたという感じなんです。

例えば、あまりに進化しすぎたものって、ちょっと弱いですよね。分かりよい例で言ったら、木の洞に指を突っ込んで虫を捕って食べている猿は、指一本だけ長いんです。ああいう進化は、間違った進化だと思うんですよね。状況がガラッと変わった時に対応できないで、滅びるだろうなあと思ってしまう。でも、今の世の中で起きているのは、どっちかって言うとそういうイヤな進化ですよね。

だから僕、間違った進化の仕方をした時、そうなりそうになった時には、退化をしましょうと言いたいんですよ。元に戻る、ということなんですけどね。退化して元に戻ることのどこがすごいかと言ったら、何にでも応用が利くようになるんです。原始的になればなるほど応用範囲が広くなって、生命として強くなるんです。強くなったうえで方向を定めて、また進化すればいい。そのためにも、退化することが必要なんじゃないかと思うんです。

死がやっぱり一番怖い

――『ZOKU-SHINGO 小さなロボット シンゴ美術館』も含め、楳図さんは様々なかたちで「恐怖」を描かれてきました。今作から遡ること二七年前に描かれた大長編『14歳』(1990年~1995年)は、鳥人間の「チキン・ジョージ」が動物を代表して人類に復讐しようとする話です。こうした「復讐」の怖さが他の作品でも描かれる一方、楳図さんの初期の恐怖漫画ではしばしば、理由もないのに襲われる怖さ、因果関係が明らかではない「不条理」の怖さが描かれていました。「復讐」と「不条理」、因果のはっきりした恐怖と因果がわからない恐怖は、ご本人の中でどのように絡み合っているものなのでしょうか。

楳図 中心にあるのは不条理ですね。不条理であり得ない、「全部嘘です!」というお話じゃないと、僕にとっては面白くないんです。これはね、ホラーの定義でもあり芸術が求めるべきところだと思うんだけれども、「大嘘をどれだけつけるか」。大嘘をついてこそ芸術で、大嘘をつけてこそホラーで、ホラーと芸術って密接なんですよね。ホラーは絵柄的にもそれこそ不条理な絵になっていくので、描いていてすごく楽しいんです。

今おっしゃっていただいた復讐の恐怖は、おっしゃる通り因果関係のある恐怖ですし、僕の考えでいえば「行動の恐怖」に分けられるものなんですが、やっぱり不条理なものでもあるんですよね。現実にはあり得ないような復讐の根拠だの、復讐の手法だのが入ってくるからです。そこで不条理が抜けちゃっているものは、単なる事件なんですよ。単なる事件と、ホラーで表現される怖い出来事は、重なっている部分もあるけれども、いっしょくたにされたくないと思っちゃいますね。

――恐怖にはいろいろな種類がある、とは『恐怖への招待』の中でも展開されていた議論です。その中で、死を「原始的な恐怖」と形容されていました。いろんな恐怖を描かれてきた楳図さんにとっても、死の恐怖はやはり想像力の源泉となるものなのでしょうか。

楳図 死がやっぱり一番怖いですよ。それがなければ、怖いことが起きたって何も怖くないですからね。ただ、僕は基本的にあんまり暗い性格ではないので、すごい真面目なんだけど、すごい軽いんです。だから死の恐怖を普段、特別に意識することはないんです。おばけもぜんぜん見たことがないし(笑)。漫画を描く時だけなんですよね。

――子供の頃から、怖いものがお好きだったそうですね。

楳図 好きというか、父親と母親にさんざん怖い話を聞かされたんです。特に(奈良県宇陀郡)曽爾村に住んでいた頃は、父親から「ここには伝説がいっぱいあってね」と。「あそこの山の中にお亀池というのがあって、結婚した村のお嫁さんがお亀池に夜な夜な行くそうで、だんなさんが後をつけていくと……」って。父親に聞いた山の中でウワバミに襲われる話は、『へび少女』という漫画にもしています。「クマに襲われた時は、木に登って、登ってくるクマの手を鉈でちょん切ればいい」とか(笑)。

――手塚治虫さんは都市の比較的裕福な家庭の生まれで、お父さんが持っていた映写機で映画やアニメを観て育ったという話も有名です。ある意味、すごく対照的と言っていいか分かりませんけど……。

楳図 あっ、そう思いますね。手塚治虫さんってよく考えたら、僕と年齢が十歳も離れていないはずなので、そういう人がそんなに次から次に考えられるのはどうしてなんだろうって最近、ふと思ったんですよ。僕の勝手な想像の中では、お父さんがすごくいろんなところにアンテナを張ってらっしゃる方で、芸術や外国の文化などを採り入れられる環境の中で育ったから手塚治虫がああなったんじゃないか。

あちらは文化的で、僕のところは山の中ですからね。山育ちなので、(僕が描いているものは)山の一部が東京まで延びてきたというふうな、そのぐらいのものなんですよね。まあ、最近は僕もようやく街の人になっているかもしれないけど。

――ようやく、ですか(笑)。

楳図 でも、いまだに文化的なところは遅れていますから。携帯電話も持っていないし、パソコンなんかは家で使えるようにはしているけど、ほとんど使ったことはないですし。口でしゃべって、それこそ言霊で、というような生活のほうが僕は合っているかなぁと思うんですよね。ぐちゃぐちゃ、ぐにょぐにょした自然の中で僕は生きてきたので、それは消えないんです。

でもね、新作を描いていて思ったんですが、お話を作るうえで僕の基本にあるものは、「この世界の素にあるものは何だろう?」ってところなんです。そこをやらないと、自分の中でやった気にならないんですよ。さっき大嘘をどれだけつけるかが大事って言いましたけど、真っ赤な嘘はイヤなんです。

このところ、ありがたいことに、というか、おかげさまで、というか、僕の漫画が海外でよく出版されているんです。アングレームで賞をいただいたこと(2018年1月、フランスで開催された「第45回アングレーム国際漫画フェスティバル」で『わたしは真悟』が遺産賞を受賞)が、「よし、新作をやろう」と決めたきっかけなんですよ。

時代や世の中がどんどんどんどん変わっていく中でも、外国であっても、40年、50年前の僕の漫画を読んでもらっているのは、「この世界の素にあるものは何だろう?」というところを描いてきたからだと思うんです。

――今日はお話をうかがいながら、手塚治虫から始まる漫画史だけを見ていると分からない、もう一つの日本漫画の系譜の中から、もう一人の大きな天才が現れたんだなという事実を、改めて感じることができました。楳図さんの目にはまだまだ頼りなく見えると思うんですけれども、楳図さんとちょうど50歳違いの私たち世代が、これから楳図かずおの作品の価値を語り継いでいきたい。そうすることで、またその次の50年も語り継がれていくようにしたいと私自身は思っております。

楳図 ぜひそういう方向になるように頑張ってください(笑)。若い評論の方にもお力をいただいて、漫画の世界を豊かにしていただきたい。商業ベースばっかりにならないような、漫画の世界ってあるといいなぁと思いますので。

(初出 文學界2022年4月号)