顕在課題と潜在課題の解決アプローチは別物?意識したいWhy・What・How

こちらの記事は以下の方におすすめです

・顧客の課題解決アプローチについて考えている方

・顧客の課題Why、What、Howどう捉えるか悩ましいと思ってる方

どうも、ぶんたです。(@bunbuno0)

音声プラットフォームのプロダクトを作っているVoicyでPMチームのマネジメントとプロダクトマネージャーをやっています。

今回はプロダクトマネジメントだけならず、ビジネスにおいてよく出てくる「課題解決」について考えてみたいと思います。

課題とは何か

ではまず課題とは何でしょうか?

課題とは、解決するべき問題のこと。対処が必要な事柄であり、それへの対処を任務として負わされているような問題のこと。つまり、いわゆる「問題」のうち「対処する」「解決する」といった行動に重点が置かれている問題を指し示す表現。

「解決するべき」問題、「対処する」「解決する」といった行動に重点が置かれている問題。

つまり、解決が可能なものということ。

そして、課題というのは何かということを考えてみたときに、「顕在課題」と「潜在課題」に分かれます。

自分が提供している(しようと思っている)サービスや機能は、ターゲットユーザーの顕在課題にアプローチするものなのか、潜在課題にアプローチするものなのかを明確に理解して運用することはとても重要だと思います。

顕在課題とは何か

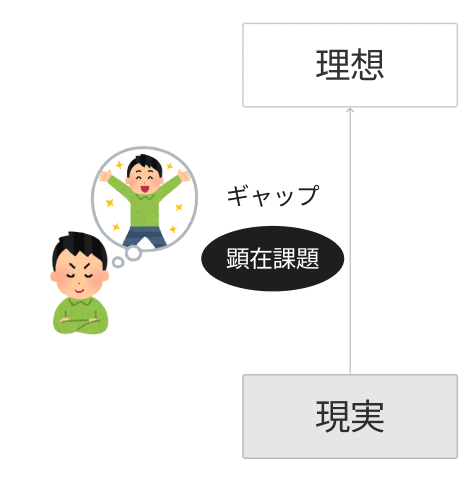

まず、顕在課題は何かということを考えたときに、”理想”と”現実”の”ギャップ”ということになるのだと思います。

これは対象となる人が「理想の状態がこういうものだ」であったり、「こうやれば理想になる」ということをある程度分かっている、顕在化したギャップがある状態です。

ただしどうやって理想になればよいかの最適解が見つからず行動に移せていない状態です。

つまり、顕在課題を抱える人はWhyは顕在化しているが、WhatとHowの最適解が見つかっていない状態といえます。

例えば、

・転職をして給料を上げたいが、良い職が見つからない

→自分にピッタリな募集が見つかる人材サービス(What・How)

・高くても良いホテルに泊まりたいが、良いホテルが見つからない

→高級ホテルの検索機能が充実した予約サービス(What・How)

などです。

そのギャップである”課題”を理想に近づけることによって”解決”するということになるのでしょう。

この場合、サービス提供者は理想に近づけるWhatとHowの最適解を提案し、利用してもらうことにより対価を得ます。

ただし、課題が明確な分、取り組もうとするプレイヤーは多く常にレッドオーシャンになりがちです。

潜在課題とは何か

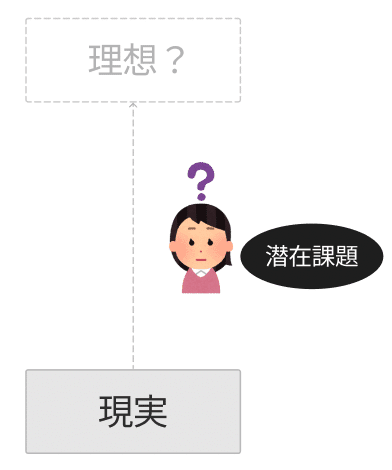

一方で、そもそも自分の理想状態は分からんが何か現実で課題を感じているということも多くあります。

その理想を提案して課題を明確化し、さらに解決することを潜在課題の解決と呼ぶことにします。これはWhyとWhatの提案です。

先ほどの顕在課題に対して、「そもそもそれが目的なの?本当は◯◯だからこういうことしたいんじゃないの?」とそもそもの潜在的な課題を解決するアプローチです。

例えば、

・転職して給料あげたい

→好きなことしてお金稼ぎたい(Why)

→youtubeでの配信(What)

・高くても良いホテルに泊まりたいが、良いホテルが見つからない

→非日常体験を味わいたい(Why)

→Airbnb(What)

※しかも高級ホテルより安い、変わった物件がある、一般人が貸し出して稼げる

こう考えると、多方面での潜在課題の解決をイノベーションというのかもしれませんね。

顕在と潜在を整理すると、こんなイメージです。

ジョブ理論で有名な"ミルクシェイクは車中の暇つぶしのために雇っている"という話も潜在課題を解決する一つといえます。

だからこそ、プロダクトマネジメントにおいてもよく「ユーザーの機能要望をそのまま入れたらダメ」とか言いますが、結局ユーザー自身も自分の理想状態というのは分かっていないし言語化できないものということなのだと思うんですね。

このあたりのことは歴史の偉人たちの名言に全てまとめられているような気がします。

・ヘンリー・フォード

「もし顧客に、彼らの望むものを聞いていたら、彼らは「もっと速い馬が欲しい」と答えていただろう」

・スティーブ・ジョブズ

「人は形にして見せて貰うまで自分は何が欲しいのかわからないものだ」

まさにこれ、HowではなくWhy・Whatです。

また個人的に、この潜在課題の解決策がアイデアとして作れても、その理想像のイメージをユーザーに持ってもらうことが一番難しいんじゃないかと思っています。

それをうまく表現したのが、とても有名なジョブスのプレゼンなんだと思います。「iPod!Phone!Internet!」ですね。

シンプルでiPhoneというものが自分達の生活を良くしてくれるということが瞬時に分かるプレゼンでした。

またもう少し身近な日本の例でいうと、近年盛り上がっているライブ配信サービス。

それこそ何かの顕在的な課題を解決するようなサービスでは無いように思えますが、Pocochaはこう伝えています。

「誰もが誰かの特別な存在になれる。そんな自分に気付けるアプリです。」

これぞまさに理想を提案して課題を明確化し、解決すること。WhyとWhatの提案を行なっているんだなと思いました。

(ちなみにPocochaのカルチャーデックは非常に言語化がよくできており、とても参考になります。)

なので、課題というのも種類があり、提供者としてうまくワークできていないと感じたら、

・Whyの訴求が間違っているのか、足りていないのか

・WhatがWhyと合っていないのか

・Howがマッチしていないのか

など、さまざまな切り口で考えることによって、糸口が見えてくるのではないかなと思ったりしています。

顕在課題と潜在課題は常に出てくるもの

潜在課題は理想状態の提案も含めてユーザーの行動を変えていくわけですから、とても難易度が高く、誰もやれるわけではないため、その分価値は高いといえるかもしれません。

ただ、だからといって潜在課題を解決するのが偉いというわけではありません。

潜在課題に対するイノベーションと同じくらい、顕在課題に対するHowのイノベーションは価値があります。

むしろイノベーションを起こす企業はどちらの課題にも解決する手法を提供しています。

例えばYoutubeの解決。Youtube創業の2005年当時、不特定多数のユーザーが動画を投稿し、それを不特定多数のユーザーが視聴できることが斬新だったというわけでは決してない状況でした。

その中で、初期の頃に提供できた価値というのは

顕在課題の解決

動画のファイル拡張子はさまざまあり、どの拡張子でもアップしやすいサービスは無かったが、Youtubeは対応した

当時、動画はブラウザで再生するには容量が大きすぎるため、DL形式が主流だったが、YouTubeはすぐに見られるストリーミング型を選択した。その替わり、解像度は思いっきり落とした(集中と選択)

潜在課題の解決

"Your Digital Video Repository"というキャッチフレーズで自分の動画をアップロードするというWhyを作った

またそれを自分のブログに埋め込めるようにして表現の幅を広げた

"Broadcast Yourself"というキャッチで自分で放送局を持つようなイメージに昇華した。そこから日本だと「好きなことで生きていく」などクリエイターにフォーカスし、潜在課題の解決方法を明示

(参考)

https://youtu.be/eAZo8PYVgQM

https://www.dir.co.jp/report/consulting/vision/20150826_010071.html

スローガンの変遷はユーザーへの提供価値変遷なので調べてて面白いです。

(ちなみにYoutubeは元々動画を利用した出会い系サービスを意図して作ったものが、ユーザーが自分のプライベートな動画をアップしていることに気付き、ピボットしていったというのも面白いです。是非参考リンクも見てみてください。)

またInstagramがリリースされた当時もたくさんのカメラアプリや写真共有サービスは既にありました。その状況で、

顕在課題の解決

当時通信速度が遅くアップロードが遅かった。バックグラウンドで処理をして速くアップできているような体験にした

潜在課題の解決

共有するなら写真を綺麗に見せたいという課題に対し、フィルタ加工というアプローチ。別に画質を綺麗にアップできるわけではないが、綺麗に見せたいという課題を見事に解決した

ポピュラーページに掲載されると不特定多数に見てもらえて嬉しいという体験を作った

(参考)

https://www.catapultsuplex.com/entry/instagram-history

こちらもちなみに、元々位置情報共有サービスからのピボットだったり、フィルタのアイデアは創業者の恋人のユーザー目線のアドバイスからだったりとか面白いエピソードがたくさんあります。

また、潜在課題を解決するプロダクトがデファクトになれば、その中でまた顕在化する課題に対応するサービスが新しく出てきます。

例えばSNSはクリエイター生み出し、そのクリエイターの潜在・顕在課題を解決するために、ツールや事務所などが出てきています。

このあたりは時代背景でも違うかもしれませんが、こういったことが繰り返されてさまざまなビジネスが生まれていっているのでしょう。

さいごに

課題は課題でも、顧客の捉え方やその時の状況によって解決方法やアプローチの仕方は変わってくるなーとふと思い、今回の記事を書いてみようと思いました。

この課題の解決に関しては、

・顕在課題の解決=課題解決型

・潜在課題の解決=価値創造型

と言い換えることができるかもしれません。以下は本記事で言いたいことが結構詰まっていました。

課題解決型とは

ユーザーが認識し、顕在化している課題(Needs)を解決するためのアプローチのことを指しています。端的にいうと、「顕在化している課題を解決し、ユーザーの欲しいモノやコト(Wants)を提供すること」がサービスやプロダクトのゴールとなります。

価値提案型とは

ユーザーがまだ認識していない、顕在化する前の課題(Seeds)に対して、新たな価値や価値観を提案し、欲しいと思えるモノやコト(Wants)に変えるアプローチのことを指しています。

この顕在化していない課題(Seeds)は、ユーザーが認識したとしても、それを課題だと感じる価値観が醸成されていないと価値が伝わらないため、課題解決型のアプローチとは明確に切り分けが行えるでしょう。多くの場合、この価値提案型のコアの価値や価値観を広めることが目下のゴールとなり得るため、価値提案型のサービス/プロダクトは新しい文化や価値観を生んでいます。

最後に、私が携わっているVoicyという音声プラットフォームもすべからく、顧客の顕在・潜在の課題に向き合って解決するべくプロダクトを開発しています。

音声サービスというまだあまり世の中に定着していないコンテンツを扱っていることもあり、潜在課題を解決する価値創造型の要素が強いプロダクトだと思っています。

Voicyや音声の特徴は以下資料にまとまっておりますので、ぜひ興味のある方はもっと知ってもらえると嬉しいです。

また今回ご紹介したような世界で有名なプロダクトの歴史や創業ストーリーをお話しする番組も配信しています。

こちらも良ければ聴いてみて下さい。