教えてタカハシさん~日本美術史余論~#6「平家納経 妙法蓮華経序品」複製

BUNBOU株式会社の代表・大森貴久の遊びに、同社所属の美術史家・高橋伸城が付き合う企画「教えてタカハシさん~日本美術史余論~」――。BUNBOUのメンバーが集まると、テーマはその時々によって異なりますが、いつもこんなニッチな話になります。第6回は、国宝「平家納経」の複製を取り上げます。後半には高橋が研究する〝法華衆の芸術〟についても雑談を交わしました。

善を尽くし美を尽くす

大森 今日は「平家納経」の複製を取り上げます。

高橋 いいですね。拝見するのを楽しみにしていました。

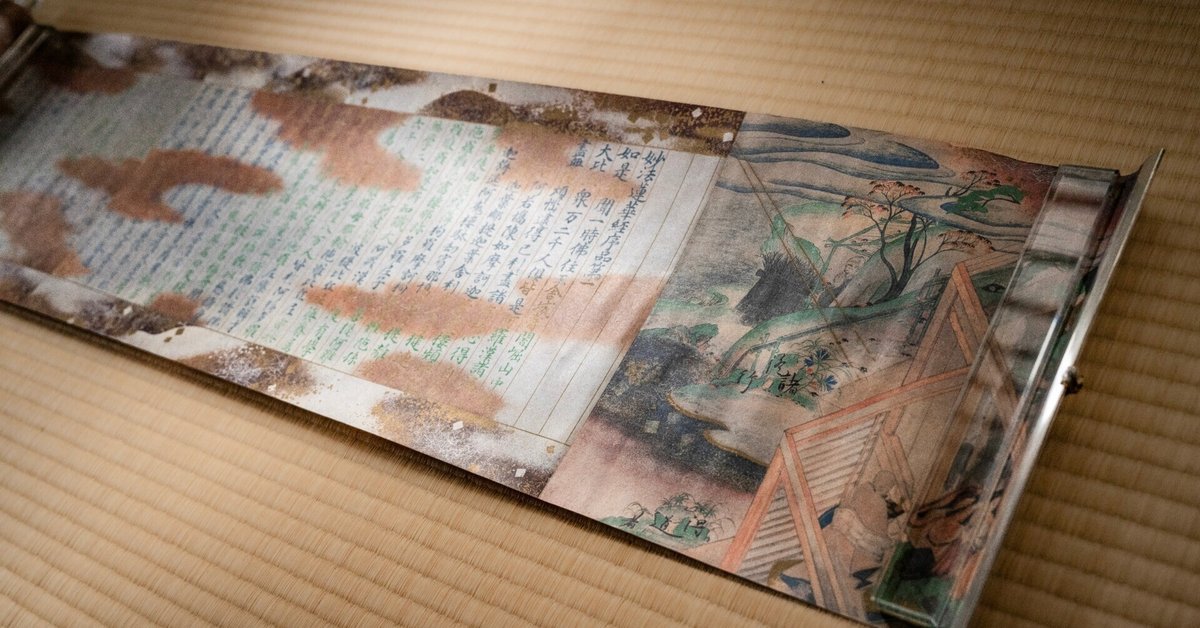

大森 今年の3月に落手したものです。美術公論社が1985年に頒布したもので、田中親美の模写の複製です。原寸・原色の完全復元らしいです。監修・解説は小松茂美ですね。

高橋 装飾も素晴らしいですね。

大森 とても丁寧なつくりで、軸先・銀製金具・組紐・和紙・印刷・仕立について、わざわざ制作者のクレジットがあるんですよ。

高橋 それはすごい。

大森 過去にも根津美術館が所蔵している「観普賢経」の複製を取り上げましたけど、この手の装飾経って、どのあたりを見ればいいんですか。初歩的な質問ですみません(笑)。

高橋 いえいえ。正解はないと思いますが、せっかくの機会なので僕が面白いと思う点を、一緒に見てみましょうか。

大森 よろしくお願いします!

高橋 平家納経は全部で33巻あります。内訳って分かりますか。

大森 法華経28品に開経(無量義経)と結経(観普賢経)を合わせて30巻ですよね。あとは般若心経と……なんでしたっけ?

高橋 阿弥陀経と願文で33巻です。これらの制作は、平家一門が基本的には1人1巻を担当したと言われています。各巻には、表紙絵・見返し絵のほか、水晶なんかを用いた軸先(軸首)や、透かし彫りでタイトルを示す題箋などが施されています。

大森 序品の軸先がまさに水晶ですね。

高橋 複製のクレジットを見ると、本当に水晶が使われているんですよね。手が込んでると思います。

それで、平家納経のどこを見れば面白いかと言うと、これはあくまで僕の感覚なんですが、各巻の装飾の〝違い〟に注目してもらいたいんです。

大森 装飾の違い?

高橋 はい。平家納経の願文には制作について「尽善尽美(善を尽くし美を尽くす)」と記されています。この「善美」の尽くし方が、33巻それぞれ異なるんです。

大森 なるほど。基本的には1人1巻を担当したということは、平家一門のそれぞれにとっての善美が尽くされたという言い方もできるわけですね。

高橋 そうです。序品を具体的に見ていきましょう。大森さん、見返しの絵のなかに文字が書かれているのが分かりますか。

大森 下にある「得道する者」は読めますね。上のほうは……「諸」と「行」は読めましたが、もうひとつの文字が読めないです。

高橋 これは、読みにくいんですが「修」なんです。なので、「諸の修行」ですね。

大森「諸の修行し得度する者」ですか。

高橋 そう。これは序品の本文中に出てくる言葉で、絵に文字を忍ばせる手法を「葦手」といいます。

大森 絵とこの文字はなにか関連しているんですか。

高橋 まさにそこなんです。本文では「諸の修行し得度する者」の前に「諸の比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷の」がつくんです。「比丘」は「出家した男性」、「比丘尼」は「出家した女性」、「優婆塞」は「在家の男性」、「優婆夷」は「在家の女性」を意味します。

大森 おぉ、見返し絵には出家・在家それぞれの男女が描かれていますね。これが序品の「尽善尽美」ということですか。

高橋 そうなんです。ほかの巻では、見返し絵に大きく梵字を配するものや、仏画を描くものなどがあるんです。また、軸先や題箋の意匠もそれぞれ異なります。

大森 面白い。全部並べて見比べてみたくなりますね。

研究者・技術者・支援者の意向

高橋 田中親美による平家納経の模本については、大森さんが好きそうな話がありますよ。模本が制作された経緯についてです。

大森 ぜひ聞かせてください。

高橋 大正9年(1920)1月に、美術史家で古社寺保存会の委員でもあった福井利吉郎のもとにある相談が寄せられます。相談は嚴島神社の宮司からで、平家納経の保管に関することでした。このときに、平家納経の原本を保管するために模本を制作してはどうかという話が出たんだと思います。

福井は後日、「源氏物語絵巻」や「三十六人家集」などの模写を手掛けたことで知られる田中親美に会い、平家納経の模本制作について相談します。ほどなくして、実業家で茶人の高橋義雄が仲介役となり、益田孝が主催する茶会「大師会」で資金を募ることになりました。

大森 錚々たる顔ぶれですね。

高橋 そうなんです。大師会が開催されて資金集めが行われたのは同年4月です。平家納経の原本5巻も展覧されて、開会から数時間で目標額の5万円が集まったといいます。

模本が完成するのは、それから5年後の大正14年(1925)11月です。東京帝室博物館などで展示されたあと、同月18日には益田らの奉納文を添えて嚴島神社に納められました。僕が面白いと思うのは、研究者(福井利吉郎)と技術者(田中親美)と支援者(益田孝ら)の意向が一致することで、模本ができ上がったという点です。

大森 話の発端から資金が集まるまでのスピードに驚きました。わずか3ヵ月ですもんね。かかわった人々の熱意ですかね?

高橋 はっきりしたことはまだ分かっていないんですが、1つだけ言えることがあります。

平家納経は17世紀に2度修復されています。じつは幕末から明治期にかけて、慶長7年(1602)の修復を担当した絵師は尾形光琳か本阿弥光悦ではないかという説が提示されていました。福井は光琳の研究者で、益田は光悦の作品を所有していました。だからこそ、平家納経の模本制作にすぐに関心を持ったのかもしれません。

ちなみに、模本ができあがってしばらくすると、慶長7年の補作者として俵屋宗達の名が定着していきます。

大森 平家納経の俵屋宗達といえば、願文の見返し絵にある鹿図ですね。幕末から明治期にかけては、あの鹿図が光琳か光悦の作とされていたというのは、とても興味深い話です。田中一光の代表作「JAPAN」に描かれている鹿は、平家納経の鹿図がモチーフになっているんですよね。少し前に、とある古書店が「JAPAN」のポスターを売りに出していて購入を検討したんですが、状態がよくなかったので諦めました……。

あらゆる選択肢を開いたままにする

大森 法華経にかかわる話だったので、高橋さんが研究している〝法華衆の芸術〟についても聞かせてください。『法華衆の芸術』(第三文明社)を刊行したのは2021年12月でした。僕のもとにも、次回作を期待する多くの声が寄せられていますよ。

高橋 ありがとうございます。鋭意執筆しているんですが、少し時間がかかってしまっていて……。

大森 次回作は僕自身も楽しみにしつつ……今日は1つだけ教えてください。高橋さんはかねて〝法華衆の芸術〟には共通する図像や技法、様式がないと言ってますよね。しかも、狩野永徳などの御用絵師から葛飾北斎などの浮世絵師まで、その肩書や流派は多様であると。なんとか、ひとことで言える特徴を絞り出してもらえませんかね?(笑)

高橋 そうなんですよね。まさにそこに悩んでるんです。まだはっきりと言語化はできていないんですが、最近考えていることを少し話してみますね。

まず「法華衆」という言葉を「法華経を根本とした日蓮の教えに(何らかのかたちで)従った人たち」と定義することにします。ここでの「従う」には、「教団に属する」だけでなく「教団に属さずに学び実践する」「慕う」も含めています。

では、法華衆の芸術家らは、日蓮の思想や法華経の教義に従うなかで、どう造形を実践したのか。日蓮の著作を学んだり、法華経を読誦したり、あるいは広く仏教について誰かと意見を交わしたりする。そんな日々を送る絵師や職人たちがいざ自分の作品に取りかかろうとするとき、日蓮の思想や法華経の教義は、「あらゆる選択肢を開いたままにする」という効果をもたらしたのではないかと、最近は考えています。つまり、思想や教義によって、1つの図像、1つの技法、1つの様式が強いられるのではなく、表現上「すべてが等しく可能」だったと。そんなふうに、思想や教義が個々バラバラな表現に行き着くように作用した点こそが、法華衆の造形活動に見られる共通項だったのではないかと思うんです。

先に、平家納経は平家一門のそれぞれが担当する巻に思い思いの善美を尽くしたという話をしました。これも平家の人々にあらゆる選択肢が開かれていたから可能だったのではないか。そう考えたくなります。

ちなみに「あらゆる選択肢を開いたままにする」「すべてが等しく可能」といったフレーズは、カンタン・メイヤスーというフランスの哲学者の著書『有限性の後で――偶然性の必然性についての試論』(人文書院、2016年)から拝借しました。

大森 思い浮かんだのは、法華経があらゆる人の成仏を説いていることです。例えば1人の極悪人がいたとします。その人の前には再び悪事に手を染めるという選択肢もあれば、改心をして世のため人のために生き直すという選択肢もある。なんとなくですが「仏性」という言葉にもリンクしてきそうな気がしています。

ともあれ、次回作も楽しみにしていますよ。高橋さんの研究が深まるのであれば、僕はなんでもしますからね。

高橋 ありがとうございます。しっかり頑張ります。

雑談後の雑談

高橋 床に飾ってあるのは五島慶太の二行書ですね。

大森 そうです。大阪の古美術商から買いました。高橋さんが、とある雑誌への寄稿のときに慶太翁を〝法華衆のコレクター〟として扱っていたので、今日は法華経つながりで飾ってみました。

ご存知だと思いますが、慶太翁は西川寧に隷書を習ったそうです。書かれてある漢詩は王士禎という清代の文人が詠んだもののようです。大体の訳文は下記の通りです。

〈鳳林関まで歓を送り 桃林の岸で別れた 紅い桃の花が咲く頃に また歓と再会したい〉

高橋 漢詩における「歓」を「愛しき人」や「あなた」と訳している論文を見たことがあります。

大森 若くして亡くなった万千代夫人のことが過りますね。

高橋 五島慶太と言えば、大森さんが企画して、編集にも携わった『法華経の風景』(鳳書院、2024年11月)でも取り上げられていましたね。

大森 そうなんです。慶太翁の故郷である長野県青木村を取材しました。五島慶太未来創造館には、この軸と同じような隷書の二行書が数幅飾られていました。ちなみに、今日お見せした平家納経の複製も『法華経の風景』に登場してるんですよ。

高橋 とてもいい本ですよね。

大森 ありがとうございます。

※

高橋伸城(たかはし・のぶしろ)

1982年、東京生まれ。ライター・美術史家・翻訳家。創価大学を卒業後、英国エディンバラ大学大学院で芸術理論、ロンドン大学大学院で美術史学の修士号を取得。帰国後、立命館大学大学院で本阿弥光悦について研究し、博士課程満期退学。現在はBUNBOUの一員として活動中。著書に『法華衆の芸術』(第三文明社)。

大森貴久(おおもり・たかひさ)

1988年、大阪生まれ。ライター・BUNBOU株式会社代表取締役。創価大学を卒業後、編集プロダクションに入社。独立後はフリーライターとして活動し、2020年にライター仲間とBUNBOU株式会社を設立。おもに雑誌の取材・執筆、書籍の編集・執筆などを行う。

写真:水島洋子

構成:BUNBOU WEB 編集部