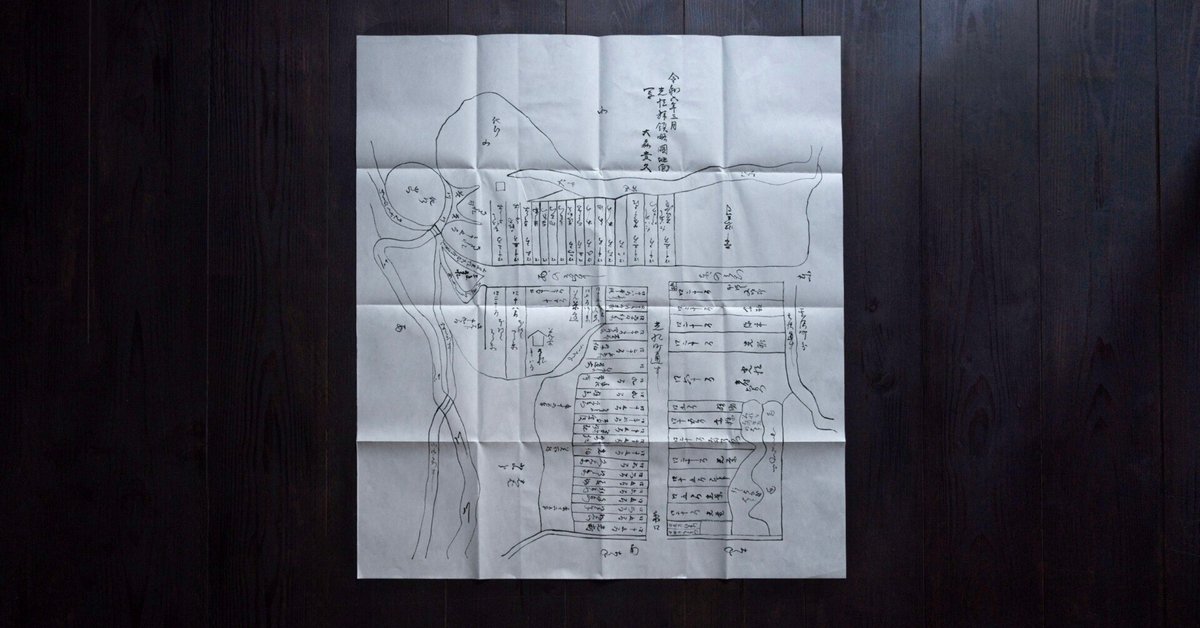

教えてタカハシさん~日本美術史余論~#7「光悦町古図」写し

BUNBOU株式会社の代表・大森貴久の遊びに、同社所属の美術史家・高橋伸城が付き合う企画「教えてタカハシさん~日本美術史余論~」――。BUNBOUのメンバーが集まると、テーマはその時々によって異なりますが、いつもこんなニッチな話になります。第7回は、大森が写した「光悦町古図」を取り上げます。本阿弥光悦の研究が専門の高橋は、京都・鷹峯の地図から何を読み解くのか。

明治以降で初めての写し⁈

大森 初めての高橋さんからのリクエストで、この古図を取り上げることにしました。僕が2024年3月に写した「光悦町古図」です。

光悦町とは、元和元年(1615年)の大坂の陣が終わった数ヵ月後に、本阿弥光悦が徳川家康から拝領したとされる京都・鷹峯の土地のことで、光悦の創作活動を支える人々が集住したことから〝アーティスト村〟と呼ばれたり、光悦が信仰した法華宗の宗徒が集住したと言われたりしています。

高橋 大森さんから古図の画像が送られてきた時のことは、今もはっきりと覚えています。通俗的な言い方になるんですけど……感動しました(笑)。

大森 感動? やっぱり高橋さんも相当に変人ですね。

高橋 光悦にまつわる書画を写した人は数知れませんが、地図を写した人は滅多にいないと思います。この古図を明治以降に肉筆で写したのは、あくまで出版物など公になった情報から判断する限りですが、大森さんが初めてだと思います。

大森 なんだか自分がすごい人のように思えてきました(笑)。

高橋 しかも、この古図は光悦町がどんな集落だったかを推察する際に非常に重要な史料なんです。

大森 なるほど。では、今回はこの史料の重要性について、教えてもらうことにしましょうか。

高橋 もちろんです。ただ、その前に、大森さんがなぜこの古図を写そうと思ったのかを聞かせてください。動機しだいでは、とても価値的な〝初めて〟になるかもしれませんので。

大森 重圧ですね(笑)。大した動機ではないんですが……美術館なんかで書画の作品を実見するときに、寸法について驚くことってありますよね。図録やインターネット上で見たことがある作品を、実際に見た時に「意外と大きかった/小さかった」といったような。

高橋 よくありますね。

大森 なので、以前から画仙紙の寸法には関心があったんです。半紙や半切(35㎝×136㎝)は使ったことがあったんですが、全紙(70㎝×136㎝)を使ったことがなかったので、「そのうち何かに使うだろう」なんて軽い気持ちで、なんとなく購入しました。

で、過去に開催された本阿弥光悦に関する展覧会の図録をパラパラとめくっていたら、光悦町の古図の寸法に目が留まったんです。確か横が約70㎝で、縦が80㎝。これなら全紙を使えるし、書でも絵でもないので気楽に写せて、なおかつ、本阿弥光悦のことだったら高橋さんが面白がってくれるかもしれない。そんなわけで、写すことにしたんです。

高橋 なるほど。偶然と思いつき……どこを切っても大森さんらしい動機ですね(笑)。

大森 どうですか。僕の〝初めて〟は価値的でしたか。

高橋 結論を先に言うと面白くないので、読者の皆さんのためにもこの古図の説明を先にしますね。

大森 ですよね……(笑)。

17世紀の光悦町を推察する手掛かり

高橋 じつは、現存する光悦町の古図はおもに4種類あるんです。①光悦寺(京都・鷹峯)に所蔵される原本と思われるもの、②1918年に刊行された『刀の研究』に掲載されたもの、③早稲田大学中央図書館に所蔵されているもの、④個人蔵のもの――の4種類です。このうち、大森さんが写したのは④の個人蔵のものです。

④は片岡忠英という人物が承応三年(1654年)に写したもので、これと①をつぶさに見比べてみると、17世紀の光悦町を推察するいくつかの手掛かりが見えてきます。

大森 それは興味深い。ぜひ教えてください。

高橋 大森さん、鷹峯の光悦の屋敷がどこにあったかって分かりますか。

大森 それは分かりますよ。もっとも間口が広いこの屋敷ですよね。地図には「光悦」とも書いてあるので、僕にだって分かります。

ちなみに、僕が企画・編集に携わった『法華経の風景』(宍戸清孝・菅井理恵、鳳書院)の取材でも鷹峯を訪問してきたんですが、屋敷は跡形もなく駐車場になっていました。駐車場の片隅に、ポツンと粗末な石碑はありましたけど……。

高橋 屋敷の部分には「光悦」という文字の他にも何かが書いてあるんですが、これは読めますか。

大森 うーん……なんだっけ。

高橋 ここには「当時六左衛門」と書かれてあるんです。六左衛門というのは、この地図を写した片岡忠英のことです。片岡家というのは光悦の父方の家系で、忠英は光悦の義理の息子にあたります。

大森「当時」ということは、この地図が写された時には、ここに忠英が住んでいたということですか。

高橋 その可能性があります。光悦の没年は寛永十四年(1637年)なので、年代的な矛盾はありませんね。興味深いのは、原本と思われる①には、この「当時六左衛門」という記述がないんです。僕も①を実見したことはないのですが、1916年に刊行された『光悦』(光悦会編、芸艸堂)に掲載されています。

大森 原本と思われるものに記載がないということは、写しの段階で書き加えられた可能性があるということですか。

高橋 そうです。1つ補足しておくと、1964年に刊行の『光悦』(第一法規出版)に①とそっくりの古図が掲載されたのですが、よく見ると「光悦」の区画に「六左衛門」と記されています。1916年以降に何者かが①に「六左衛門」と書き加えた可能性が指摘されていますが、光悦寺の古図はなかなか表に出てこないので僕自身は確認できていません。

仮に光悦寺が2種類の古図を所蔵している場合、「当時六左衛門」以外の相違点は見当たりません。また、④には「当時六左衛門」以外にも、南北の通りを示す「光悦町通すし」や「常照寺」といった名称、さらには土地の由来を示す「光悦拝領」といった説明が書き足されています。①では、南北の通りは「通り町すじ」と書かれ、「常照寺」の名称や「光悦拝領」の説明は見当たりません。

片岡忠英が加筆した理由

大森 素朴な疑問です。なぜ、片岡忠英は原本にない文字を書き足したのでしょうか。

高橋 まさにそこなんです。はっきりしたことは分かっていませんが、いくつかの推察はできそうです。前提として、ここで光悦町の形成とその後について、少し整理しておきますね。

光悦が家康から鷹峯を拝領したのは、冒頭で大森さんが説明してくれたように、元和元年(1615年)の大坂の陣が終わった数ヵ月後のことでした。その経緯は『本阿弥行状記』や『本阿弥次郎左衛門家伝』などの本阿弥家の家伝に記されています。ただし、幕府側の公的な史料には土地の下賜については一切何も残っていません。

では、光悦町にはどんな人々が住んでいたのか。『本阿弥行状記』には、本阿弥家の一族や友人、使用人などを一緒に住まわせていた旨が記されています。他に林羅山の『鷹峯記』(1630年)や灰屋紹益の『にぎわひ草』(1682年)などにも、鷹峯のことが記されていますが、光悦以外の住人については詳しく触れられていません。したがって、光悦町にどんな人物が暮らしていたのか、あるいは暮らそうとしていたのかを伝える史料は、光悦町古図がほとんど唯一と言えます。

大森 すべてを読めたわけではありませんが、光悦の孫・光甫が南北の通りの一番南側、すなわち光悦町の端に住んでいたことが気になりました。門番的な役回りを担っていたのかな、なんて素人ながら想像を膨らませていました。

高橋 光甫の他には、例えば光悦の養嗣子・光嵯や弟・宗知、尾形光琳・乾山の祖父にあたる尾形宗伯、紙師宗二、蒔絵師・土田宗沢と思われる名前などが確認できます。個人的に興味深いと思うのは、宗知の名前があることです。宗知は母・妙秀に勘当された人物なんです。つまり、本阿弥家の外に出されてしまった弟も、光悦はこの地に住まわせた、あるいは住まわそうとした可能性があるんです。

大森 目の付け所が高橋さんらしい(笑)。

高橋 なぜ片岡忠英が加筆したかに話を戻しますね。光悦が世を去ってから6年後にあたる寛永二十年(1643年)頃に、光悦町とその西側にある鹿苑寺のあいだで土地の境界をめぐる争いが起こります。光悦町側の土地で争点になったのは、おもに尾形家の屋敷でした。

大森 1643年ということは、片岡忠英が古図を写したのが1654年なので、その9年前ですね。

高橋 そうです。本阿弥家は、京都所司代の板倉重宗などを巻き込んで、鹿苑寺の住持と何度も交渉の場を持ちました。正保四年(1647年)の8月には、光悦の孫・光甫が鹿苑寺を訪問して住持と話し合い、茶も振る舞われたという記録があります。その5日後に争いは決着し、翌年の慶安元年(1648年)に正式な借地契約が交わされます。

大森 なるほど。土地の争いがあったから、領有権を示すために地図を写す必要があり、さらには強烈なキャラクターである叔父の光悦の名前を記すことで、権威を顕示しようとしたということですかね。片岡忠英が書き込んだ「光悦拝領」という但書も、権威の顕示という目的と辻褄が合う。

安定が揺らぎ始める光悦町

大森 でも、1つ気になるのは時間的な整合です。鹿苑寺との争いが終わったのは1648年。片岡忠英が古図を写した6年も前のことです。そんなに時間が経ってから、領有権を示す必要があったんですかね?

高橋 それもはっきりとしたことは分かりませんが、1670年代に入ってから今度は光悦町の新しい住人と本阿弥家のあいだで争いが起きているんですよね。

大森 光悦が世を去ってから、争いが続くわけですか……。

高橋 そういう言い方もできますね。そして、延宝七年(1679年)頃に光悦町は幕府によって召し上げられ、元禄十年(1697年)には光悦の子孫にあたる本阿弥光通が江戸へ移住します。

大森 光悦が鷹峯を拝領したとされるのが1615年なので、光悦町は100年続かなかったんですね。光悦の没年(1637年)から考えると、50年も続いていない……それは知りませんでした。

問いに戻りますが、片岡忠英が加筆したのはどうしてなんでしたっけ? ここまでの話をひとまずまとめてもらえますか。

高橋 あくまで推察の域を出ませんが、①地図が作成されたのは光悦を中心に形成された町の安定が揺らぎ始めた時期であり、②忠英は加筆によって「光悦」とのかかわりや、この町が徳川家からの「拝領」であることを強調した。③そこからは、「光悦」の名のもとに町を復興させよう(あるいは自分たちの立場を正当化しよう)とする思惑が読み取れる――といった感じでしょうか。

大森 なるほど。今日は謎解きっぽい感じで、いつも以上に面白かったです。ところで高橋さん、もう1つの問いを忘れていませんか。

高橋 ん? なんでしたっけ?

大森 高橋さんが知る限り、明治以降に初めて写したという僕の〝初めて〟は、価値的でしたか。

高橋 あぁ、そうでした(笑)。僕が聞いた限りでは、大森さんはただ全紙が使いたかったのと、光悦にかかわることであれば僕が喜ぶと思ったから写したということでしたよね?

大森 そうです。

高橋 これまで繰り返し写されてきた光悦町古図には、それぞれに明確な意図や目的があったはずです。たとえば、原本やそれに近いものには住居の位置や間口を示す機能があったであろうし、忠英が写したものには町の復興や立場の正当化といった目的があったと思われる。

そう考えると、大森さんの写しには光悦町と直接にかかわる意図も目的もないわけです。裏を返せば、大森さんは、光悦町の形成・復興・顕彰などの政治的な意図や目的からまったく外れたところで光悦町古図を写した初めての人の可能性がある。

大森 褒められているような、貶されているような……(笑)。

高橋 今日は僕のリクエストを聞いてくださり、ありがとうございました。次回も楽しみにしています。

雑談後の雑談

大森 写真家の宍戸清孝さんから、素敵な贈り物をいただきました。『法華経の風景』に掲載されている写真です。せっかくなので画仙紙にプリントして、軸装してみました。

高橋さんは常照寺の吉野門の写真を、僕は五島美術館の古経楼の写真を、それぞれいただきました。今日は光悦町の話で常照寺にも触れたので、数少ない読者の皆さまにお披露目をしようと思いまして。僕がいただいたものは、ついでのお披露目です。ちなみに、常照寺の土地を寄進したのは光悦ですね。

高橋 吉野門の写真は粉雪が舞っていて、よく見ると門の内側に真っ赤な傘が見えます。門を寄進した吉野太夫を彷彿とする不思議な写真です。

大森 太夫は光悦らが生きた寛永時代の〝三名妓〟に挙げられる1人ですよね。この写真は偶然に撮影できたもので、我々が常照寺に着く直前に雪が降り始め、宍戸さんがいざカメラを構えた時にちょうど真っ赤な傘を差した女性が男性と一緒に門を潜ってなかに入っていかれたんです。

高橋 不思議ですね。じつは光悦町古図に書かれている場所で現存するのは常照寺と光悦寺だけなんです。光悦寺は「いはい所(位牌所)」として書かれているんですけど……。いはい所は光悦町が返上されてから約10年後の元禄二年(1689年)頃に正式に光悦寺になります。

大森 そんなに早くできてるんですね。

高橋 光悦の名のついた町が本阿弥家の手を離れるのと入れ替わりで、光悦の名のついた寺が誕生したとも言えます。後年になると、この光悦寺が光悦の功績を顕彰する拠点になるんです。

大森 大正期に発足した光悦会の活動ですね。

高橋 そうです。片岡忠英が最も重視したであろう光悦の屋敷は残らず、光悦自身の信仰にかかわる常照寺や光悦寺が残っている。これもまた不思議なことのように思えます。

※

高橋伸城(たかはし・のぶしろ)

1982年、東京生まれ。ライター・美術史家・翻訳家。創価大学を卒業後、英国エディンバラ大学大学院で芸術理論、ロンドン大学大学院で美術史学の修士号を取得。帰国後、立命館大学大学院で本阿弥光悦について研究し、博士課程満期退学。現在はBUNBOUの一員として活動中。著書に『法華衆の芸術』(第三文明社)。

大森貴久(おおもり・たかひさ)

1988年、大阪生まれ。ライター・BUNBOU株式会社代表取締役。創価大学を卒業後、編集プロダクションに入社。独立後はフリーライターとして活動し、2020年にライター仲間とBUNBOU株式会社を設立。おもに雑誌の取材・執筆、書籍の編集・執筆などを行う。

写真:水島洋子

構成:BUNBOU WEB 編集部