THE DESIRE AND PURSUIT OF THE WHOLE 邦訳版① 枕& 序文① 雪雪 訳

『THE DESIRE AND PURSUIT OF THE WHOLE』はコルヴォー男爵、フレデリック・ロルフの書いた遺作小説である。

今作は、1910年頃、ロルフが51歳の頃にヴェネチアで書かれた。

この2年後にロルフは亡くなった。

自叙伝こそ本物の藝術。幼心の完成こそが本当の藝術。

これは稲垣足穂の言葉であるが、ロルフは神の子を目指し、永遠の父への恢復を求めて、そして、挫折し、敵を作り、最後は幾つかの自叙伝を残して、故郷イギリスとは離れたヴェニスで死んだ。

今作は、両性具有ともいえる美少年めいた少女ジルドと、ロルフ自身をモデルにしたニコラス・クラッブとの近代ヴェネチアのロマンスであり、愛が溶け合い一つになるまでの碧い海での物語である。

クラッブは蟹である。蟹は、硬い甲羅とハサミを持つ。それは彼の本質を示す名前だ。

ジルドはジルダという本名がある。高貴な出の女性であり、その名前の意味は、犠牲であり、生贄であり、神に見捨てられた人である。そして二形である。彼(彼女)もまた、本質を示す名前が与えられている。

この小説は美しい少年のような少女と孤独な作家が求め合う物語である。

私は両性具有を永遠のテーマにしている。この小説を読んだ時に、自分で書くものは既に書かれていると気付かされた。

今作のジルダとクラッブの愛の物語は、私の敬する稲垣足穂の『菟』と、とてもよく似ている。

『菟』はタルホと親しかった少女との交流の物語で、この少女は病魔で死んでしまう。けれども、この少女は本当には少年だった。

フレデリック・ロルフも稲垣足穂も、どちらも少年愛を書き続けた。タルホの少年愛は形而上学的であり、実際には手を出さないが、ロルフは少年と寝ていた。

どちらの作品も、少年への愛情を少女へ置き換えている。

ジルダとクラッブは主従の関係だが、シオール、即ち御主人様と言うクラッブの継承は読みやすく、『菟』に倣って先生と統一させて頂く。

それから、『ブレードランナー2049』。あの映像詩における主人公Kの虚無性は、性格は真逆と言えども、主人公ニコラス・クラッブのようだ。

彼の愛する携帯女性であるjoiと同様に、ジルダも本当にはロルフの横にはいない、イマジナリーだ。

ジルダは今作でその少年めいた美しい姿を言葉を尽くして描写されている。ヴェネチアの碧い海をトルコマリンに輝かせる太陽の髪を持つ少年少女として。

彼女が顕れて、美しくも魔的な自叙伝が完成した。

少年愛と自叙伝を藝術化したこのヴェニスの物語を、勝手ながら翻訳させて頂いた。私の拙い翻訳なので、随時、文章に手を加えていく。意訳、超訳にもなるかもしれないが、都度修正をしていくのを許されたい。

そして、それは永遠に続くかもしれない。これも気に入った作品を模倣し、修正しつづけていく稲垣足穂と同じだ。

いつの日にかそれが形になることを夢見て。

なお、タイトルは『全一への希求と追慕-近代ヴェネチアのロマンス』という河村錠一郎氏のものと違う超訳にさせて頂いた。

意味はプラトンの『饗宴』におけるアリストファネスの語る「アンドロギュノス」、即ちヘルマフロディトス、ふたなのなりひら、両性具有を語る逸話に登場する思想であり、半身への欲望と探求、それこそが愛だという逸話からきている。

つまりは、ヴェニスでの愛の物語が今作である。

今作はパブリックドメインであり、商用的なものではなく、あくまでも個人の探求、それこそ、私にとってのTHE DESIRE AND PURSUIT OF THE WHOLEとして書かせて頂くものになります。

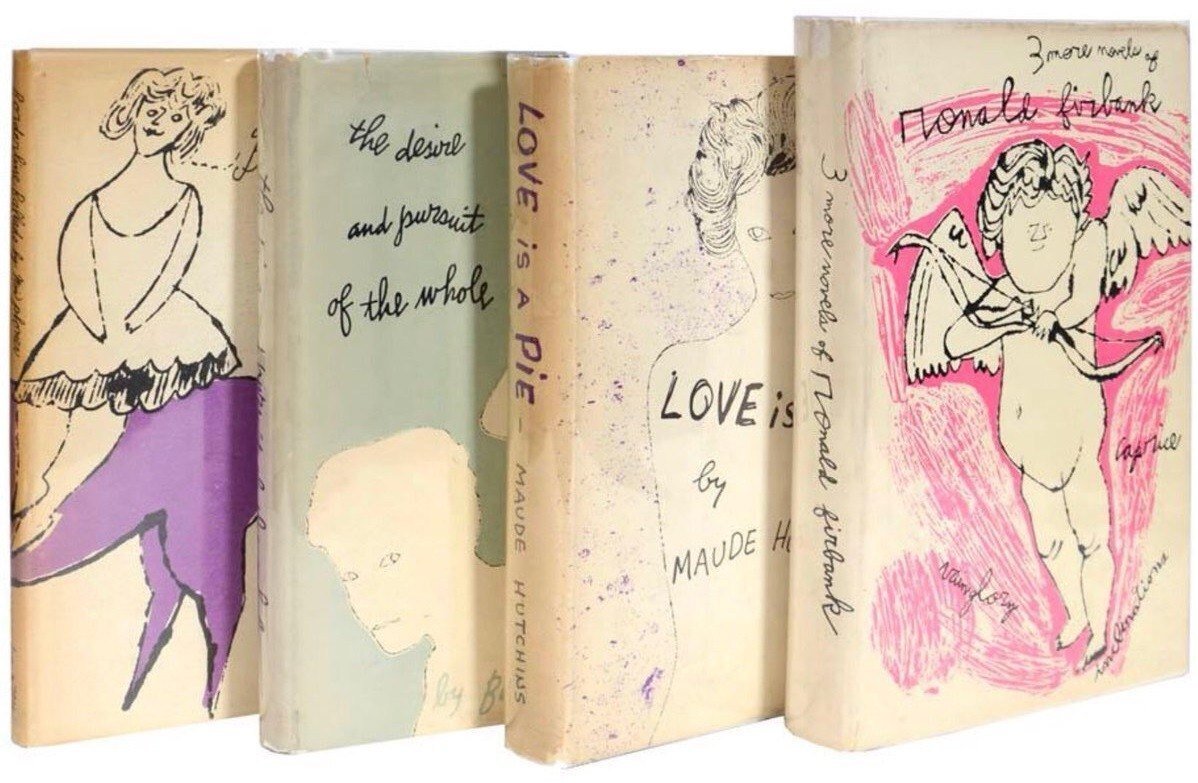

なお、1934年版の初版ではなく、New Directions から発行の1953年版の完全版を元にしています。

こちらは、アンディ・ウォーホルが装画を手掛けており、同性愛者の彼が描くからこそ上手く内容とフィットした、美しいものに仕上がっています。

初版は装丁が異なり、異同もある。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

『アダムとイヴのヴェニス-近代ヴェネチアのロマンス-』

フレデリック・ロルフ

コルボォー男爵 著

『ハドリアヌス7世』

序文

W・H・オーデン著

文学的表現の才能というものは、その持ち主をさえ困らせることがある。

作者の本性を、本人の同意なしに、或いは本人にさえ知られることなく、他者に暴露してしまうからだ。

平凡な言葉や決まり文句というものは、文学においてはある種のペルソナとして効果的に機能するものだ。

しかし、本物のスタイルとは、如何に「人工的」かつ「非人間的」であろうと、またどんなに隠そうという意図をもってても、その背後にある創造的な顔、そしてその類似性のなさというものは、決して恣意的ではない。

私が知る限り、『アダムとイヴのヴェニス』は、その顕著な証明の一例だろう。ロルフはこの本を書くにあたって、読者が主人公であるニコラス・クラッブの人生を識ることを期待していた。牡牛が倒れた者を踏みつけるような、悪意ある一団の犠牲となった無実の天才である彼に同情し、その憤りを分かち合うことを。

しかし、期せずして、ロルフの卓越した才能のお陰か、読者は、そんなことよりもはるかに興味深い体験をすることになる。彼がホモセクシュアルの偏執狂の目を通して世界を見ていたことによってだ。

実際、ロルフは今作において彼自身の肖像画を見事に描いてみせた。彼の不満をすべて想像上のものとして描き、そして片付けてしまった。

しかし、少なくとも、ボンセン(※現実でのヒュー・ベンソン※後述)の行動はそうではなかった。

A.J.A.シモンズの魅力的な伝記『コルヴォーを探して』をまだ読んでいない人には、ロルフの伝記を2冊とも読むまで、その読書の楽しみを先延ばしにすることを強く勧めたい。

その2冊の伝記とは『教皇ハドリアヌス七世』と本書である。そうすれば、それらの文学的フィクションからすでにシモンズが多くのことを推測していたことに気づき、驚くことだろう。

『アダムとイヴのヴェニス』は悪夢と白昼夢を織り交ぜて書かれている。その悪夢に登場する人物は、ヴェニスやイギリスに実在していたのだ。しかし、それらはニコラス・クラッブの怒りと猜疑心によって、現実よりも不吉な姿に歪められたようにも見える。

そして、本当には、ヒロインであるジルド(※本名はジルダ)は陸にも海にもいなかったのだ。

けれども、彼女は人間のエゴが人生に要求する巨大なものを、何よりもリアルに曝け出す存在として描かれている。

この本の勝利のひとつは、ロルフが意図したわけではないにせよ、次のような点である。ジルドは、ニコラスの『敵』たちと一度も顔を合わせないにも関わらず、主人公と敵との関係を、自らと主人公との関係性をもって、合わせ鏡のように写してみせる。ジルドと『敵』は決して出会うことはないが、この2つの世界の関係性はとても近しいものだ。その不条理を認めることなくこのような白昼夢に身を委ねている人は、この世界での日々の生活を、悪夢のようなものにしてしまうに違いないだろう。

ジルドの物語が「絶妙」で「ロマンチック」だというシモンズ氏の意見には、私は同意しかねる。この物語は魔想のようなものだ。主人公のニコラス・クラッブは、彼の片割れが人間なのか、それとも出来事なのか、そのどちらなのかを長い間決めかねていた、と淡々と語るところから物語が始まる。

フランソワ・ド・ラ・ロシュフーコーの格言にあるような、野蛮な言葉である。しかし仮に彼の半身が人であるとして、「それ」はどのような肉体的な性質を持っているものだろうか?それは17歳の少年の姿に違いない。それがニコラス・クラッブの好みの体型だからだ。しかし残念なことに、少年は金のない中年男に一生を捧げることなどは出来ないものだ。少年は成長するにつれて、ひょろひょろになり、顔立ちも粗くなる。しかも、教会も国家も、中年男との結婚を許してくれはしないだろう。

だから、少年ジルドは少女ジルダへと変身する。

少年は一緒に上手投げで雪玉を投げることに興じるが、その片割れが退屈していれば、それをいつ止めるかを心得ているわけだ。

そして、その片割れは貧しい孤児でなければならない。その命と生活と教育は主人公のお陰で得るもので、合体に値する人物でなければならない。そして、ドージェ(※イタリアの国家元首)の子孫であることも必要だ。ミルトンの『失楽園』に登場するイヴのように、服従する使用人でなければならない。主人(アダム)に仕えることで「完全な自由」を見出すのである。

この白昼夢はニコラス・クラッブに特有の異常なものであり、その特徴があるが、読者のものとも類似性がある。そのため、御自分の白昼夢を「ロマンチック」なものだと考えるのを防ぐのにも役立つはずだろう。

偏執狂というものは、「私は特別な人間だから、誰もが私を特別な存在として扱うに違いない。」と考えるものだ。したがって、他人が自分を単なる手段として扱ったり、無関心だと、その事実を受け入れることが出来ない。人は彼に目的があって接しているのだが、それを悪意があるのだと解釈する。否定的なやり方を用いて、彼を破壊しようとしているのだと。

普通の人間は、実はほとんどの場合、快楽を得るための手段として、お互いに同意のもとに利用し合っているのに過ぎない。自分自身に対しても他人に対しても、私たちは「自分たちだけが愛されるため」、この慣例を守り続けている。この虚構は賢明だ。それなしでは、社会生活は耐え難いものになってしまう。

稀にしかない繊細な無償の愛の可能性も、そうでなければ枯れてしまうのだ。しかし、時折、無償の愛が剥奪されることもまた、有益な経験になり得ることがある。それこそが偏執狂の陥るものだ。

彼は、人々が自分をとても愛していることを過度に要求し、愛していないと非難する。人は、誰かを愛したり憎んだりすることなどは滅多にはない。それどころか、私たちは飽きることなく、少しずつお互いに対して精一杯我慢し合っている。

偏執狂は退屈の典型なのだ。ニコラス・クラッブがヴェニスのイギリス植民地の人々が自分を嫌っていると考えたのは間違いだった。ただ、彼が死んだと聞けば、彼らはさぞかし安堵するだろうと考えたことに関しては、これは恐らくは全く正しいだろう。

どんな偏執狂も厄介だが、それが無一文であれば、もはや苦悩そのものである。

普通の人は、懐に十分な余裕があれば、快適な生活を送ることができる。そして、ホテル代の支払いができず経済的に困っている知人に対して、それを助ける義務があると責任を感じるだろう。しかし、彼はその感情により、この手の問題が解決することを当然のことだと考えている。このような問題を、個人的なことだとは考えてはいない。なぜなら、偏執狂の彼にとって重要なのは自分のホテル代ではなく、それを支払うことで人が自分に関心を示してくれたことそのものだからだ。その結果、彼はすぐに試練として別の危機を作り出し、哀れな恩人がこれ以上耐えられず、避けられない爆発が起こるまでそれを続ける。

偏執狂を個人的に経験したことのある人なら、作中にティアサークがニコラス・クラッブに最後に言った言葉に共感することだろう。絶望から、彼がパリサイ人(※ユダヤ教の一派)であることを明かした時である。

「あら、あなた、どうするつもりなの?」

「行くよ。もう行かないと。ここには長くはいられないだろうからね。」

「でも……。雨がすごいでしょう。どこへ行くつもりなの?」

「まだ決めかねている。」

ウォーデンは「うっくっく」というような、唸り声と金切り声が混ざったような声を発した。

「おやおや。」クラッブは几帳面に彼を見ながら言った。

「そうだ。私に君を助ける義務はない。同じ宗教の信者ではないのだからね。」

クラッブは続けて、

「その美しい考えで自分を慰めておけばいいさ。神に祝福された人よ。」

そう言うと、そのまま出て行った。

ロルフ=ニコラス・クラッブが自分の言葉の爪を誇りに思うのは当然だった。多くの不審者がそうであるように、彼は鋭い眼を持っていて、自分が見たものをどう表現するのかを心得ていた。

たとえば、ギリシャ語の教授が羽交い締めされたような声をしていたという一文、その人は私の友人のドーキンズ教授であり、その描写の正確さは私が保証しよう。誹謗中傷には豊富な語彙が不可欠であり、ロルフは勉強と絶え間ない練習によって、誹謗中傷の大家となった。

彼は、珍しい単語や新語、たとえば「バウナジック(ばかげた)」や「ベストテーミング(最高に僻んでいる」※ノルウェー語」などを使っても、決して場違いにならないように使う。

粗野で騒々しい短足のホッケー選手あるいは狩猟選手や、毛むくじゃらのフェルトをまとった醜悪な女や、スカートが揺れ動き、腰がボール紙で覆われ、ガラス玉のハットピンを刺し、透かし模様のストッキングに二等辺三角形の靴を履いた太った尻の美しいウェヌス。彼女はピンク色の鼻に丸い目をした、無駄に元気、愛玩犬のように無分別で、わがままで、おっちょこちょいだ。葱の花のような新しい長いタイトなラムブリキンスカーフが自分のはち切れんばかりの胸元へ身を乗り出している。柩のように羽飾りのジャングルの生い茂る冠をかぶった風呂で覆われている。

そして、これらのような「平易な表現」の中でも最も平易な言葉を使って見せる。

『あなたの手紙についてですが、偽善的な傑作を生み出したことを(文学的観点から)祝福します。どうもありがとうございます。しかし私は、たとえ綺麗に洗濯した服を着ていたとしても、他人の家の玄関先で死ぬようことはしたくないのです。あなたは、私がなぜ激しい態度を取るのか、猛烈な関心をあなたに持っているのか(あくまでも純粋に文学的側面ですが)、それを理解されていないようですね。それは、『Ouida’s Friendship(ウイーダの友情)』と『冬の街で』以外では、こんなにも恐ろしい人々が存在するとは思ってもみなかったからです。エストニア人なら知っていますし、メトイコイ(※古代ギリシャの在留外国人)なら聞いたことがあります。けれど、あなたが一体何者なのかを決めることは、それは、まぁ、これからの私の楽しみですね。そして、おそらく私と同様にあなたにも好都合でしょうから、出来るだけ私たちの仲を裂かないように努めはしましょう。

あなたの本の序文に、私の名前や作品に言及することは禁じられています。私は自分の会社を探すつもりです。あなたのような人物とは関わりたくないのです。

このような手紙を、読者は小説の中で安全に読むことができる。

カリバンへの一連の手紙は読むのが楽しい。サンクティッシマ・ソフィア騎士団は、今流行りの私的な世界ではないからだ。しかし現実には、ロルフの筆跡で書かれた厳しい絵葉書や封筒を見たとき、受取人は震え上がったと言われている。

もし『アダムとイヴのヴェニス』の中に、ロルフの悪夢と白昼夢しかなかったら、この本を臨床研究として読む以外には、あまりにも憂鬱になるかもしれない。

幸運なことに、この2つの裏側に、3つ目としての愛の物語がある。ロルフのヴェニスへの愛の物語だ。

ニコラス・クラッブは、自らの爪と誇大妄想にこれ以上耐えられないと思い始めたときに突然、自分がどこにいるのかに気づき、静かになり、自己を忘れて、真実を語り、幸福になる。

彼はゆっくりとヒノキの並木道を歩き、墓の間を歩いた。

両側にある小さな子供たちの墓には青か白かの旗が立てられていて、大人たちの墓にはより荘厳な記念碑が建てられている。絵ろうそくの束や蘭の花や豪華な永久花の花輪を抱えている貴族たちがいるのを彼は見た。

平民たちは、膝をついて雑草を刈り取りながら、安物の菊や遠縁の花で模様を描き哀れを誘っている。ここにはパン屋の小僧と電報係が、黒の錫と一瓶の金で父親の墓標を塗り替えていた。そこには6人の下品な悪党や、不正直で放埒な若者たちがいた。彼は同志の墓を囲んで、邪悪な膝をついていた。

ロルフは1908年の夏にヴェニスを訪れて以来、1919年10月に亡くなるまでその地を離れることはなかった。その5年間に彼が稼いだお金は、あちこちの雑誌に掲載された1ギニー(約2万円)だけだった。イギリスの友人たちは、彼が戻ってくれば援助しようと言ったが、彼は絶対に譲らなかった。飢えようとも、ヴェニスを離れようとはしなかった。

彼の他の部分が歪んでいようと、見せかけであろうと、この街に対する情熱は本物だった。そのことに、セックスがまつわることが関係しているのは間違いない。ニコラス・クラッブの誓いが自伝的なものであるとすれば、それは大いにあり得ることだが、ロルフは何年も貞操を守った。

ロルフは復讐に燃え、その貞操を解き放ち、イングランドでは送る勇気も余裕もなかった爛れた生活を送っていた。しかし、これだけでなく、最も重要なこともあった。

それはヴェニスの魅力だった。ヴェニスは彼にとって、偉大なる「良き場所」であり、強く情熱的な男たちによって築かれた都市だった。彼が最も渇望し、賞賛したものすべてを完璧に体現していた、 美、伝統、気品、そしてそこで起きる様々な出来事たち。

この本のその驚異的で壮大な第25章と第26章を読むと、ニコラス・クラッブは友人を失い、家を失い、無一文になり、食糧不足で錯乱状態に陥り、昼も夜も彷徨い歩き、そして、私たち読者は、彼を笑ったり憐れんだりするのをやめ、賞賛し始める。 家に帰るか、愛する場所で死ぬか。その苦しみの背後には高揚感がある。

作者同様、ニコラス・クラッブも少なからず狂っている。クレイジーであり、悪党であり、厄介者である。 彼は無気力でもなければ、濡れ衣をかけられているわけでもない。

この後に続く並外れたロマンスは、さらに並外れたな男の遺作である。他の媒体で、私は幻想的で、才能に溢れ、歪曲された「ロルフ神父」の生涯については、知られている限りのことを述べてきた。

私の伝記を読まれた方には、『アダムとイヴのヴェニス』がどのようにして生まれたかをすでにご存知だろう。その成立を理解するためには不可欠なものだ。

序文②に続く。(9/22に更新しました)