「ルックバック」公開当時・2021/07/19に書いたレビュー(加筆済)

下記の文章は、2021/07/19に執筆し、現在非公開にしているブログに載せていた「ルックバック」公開当時のレビューです。原題は「『ルックバック』は面白い。(藤本タツキ「ルックバック」クイックレビュー)」。

劇場版「ルックバック」を観て当時の熱量を思い出しました。改めて当時自分が書いた文章を読み直すと、これはけっこう重要な論点に触れていたなと感じましたので、再公開します。

誰でも無料で読める(読めた。2024年現在は買わないと読めない。買いましょう)ので今すぐ読みましょう。143pあるそうですが、とても面白いので、そんなことはどうでもいいことです。今すぐ読みましょう。

非常によくできているので、漫画論とかもやりたくなるし、演出技法がどういう論理に基づいて成立してるのか、つまり表現技法の分析とかしても面白そうだと思いましたが、まずは感想文として、どこがどうすごいか、作品のテーマがどのへんにありそうかということをざっと書いてみます。

読んだ方向けの感想ですが、読んでなくてネタバレというか物語の詳細について語られていても気にしない方もどうぞお読みください。

物語の冒頭部分では、「自分は絵もうまいしなんでもできる」とナイーヴな全能感に包まれていた主人公藤野が、不登校の京本の描いた絵のクオリティの高さに打ちのめされます。京本の4コマ漫画には一切セリフがなく、そのためストーリーがないように見えますが、彼女の圧倒的な絵力(えぢから)によって、画面にはペーソスが満ちています。正直小学生の描いたものとしては完成度が高すぎると言っていいでしょう。

藤野は自分には才能があると思い込んでいたのでしょう。

小学4年生にして敗北を知った藤野は、6年生になって、どれだけ練習しても埋まらない京本との差、そして「オタクだと思われてキモがられちゃうよ…?」と友達に言われたり、「私のいるカラテ教室来なよ/内申書に書けるよ」と姉に言われたりして、絵を描くのを一時やめます。

ここで読者に印象付けられるのは、「平凡」、「普通」であることを求める周囲と、「特別」、「一番」でありたかった藤野の内的動機です。「京本の絵と並ぶと/藤野の絵ってフツーだなぁ!」と言われて絵の練習を始めたとき、藤野は「『フツー』は嫌」と確かに思ったでしょう。

しかし絵を描くのをやめたとき、京本が特別であることを受け入れることを通して、藤野は特別であることを諦めたのでした。

卒業式の日に初めて会った京本は、藤野を「藤野先生」と呼びました。「藤野先生のファンです‼/サインください!!」と振り絞るように叫ぶ京本の前でだけは、藤野は「天才」で、「特別」でいられる。藤野が京本を特別だと思ったように、京本も藤野を特別だと思っていた。

藤野と京本は、「藤野キョウ」というペンネームで、2人で漫画を描き始めます。もともと才能のあった2人は高校卒業までに7本読み切りを書き上げ、卒業のタイミングで連載を持たないかと編集者から提案されますが、京本は「美術の大学に行きたいから」「連載手伝えない」と藤野に打ち明けます。

お互いがお互いにとって「特別」であるような関係は、とても居心地の良いものである一方、共依存的な、内閉したものでもあることに、京本はおそらく気づいていました。また、ここで藤野が京本に「アンタがさっ 一人で大学生活できるわけないじゃん!」とまるで依存させたい毒親のようなことを言っているのも注目に値するでしょう。

そもそも京本と藤野の漫画(というより絵)に対する向き合い方は、あきらかに異なっていました。

突き詰めて考えれば、ストーリーの根幹は結局人間同士の対立でしかないような漫画は世の中にたくさんあります。漫画に限らず、映画でも小説でも、およそストーリーと名のつくもの一般において、そうでしょう。その観点で言うなら、その対立をどこまで《うまく》描くかという技術的高度さがその作品の面白さを形作っていると言えます。『ドラゴンボール』にしても、『NARUTO』にしても、人間同士の対立構造を様々な手段でわかりやすく描出し、その解決の過程を《うまく》=劇的に描いているから面白いわけです。

この場合の「様々な手段」の中には、ファンタジー的ないわゆる「設定」の付加も含まれるでしょう。例えば、「サイヤ人」という設定を付け加えることで、ベジータとフリーザの対立はよく説明できることになりますし、孫悟空の超人的なパワーも説明できることになります。

「ルックバック」の話に戻れば、そうした「ストーリー」、つまり人間同士の関係性を重視した、大胆な言い換えが許されるのであれば、大衆的漫画観とでも呼ぶべき態度で漫画を描いているのが藤野であり、それとは対照的に、一個の芸術として漫画を描いているのが京本だと言えるでしょう。

だからこそ京本は、連載を通して藤野と一緒に「上手くなる」ことはできなかった。京本と藤野の別離は、(とりわけ商業的に出版される場合の)漫画というメディアにおける美術的要素と、ストーリーなどの散文的要素の対立の隠喩として理解することができるでしょう。

しかしここで浮上するのは、本来漫画というメディアにおいて、美術的要素と散文的要素は協同的なものであり、じっさいに優れた作品であるところのこの「ルックバック」においても、この2つの協同性が強調されているように思われるという点でしょう。

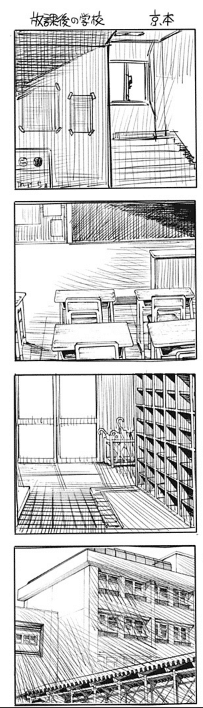

その最たるものとして指摘できるのが、以下に引用する、京本が小学4年生のときに書いたという設定の4コマ漫画です。

これ単体で提示された場合、鑑賞者にとってこれはただの風景画が4枚並んだものでしかありません。しかし、「京本」というキャラクターを作者として仮定し、踊り場から教室、そして昇降口から学校の外観へと移動していく視点に意味を見出すことは比較的容易になります。京本が不登校児であるという設定があればなおさらでしょう。

ただの風景画にも、背景が加わればストーリーが生まれます。漫画というメディアが、本質的に芸術性と散文性の中間点に位置することを藤本タツキは鮮やかにデモンストレーションして見せていると言えるでしょう。

さて、先述したような共依存関係から撤退した京本が不幸にも狂った男に大学で襲われ亡くなった後、藤野は「自分が京本の部屋の前で漫画を描かなければ」と考え、当時描いた4コマ漫画をバラバラに破きます。続く、藤野がカラテで狂人を制圧し再会するシーンは演出上秀逸で、また読者に対する情報提示としてもそつがないと言えますが、藤野にとってはこの想像こそ、何も役にたたない、都合のいい慰めでしかないというのもまた指摘しておくべきでしょう。

藤野にとっての救いは、そうした都合のいい想像にあるのではなく、京本にとって自分はずっと「特別」だったのだという事実でした。かつて京本は、連載の作業ペースを不安がる藤野に、見栄を張って「私の背中みて成長するんだなー」と言っていました。

タイトルの「ルックバック」は、"back"を「背中」という意味でとらえれば、この4コマ漫画のタイトルと同じ「背中を見て」という意味になります。藤野は出会った当初から見栄を張って、京本に対してカッコつけ続けていました。それが藤野にとってはとうてい無理のある見栄で、血まみれの背中だったとしても、特別な姿だったに違いありません。

不登校で引きこもりだった京本にとっては、外の世界のすべてが特別なものでした。そしてそれが恐ろしいものではなく祝福すべきものに変わったのは、藤野と出会ってからでした。

だからこそ、この漫画のラストシーンで上掲の4コマ漫画を読んだ藤野は、京本に背中を見せ続ける=自分にとって特別な存在である京本にとって特別な存在であり続けることで、京本との紐帯を維持するために、歩き始めるのです。残酷な世界を呪うのではなく、残酷な世界に彼女の与えてくれた祝福を届けるために。