AI時代のやわらかアタマ

我々現役世代、そして今後社会に出てくる世代は、生成AIとどう向き合っていくのか。『文藝春秋 2025年の論点』への磯田道史さんの寄稿(『教育二百年史から見た「これから必要な力」』)に考えさせられました。

我々は社会が数字に還元できるものをベースとした「数量化社会」になって久しいが、地殻変動が起きていると著者は説きます。中世からルネサンス期にかけて暦法や数式の発展など、「数で世界を捉える」思考が発展し、ひいては近代ヨーロッパが資本主義社会の支配者になったというわけです。「数量化」自体は工業化には有効でした。たくさん鉄砲を作り、たくさんの兵士を動かして敵国を攻め・・・というわけです。

一方で、「数量化」社会がもたらしたこととして、「公」への忠誠が希薄化し、「私」の利害が優先されるようになったと著者は指摘します。「私」を重視するエリートが社会を支配すれば、公を思う心は後退します。意外なことに、この問題はすでに江戸後期から認識されていたようです。現代資本主義社会の矛盾の萌芽ということかもしれません。

それでも、そんな矛盾を抱えながら社会全体が豊かになり続けてきた時代は良かったわけですが、だんだん限界が見えてきました。そこに生成AIの登場です。「数量化」が可能な領域において、生成AIはすでに人間を凌駕しています。XX試験の正答率がY割を超えた・・・というニュースに事欠きません。

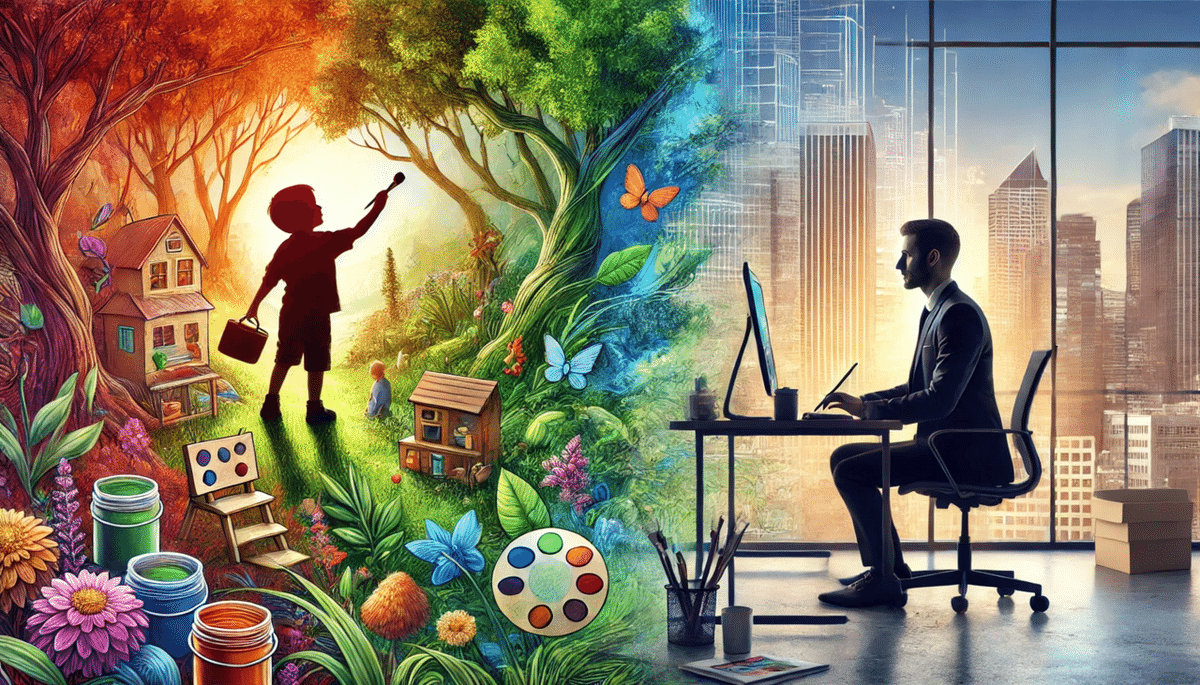

そんな時代において人間が身につけておいくべきもの、それは「発想力」であり、それを培うのは「哲学教育」であり、「体験=他の人がやっていないことをする」です。ド文系SEとして、「なんでこの仕事についたの?」と聞かれてきた身としては、逆転のチャンス到来??

…それはいいとして、私は、修行というか、苦行のような仕事をするのが当たり前、若手は「自分自身を鍛えるため」、長じては「管理職なんだから当たり前」というフレーズで、滅私奉公を求められてきました。(ちなみに私21世紀初の就職ですが、ちょうど読んでいた水木しげる『総員玉砕せよ!』が重なってきました…もちろん比べるのも申し訳ない話ですが、私の前の職場は何か同じ匂いがしました)

でも、それはAIがやってくれます。文章にもある通り、「完璧」より「寛容」が、多様な人材を巻き込める柔らかなアタマをいかに持つかが、これからの世代はもちろん、現役の世代も重要なのでしょう。でもその方が楽しそう、と思うのは私が楽観的にすぎるでしょうか。

いいなと思ったら応援しよう!