負けすぎてるから刺さる──『雨ニモマケズ』詩歌感想文

過日。ダイニングテーブルの向かいで宿題をしていた長女が、ふいに「この詩、いいよね!」と話しかけてきた。

なんでも、今、国語の授業で詩を収集しているのだとか。

たまに人生3周くらいしている達観した人間観をぼそりと呟くなど、人間に対する観察力や物事を見る視点や感性が鋭い長女だけど、お気に入りの詩が『雨ニモマケズ』とは。

「現代っ子にもささるのか〜」と、その普遍性に驚いた。

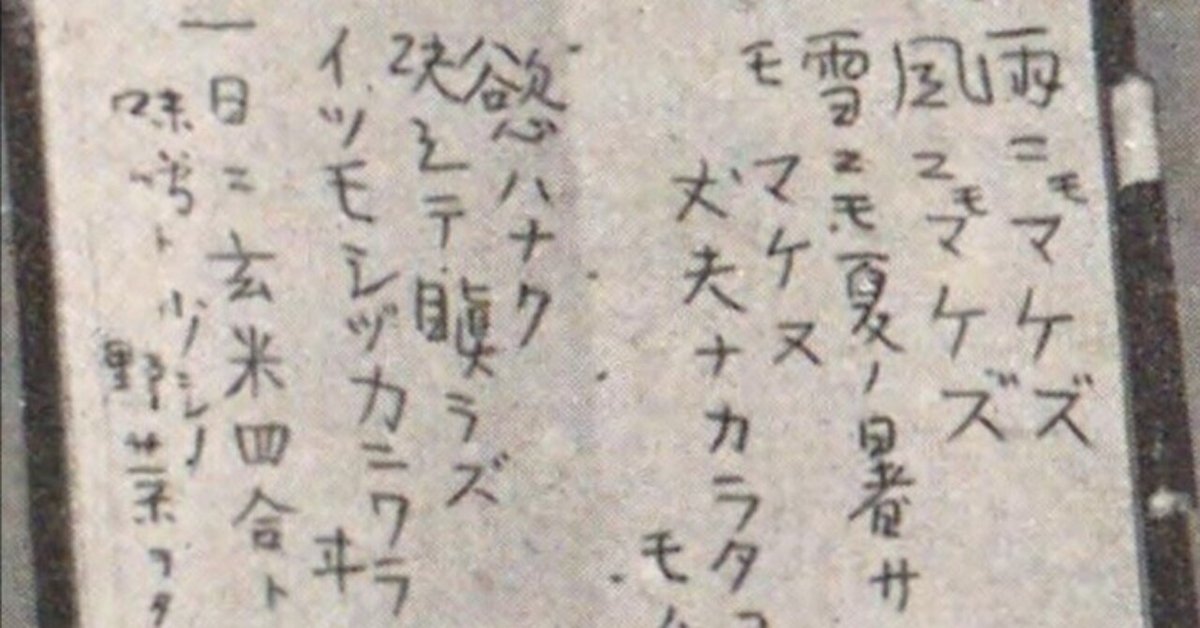

雨ニモマケズ

風ニモマケズ

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ

丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク

決シテ瞋ラズ

イツモシヅカニワラッテヰル

一日ニ玄米四合ト

味噌ト少シノ野菜ヲタベ

アラユルコトヲ

ジブンヲカンジョウニ入レズニ

ヨクミキキシワカリ

ソシテワスレズ

野原ノ松ノ林ノ

小サナ萓ブキノ小屋ニヰテ

東ニ病気ノコドモアレバ

行ッテ看病シテヤリ

西ニツカレタ母アレバ

行ッテソノ稲ノ朿ヲ負ヒ

南ニ死ニサウナ人アレバ

行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ

北ニケンクヮヤソショウガアレバ

ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒドリノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

ミンナニデクノボートヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフモノニ

ワタシハナリタイ

南無無辺行菩薩

南無上行菩薩

南無多宝如来

南無妙法蓮華経

南無釈迦牟尼仏

南無浄行菩薩

南無安立行菩薩

ロックな生き方の人

宮沢賢治は母が大好きな作家だ。

60-70年前のどの版だかも定かでないくらいの古〜い子ども用の伝記が家にあって、母は「これが大好きなの」と、とても大事にしていた。

家の本棚にずっとあるものだから、小・中学生くらいの時に暇を持て余して手にとって読んだことがある。

その時はちゃんと言語化できていたかはわからないが、伝記から伝わってくる賢治は、感受性が強く、優しく、生真面目で、一本気で、頑固な人だった。

朧げに覚えているエピソードの中で印象的だったのは、死の間際まで自分の信念を貫き通すしんどいくらいの「頑固さ」が垣間見えるシーン。

一日ニ玄米四合ト

味噌ト少シノ野菜ヲタベ

賢治はある頃から菜食主義を貫いて“生きもの”を食べなかったが、肺炎に侵された賢治の体調を心配した母が偽って鯉の肝を飲ませたときに、その事実を知って涙を流したという話。

結局、栄養もろくに摂らずに無理を続けた体は病に勝てず、力尽きるように亡くなってしまうのが本当にしんどい。読んだ時は、この人めちゃくちゃロックな生き方してるなと思ったものだ。

それはそれは美しいイーハトーブの理想郷

宮沢賢治の著作については、代表的なものは比較的目を通している方だと思う(内容は覚束ない)。家の本棚にあった本を思い返すと、内容もさることながら挿絵のすばらしい本が多かった。

📘藤代清治さんの『銀河鉄道の夜』

※家にあったのはもっと昔の版

📘高野玲子さんの『どんぐりと山猫』

そういった挿絵もあいまって、彼の描いた「理想郷イーハトーブ」は非常に美しい世界として子ども心に焼き付いている。

けれど、実際に賢治が直面していた環境や人間関係といった現実は、彼にとってそうそう美しいものではなかったと思う。

私が生まれ育ったのも東北地方だ。岩手ほどの降雪・寒さがある地域ではなかったが、私は北国の冬は大嫌いだ。

小さい頃から乾燥肌だったから、風が吹くだけで頬はすぐにひび割れるし、手は霜焼けになる。部屋の中でも朝は冷気がささる。暖房をつけないと動けない。とにかく何をするにも寒くて億劫なのだ。

30年前の都市部の暮らしですらこうなんだから、100年前の農村の暮らしはいかばかりか。まして「小サナ萓ブキノ小屋」という環境では。

ヒドリノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

冬の寒さがどうこうの話なんて生ぬるくて、実りのない夏が過ぎれば食べるものすら事欠くこともある。本当に、北国の暮らしは過酷だ。

裕福な家庭の出身だった賢治は、どんなに農民の気持ちに添い農民の助けになろうとしても「金持ち坊ちゃんの道楽」という地元での偏見や認識にぶち当たっていたのだろうと想像する。

人間関係においてたくさん失敗を重ね、自分の未熟さや醜さを恥じ、自分の置かれた環境を恨んだこともたくさんあっただろう。

それでも故郷を、そしてそこに住む人間たちを愛していたんだなあと。彼の作品の「イーハトーブ」には、異世界に仮託した現実世界に対する底知れない愛情を感じる。

『雨にすらまけて』る私

「かぼちゃさん」という方が、下記のような記事を書いてくれている。

理想に向かって、愚直とも思える態度で生きていた賢治の『雨ニモマケズ』は、私も10代の頃から好きな詩だった。なんて美しい生き方なんだろうと感嘆のため息をつく一方で、自分とのあまりの違いに息が詰まった。

だって、自分はこうだから。

雨に負けてベッドから出られず

風に負けて予定はドタキャン

雪にも夏の暑さにも辟易し

不調を訴えるのは口だけでからだはピンピン

欲だらけで

すぐに憤るくせに

いつも人に合わせて笑っている

食に対する欲もつきず

甘いものをついつい食べ過ぎ

あらゆることを

自分を中心に考え

たいして見聞きもせずわかったつもりになり

すぐに忘れ

交通の便の良い

高気密高断熱の部屋を望み

困った人がいても手を差し伸べる勇気はなく

体疲れた人を見て見ぬ振りし

心疲れた人にはその心を知らず余計なことを言い

諍いがあれば距離を置き

ただ不甲斐ない自分をなげき

ただ不甲斐ない自分に言い訳ばかりし

周囲からの目線ばかり気にしている

一見無難にやってるように見えたって

一皮剥けばそんなもんだよ私

10代の時はどうしても好きになってあげられなかった自分。そして本質は今も変わらない自分。

でも、それでもいいのだとようやく思えるようになった。

『雨ニモマケズ』は理想郷で、そこに向かうには『雨にすらまけて』る現実をしっかり見つめ、一つ一つ丁寧に近くの人と手を取り合い暮らしていくことがスタートだと思えるようになった。

矮小な人間なりに──矮小だからこそ、他者に誠実に真摯に正直に生きよう。

少なくとも今は、長女から突然差し出された『雨ニモマケズ』を久しぶりに読んでそう思っている。

カバーアート|出典:国立国会図書館ウェブサイト

https://dl.ndl.go.jp/pid/1169360/1/6