雑記外伝〜論理的思考能力を高めたい貴方へ〜

参考書:「具体・抽象トレーニング」細谷 功

皆さん、おはようございます。

今日は、木曜日ですね、如何お過ごしですか、私は先程、

AIによる人間の機能拡張について考えておりました、

ご存知の方が多いと思いますが、

AIに対しての指示をプロンプトと呼びます、そして、その指示に従い、

AIが生成したものを生成AIと呼びます、

この、

プロンプト→AI→生成AIと言う流れを、

『プロンプトエンジニアリング』と呼びますが、

このシステムを巧みに使いこなせれば、日々の診療効率が飛躍的に向上するなと思いました、

情報技術の知識の格差を、デジタルディバイドと呼びますが、

私は、まさに弱者の部類でしょう、

さて、本題ですが、

先日、

蔵書を眺めていて、そう言えば、この様な本もあったなと言う事で、

『導入』だけ紹介させて頂きます、

SNSや仕事で、どの様に応用するのかと言う、

演習問題も語ると膨大なので、興味がある方は、是非、本書を購入して下さいね、

(本編開始)

皆様、

この様なシチュエーションは良く、遭遇すると思います、

「あの人は、抽象的で分かりにくい」、「もっと具体的に指示して下さい」、

「あの人は理想論しか言わない」、

では、此処で一つ事例を出してみましょう、

抽象A「この部屋を片付けておいて」

具体B「抽象的で何を言っているか分からないです、もっと、具体的に教えて下さい、お皿や本はどの棚に返すとか、

総務部の誰に連絡をすれば良いのか、椅子と机はどの部屋に配置したら良いのかと言う様な具合で教えて下さい」

こう見ると『具体的で分かりにくい』と言うこともあると、ご理解頂けると思います、

Aは情報を自分の都合の良い様に切り取って抽象化し、Bへ伝えたのですが、Bは混乱しました、

そう、

世間では、『抽象的』であると言うことは批判されることが多く、

ネットやSNSの普及により発信者が増え、

皆、

満たされない承認欲求を、抽象派へぶつけております、

だが、

抽象の世界がない、

具体→具体の思考パターンの人は、『言われたことしか出来ない人間』ということになり、

AIで代替可能です、

そもそも、

人間の知は、横軸の情報量(量的拡大)と、縦軸の具体・抽象(質的拡大)で発展してきております(図1)、

なので、

私たちは、

具体→抽象→具体(図の縦軸移動)という思考パターンを意識する必要があります、

そう、抽象化と具体化を組み合わせることにより、

表面的な問題だけではなく、『根本的かつ本質的な問題』に辿り着くことが出来るのです(図2)、

一番左が、先程のB、そして、中央の抽象→抽象は政治家、

一番右の具体→抽象→具体が本質へ辿り着く人です、

人類の知は、

単なる量的な拡大ではなく、質的な発展も遂げていると先程述べましたが、

此れは、

法則の発見であったり、言葉と言うような抽象概念です、

そして、抽象概念を再び、具体化することにより、

相乗効果が生まれ、三角形は拡大していきます(図3)、

この、具体・抽象を繰り返すことにより、「一を聞いて十を知る」であったり、

経験していない事柄でも、

予測して行動することが出来るようになるのです、

例えば、

『数字における抽象化』を考えてみましょう、

数字は、

1、2、3を自然数、それが、負の数や0の発見を経て、

それらが抽象化された整数という概念が生まれました(図4)、

また、

整数の間に存在する分数が生まれ、その分数と整数を有理数と定義しました、

更に、

円周率やネイピア数と言った分数では表せない数を無理数、そして、

それらの上位概念として実数、

最後に、

現実には存在しない数を虚数、この虚数と実数を組み合わせて、

複素数という概念まで辿り着いております、

何が言いたいのか、

それは、数は抽象化によって汎用性を持った概念へと進化を遂げたと言うことです、

此れが、本書で強調している縦軸(具体→抽象)の思考プロセスです、

今後、

物事を抽象化して考えることは、より重要となりますが、その一方で、

社会が急激な変化について行けていない現実があります、

それは、どう言う事か、

今は、ネットの普及により個人が入手可能な情報量は飛躍的に増大しました、

だが、断片的な情報の拡大により、

情報の関係性や構造の推察といった、縦方向の思考が浅い状態になってしまっているのです(図5)、

だが、

個人レベルで見れば、縦軸を鍛える人とそうでない人に分かれていきます、

そう、今は、

単に大量のモノを知っているより、能動的に考える力が重要視されているのです、

また、

ネットの普及により、他人の行動に受動的に反応することを好み、

他人の行動を無責任に批判する人も増えております、

そして、

そこには、不毛な議論が多いです、この議論の原因の大部分が、本書のテーマである、

具体・抽象の混同にあります、

この具体・抽象思考を持てば、コミュニケーションギャップを解消したり、

生活がより豊かとなることでしょう、

閑話休題

具体・抽象とは、

相対的な概念です、従って、対比により、どちらが具体でどちらが抽象かは決まります、

例えば、

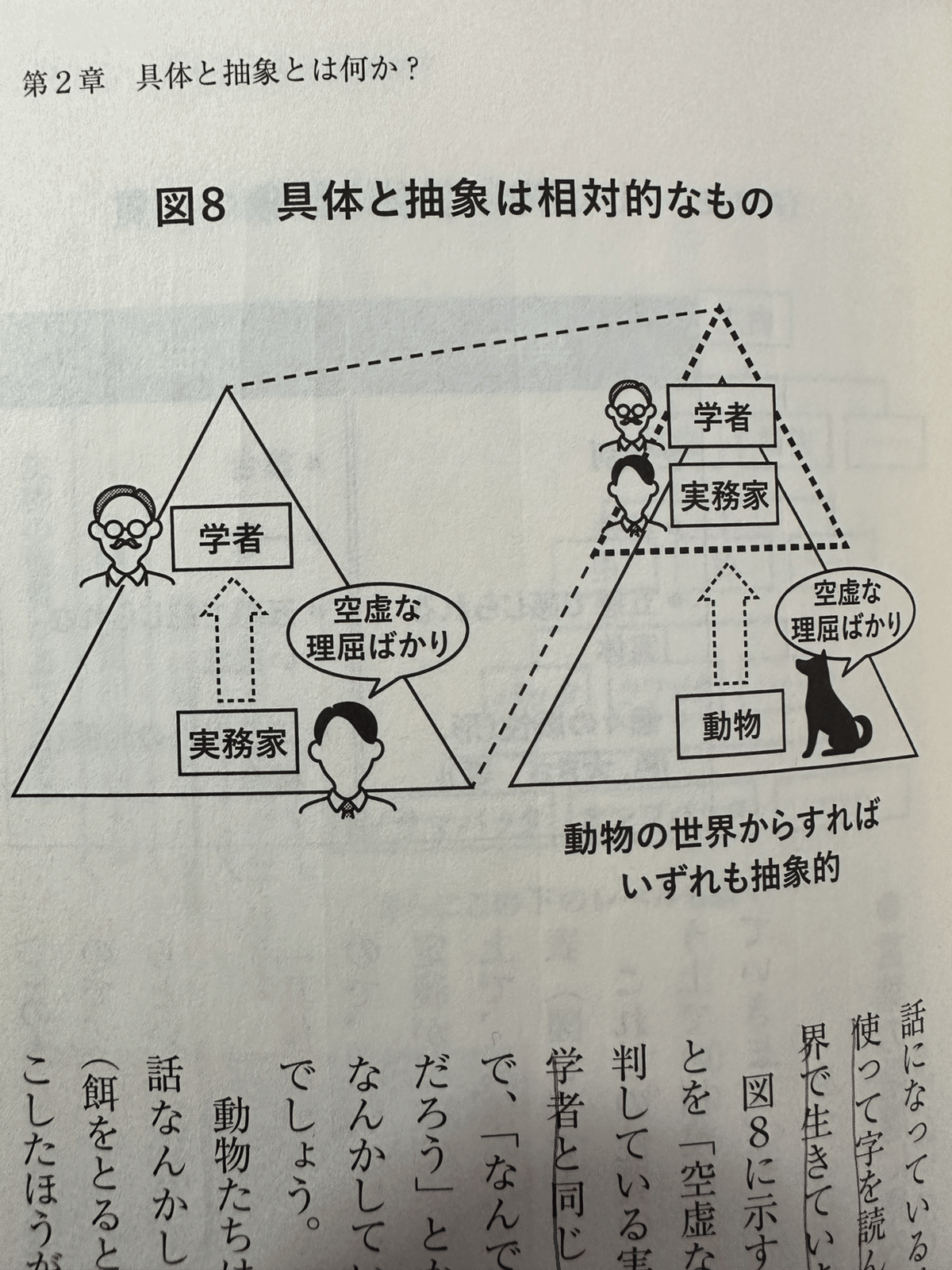

動物たちから見れば、学者も実務家も『言語』という抽象の世界を生きている存在となります(図6)、

具体・抽象は下位属性と上位属性として考えることが出来ます、

つまり具体レベルには抽象レベルの上位互換性があるということです(図7)、

抽象度が上がれば上がるほど一般的となり、具体性が上がれば上がるほど、

個別の事象を表すことになります、

つまり、

抽象度が高くなればなるほど、一つの言葉で多くの事を表現できると言う事です、

具体の世界の人は特殊な事象間の違いに着目するのに対し、

抽象を見ている人は常に一般規則や共通点に着眼します、

また、

抽象度が高くなればなる程、理解するための知的レベルも高くなります、

例えば、

計算中心の算数と高度な数学の違いは、抽象度の違いです、そして、

学年が上がれば上がるほど、

抽象度が高くなるため、理解できる人の数は減っていきます、

こうした、縦の世界の数学に比べれば、歴史や英語などは抽象度が高くならないため、

ついて行けないと言う現象は少なくなります(図8)、

知識量と具体・抽象の関係性、

閑話休題

具体的に説明すればするほど、理解できる人の数も増えるため、

『多数派』を相手にして数字を稼ぎたい人は、

具体的で分かりやすい方が良いでしょう、

だが、

実際には世の中の仕組みを作ったり、基本構想を作るためには、

抽象概念を操る力が必須となります、

でも、

その様な人達は『少数派』となる為、世間からは理解されないのです、

閑話休題

抽象化とは、

全体をみることでもあります、そう、抽象度が上がるほどシンプルとなるので、

世の中を部分的に見るのではなく、俯瞰することが出来ます、

抽象化のプロセスとして、具体がインプット、抽象がアウトプットとした時、

抽象化は分類の機能を持ちますが、

具体から抽象への方向は一通りではないです(図10)、

この分類は言わば、

縦軸への分類と言っても良いでしょう、また、抽象化とは、

あるグループと別のグループの間に線を引く作業でもあります(図11)、

そして、

抽象概念を操る能力に長けた人は、環境の変化など歪みが生じた時点で、

再度、線引きをする事が出来ます、

つまり、

再び具体的事象を観察してから、抽象化すると言う思考回路を起動させられるのです、

逆に、

具体派の人達は、一度引いた線引きを絶対的なものとしてみてしまう性質があるので、

此処でも、

やはり具体派と抽象派でギャップが生じることになります、

閑話休題

先ほども述べた通り、

抽象化とは何らかの膨大な情報量を短く集約して表現する、つまり、

一言で説明する行為ですが、

それは、目的により姿を変えます、

また、

抽象化は都合の良いように切り取ることでもありますが、

これは前述した縦の世界の切り取りであり、

世の中で言われるような話を切り取るとは少し違います、

この世間で頻繁に用いられる話を切り取ると言う表現は、

一連の話の中で自分に都合が良い部分だけを抜き出すことを言いますが、

此れは、横の世界の切り取り(量的切り取り)です、

一方で、

抽象化の切り取りとは、多くの属性の中から一部の属性を切り取ることであり、

それが縦の世界の切り取り(質的切り取り)となるのです、

この知識や情報の切り取りという横軸は、誰にでも分かることですが、

縦の切り取り、つまり抽象化と言うのは、

目に見えにくく、切り取られていること自体が分かりにくいので、

何らかのコミュニケーションギャップが生じた際は、

この横縦の切り取りを意識すると良いでしょう(図12)、

閑話休題

抽象化とは、

具体の世界から抽象度を上げることで、具体・抽象ピラミッドの上に上がることを意味します、

言い換えれば、

抽象化ができていない人は高い上位の世界が見えておらず、言わば暗黒です、

抽象の世界が見えている人は、具体の世界も見えることになります、

だが、そこを誤解し、

相手も見えているだろうと考えるとコミュニケーションギャップが生じてしまいます、

そして、

具体・抽象思考が出来れば問題解決能力も高まりますが、

それができない人は、これまでの知識や経験に頼った解決方法、

つまり横の世界に生きる事になるので、思考力は落ちてしまうでしょう(図13)、

此処迄が、

本書の導入です、後半で、では実際にSNSや仕事などで、

どの様に応用できるのか、

演習問題形式で具体・抽象トレーニングをしながら説明されております、

興味がある方は、本書を手に取ってみてくださいね、

以上です。

精神科医ましろ

おまけ

たまこ料理するな〜