アベノポリティックスとアベノミクスの幼児的な蹉跌のその後,労働者階級(階層)が七転八倒させられる日本国の惨状

※-1「2024年5月発表,報道の自由度ランキング」

2024年5月3日に国際NGO「国境なき記者団」(本部・パリ)英国支部が発表した「報道の自由度ランキング」は,日本を70位に評定する順位を公表した。

その調査対象となった180カ国・地域のうち,この日本の順位「70位」という結果は,前年68位から2ランクを落としており,ハンガリーやコンゴ共和国より低く,主要7カ国(G7)のなかでも最下位であった。

G7(カナダ,フランス,ドイツ,イタリア,日本,英国,米国)の一員しては以前から,実質,落第国みたいになっていたこの日本が,今回,「報道の自由度ランキング」が70位だと評価された事実をめぐってはとくに,その上位を占めた国々,ならびに日本と関係の深い東アジアなどからも比較したい国々を任意に選びだし,以下に紹介してみる。

ノルウェー 1位 デンマーク 2位

スウェーデン 3位 オランダ 4位

フィンランド 5位 エストニア 6位

ポルトガル 7位 アイルランド 8位

スイス 9位 ドイツ 10位

フランス 21位 イギリス 23位

台 湾 27位 オーストラリア 32位

イタリア 41位 アメリカ 55位

韓 国 62位 日 本 70位

参考にまで,前年の2023年に公表されていた「報道の自由度ランキング」については,次表をみてほしい。いずれにせよこのところは,70位あたりをうろついている日本であるから,まことにみっともない「かつての先進国」であったことになる。

つぎの関連する画像資料をみたい

以上のように70位付近をうろうろするようにさせた張本人は

安倍晋三

「世襲3代目の政治屋」安倍晋三というこの男

この図表のなかでは2回登場した

※-2 アベノポリティックスとアベノミクスのアホノミクス的な相乗効果によって日本は本格的に没落過程にはまりこんでいる

まず,つぎの記事の切り抜きから紹介する。

麦には大麦と小麦があって米のかわりに喰えといわれても

最近日本におけるビンボウ人は

米でも麦でもろくに買えないほど貧困になっている

エンゲル係数というものが安倍晋三の第2次政権時においては,” 順調にじわじわと上昇してきた” という事実が,明瞭にうかがえる。この『日本経済新聞』作成の表には「変な註記」⇒20「18年家計簿改正あり」と付記されていた。

安倍晋三の第2次政権はとくに2016年ころには,国家統計の改竄・捏造にまで手を染めていたゆえ(GDPの名目指標をともかくより大きくみせたかった),この事情に関連した官庁側の「忖度的な数字イジリ」があったと解釈できる。だが,それもしょせんは,小手先で統計をカムフラージュしようとしたしぐさに過ぎなかったゆえ,その高はしれていた。

つまり,長期的にエンゲル係数が高潮してきた「日本の国民生活の実情」そのものは,根本ではゴマカしようのない現実として,国家統計に反映されざるをえない経緯をたどってきたし,その点は否定しようもなかった。

つぎにかかげた『毎日新聞』の記事と図表はすでに,昨日の本ブログ記述でも紹介してあった,再度,本日のこの記述にも使える材料となっていた。

『日本経済新聞』2024年5月10日(昨日の)朝刊が出していた記事に注目したい点があったので,これを説明するために,つぎのごとき解説(この表の下につづけて記入した文章)をくわえてみた。

獅子身中の虫でしかありえなかった

上の図表を引っぱり出した元の記事がこれ。

同じ『日本経済新聞』2024年5月12日の夕刊には,つぎの記事が掲載されていた。

日本国民の経済生活面

「食料が実質憎となったのは2月のうるう年の影響を除くと

2022年9月以来,18ヵ月ぶりだった」とか

それも「物価高による節約志向が影響した」結果だと説明されている

【参考記事】-『日刊ゲンダイ』から-

※-3「実質賃金24ヵ月連続減少と外貨準備」『植草一秀の「知られざる真実」』2024年5月9日,http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2024/05/post-27a956.html に聞く日本経済・産業・企業の現状から

以下,「 」内が植草一秀の文章であり,本ブログ筆者がそれを利用した文章に編成しなおし,記述している。

a)「5月9日,二つの重要な統計が発表された」

まず「厚労省発表の毎月勤労統計」で「2024年3月の賃金の動きが発表された」。つぎに「もう一つの統計」「財務省の外貨準備統計」も発表された。

2024年「4月末時点の外貨準備を3月末と比較することで4月中に実施された為替介入の輪郭を掴むことができる」。また,同時並行させて「毎月勤労統計で注目されるのは実質賃金の動き」である。

「労働者が受け取る賃金は三つに分類できる」が,それは「固定給,時間外,ボーナスの三つだ」が,「これらをすべて合算したものが『現金給与総額』」となり,「これが労働者の受け取る賃金だ」

「しかし,労働者にとって重要なのは,物価変動を差し引いた賃金が増えるのか減るのかという点」であり,つまり「実質賃金の伸びが重要になる」

さて「2024年3月の実質賃金(現金給与総額)は前年同月比 2.5%減少し」て,「実質賃金が前年同月比減少するのは24ヵ月連続」となっていた。「丸2年間,労働者の実質賃金は減りつづけている」わけで,この「連続24ヵ月減少は比較可能な1991年以降で最長」となったのである。

b) というしだいで,現状における「日本の労働者は悲惨な状況に置かれている」

「労働者の実質賃金は1996年から2023年までの27年間に16.7%減少した」となれば,これは「日本は世界最悪の賃金減少国である」事実を意味する。

あの「アベノミクスが始動したのは2012年12月〔26日〕」であったが,その「2012年から2023年までの11年間にも実質賃金は 8.3%〔も〕減った」のである。

そのなかで,「月次推移をみると2021年5月には実質賃金が前年同月比で3.1%増加し」「前年比3%以上の賃金増加が観測された」ことの意味が示唆的である(後段でさらにこの点には言及がある)

「岸田文雄氏が首相に就任したのが2021年10月〔4日〕」

「日本の実質賃金は2022年4月に前年比マイナスに沈みこん」で「以来,24ヵ月連続で賃金減少が続いている」にもかかわらず,〔それでも〕「岸田首相は『賃上げ』を叫んできた」〔という「異次元」風にの経済音痴を披瀝していた〕

この首相は,「昨年も春闘で賃上げが実現したと騒いでいた」し,「今年も春闘で賃上げだと騒いできた」

c)「しかし,論より証拠」「結果がすべて」であった。「実質賃金は24ヵ月連続の減少なのだ」

「最大の問題はインフレが進行してきたのに,政府・日銀がタイアップしてインフレ推進キャンペーンを展開してきたこと」にあった。

「わずかな賃上げが実現しても,これをはるかに上回るインフレが日本を襲った」のだから,「インフレを抑止しないかぎり実質賃金増加をみこめない」

ただ「過去27年間に5回だけ,実質賃金が小幅に増加したことがある」ので,「その背景はなにか」といったら「物価下落である」。このときの「物価下落のことをデフレと表現するが,デフレのときだけ実質賃金が小幅に増加した」

「インフレは実質賃金を減らすから企業にとって利益になる」のに対して,「逆に労働者の実質賃金はインフレで減少するからインフレは労働者にとって害悪でしかない」

「政府・日銀がインフレを推進してきたのは大企業に利益を供与するためだった」。「労働者を踏みつけにして大資本を潤わせる」のは「これが日本の経済政策運営の根幹に置かれてきた」からである。

d)「日銀総裁が交代して,ようやく金融政策運営の正常化が始動することになった」

「もう一つの統計である外貨準備統計は,4月に日本政府保有外貨証券が169億ドル減少したことを示した」

2024年3月末 994,868百万ドル

2024年4月末 978,004百万ドル

これを「1ドル=155円で換算すると2兆6195億円相当」となり,「4月中に2.6兆円分のドル売り,円買い介入がおこなわれたことを示唆している」

「3月末の外貨証券残高は9949億ドル」であり,「155円で換算して154兆円分ある」ゆえ,「この全額を日本政府は売却すべきだ」

(以上で植草一秀からの引照終わり)

そういって植草一秀は,日本の「円」をなんとかしろと,これ以上脆弱しないように,少しでも守れ(!)と強調している。

ところで,あの「悪夢のような民主党政権の時期」,当時の円ドル相場に関しては,つぎのように語られていた。

いまから13年近く前であったが,2011年8月20日の時点で,円ドル為替レートが戦後最高値の1ドル=75円95銭を記録した。

過度の円高が継続すると,輸出産業の収益力が弱体化するうえ,生産拠点の海外移転による国内雇用情勢の悪化等を通じて,日本経済に悪影響を与えるとの懸念が当時,各方面から指摘されていた。

だが,2024年5月11日現在となってふりかえってみるに当時は,もう想像すらしにくいほどに円が高くなった「円 ⇒ドル」の為替レートを記録していた。

前段の説明は,産業経営の国際経済の次元における指摘であったが,振りかえって思いだすと,庶民の生活の立場からみる場合,これを分かりやすくいうとしたら,「ハワイ旅行」などが国内旅行よりもかえって気軽・手軽にいける時期であった。

ところが,いまはどうか?

敗戦後史のなかで「憧れのハワイ航路」(1948年キングレコード発売)の歌謡曲がはやった時代に似ている,といったら大げさになるかもしれない。けれども,「当時の昔」に近い・似た状況がいま,想起させれるような気分がないわけではない。

なかんずく,最近における日本国内の経済生活をめぐる実際の事情は,「昭和20年代」を思い出させる〔とはいっても,この指摘を理解できる年齢層は少なくなっているが……〕。

それにしても現在の日本経済は,国際経営として海外に進出している大企業を中心にいえば,「過度の円高が継続すると,輸出産業の収益力が弱体化するうえ,生産拠点の海外移転による国内雇用情勢の悪化」という「かつての説明」は,ひとまずこれを逆さまにしてとらえる関係で受けとめるほかなくなっている。

つまり,現状において国際舞台で経営活動を展開する大企業の立場:利害状況にとってみれば,前段のごときかつての「円高に関する指摘」は,それほど(格別に)大問題になるような経済要因ではなくなっていた。

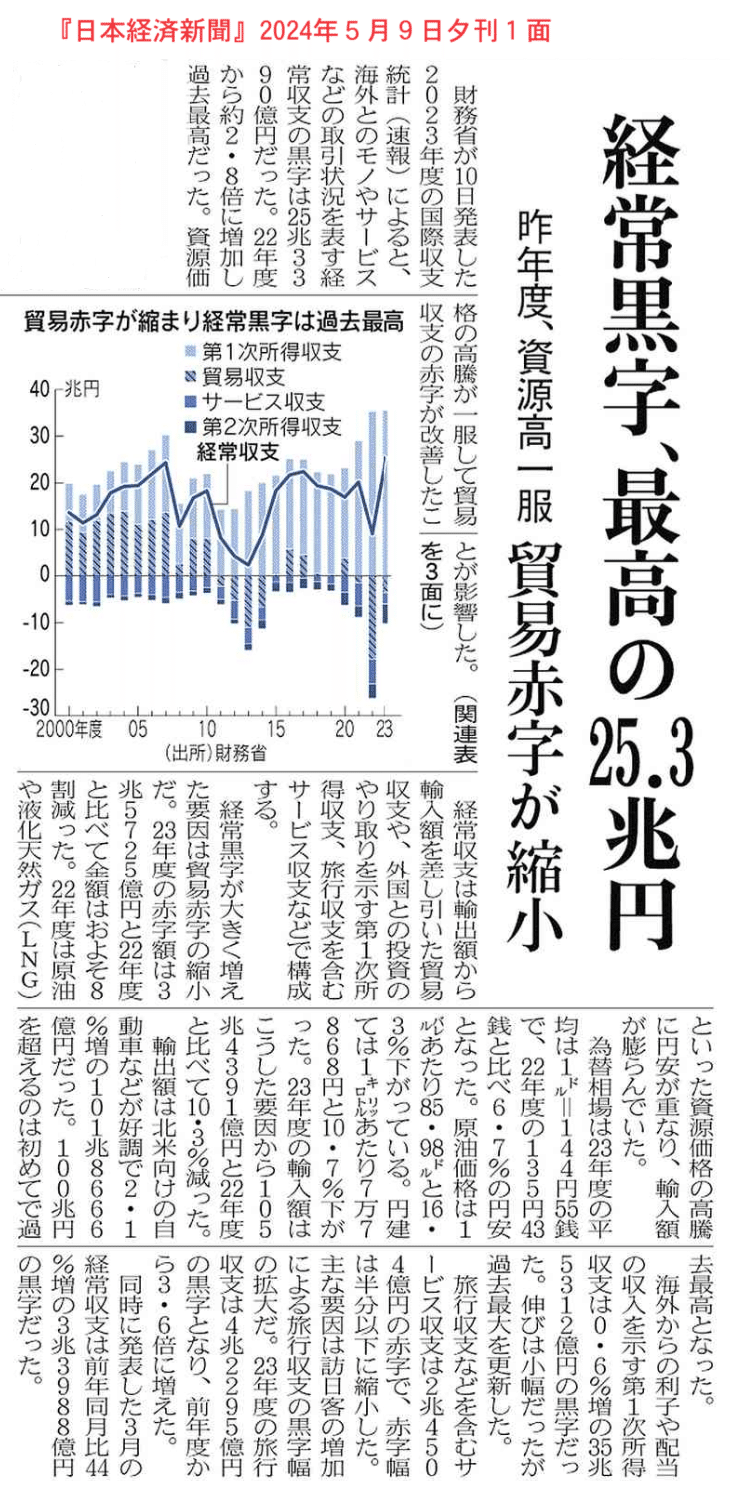

その事実を説明するのが次項※-4の記述となる。その前に,つぎの『日本経済新聞』の記事を参照しておきたい。

ここまで論じてきた中身の真意は,民主党政権時代における日本経済の,非常な円高であった時期とは質的に異なってきた日本の大企業体制の,つまり,海外生産体制がより進展してきた現状に対応させて,

日本の労働者階級(階層)や一般の人びとの生活実態を,国際経済的な視野との絡みも顧慮した視点から,その基本状況そのものをみなおす材料が登場していた事実に留意しつつ,理解することにあった。

さらに,本日(2024年5月11日)の『毎日新聞』朝刊は,1面真ん中に配置した囲み記事の見出しを「3年連続最高益へ 上場企業3月期 円安追い風」と書いていたものの,

その2面では「〈決算〉円安に負の側面 仕入れコスト増,競争力低下懸念 決算集中日」との見出しで,こう書き出していた。添えられていた付表もそえておく。この経営者たちの意見は「円高⇔円安」の相対的な理解が用心をもってなされるべき点に触れている。

〔5月〕10日にピークを迎えた2024年3月期の決算発表は,円安を追い風に輸出や海外事業で外貨を稼ぎ,利益を伸ばした企業が目立った。一方,足元で加速する円安に対し,記者会見で企業幹部から懸念の声が相次いだ。とくに小売りなど内需に支えられた産業は,競争力低下や消費の弱さといったマイナス面が顕在化する恐れもある。

そう簡単にはみいだせないし

人為的に決められるものでもない

またいくら大企業だからといってもその指揮でもって

国際経済の基本動向そのものまで決められるものでもない

【参考記事】-『日刊ゲンダイ』(『阿修羅 掲示版』転載から)-

※-4 海外に生産拠点のある日本大企業の立場

ここでは,ネット上にいろいろある説明資料のなかから,つぎの解説事例を選んで紹介してみる。日本企業じたいが国内市場だけを相手にする時代ではない事実を念頭に踏まえ,前段までの記述を考えておく必要があった。

「メーカー140社の海外売上比率をランキングにしてみた」『就活の教科書』2023年4月7日,https://reashu.com/kaigaiuriage_ranking/ から,以下(最後の後段)において,その企業名の一覧を引用する。

日本企業は海外での生産や販売の拠点を置く会社がたくさん存在在するが,これは,その実態のうちとくに「売上高」が,いかに海外に依存しているかの比率に関した統計である。

ただし,以下の一覧においては50%未満の諸企業は外してある。ここではともかく,参照・参考用の一覧としてみてもらえればよい。

これらの大企業で働く労働者たちにとってみれば,賃上げが5%になっている会社もあるとはいえ,日本経済の総枠のなかで労働者階級(階層)を全体的に観察するとなれば,

国内を中心に営業する中小企業や零細企業,そしてこれに所属する労働者集団にとってみれば,また別様にその意味を有するのが(あるいはほとんど有しないものか,また実際には逆効果に発生するものであるのが)「現状における日本経済の国際化」のありようになっていた。

ともかく最後となるがこのような,日本企業の「海外における売上高・比率の順位」を参照しておこう。

◆ メーカーの海外売上高比率ランキング ◆

=50%以上の日本企業=

社 名 海外売上比率 2017年売上高(百万)

村田製作所 92% 1371842

TDK 91 1271747

ヤマハ発動機 90 1670090

ホンダ 88 15361146

ニコン 86 717078

日本電産 86 1488090

DMG森精機 85 429664

日産自動車 85 11951169

コマツ 84 2501107

シスメックス 84 281935

三菱自動車 84 2192389

ブラザー工業 83 712997

マツダ 82 3474024

日本電気硝子 82 282447

コニカミノルタ 81 1031256

ファナック株式会社 81 726596

ブリヂストン 81 3463427

SUBARU 80 3405221

オリンパス 80 786497

日立建機 80 959153

キヤノン 78 4080015

セイコーエプソン 77 1102116

ダイキン工業 76 2290560

日本板硝子 76 603852

任天堂 75 1055682

トヨタ自動車 75 29379510

信越化学工業 74 1441432

AGC 72 1463532

日本ガイシ 72 451125

豊田自動織機 72 2003973

スズキ 70 3757219

安川電機 70 448523

ソニー 69 8543982

ヤマハ 69 432967

カシオ計算機 68 314790

クボタ 68 1751535

ローム 68 397106

横河電機 68 406590

堀場製作所 67 195399

クラレ 64 518442

日本精工 64 1020338

住友化学 63 2190509

日立化成 63 669234

住友ゴム 63 877866

いすゞ自動車 62 2070359

オムロン 62 859982

日本精機 62 263163

ジェイテクト 61 1441170

リコー 61 2063363

京セラ 61 1577039

デンソー 60 5108291

住友電気工業 60 3082247

ユニ・チャーム 59 641647

JT 58 2139653

富士フイルムHLD 58 2433365

JSR 57 421930

川崎重工業 57 1574242

豊田合成 57 806938

オークマ 57 182130

キッコーマン 56 430602

三菱ガス化学 56 635909

横浜ゴム 56 668049

資生堂 55 1005062

味の素 55 1150209

三菱重工業 54 4110816

東レ 54 2204858

キーエンス 53 526847

ダイセル 53 462956

パナソニック 53 7982164

トヨタ紡織 52 1399530

IHI 51 1590333

島津製作所 50 376530

日立製作所 50 9368614

---------【参考文献の紹介:アマゾン通販】---------