正座は明治以来,とくに強調されてきた座り方

※-1 正座と日本人・日本文化-いつごろからできた作法か

要点:1 正座の普及は明治以降である

要点:2 帝国主義にも関係する正座

◆ 正座は明治以降に定着した生活様式・作法であった ◆

丁 宗鐵(てい・むねてつ)『正座と日本人』(講談社,2009年)という本がある。ある新聞の書評においてこの本は「日本人の正座は明治以来のもの」と指摘していると書かれていた。本ブログ筆者は,その指摘に興味をもち,早速,調達し,読んでみた。

なお,この丁 宗鐵は,在日韓国人2世である。その経歴をみると,1947年生まれで,「医学博士 日本薬科大学客員教授 百済診療所院長」とある。丁は還暦を迎えたとき,この氏名で日本国籍を取得している。

註記)丁 宗鐵『茶の湯とキムチ』講談社,215頁。

最近(ここでは2014年ころの話だが〕この丁 宗鐵は,テレビの医療番組にもときどき出演しており,日本中の誰もが当時は,丁の顔を記憶するほど,マスコミへの露出度が頻繁であった。

「なぜ正座は日本人のフォーマルな座り方となったのか? 漢方・医学の大家が古今東西の資料を渉猟し知られざる正座の歴史とその謎と功罪を読み解く」と謳っていた本書『正座と日本人』2009年の目次を,さきに紹介しよう。

第1章 座り方の意味 第2章 茶道と正座

第3章 武士から庶民へ 第4章 畳と正座

第5章 着付けと正座 第6章 明治の時代背景と正座

第7章 歴史に見る正座 第8章 正座よもやま話今の常識,再点検

第9章 正座の解剖 第10章 正座の応用

おわりに 正座の使命は終わったか

丁『正座と日本人』いわく,要するに,明治期の日本人には他のアジア民族との差別化をめざす思想が根本にあり,それに畳や座布団の普及,着付けの変化が起きたことで,正座が全国民にひろまっていった,と(131頁)。

日本帝国主義の生成にからんで正座が,明治以降の日本人に普及していったという主張は,いままで聞いたこともない〈斬新なみかた〉である。したがって,時代劇で正座をする場面がよく出てくるが,はたしてそれは事実ではなく,演出された《時代考証なしでの作法》ということになる。

「江戸時代においても,男性は胡座,女性は立て膝というのが一般的な座り方だった」(丁『茶の湯とキムチ』196頁)というのである。

補注)「胡座(こざ)」とはあぐらのこと。

畳みを敷いた住生活が,江戸時代の庶民のものであったかどうかさえ定かではない。いまでは畳みと無縁の生活をしている若者も多いと思うが,いままでわれわれが,なんとはなしに昔もそうだと思いこんでいた生活の形式が,実はまったくそうではなかったということが,正座の問題をとおして教えられた。

補注)ここまでの丁の記述については,畳の歴史を解説したつぎの文章を参照したい。

歴史的な絵画や仏像にみる人物は,そのほとんどが正座をしておらず,どちらかというとあぐらや立て膝をして座っているものがほとんどである。それなのに,日本人・日本文化における坐りかたは,大昔から正座が正式なものであるかのように「日本の歴史」が勝手に作られたわけである。

丁 宗鐵『日本人と正座』は,明治になるとすべてが外国文化との対比で考えられるようになり,急速に日本人・日本文化を意識し,江戸の文化の日本的な良さを強調する社会的な動きが出てきて,江戸文化は明治になって初めてかたちづくられた側面も多分にある(32頁)という具合に,分析・指摘している。

歴史を「現在の視点」から変造し,改変することが,事実を歪曲するどころかまったく事実無根の虚像すら制作することさえある。こういう「今と昔」のいりくんだ関係は,注意深くみていかないと,歴史をどんどん恣意的に創作していくことにもなる。

上にかかげた画像は織田信長と徳川家康が座っている姿である。どうみても正座にはみえない。とくに徳川家康の場合,履いている足袋がよくみえている。この「脚の広げ方・組み方」に注意したい。この絵は「楽座(両足の裏を体のまえでピタリと合わせる作法)」にもみえる。

この徳川家康の画像を借りた記述は,つぎにように説明していた。

「江戸時代では正座というのは行儀の悪い座り方だった」

「胡坐こそが江戸時代の礼儀正しい座り方です」

「男性であればともかく,和服を着た江戸時代の女性が正座をほとんどせずに,胡坐や立て膝で過ごしたというのは,なんともイメージしにくいものですが,当時の肖像画を見る限りでは事実であるようです」

註記)『江戸時代 Campus』http://www.edojidai.info/uso-hontou/seiza.html 2023年4月30日検索。

※-2 皇室の血統と伝統

話をだいぶ移すが,宮内庁が陵墓〔古墳〕を,皇室の私物財産だという名目で,学問的・科学的を十分に発掘・調査させないでいる。それも,根拠もなしに「天皇家の私物だ」ともいいながら,それでいて「神秘性あるものとして隠しておきたい」のである。

そうだとなれば,歴史物語としてはいささか「象徴的に身勝手が過ぎる」といいたくなる。とくべつ物騒な話題ではないものの,なにやら意味深長さを ,皇室用に格別に“創話しておきたい事情” があるのかもしれない。

古墳時代の古墳群が天皇家の私物だというのは,あまりにも「私物」という観念の規定が茫洋というか,拡大解釈が極端に過ぎた。古墳はいまや国家⇔国民の共有財産であり,文化・伝統の歴史的な象形物でもあるゆえ,皇族たちの専有物だというのは,無理がパンクしており,もはやへたれた屁理屈でしかありえない。

天皇・天皇制の問題・歴史にまつわって,事実ではない作り話=神話が,あれこれ明らかになってしまってはこまる。できればそっといまのままに維持しておき,とりわけ明治以来,意識的に『創られてきた〈天皇一族の高貴性〉』が損壊されてはまずい,とでも考えているのか。

以前,平成天皇が2001年12月の記者会見のおり,皇室に韓国・朝鮮の祖先がいること,つまり「桓武天皇(737-806年)の生母が百済の武寧王の子孫である」ことを,みずから話題にしたことがある。

ところが,マスコミ・言論関係はこれ(桓武天皇の出自・系譜関係)をあらためて,真正面よりとりあげることがほとんどなかった。外国系の日本語雑誌が一度とりあげたことがあるだけである。

原画像の画素が小さいので,この程度でしか紹介できない

「日本国とその国民の象徴」である一族の人びとが朝鮮半島の血統を濃く有していることは,歴史学の常識的事項である。けれども,明治以来とくに日本の独自性を強調したい〈ヤマト民族派〉にとっては,平成天皇がよけいなことをいってくれた,そんな「歴史の事実」を,いまごろにわざわざ,勝手に「コクらなくてもいいのに……」と受けとめたのである。

前段で触れた天皇明仁の発言は,宮内庁ホームページで閲覧できる。2001〔平成13〕年12月18日の記者会見の場で,つぎのように発言していた。該当する問答のみ引用する。

問3 世界的なイベントであるサッカーのワールドカップが来〔2002〕年,日本と韓国の共同開催でおこなわれます。開催が近づくにつれ,両国の市民レベルの交流も活発化していますが,歴史的,地理的にも近い国である韓国に対し,陛下がもっておられる関心,思いなどをお聞かせください。

天皇陛下 日本と韓国との人々の間には,古くから深い交流があったことは,日本書紀などに詳しく記されています。韓国から移住した人びとや,招聘された人びとによって,さまざまな文化や技術が伝えられました。

宮内庁楽部の楽師のなかには,当時の移住者の子孫で,代々楽師を務め,いまも折々に雅楽を演奏している人があります。こうした文化や技術が,日本の人々の熱意と韓国の人びとの友好的態度によって日本にもたらされたことは,幸いなことだったと思います。

日本のその後の発展に,大きく寄与したことと思っています。私自身としては,桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であると,続日本紀に記されていることに,韓国とのゆかりを感じています。武寧王は日本との関係が深く,この時以来,日本に五経博士が代々招聘されるようになりました。また,武寧王の子,聖明王は,日本に仏教を伝えたことでしられております。

しかし,残念なことに,韓国との交流は,このような交流ばかりではありませんでした。このことを,私どもは忘れてはならないと思います。

ワールドカップを控え,両国民の交流が盛んになってきていますが,それが良い方向に向かうためには,両国の人びとが,それぞれの国が歩んできた道を,個々の出来事において正確にしることに努め,個人個人として,たがいの立場を理解していくことが大切と考えます。

ワールドカップが両国民の協力により滞りなくおこなわれ,このことを通して,両国民の間に理解と信頼感が深まることを願っております。

⇒ 以上,記者会見の全文は,https://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/kaiken/kaiken-h13e.html

平成・前天皇の明仁氏が,21世紀における皇室サバイバル戦略をどのように描いて,実行してきたのか。そうした関心をもって,彼の発言を注意して聞いておく必要がある。はっきりいって,彼の心底のどこかには,天皇制が廃絶される〈危険性〉が将来,仮に1%未満であっても「ありうると想定し」ながら,息子夫婦のことやらあれこれを細心に,皇室の未来の問題として配慮しているはずである。

以上の記述に関連して,「両陛下,長崎を訪問」(THE ASAHI SIMBUN DIGITAL,2014年10月11日16時30分)という記事を引用しておく。

天皇,皇后両陛下は長崎県諫早市で12日に開かれる「第69回国民体育大会」総合開会式に出席するため,特別機で11日,東京・羽田空港を出発し,長崎空港に到着した。

同日午後,長崎市の平和公園内の原爆落下中心地碑の前で供花し,被爆者が暮らす施設を訪問する。12日に国体の総合開会式に出席,13日にフェンシング競技を視察して帰京する予定。

--国体に出席するために長崎にいったとき平成前天皇夫婦は,かつての戦争の記憶にこだわった日程を組んだ旅行をしていた。この行程は,父・昭和天皇の《過去=行跡》と重ねて観察すべきものであったことはいうまでもない。

ヒロシマとナガサキの原爆投下に関しては,天皇裕仁自身に重大な〈戦争責任〉があった。この歴史の事実はその息子である明仁自身がよく認識している「関心事」なのである。

ここであらためて断わっておくが,『日本人と正座』の著者丁 宗鐵は,1947年11月6日,東京都に生まれ日本育ちである。

丁の経歴は,横浜市立大学医学部卒業後,東京大学医学部助教授,東京薬科大学学長(日本では漢方医として初めて学長に就任)などを経たのち,東京女子医科大学特任教授,未病システム学会理事,東亜医学協会理事,百済診療所院長を務めている。

それにしても,日本人ではないらしい「在日する外国人」が,「日本文化(?)としての正座」の歴史的由来を解明したというのは,興味がもてる点であった。

なぜいままで--とはいっても現在的にという意味愛で述べるが--,正座の根源について日本人自身が十分に気づかず,まともに研究もされず,とりわけ明治以来に日本社会に浸透した座りかたの作法であったことが,周知,理解されていなかったのか。この現象じたいを,また別個の論題としてとりあげ研究するのも,日本文化研究の1課題たりえよう。

※-3 われわれがメディア・マスコミを介して『皇室関係者が正座して座る場面』を,ほとんどといっていいくらい目にしたことがない。本ブログの筆者だけの印象か?

1995年1月17日に起きた阪神・淡路大震災のとき,被災者をみまう平成天皇が正座をした場面があったかのように記憶する。東日本大震災後,2011年3月30日,被災者を慰撫する平成天皇夫婦の報道は,やはり『正座姿』で被災者たちに接したかのようにも「受けとられる」報道がなされていた。

もっとも,以上の震災関係において記録された「平成天皇(夫婦)の正座姿に映る様子」については,本日(2023年4月30日)にこの記述を更新する作業をするさい,当時の画像(メディア・マスコミ)が残した記録をいくつか再認してみた。だが,どうやら厳密な意味での「正座」にはみえない画像がほとんどであった。

つぎに参考にする画像はその一例であるが,これでもってすべてを推し量ることができない,という程度で観てほしいものである。

平成天皇が訪問した場所が,被災者たちの避難場所(学校の体育館や公民館などであった場所柄)の関係上,正座そのものをするかっこうになっていたとはいえない。上掲した記事の画像をみたい。だいたいにおいて,この種類の姿が多くなっていた。

すなわち,「脚を折った状態」で「膝は突いている」が,「足」のほうはとみれば「つま先立ち状態である」から,観た目にはひとまず「正座に近い」姿にみえても,よくみれば正座ではない。被災者たちのほうはもちろん,正座している人びとが大部分となる。

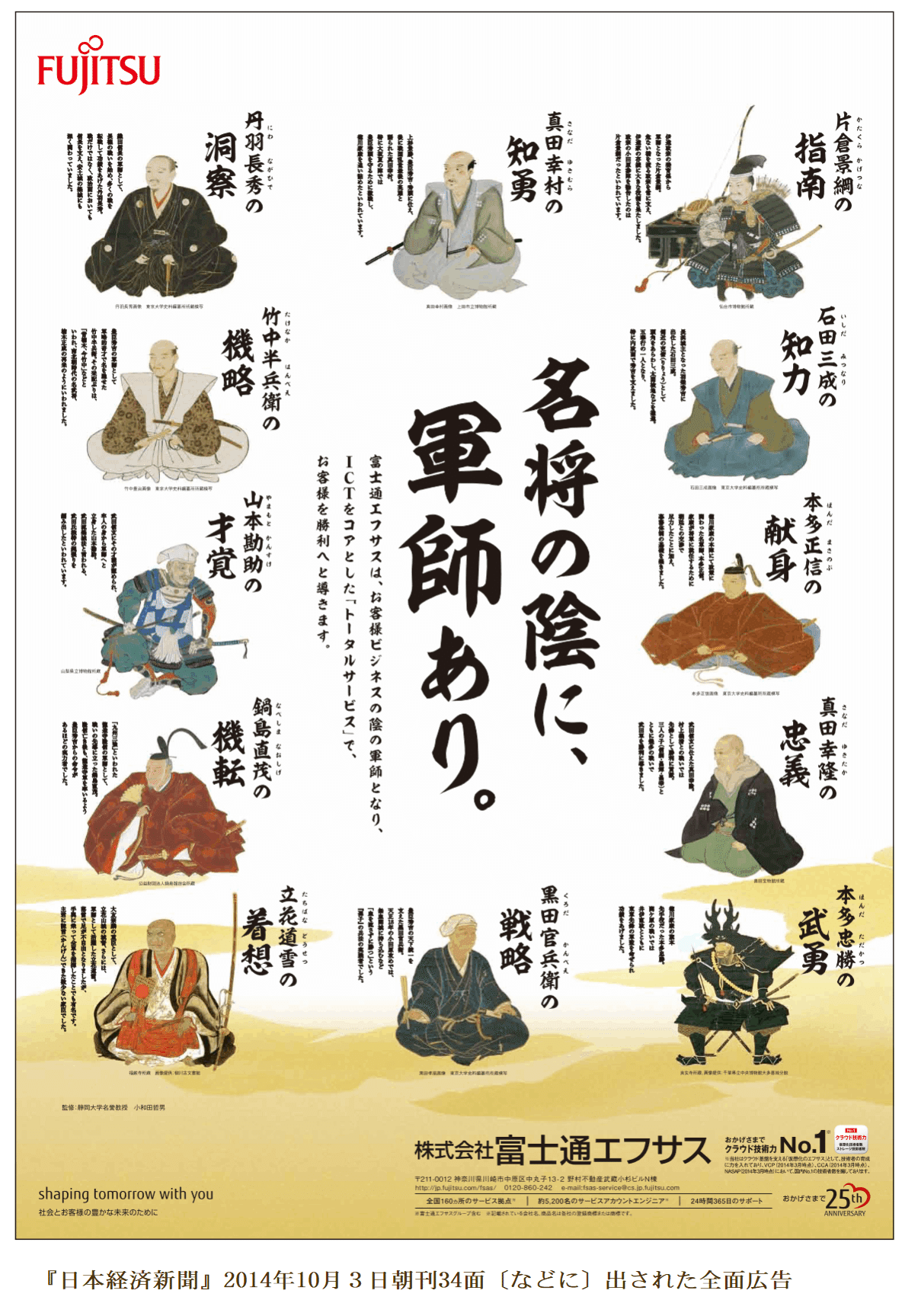

今日〔ここでは「以前の2014年10月13日」ことだが〕は,たまたま先日〔同年10月3日のこと〕『日本経済新聞』朝刊34面に出稿されていた「つぎの富士通エフサスの全面広告」を観る機会があり,この「正座」に関する記述を書いていたことを思いだし,これを素材に利用して紹介することにした。

真田幸村と真田幸隆の2人だけが

正座に近いかっこうで座っている

つぎの画像は真田幸村である。上の富士通エフサス・広告では,一番上段の真ん中に写っている。同じ原図が利用されているけれども,色調が少し異なってそれぞれ印刷されている。だが,そこは気にせずみると,かなり膝頭を広げたかっこうで,それでも「正座」のかたちに映るように座っている。

出所)https://travel.biglobe.ne.jp/yukimura/person/

江戸時代,武将と配下の者たちを描いた画像をみると,「椅子を使わない者の全員は,前段に出ていた徳川家康と基本的には同じ座り方(あぐら:胡座)」をしていたと観るのが,大数的な観察としては妥当と判断できる。

なお,日本は明治以来,帝国主義路線のもとで近代化・産業化をすすめていくさい,皇室は椅子に座る生活を基本様式に採用した。西欧に倣ったということになるはず……。

最後に一言。現代の皇室における生活習慣は,明治以降に制作・創造されたものが大部分である。また,神道の神主が御祓いをするときの宗教儀式は,カトリックの司教(主教)やキリスト教の牧師がするそれを模倣したものである。

------------------------------