原発体制の安全保障問題は完全にガラ空き状態の日本が「原発と再生エネ活用を競争力の土台に」(日経2024年12月19日「社説」)などと脳天気以前のお花畑の発想(後編の2)

【冒頭・付記】 本稿の「公表済み・前稿」はつぎの3点である。

※-1「原発を長期活用へ,2040年度も電源比率目標2割」にしたいという経済産業省エネルギー庁の願望があったが,その足下にいままであった「不都合な真実」など

経済産業省エネルギー庁の「その願望」(原発の長期活用⇒2040年度も電源比率目標2割)は,原発の新増設なくして可能ではないゆえか,なにかにつけてはいろいろ物入りそのものであるだけでなく,なおかつ,放射性物質の取扱や後始末に関してならば,それこそ年がら年中「危険がいっぱいである原発」を,あたかも未来永劫に電力生産のために使いつづけていきたいという「無謀そのものである立場」,いいかえれば,「原子力イデオロギー」に脳幹を完全に殺られた(罹った?)みたいな「心情(真情)」を,それはとても率直に吐露してきた。

後段に引用する記事は,熱心な原発推進派である日本経済新聞社が,原発を導入した当初から半世紀以上が経った現時点になってもなお,「日本の原発体制」が,いわゆる「トイレのないマンション状態」を克服できないできた諸事情に関してだが,いまから2ヵ月前に報道したものであった。

初めから,いささか茶化して形容するほかないが,原発から排出されつづけている放射性物質の後始末(ここではとくに使用済み核燃料のこと)にかかわって,事後に必要な施設である「中間貯蔵施設」および「最終処分場」は,いままでの日本原発史を振り返ってみるに,基本的には確保されていなかった,という驚くべき史実が記録されていた。

ところが,その事実に関してごく若干ではあっても,確かな進展があったかのような事態の推移をめぐり,原発推進派の新聞紙『日本経済新聞』は,つぎのように “興味深い見出し” を付けた記事を報じていた。

読者のほうで,これになにかを「オカシク感じる」のは,その「中間貯蔵〔施設〕」からの,さらなる「搬出先は見通せず」といいつつ,それでも「原発安定稼働へ一歩」前進しえたという見出しの表現を工夫していたからである。正直にいって,思わず「くすっ……,とわらってしまうような」見出しの,つまり「ひとひねりされた」日本語表現の用法であった。

以下に長くなるが,全文を引用したい。

★ 原発安定稼働へ一歩 中間貯蔵 搬出先は見通せず ★

=『日本経済新聞』2024年11月7日 2:00,

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO84616930W4A101C2EP0000/ =

使用済み核燃料を保管する中間貯蔵施設(青森県むつ市)が〔2024年11月6日,操業した。再処理するまでの最長50年間にわたり保管する。原子力発電所の安定稼働を支えるものの,再処理工場は稼働のメドが立っておらず,核燃料を有効活用する政策は宙に浮いている。(1面参照〔とあるがここでは引照せず〕)

中間貯蔵施設は使用済み核燃料を再処理するために一時的に保管する役割を担う。国の核燃料サイクルは原発から出る使用済み核燃料を国内で再処理し,取り出したプルトニウムやウランを再び燃料として使う仕組みだ。

50年間保管できる施設の稼働で時間的な猶予はできる。その先の不安は払拭できないままだ。〔2024年〕7月下旬には,宮下宗一郎・青森県知事が斎藤健前経済産業相を訪ねた。事業者であるリサイクル燃料貯蔵(RFS)との安全協定の締結を控えた時期で,中間貯蔵施設からの搬出先について国に責任をただした。地元住民などから「最終処分場になる」などの懸念の声が上がっていた。

補注)なぜ地元住民はその「最終処分場」の受け入れ地になることを懸念するのか? この採取処分場としてならばまず第1に頭に浮かぶ有名な事例は,フィンランドの場合で,同国南西部にあるオルキルオト島に建設中の高レベル放射性廃棄物最終処分場,その名称をフィンランド語で「洞穴」を意味する『オンカロ』という施設・場所である。

このオンカロのような最終処分場の適地はまずみつからない

〔記事に戻る→〕 斎藤氏は六ケ所村にある再処理工場の利用に向けた具体策を,2024年度中に策定する次期エネルギー基本計画に盛りこむ考えを示した。

そのわずか1カ月後,日本原燃は再処理工場の完成目標の時期を9月末から2026年度中に延期すると表明した。当初は1997年完成予定だったが,27度目の延期となった。申請書の不備や耐震評価など,原子力規制委員会の審査を受ける過程に時間がかかっている。

補注)原発関連の諸事業は万事が遅滞を余儀なくされているが,とくに「核燃料サイクル」の実現は日本の場合,ほとんど絶望的な経緯をたどってきた。それでも,「トイレのないマンション状態」は,これを克服するための努力過程だけでも顕示させておかねばならないという,非常に苦しい「台所事情」を抱えてきた。

前段のニュースいわく,「再処理工場の完成目標の時期」は「当初は1997年完成予定だったが,27度目の延期となった」と。これはなにかの冗談かと問い返すしかほかない記事であった。しかし,いまとなってはその「延期に延期を重ねつづけてきていている」「その手順の反復そのもの」が,もしかすると「日本の原発体制」にとっていれば,それなりにたいそう有意義な歴史過程を形成しうるのかなどと,これはけっして勘ぐりではなく,本気でそのように声がけをしたくなるような「過去歴」が蓄積されてきた。

その延期に延期を重ねている「再処理工場の完成目標の時期」が,もしも完全に達成不可能だとみなされたりしたら,日本の原発そのもに対する赤信号がともったことになる。だが,原子力村の人びとはその種の降参などはけっしてするわけにはいかない。そこでその前段階として,つまり最終処分場が準備できる以前に必要である設備,中間貯蔵施設を置く場所(地域)を,とりあえずどのような形式でもいいから,確保しておかねばならなくなっていた。

〔記事に戻る→〕 〔2024年〕9月末時点で国内ではおよそ1万6830トンの使用済み燃料が〔現在は原発の敷地内において〕保管されている。容量の8割ほどで,なかでも福井県にある関西電力の原発では9割近くに達する発電所もある。

原発事業者〔大手電力会社のこと〕は2030年ごろまでに6000トン程度の容量を増加する方針を示している。使用済み燃料の保管先の確保は急務だが,核燃料サイクルが回らないかぎり使用済み燃料は増えつづけ,堂々めぐりとなりかねない。

補注)ここあたりの記事の書き方は,だいぶ苦しさを感じさせる。日経の書き方だとしたら,なぜその「急務だという中間貯蔵施設」にしても,そしてそのさきに来る最終処分場にしても,これらの問題が難関になっていた原発の利用体制そのものに対する「根本からの疑問提起」にまではつながらない。意地でも絶対にそのような意思は示しえない立場にあった。

このあたりで以上(前後する)記事(と引用者の寸評)に関連させて,有意義と思われる図解を,いくつか挙げておく。最初にこの記事じたいがかかげていた図解を出しておく。

つぎの図解がさらに具体的に問題を描いている

日本の原発体制にとって致命的な条件

持続可能だなどと信じていられるのか?

このようにできればイイナという程度の中身であった

現実には日本は「不可能を不可能として」のみ

この核燃料サイクル事業にとりくんできた

〔記事に戻る→〕 日本の使用済み燃料の一部は英国とフランスで再処理され,ガラス固化体にして青森県へ運んで一時保管している。2016年10月末までに両国から計1830本が返還された。

日本では日本原子力研究開発機構の東海再処理施設を中心に再処理技術に関する研究開発を進めてきた。ただこの施設は廃止が決まっている。

〔ともかく〕再処理の過程で生じる高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)は,最終処分場の見通しが立たない。

〔2024年〕5月に佐賀県玄海町が選定の第1段階となる文献調査の受け入れを表明し,ようやく全国で3例となった。北海道の寿都町と神恵内村では調査報告書のとりまとめに向けた準備が進むが,つぎに控える概要調査は知事が反対姿勢を示しており進展は見通せない。

海外では原発の活用拡大と処分場はセットで検討が進む。

欧州連合(EU)が環境面で持続可能な事業を定める「EUタクソノミー」では,原子力を持続可能な経済活動と認定するさい,2050年までの高レベル放射性廃棄物の処分場操業に向けて計画を策定することを求める。

補注1)タクソノミー(taxonomy)とは,分類体系や分類法を意味する英単語のこと。

補注2)ここまでの記事・段落で表白されていたのは,日本の原発事業が今後に向かうべき進路を,まったく指示しえていない事実であった。そもそも「原子力が持続可能な経済活動として認定する」とか「……その認定ができない」とかいう以前に,この種の発想じたいが,そもそも破滅的な未来に向かいつつある原発体制のありようを,完全に無視した立場から提示されていた。

〔記事に戻る→〕 石破 茂首相は岸田文雄前政権を踏襲し,原発の活用を進める方針だ。自民党は先の衆院選で「再生可能エネルギーの最大限導入」とともに「原子力の活用など脱炭素効果の高い電源の最大限活用」をかかげた。

補注)ここでは一言をもって論断しておく。「原子力が脱炭酸ガスの発生を抑制する」かのような言説は,完全に誤論・謬説であった。原発はもともと炭酸ガスを出す出さないという以前に,その発電装置・機械としての技術特性であるが,直接に地球環境を温暖化させるほかない特性をもっていた。

この事実を「炭酸ガスの排出の程度・総量」のほうに直結させてまかすた議論は,初めからマユツバものであったというか,論点はずしを意図していた。そもそもの,科学的な言明においてその「原子力村的な価値前提」が置かれていて,関連する万事に対して偏倚をかけていたのだから,発想そのものが「試験答案になぞらえていえば」「課題はずし」そのものであった。

原子力問題,原発利用の点にかかわる議論になると,黒以外の色は何色だと問われる場合,それがすぐに白を意味することがないのと同様に,黒以外の各色の存在を前提せずに,黒でなければ白だと決めつけたがるごとき非論理学的な理屈しか示しえていなかった。

〔記事に戻る→〕 原子力政策の中心に核燃料サイクルをかかげる以上,再稼働を進めるだけでなく発生する廃棄物の処理の議論が欠かせない。使用済み燃料やすでに発生した核のごみの課題が残されたままでは,次世代に負担を先送りすることになる。

※-2「原発を長期活用へ,2040年度も電源比率目標2割」にしたいという経済産業省エネルギー庁の願望があったが,その足下にいままであった「不都合な真実」など(続きの議論)

つぎの記事,『日本経済新聞』からの切り貼りする引用であるが,前項で取上げた同じ日経の,2024年11月7日 の記事「原発定稼働へ一歩 中間貯蔵 搬出先は見通せず」よりあとの,11月19日に報道されていたものだが,かなり似た中身になっていた

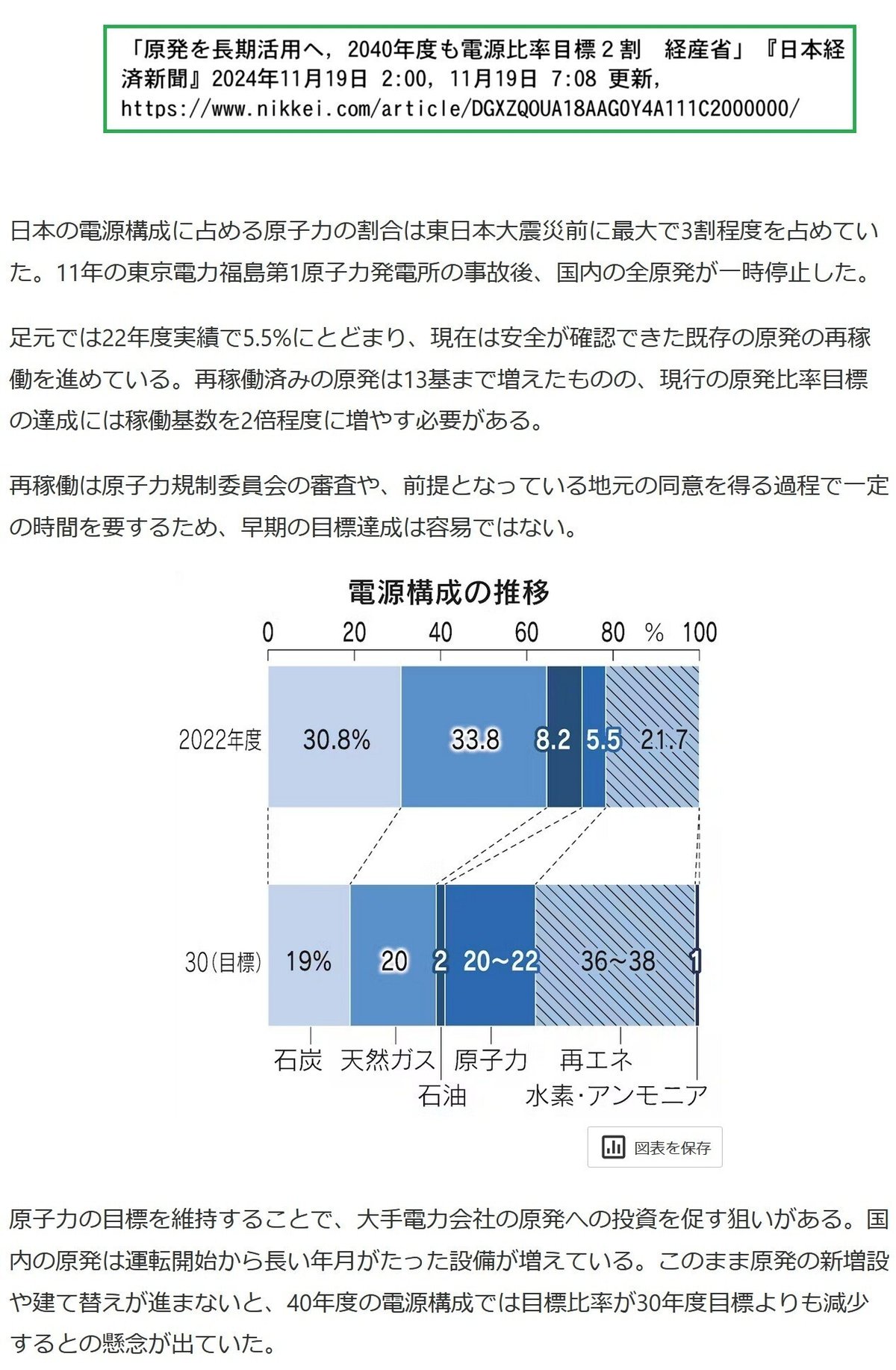

こちらの記事で注目したいのは,このなかに添えられた図表であった。これは観たとおり,2022年の電源構成と2030年(目標)のそれを組みあわせた内容になっているが,注意点が2点ある。

そのひとつは比率での表示になっていた点,もうひとつは昨日の「本稿(後編の1)」で触れた事実,つまり,この2つの時点のあいだには「原発ゼロ」の期間が2年近くあった事実であるが,この事実にはしらんぷりに感じられる作図のように理解してみた。

分かりやすくいうと「原発」の焼け太り的な電源比率での復活を狙っている

要は,2013年9月になると日本の全原発が停止したあと,2015年8月11日になるまでその状態,原発なしでの電源構成がつづいた。この事実の介在はいっさい触れたくないのかと,あえて勘ぐりたくなるが,考えすぎか?

電源構成を比率で表示する仕方は,電力生産に対する需要と供給の関係においてそれら「電力総量の推移」が,どのように進行していったのかという事実は,ひとまず論外に置く。比率で論じられる点とそうはいかない点があることは,統計学のイロハ。

しかし,最近になって原発の再稼働と新増設を盛んに喧伝する原子力村側の真意は,半導体生産体制やAI利用の高度発展を前提に,電力需要が大いに増大するという展望を前提に置いていた。「これがソレだ!」といいたかったのような言説になっていた。

しかし,いろいろな専門家が分析するには,これからの電力需要がそれほど増える見通しになっていないと主張する見解もあって,一様に電力需要が単純にそのうち「一気に増大する」といいたい見地は,それこそためにする,他意があっての,すなわち原発の必要性を格別に唱えたいがためのものであった。

したがって,以上の記述中で触れたような,今後に向けて「電力需要が増える,⇒だから原発がより必要だ」という3段論法以前の,押しつけが目立つ,議論とはいいにくいごり押しの説法に対しては,

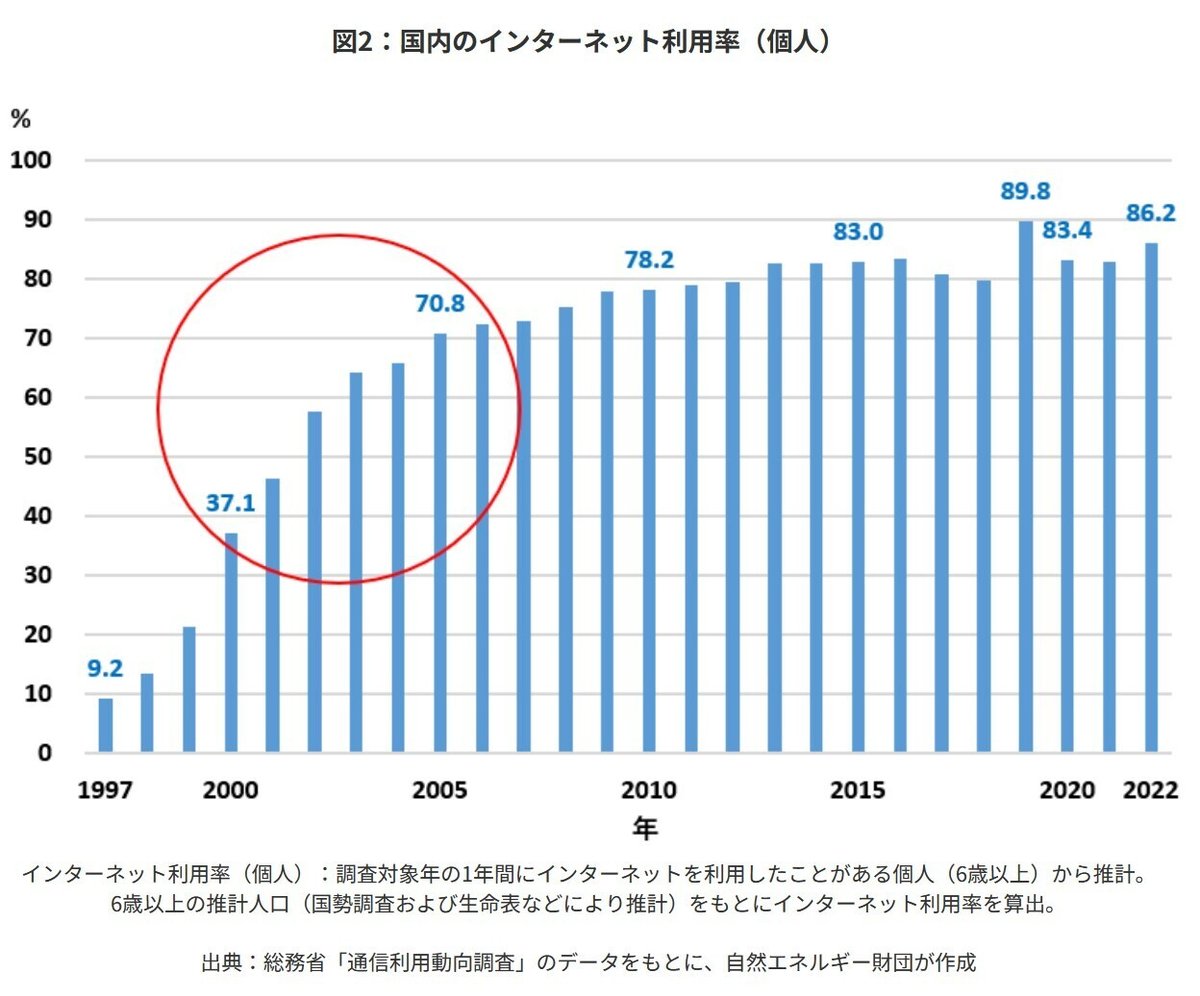

つぎの自然エネルギー財団の見解を対置させて,もっと慎重に電力需給の展望を,より現実的に解析・予測すべきであることを指摘したい。つづいては,この財団の記述中にかかげられていた図表を3点引用しておく。

要はそれほど増えることはないと観る余地:可能性が大きい

いずれ分かる

後段で関連する引用部分がある

半導体産業やAIの繁忙がこの傾向に急に大々的に

電力需要を上昇させるような展望をしたところで

それは予測力に乏しい

上で最後にかかげた図表は,日本の電力需要は長期的にはそれほど増えないという展望しか与えていない。それでも原発推進派の立場にある人びとは,どうしたら「原発の再稼働と新増設」につながる「電力需要の増大」が期待できるかばかりを,ともかく念頭に置く議論しかしたがらない。

しかしながら,上段の図表で参照してみた自然エネルギーの今後に関する冷静な議論は,原発派にとってみれば「やぶ蛇になりかねない議論」を展開していた。というしだいで,次項※-3に移り,自然エネルギー財団の見解を引用しておく。

※-3 石田雅也・自然エネルギー財団研究局長「シリーズ 『エネルギー基本計画の論点』(第2回)AIの普及は電力需給に影響を及ぼさない,自然エネルギー100%を実現できる期待も」『自然エネルギー財団』2024年7月12日,https://www.renewable-ei.org/activities/column/REupdate/20240712_2.php から引用

a) インターネットの普及が国内の電力需要に大きな影響を及ぼさなかった理由は,いくつか考えられる。

第1にインターネットを支える技術の進化である。たとえば半導体の性能は1年半から2年で2倍に,10年間で100倍に,飛躍的なペースで向上してきた。大量の情報処理を少ない消費電力で実行できるようになった。

第2にインターネットによって業務を効率化できる効果がある。企業などで業務時間を短縮できれば,空調や照明,あるいは機器の制御などに必要な電力を節約できる。

第3にインターネットもAIも同様だが,必ずしも国内で情報を処理する必要はなく,海外のデータセンターで処理することが可能だ。AIが普及する過程においても,日本の電気料金が高くて,しかも気候変動を促進してしまう火力発電の電力が多い状況のままでは,大半の事業者が海外のデータセンターを利用することになるだろう。

b) そもそも膨大な量の電力を消費するような技術やサービスが全世界に普及することは考えにくい。新しい技術やサービスはコストと便益のバランスがなりたってこそ普及していく。

今後はAIの普及にともなって,半導体などのハードウエアだけではなく,エネルギーマネジメントを高度に処理するソフトウエアも進化して,大量の情報処理に伴う消費電力をさらに低減できる。

Google をはじめITの市場をけん引する企業がエネルギーに関して先進的な取り組みを続けているのは,新しい技術・サービスの拡大にエネルギーの効率的な利用が不可欠なためだ。

当然ながらコストを過剰に増やさないことも,ビジネスを長く続けるうえで重要である。

c) もしAIによって大量の電力を消費する時代が来るとすれば,追加の発電コストがほぼゼロの電力を供給できることが前提になる。それは燃料が不要な太陽光,風力,水力,地熱などの自然エネルギーしか実現できない。AIの普及は,自然エネルギー100%による電力を全世界にもたらすかもしれない。

日本国内の電力需給の点では,AIの普及が原子力発電の拡大や石炭火力発電の維持を必要とする理由にはならない。最近は核融合による原子力発電に期待する声もあるが,実用化できるのは早くても2040年代以降になる見通しである。AIの普及スピードには間に合わないだろう。発電コストも自然エネルギーと競争できる水準まで下がるかは不明だ。

補注)要するに〈でくの坊的な原発〉による電力生産は,その稼働の特性に鑑みても使い勝手が悪い発電方式であるし,どだいこれから建設:新増設するといっても,稼働に漕ぎつくまで10年(以上)も時間がかかり,また実際に稼働体制に入ってからも,操業度においてまったく融通の効かない原子力発言は,完全に厄介モノ化する可能性が大である。

〔記事に戻る ↓ 〕

d) AIの普及による電力需要を過剰に想定した結果,コストの高い発電設備が運転を続けられなくなって,座礁資産になる恐れがある。その結果,大手の電力会社をはじめ発電事業者の経営を圧迫しかねない。

あるいは座礁資産の拡大を避けるために,政策によって自然エネルギーの拡大を遅らせるようなことになれば,世界中で進む脱炭素の流れに乗り遅れてしまう。いずれも日本にとって望ましい状況ではない。

いま日本がめざすべきは,燃料が不要な自然エネルギーを最大限に活用して,可能な限り低コストで大量の電力を供給できる体制を構築することである。

補注)原発で焚く燃料は「核燃料」であった。この《悪魔の火》のまことに恐ろしい素性は,原発の大事故となれば一気に,それこそ文字どおり爆発的にその由来からもっていた悪魔性を,この地球環境の上に大々的に散布しだす。この程度の知識は,原発推進派に与する原子核工学者であれば,それこそ常識次元に属する事項であった。

e) AIが将来の産業や生活に不可欠なものになった場合に,求められるのは安価な電力である。喫緊の課題である気候変動の抑制が大前提であることを考えあわせると,温室効果ガスの排出量が少なく,環境負荷の低い電力を優先して拡大すべきだ。

AIによる電力需要の拡大を過剰に想定して,原子力発電や石炭火力発電に注力することは,国のエネルギー戦略を誤らせる可能性が大きい。(引用終わり)

ところで,原子力を焚いて発電できたその単位あたりの原価はいくらか?

はっきりいって,原発のコストは安くはなく高い。とくに廃炉工程に進んでからは,もしかすると途方もない追加コストをじわじわと要求しだすかもしれない。

また,競争力の面で優位性はもともとなかった。「国策民営・地域独占・総括原価方式」が保証されていて原発による電力生産方式であった。したがって,昔みたく虚説でしかありえなかったが,原発は「安全・安価・安心」だなどと,実はけっしてそうではなかった諸点は,虚構だったというよりも虚偽そのものであった。

なかんずく「もっとも安全ではない電源」が原発(原子力)である。なにか事故があったら,近隣地域に住む人たちが自分たちの故郷を「放射性物質の拡散・横行」に奪われる事実は,すでに現実の話になっていたのではないか?

チェルノブイリ原発の大事故,東電福島第1原発の大事故によって嫌というほど教えられたことは,原子力村の連中の場合にあっては,なにもなかったと解釈しておけばいいのか?

アイゼンハワーが「原子力の平和利用」などと提唱したけれども,「戦争用の兵器の派生物である原爆」の単なる応用技術に過ぎない,だから本来的にたいそう危険がいっぱいである「原発という装置・機械」は,「平和用に電力生産のための施設:原発」だとしても,つまり,電力生産のために生かされる技術体系なのだと強調されたとしても,

「原発≦原爆」である元来の “本質的な由来” が消えるわけではない。これらの「原◆」と「原■」に共通する危険性を,しごく簡単に棚挙げできたつもりになっていた。しかし,原発を電力生産のために応用・使用してきたのは,本来は科学的のありようとしては「一大誤謬であった」というほかなかった。

実は,そのとても分かりやすい以上のごとき事実は,その分かりやすさゆえに,もしかするとかえって,すなおには認めるわけにはいかない「原子力村の住民たち」を登場させてきた,本当の理由・事情であったのかもしれない。

----------------------------------

【付記】 「本稿(続の2)」続編はつぎのリンク先住所となる。

---------【アマゾン通販:参考文献】------------