エネルギー源として比較するための対象たりえない原子力を,ほかの諸エネルギーと同じ次元で語る「非科学的な立場」,いわば「不合理で反科学の発想」で語るなかれ,いまだに「原発は二酸化炭素(CO2 )」を少ししか排出しないなどと「原発汚染脳で発言」する「罪悪の地球環境観」(前編)

※-1 『日本経済新聞』2025年2月12日朝刊に出稿された関西電力の全面広告は「原子力・火力・再生エネ」と電源を並べて立てていたが,異端児どころか鬼子みたいな電源「原子力」を「火力と再生エネ」と同居させるという末恐ろしい観念は,要警戒である

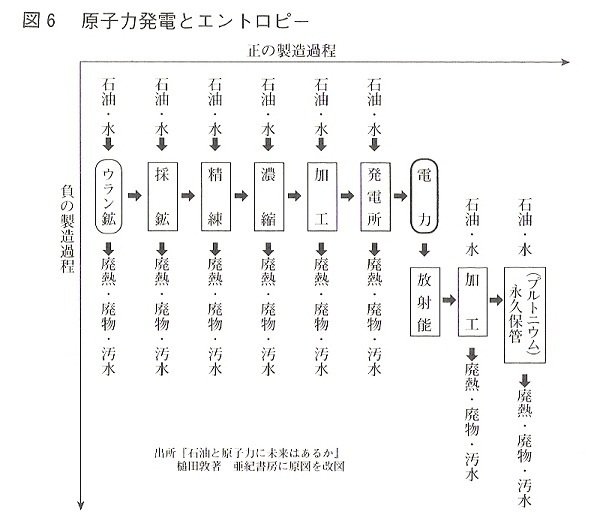

つぎの図解

その代表格となる設備のひとつが揚水発電の部分

※-2 原発を稼働させるためのエネルギーして原子力を焚く技術経済方式ほど,割の合わない電力生産方式はない

a) 昨日(2025年2月15日)耳にしたニュースが,つぎの記事であった。例によって「プーチンのロシア」風になんでもありの,まさしく「暴挙というよりは悪魔的作法」の「常套的な発揮の一例」が発現していた。

◆ チェルノブイリ原発,ロシアの無人機攻撃で損傷=ゼレンスキー氏 ◆

=『REUTERS』2025年2月14日午後 7:10 GMT+92日前更新 =

2月14日,ウクライナのゼレンスキー大統領は,ロシア軍の無人機(ドローン)攻撃により,チョルノブイリ原発を覆うシェルターが大きな被害を受けたと明らかにした。

チェルノブイリ原発は1986年に4基の原子炉のうちの1基が爆発事故を起こした。現在は放射線を封じこめるために保護シェルターで覆われている。ゼレンスキー氏によると,ロシアのドローンがシェルターを攻撃し火災が発生したが,その後鎮火した。

突きやぶって落下していた

「現時点で放射線レベルは上昇しておらず,継続的に監視している」と述べた。初期評価ではシェルターに大きな被害が確認されたと指摘した。「このような場所を攻撃し,原発を占領し,結果を顧みずに戦争をする国は,世界でもロシアだけだ」と強く非難した。

現時点でロシアからコメントは出ていない。

ウクライナのイェルマーク大統領府長官は,広大なアーチの最上部付近で小さな火事のようなものが起きているシェルターの写真を投稿した。

イェルマーク氏は通信アプリ「テレグラム」を通じ,「われわれは本日,ロシアのチェルノブイリ原発への攻撃について,米国に多くの情報を提供する」と表明。

「いまのミュンヘンでは誰もがこのニュースに非常に怒っている。よくあるような『懸念』ではなく,本当に怒っている」と述べた。

b) ロシア側が本気になってもしも今回,チェルノブイリ原発の「覆い屋根(石棺のためのそれ)」を,ドローン(それほど強力ではなかった爆発力搭載)ではなく,本格的にいくらか大型のミサイルで狙いをつけて攻撃していたとすれば,たちまちに現場は大々的に破壊され,現場にまだ残っている各種の核種が再び,爆発的な現象を起こし,周囲にそれだけまた放射性物質の汚染が拡散されることになるかもしれない。

いうなれば,1986年4月26日のあの原発の大事故以来,21世紀のこの時期になってからだが,2次的な原発災害が人為的に,それも戦争事態がらみで惹起されかねないといった非常事態が,われわれの目前にある現実的な危険,その恐怖の可能性として実在している。

ロシア軍は2022年2月24日に開始したウクライナ侵略戦争では,当初からザポリージャ原発を占拠し,故意にたびたび,危ない現場の状況を作りながら,これをウクライナ側に対して〈戦時的に圧力をかける材料〉に悪用してきた。

ところがこんどは,アメリカの大統領がバイデンからトランプに代わったことをいいことにして,「ロシアのプーチン」は早速,稼働できる原発のザポリージャ原発ではなく,すでに石棺化工事が2回もなされてきた現状にあったチェルノブイリ原発のその現場に向けてわざと,ドローンによる攻撃をしかけた。(⇒ロシア側はやってはいないとしらを切ってはいるが)

このいつものやり方とはいえ,悪辣きわまりないプーチンの狡猾な嫌がらせ的な戦争手法の一環は,彼にとってみれば「トランプは組みやすく交渉しやすい甘い相手だ」というロシア側の姿勢を,このさい正直に表現してもいた。

c) 以上のように記述したこの※-1を受けてのさらなる話となる。

「原爆ではなく原発のための原子力である」といった「エネルギーじたいの基本的な共通性」は,本ブログ筆者が定義的「原爆≧原発」と表現してみたところの,それもしごく単純でかつ分かりきった「原子力エネルギーの技術的共通性」となれば,

そこには間違いなく共通する「きわめて不都合で非常な危険性」,つまり,原爆が常時抱きかかえているその「現実的な危険発生の想定」となって,けっして念頭にから離れることはありえない。

まず触れるのは,1979年3月28日におきた「スリーマイル島原発事故」の「評価尺度:5段階(最悪は7段階)」の発生が,当時のアメリカに対して「原発の恐ろしさ」を本格的に初体験させ,非常な恐怖を与える大事件になっていたことである。

いずれも最悪の評価基準「7」

3度目となるような同じ水準での事故はあってはならない

もっとも,それまでではあっても,つまり原発そのものが事故を起こす以前に,核兵器(原爆・水爆など)が実際に,戦争の舞台・場面において使用された。大日本帝国時代のこの国がその核兵器を行使する対象にされた。ある意味,実験台(人体実験の対象)にされた。

d) さらにいうと,2国間の戦争においてたとえば,それもとくに原子力を推進装置に使う軍艦の空母や潜水艦が,敵軍の攻撃を受けて破砕されたとしたとき,それぞれが艦船として装備している原子力発電部分が破壊されないということは,期待しないほうがいい。この点は説明するまでもない事前の予測となる。

これまでの軍事史においてそのような実例はまだ発生していない。けれども,宇露戦争の現実のなかでは,「ロシアのプーチン」がこれまでの3年に及ぶ宇露戦争のなかで,なんどか口にしてきたように,威嚇するためであったにせよ「戦術核を使うぞ!」という脅し文句は,いまところではその文句だけに終始していたにせよ,いつなんどきそのボタンが押されないという絶対の保証はない。

もしも,どの国であっても核兵器を使用したとなれば,世界中からの批難の嵐に見舞われる。それでも,核兵器そのものを戦術として本当に使用したとなれば,この地球全体が核戦争の舞台に一挙に変じるかもしれず,そのために地球環境そのものまでが破滅的な事態を迎える危険性が生じる。

そうした考えをめぐらす心配事は,あまりにも当然の思考である。しかも「平和利用のためだ」と誤定義されてきた「原発関連の各種施設の存在そのもの」が,たとえ平時であるにしても,周辺地域に対して放射性物質の悪影響を与えてきたごとき〈厳然たる歴史〉は,原子力村では明確に認めたがらない事実だとしても,その証拠はいくらで残されてきており,あまりにも明白であった。

したがって,その種の事実をどのように否定してみたところで,原発を立地させた各地周辺にあっては,いつも広範囲に現象しつづけていた放射性物質の害悪は,いわば「原発(原子力)公害」そのものを意味した。

e) さて,ここに綿貫礼子編になる『廃炉に向けて-女性にとって原発とは何か-』新評論,1987年1月は,あのチェルノブイリ原発事故の発生をきっかけに制作・発売された本だと思われる。

その副題「女性にとって原発とは何か」という文句は,原爆はむろんとして原発そのものが「原発≦原爆」であったという当然の由来・関係のなかでも,とくに女性が男性よりもさらに多く放射性物質の悪影響をこうむるという現実を踏まえ,付けられた「書名の副題」だと思われる。

この綿貫礼子編『廃炉に向けて-女性にとって原発とは何か-』1987年1月のなかで,高木仁三郎が述べていた中身は後段につづけて引用する。その前に,この「高木が残した意見・批判」は,本ブログ内の別の記述にとりあげ,その根幹から徹底的に批判した畑村洋太郎『失敗学』の試みにも深く関係する。

高木仁三郎のいいぶんに聞く前に,もう少し畑村洋太郎の立場を説明しておきたい。

「スリーマイル〔の原発事故〕ではあれだけの事故で済んだ」かもしれないけれども,なんと,畑村洋太郎式になる「失敗学」は,原発の場合に適用する場合,これからの技術改善を狙うための逐次的な発展を期するためであれば,

「失敗(つまり原発の事故発生)」そのものは,そのつど「教訓として受けとめて克服して」いけばよく,この解釈の方法を構えたうえで,原発事故に関する学習をさらに積み重ねておこないつつ

さらに,「その利用方法をより安全にしていけばよい」といったふうに,これはまともに考えると,とうてい許容できない「失敗のための学」を提唱していた。

畑村洋太郎の発想となった「失敗学」は,「脳天気以前に,それこそ絶対的に危険な,原発への素朴な技術観念」を展示していた。しかも,その種のきわめて特殊というべき,極端なまで例外的な主張・構想は,絶対に受け入れられない「非科学的でかつ反合理の原発技術観」を,わざわざ披露していた。どのように評価するにしてもその科学以前だったと受けとるほかない着想は,それこそ断罪的に批判をせざるをえなかった。

f) さてそれでは,高木仁三郎が述べていたことはなにか? まず,こういっていた。

「スリーマイルではあれだけの事故だったけれども,たいして放射能は出なかったから,けっこう安全性が立証されたというような議論もあれば,もちろん,スリーマイルによって危険性が立証されたという議論もある」

「いや,チェルノブイリによって,もう決定的になったと主張することもできる。しかし,この期に及んでもまだ日本の原発は大丈夫だという議論もある」

「そういう総体も含めて,いかに危なっかしい世界にわれわれが生きているかという印象が,あらためて強く感じられた」(綿貫礼子編『廃炉に向けて-女性にとって原発とは何か-』106頁)。

高木仁三郎はつぎにこうもいっていた。

「ひとつ事故が起こったから,決定的に危険性が立証されたとか,逆に安全面についてこういうことがわかったというようなことは,本当おかしいわけですよ」

「百も2百も,事故が起こってみて,なにか結論が出たという,そこからほんとは実用化が始まらなければならない。ひとつやふたつの例で右に揺れたり,左に揺れたりすること自身が,いかにむなしいという,むしろそういう感じのほうがぼくには強いのですがね」(以上,107頁)

補注)この段落の指摘,「百も2百も,事故が起こってみて,なにか結論が出」てから,「ほんとは実用化が始まらなければならない」という場合,原発の大事故は2件(ないし3件)しかないのだから,このままでは「実用化=商用化」は不可であったといわざるをえない。

また,原発の場合,「百も2百も,事故が起こ」る事態は,世界中の原発が何万基,否,何十万基もの原発が実在しなければ想定はできないし,そこまで事故が起きるような原発が建造されていたら,この地球はもたない。

「猿の惑星」となる。

g) 高木仁三郎はくわえて,こうもいっていた。

「たったひとつのある事故の経過があってね。ひとつの偶然であってね。それから学んでどうこうというふうなこと自体がね。いかにわれわれが原子力といいながらしらないことが多いか」

「そのしらないことが多いのに,多いままで実際に運転したら,いろいろやっていて,ひとつ事故が起こって大騒ぎするという,こんな繰り返しはもう,ごめんだという感じが強いのですね」

「だから日増しに僕は,この事故の技術的な側面にかぎってこの事故をみたいという意欲が,薄れてきて」(以上,107頁)。

「わかったとしても,だからここのところを気をつけようとか,そんな議論はもう,いいじゃないかということです。やっぱりどうやってこの原子力の地獄から抜け出るかということのほうをもっと真剣に考えたいという,そういう気持ちになっているのですよ」(問答の区切りをはさんで,もう一度,107頁)。

h) 畑村洋太郎の発想を端的に表す図表をもちだし,以上の高木仁三郎の意見と照合すると,畑村の原発に対しても適用していた「失敗学」的な論理構築は,事例研究数の決定的な不足と,原発事故(評価尺度「7」)を「前提として認容するほかないがごとき発想」そのものからして,初めからボタンの掛け違いを犯した学問構想を結果した。

原発も絶対に事故が起こらないという保証はない

だからといって原発は事故を起こさせるわけにはいかない難物

そうした考えに依れば失敗学は原発(原子力)に適用不可

原発にまで視野を当然に適用してみた「失敗学」の宿命が,いったいどこから侵入していたかについて,畑村洋太郎はむしろ,この「失敗学」の反省としてあらためて沈思黙考すべきであった。

仮に,畑村洋太郎の意見に従い論理を進めるとしたら,チェルノブイリ原発事故や東電福島第1原発のような「評価尺度7」の大事故を,これからも何回でも実際に経験させられて,そして乗り越えていけば,原発が「要は使いものになりうるはずだ」というような「失敗学」的な「今後のみこみ」が展望できるのか?

だがそのような試行錯誤をやっている手間・ヒマは,原発(原子力)にかぎってははまったくありえない。その前に地球環境をぶっ壊してしまうのが,オチ(墜ち:汚地)だからである。

よくよく考えてみよ。過去にすで人類・人間が発生させてしまった「原発のその2回の大事故」を念頭に置いての話をするが,今後においてそれらと同規模の “深刻かつ重大な原発の事故” を,完全とはいえないまでも,ほぼ予防できるといえるような安全管理体制が,現状の原発利用状況のなかで期待できると,はたして,どこの誰に保証ができるというのか?

高木仁三郎はなぜ,原発の「ここのところを気をつけようとか,そんな議論はもう,いいじゃないかということです。やっぱりどうやってこの原子力の地獄から抜け出るかということのほうをもっと真剣に考えたい」とまで断言したのか?

結局,「原発は止めたほうがいい」といったのが,高木仁三郎の基本的な立場であった。この意見を単に素朴な反原発観だとして排除できるか? この点はぜひ畑村洋太郎にも訊ねてみたいことがらであった。

前段に挙げた図表のように発想し,具体的に構築したはずの失敗学は,時代をさかのぼる順に「航空機⇒自動車⇒鉄道⇒ボイラー」それぞれの曲線が描いてあって,各曲線のその一番右側に最新のエネルギーである「原発(原子力)」を,ともかくそのままくわえるかたちで並べてあった。しかも,この原子力の伸びを描いた曲線は,上方になると破線で記入されていた

だが,その作図の中身は,原発に利用にかぎっては「不可能を可能にするとはいえない事実」,高木仁三郎の口まねをしていえば「ここのところを気をつけようとか,そんな議論はもう,いいじゃないか」というべき対象になっていたのが,原発(原子力)の問題であった。

それでも,原発事故・失敗例の蓄積がまだまだ決定的に不足しているのだから,これからいよいよその失敗例をさらに多く重ねえたうえで,あたかも今後に向けて発生するかもしれない「原発事故」に備えるために,換言すると原発利用体制を万全にしていくために「失敗学」は有用だといったような,あたかも「不可能が可能そのものになるか」のように強弁したその構想の語り口は,もはや失敗そのものとは疎遠な感性を原発問題にかぎっては披露していたことになる。

しかもここでは,原発を利用している人類・人間たちの「今後においての実際問題」となれば,「またもや大失敗を絶対に起こさないとはかぎらない」と想定するのが『失敗学』の立場であった,と解釈するほかない。

しかし,チェルノブイリ原発事故や東電福島第1原発事故のような大事故が,この地球上のどこであっても再び起きるような今後は,絶対に来てほしくない。高木仁三郎が前段で「原子力=地獄だ」といったのは,その《悪魔の火》の本当の怖さをしる人であれば,当然に感じるはずの「原発観」である。

失敗というものを重ねて学習・研究していく過程を経てこそ,あたかも螺旋状的に理解が進み,なんらかの知見や成果が獲得できると構想した「失敗学の理解:狙い」は,原発問題に関してもその失敗を防止する手立てがえられると措定した。しかし,それがために実は,失敗する「失敗学」に逢着した。

その種の企図を抱いた失敗学は,初めから完全に「失敗していた」という評価:位置づけしかえられない。少なくとも「原発問題」に限定した結論としてならば,自信をこめてそのようにいえる。

----------------------------------

【付 記】 本稿の続編「後編」のリンク先住所はこれである。

----------【アマゾン通販:参考文献】-----------

この高木仁三郎の〔上の〕本は2000年発行であった。