連合会長としての芳野友子は「会長職に不適であった」と判定される(2)

【断わり】 「本稿(2)」の前編はつぎの「本稿(1)」であるので,できれば「そちら(1)」をさきに読んでから,「この(2)」に戻ってくることを希望したい。

「本稿(2)」の前編「本稿(1)」の目次は,こうなっていた。

まず最初の段落は見出しじたいは付けていなかったが,それに続き,※-1および※-2の記述がなされていた。「本稿(2)」は,その※-2の途中からを受けた記述になっている。

要は,本稿全体は,こういう構成(流れ)になっていた。

※-1 本日も以上のごときに長い説明をしたうえで議論する中身を方向づけてみたが,今回の議論は,左翼陣営の立場から論陣を張っている思想・理論雑誌『現代の理論』に掲載された,それも,芳野友子連合会長の行動様式を根底から厳重に批判した文章を紹介することにした

つづいては,こういう中身になっていた。

※-2 立憲政治-憲法にもとづいておこな行われる政治,近代的議会制度による政治-

この※-2は,労働運動アナリスト早川行雄が寄稿した一文であり,この論稿の内容構成は,さらにこう細分されていた。

1. 芳野新体制の始動 反共演説と選挙妨害/総選挙総括/参院選方針/予算案に反対ではない?/政府・自民党への接近

(「本稿(1)」はここまでの記述であり,以下が本編「本稿(2)」の記述を構成する)

2. 芳野反共思想と「民主的労働運動」 反自民非共産/同盟と生産性三原則/堕落した「民主的労働運動」/富士政治大学

3. 日本労働運動の再生に向けて 自発的結社/産業別労働組合

〔「本稿(2)」は,※-2の「1. 芳野新体制の始動」の記述が終えたところを受けて,以下の記述に進む ↓ 〕

2. 芳野反共思想と「民主的労働運動」

f) 反自民非共産(英字の連番は「本稿(1)」からの続き)

芳野友子の私的な思想信条については「反共主義」という,ありきたりのレッテル一枚で事足りる。そのことだけで,反共主義者が連合会長を務めていることへの十分な警鐘になるだろう。

しかし芳野的反共思想の寄ってくるゆえんを考察することは,日本労働運動の現状を理解するうえで,なにがしかの意義があるのではなかろうか。

「共産党を含む野党共闘には与しないが,共産党との選挙区調整には関知するものではない」というのが連合の一貫した政治スタンスである。

本来,共闘とは個別の政策では異なる諸政党が,たとえば政権交代のような共通の目的実現のために連携することで,これを「野合」と批判する俗論についてはすでに述べた。

しかし連合が共闘という場合,理念・政策が一致することが前提として高いハードルを設けている。これは共産党に対する忌避感が強い産別もあるなかで,野党の連携を重視しながら政権交代をめざすための方便のようなもので,「反自民非共産」が政策の軸となっている。

神津里季生(前連合会長)は中野晃一(上智大学教授)との対談(「週刊金曜日」2017.2.24 )のなかで,共産党じたい体については現時点でも相容れない存在としつつも,選挙戦術と政権戦略は別で,

「安倍一強政治のなかで野党が力を合わせるのは当然」

「自民一強を許さず,どう変えていくかが大事」

だと,共産党との戦術的選挙協力を打ち出していた。

選挙の戦術として協力するとなると,自公側から「野合」と批判されないかと問われると,政権構想の政策でなにを折りあうかは別だとしつつ,「わたしは「野合」でなにが悪いのかくらいの思いです」と選挙協力にきわめて積極的な姿勢で答えている。

こうした姿勢は初代の山岸会長から神津前会長まで一貫して受けつがれていた。しかし,自身が反共主義者である芳野は180度方向転換し,反自民勢力による政権交代は遥か後景に退き,非共産だけが前面に躍り出た。

岸田,茂木,小渕,麻生ら自民党幹部による招請に気やすく応じて懇談・会食する姿勢は,単に軽率というばかりではなく,政権交代という目標を棚上げして,働く者に犠牲を強いる自民党に対して過度に寛大な芳野の右翼思想によるところも大きいのである。

連合は結成以来「反自民非共産」を組織原則としており,構成組織でも綱領にこの文言をかかげている産別が多数ある。とはいえ,その解釈や位置づけは一様ではない。

反自民の自民とは自由民主党のことであり,リベラルデモクラシー(自由民主主義)を否定するものでないことは自明だが,同様に非共産とは本来,共産党以外の勢力との趣旨であった。すなわち反自民非共産とは組織原則を示す一体の「六字熟語」である。

ところが,非共産とは反共主義であるというイデオロギーに転化することで,六文字の前半と後半のどちらに軸足を置くかを天秤にかける傾向が発生する。そのあたりの経緯を,戦後労働運動の変遷とともに振り返ってみよう。

g) 同盟と生産性三原則

敗戦後時を置かず,1946年に産別会議(共産党系主力)と総同盟(非共産党系中心)が結成された。二・一ゼネスト(1947 占領軍の命令で中止)など労働運動が高揚するもとで,両組織などが中心となって全国労働組合連絡協議会(1947全労連,1950解散)もできた。

その後,産別会議のなかで,共産党系と対立するグループにより産別民主化同盟(1948 民同)が結成される。このあたりから労働運動における共産党系と社会党など非共産党系の主導権争いが激しくなり,1950年に総同盟と民同が合流して総評が結成される。

実態からすれば,この総評こそ「反自民非共産」の元祖のようなものであった。

当時,民同は「反共民同」とも呼ばれたが,総評で強い影響力をもったのは,マルクス・レーニン主義の本家争いを共産党と展開していた社会主義協会など社会党左派であり,それがニワトリからアヒルへと総評が豹変する一因となったことからもわかるとおり,「非共産」に反共イデオロギーの要素はなかった。

むしろ左派の主導に反発した総同盟の一部(刷新派)は,総同盟再建を宣言し,後の同盟(民社党系)結成(1964)に至る。これに中立労連,新産別(いずれも社会党系)をくわえた労働四団体の時代が連合結成(1989)まで続く。

さて,同盟結成以降,とくに大手民間製造業では同盟系の労組が主流となっていった。その過程で重要な役割を果たしたのが,生産性三原則を掲げた生産性運動であった。

生産性三原則は

① 雇用の維持

② 対等な労使協議

➂ 成果の公正な配分

の三点から構成されている。

留意すべきは,三原則は労働投入と資本投入によって労使が企業内で産出した付加価値を労働条件の向上に向けて配分することに焦点を合わせた原則であることだ。それじたいとしては,資本主義市場経済下における株式会社形式の民間営利企業を前提とするかぎり大きな異論はないであろう 。

実際に三原則が含意する結果の配分的要素を重視して,強力な交渉力を駆使しながら労働条件の引き上げを実現してきた組合もあるが,それは例外的なケースでしかない。

多くの職場では生産性向上に協力したにも関わらず,会社側から三原則の約束を反故にされ,リストラ,労働強化,賃金抑制など配分なき合理化が蔓延した。

争議行為〔争議権:ストライキの実行〕など力を背景としない「集団的物乞い」のような方法では,つねに会社側に主導権を握られ,企業の論理に従属した協力はあっても,対等な労使協議による公正な配分はついに実現しなかったと言うべきであろう。

h) 堕落した「民主的労働運動」

結果として生産性運動は,労働組合ではなく会社職制機構が職場生産点を掌握する手段として利用されることが多かった。そして職場における生産性運動の挫折は,長時間労働の蔓延や不安定で低賃金の非正規雇用の著増など社会問題を惹起させた。

経営側の「債務不履行」による格差や貧困の拡大に対しては,労働組合側で生産性運動を担ってきた全国労働組合生産性会議(全労生)も危機感を募らせた。

筆者〔被引用者〕も原案の検討作業に関与した「全労生結成50周年宣言」(2009)では,

「生産性運動の理念が,労使に理解され浸透しているとはいい切れない。経済のグローバル化等の進展のもとで,労使がやや近視眼的な対応に追われた結果として,生産性運動が希薄化した状況になったことについて,われわれは率直に受け止める必要がある」としたうえで,

「産業・企業の持続的な発展と納得性のある働き方・処遇をえられるよう実効性のある社会契約としての公正ルールとセーフティネットづくりに努める」と,公正な配分の社会化に言及している。

しかし,現実の企業別組合のなかには,三原則の目にみえた成果はなにも上がらないところで,時として会社の力も借りながら,職場から社会党や共産党の組合および活動家を排除してゆくことに倒錯した達成感を覚える,堕落した「民主的労働運動」も広がっている。

芳野友子もそうした単組リーダーの1人であった。

i) 富士政治大学

芳野友子の反共思想は,富士政治大学で指導されたもののようである。富士政治大学は1969年に西村栄一(元民社党委員長)によって設立された富士社会教育センター内に,労働組合員向けの研修機関として設置された。

民社党は,社会主義協会など左派系が主導する社会党から分裂して1960年に結成された政党である。結成当初は,社会主義インターに対して「福祉国家から社会主義への発展のプロセスを示せ」とか「資本主義体制に代わる代案を示せ」などの要望を提出している(清水慎三「日本の社会民主義」1961)くらいだから,

富士政治大学の設置を契機に民主社会主義を担う活動家を養成することで,泥臭い組合ボス中心の議員政党から脱皮して,西欧型社会民主主義の受け皿となるような大衆政党への転換が図られるべきであったが,そうはならなかった。

富士政治大学では,職場で共産党(民青)や社会党(社青同)の活動家と渡りあうための論争技術の習得や精神の鍛練に重きが置かれたため(当時の研修実体は,宇治芳雄「洗脳の時代」1981),西欧型社会民主主義の受け入れよりも,安直な反共主義に依存した「理論武装」が重視されたのであろう。

芳野美子の話を聞けば分かるように,そこで語られるのは「共産主義=悪」という,反証を拒んだ公理から演繹される教条の類ばかりで,知的な論証の体をなしていない。

ちょうど,「日本は正しい」という教義から導かれる安倍晋三の歴史修正主義と同じ構造なのである。日本的民主社会主義の見果てぬ夢のゆき着いた先が,芳野的空疎な反共主義だとしたら,先人たちは草葉の陰で嗚咽していよう。

連合会長就任後の芳野友子については,政局がらみの発言ばかりが取り上げられるとの指摘もあるが,実のところ一枚看板のジェンダー平等も含め,芳野独自の斬新な提案などなにもないのではないか。

仮になにらかの貢献があったにしても,それを重視すべきでないのは,ナチスを評価するにさいして,初期の経済復興政策やアウトバーン建設,ドイツ語改革などを強調しないのと同様である。

戦後労働運動における負の側面を集大成したような人物が現在の連合会長であるという戦慄すべき事実に,連合や労働界に留まらず,社会全体が最大限の危機感をもたねばならない。

3. 日本労働運動の再生に向けて

j) 自発的結社

労働組合は自発的結社でなければならない。これが日本労働運動再生の原点である。この問題を考察するにあたって検討すべき対象に少数派労働運動がある。少数派労働組合が担っている運動であり,もとより少数派をめざす運動ではない。

ありていにいって「負けた」から少数派に陥ったのであり,けっして威張れた話ではないことは確かだ。しかし少数派組合は,職場の多数派組合に対して重要な点で「優位性」をもっている。

それは,押しなべて少数派組合は自発的な結社であるということだ。筆者も少数派の労働組合で活動してきたが,最初の契機は自発的参加であったことはいうまでもない。

組合費も毎月1人ひとりの組合員を回って徴収していた。また職場では組織化していない(されていない)労働者が,少数でも一人でも加入できる地域合同労組(ユニオン)も少数派労働運動の系列に属するとみなしてよいだろう。

職場の多数派ではなくとも法内組合を結成できる今日の日本においては,少数派組合こそ,労働組合法が前提としている「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」を体現しているともいえる。

現在,多くの企業別(多数派)組合はユニオン・ショップ(ユ・シ)協定で新入社員を自動的に組合加入させ,チェック・オフ協定で組合費を給料天引きで徴収している。

これらの制度は先人たちが職場の力関係を基礎に勝ち取った労働組合の組織強化の武器であった場合もあるが,現状では「逆機能」しているようにも見られる。

連合労働講座を担当している野川 忍(明治大学法科大学院教授)は,近著『労働組合の基礎 働く人の未来をつくる』(共著)のなかで,ユ・シ協定について「労働組合の自律的活動が阻害される可能性も見逃せないことから,将来的には必要がなくなる方向に向かうことが望ましい」,チェック・オフ協定は「労働組合の自立を妨げていることは間違いなく,将来的には解消されるべきである」としている。

また労働弁護士として長年活動され,弁護士開業50年を超えた宮里邦雄も,数年前に「ひろばユニオン」に寄稿した論考のなかで,ユ・シ協定やチェック・オフ協定の功罪について再検討すべき時期に差しかかっている旨の懸念を示していた。

いまやユ・シ協定やチェック・オフ協定は麻薬のように企業別組合を蝕み,過度の薬物依存による全身機能の衰弱をもたらしてはいまいか。

労働組合が自発的結社であることの重要性が今日ほど問われていることがない状況で,連合会長に堕落した「民主的労働運動」の申し子が就任している椿事は,まことに皮肉というほかない。

今日,右派に類別されるような労働運動潮流にしても,産別民同が結成された当時まで遡れば,往時の共産党による官僚統制や反対派排除の組織運営に対する「民主化」闘争として,いまと比べれば相対的に企業から自立した側面はあった。少なくともそれは労働運動内の急進主義と漸進主義の路線対立の問題であった。

しかしその後,民同も総同盟も左右に分岐し,総評・同盟時代に至ると,右派は企業内多数派を構成し,その一部は労使協調路線で,彼らが批判して止まない「共産主義」と瓜二つの,文字通り左右が逆になっただけの鏡像のような官僚統制や反対派排除によって企業内のヘゲモニーを確立するに至った。

ところが,左派が完全に排除されてしまえば対抗勢力の存在意義も失われる。左派との深刻な攻防を経験していない単組にあっても,組合員の組合離れで執行部の担い手がみつからないなど,総じて今日の企業別組合は危急存亡の崖淵にあることを自覚しなければならない。

l) 産業別労働組合

労働組合が自発的結社として再生するためには,本来の意味でのジョブ型雇用に基づく賃金・労働条件決定制度(同一価値労働同一賃金や時間主権の確立)の導入議論と併せて,産業別労働組合への移行が真剣に検討されねばならないだろう。

濱口佳一郎(JILPT労働政策研究所長)は,かつて連合総研の「DIO」(2014.1)に寄稿した論考のなかで「(全国産業復興法からワグナー法に至る集団的労使関係システムの構築は)労使交渉力の不均衡が労働者の賃金と購買力を低下させ,不況を激化させたという認識に立ち,不当労働行為制度によって労働者の交渉力を強化することでその是正を図ろうとするものであった。

ここで補注) 濱口桂一郎が以前,その「ジョブ型雇用」と名づけ,いまでは労働界のみならず実業界に広く流行させたこの呼称は,当たりまえに考えるに〈実に奇妙な名称〉であった。

ジョブとはなにかといったらすぐに仕事・職務・作業といった漢字が頭に思い浮かぶ。しかし,雇用の型(この様式区分のために)このジョブという英単語を当てるのは,つまり「ジョブ型雇用」というのは,いってみれば「ママ母さん」とか「パパ父さん」とか表現しつつ,父や母のことを指称するのに似ていて,だいぶおかしい。

仕事や職務,作業をする労働力(労働者)を雇用するのは,一般企業のみならず公務員でも,またほかのあらゆる組織においても当然に事項であり,それをわざわざ同義反復的である事実に気づかないのか,そのように連ねて表現したこの「ジョブ型雇用」,この概念的にも奇妙奇天烈な素性を,そもそも発案し使用した濱口桂一郎は,最初から自覚できていなかった。

そして,この奇怪ともいえた「ジョブ型雇用」を,なんの違和感はもたずに,またなにも疑問をいだかずに,なんと労働経済学の専門研究者までが気軽に使用してきた。専門外の人びとがこれはいいといって使うのは,仕方がない面があったにせよ,論理学的な思考に照らしてあまりにも雑な概念の用法になっていた。

雇用とは「仕事・職務・作業をする,させる労働力(人間)を雇用すること」を意味する。だから,屋上屋を架したがごとき「ジョブ型雇用」なる表記は,あるいは「女性オンナ」とか「男性おとこ」という表記に似ている。

(なお,このあたりの表現はまた別途LGBTの課題・含意があるけれども,ここではあくまで類比のためにもちだした表現としてのみ受けとってほしい)

あるいはまた,英語が日本語としていちおう使用されているその専門用語(?)だったとしても,「赤ちゃんベイビー」とか「子どもチャイルド」とかいったごとき重語的な表現にもまた近いのだから,おかしいと感じないようがどうにかしていた。

要するに,「ジョブ型雇用」とは,この「ジョブ型雇用」そのものとしてよりも,文字どおり「ジョブ(仕事・職務・作業)型のジョブ雇用」なのだから「雇用型のジョブ雇用」だとまでもいいかえ可能であった。こうなるとこの指摘をしてみたほうが,なにか頭のなかがこんがらがる。

整理してみたつもりで以上のように語っても,いささか気分が悪くなるほど,もともと素性が悪かったのが,この「ジョブ型雇用」〔と「メンバーシップ型雇用〕との対で名づけられた〕という用語であった。

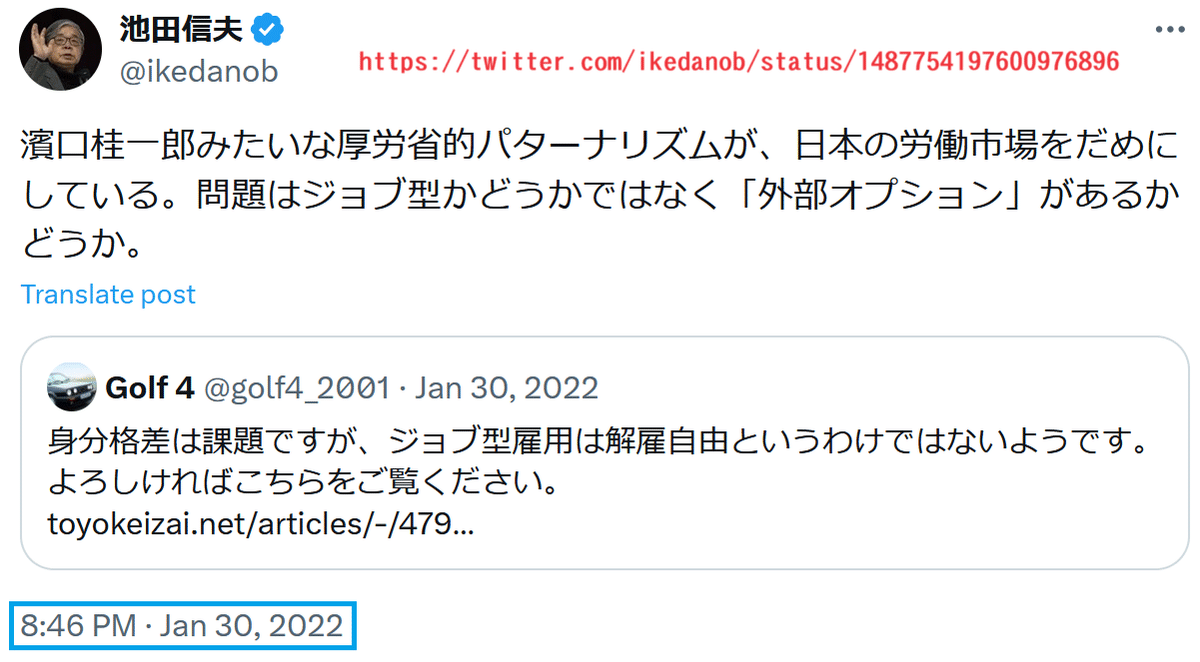

ところで濱口桂一郎は,自説に関して批判的な意見・見解を突きつけられると,瞬間湯沸かし的にその相手をボロクソに攻撃するという難癖症を,臆することなくしばしば披露してきた。

濱口桂一郎はそうした習性の持主であったらしく,自分の有したはずの労働経済学的な学識以前に,日本語としての修辞学的な素養においてからまず「重大な勉強不足⇒欠損あり」であった。

かといってもその点は,どこまでも,専門分野に関する理解問題(用語の運用力)過ぎなかったけれども,以上に指摘したごとき,その種の避けがたい難点を指摘されると,これに対してはどうやら,反狂乱的になっているなと他者には映るほど,たいそうムキになって逆襲を試みてくるのが,この人のいつもの反応であった。

そして,必死になって相手をやりこめようとするあまりだったのか,完全に自分の品性を完全に欠く「罵詈雑言」を乱発気味に発信してきた。

おこなっている

濱口桂一郎はその「なんちゃって教授」の1人であった

上に画像資料で紹介した文の書き手であった若林亜紀は,『公務員の異常な世界: 給料・手当・官舎・休暇 』幻冬舎,2008年という本を公刊して,「国家官僚群関係の天下り現象にあっては必然的に随伴している吸血鬼ぶり」を,こういうふうに報告していた。

私は厚生労働省の研究所で10年働きました。その前に民間企業で働いていたので,比べると,お役所は「ありえない」ことの連続でした。給料から,仕事ぶり,お休み,結婚まで,すべてです。

とくに印象的なのが予算消化で,ある年,がんばって節約して2億円を国に返したら,厚生労働省から怒られました。「せっかくとってやった予算を返すとは何事だ,とにかく使い切れ」と経理通達まで出される始末です。

これはおかしいと内部告発をして退職し,ジャーナリストになりました。本書は,北海道から九州まで全国のお役所を取材し,最新の公務員の実態を歳時記風にまとめています。いまや議員すら従わせ,日本の最高権力である公務員。でも,そんな権力をもちながらも,きわめて人間的,ときにばかばかしく愛らしい公務員の春夏秋冬をお楽しみください。

〔補注の記述はここで終え,本論の記述に戻る〕

1920年代のアメリカで流行した会社組合を不当労働行為として否定し,産業別組合の促進を図ろうとしたのもそのためであった」と述べているが,企業別組合がユ・シ協定で新入組合員を独占するシステムは,1920年代のアメリカでは違法とされた,産別交渉を弱体化する不当労働行為に転化することすら懸念される。

かつて「連合評価委員会報告」(2003)では「経済のグローバル化により,日本の産業構造は大きく変えられようとしている。労働組合の側も相当の覚悟をもって産業構造の転換に対応する必要がある。

しかし,企業別組合だけでは,このような構造的な大転換に対して根本的に対抗することはできないため,連合は,企業別組合の限界を認識したうえで,それを補完する機能を強化することが必要である」と提唱された。

直近では山田 久(日本総研副理事長)が「企業別労組を束ねる産業別組織(産別)の機能を強化して,企業の枠を超えやすくする必要がある」(「GLOBE+」2022.4.6)と指摘し,

首藤若菜(立教大学教授)も「産業で働く(組合員以外の)全労働者の賃金をどうあげるか,という視点が重要だ(同)と述べるなど,産別組織への関心は高い。

閉塞状況にある日本の労働運動に求められるのは,こうした企業横断的な産業別組織を,雇用形態や就労状況(失業者を含む)にかかわらず,労働者個人の主体的参加意識にもとづく自発的結社として構築することである。

無論一朝一夕に実現できるものではないが,ドイツIGメタルの運動など海外の先進事例にも学びつつ,本誌前号に寄稿された要 宏輝(元JAM大阪副委員長・元連合大阪副会長)の辛辣な意見なども横眼で睨みながら,二度と再び芳野友子のような人物を会長にしてしまう誤りを犯さぬように,理想を高くかかげ,あまり無理をせず,着実に方向転換した道程を一歩一歩進んで行くことに期待したい。(文中敬称略)

〔最後になったが人物紹介〕 早川行雄(はやかわ・ゆきお)は,1954年兵庫県生まれ,成蹊大学法学部卒。日産自動車調査部,総評全国金属日産自動車支部(旧プリンス自工支部)書記長,JAM副書記長,連合総研主任研究員などを経て

現在,労働運動アナリスト・中央労福協幹事・日本労働ペンクラブ幹事・Labor Now 運営委員。著書『人間を幸福にしない資本主義 ポスト働き方改革』(旬報社 2019)。

以上をもって「本稿(2)」の記述は終わりとなる。ほとんど早川行雄の「芳野友子批判論」の紹介(中身は強烈な批判論の祖述・紹介)に終始していたが,日本の労働運動が昨今,彼女のような石頭(その頭髪はサザエさん風だが)の専従指導者の指導によって,

労働者・勤労者の「生活と権利」を守るどころか,現在進行形ではますます悪化,劣勢であるほかなくなっている労働経済の情勢に,それもただ空しく,「日本共産党は嫌い,ともかくダメだ」という反共精神ばかりをわめくオバサンが連合の会長だという労働界側の現実の様相は,まことに憂慮すべき現状である。

以上における記述の途中で芳野友子は,「労働組合が自発的結社であることの重要性が今日ほど問われていることがない状況で,連合会長に堕落した『民主的労働運動』の申し子が就任している椿事は,まことに皮肉というほかない」と痛烈に批判されていた

だが,そうした強烈な批判を受けたはずの「彼女の顔:表情」をいくら想像してみたとしても,おそらく,この人の反共主義は「三つ子の魂百まで」の精神構造として形成されたものゆえ,いまさら,なにを指摘・批判してあげたところで,結局なにも変わりえない人だとしか受けとりようがない。

本ブログ筆者が思うに彼女は,日本の労働経済のなかで「自分がいったいどこに・どのように立っている」のかさえ,実はよく判断できていないという疑問が消えない。それは「反共主義」の余果だというよりは,その「絶対的な排外主義の足場そのもの」に彼女がなっている現状を思えば,連合は当面救いようがない組合上部団体だとみなすほかない。

それでも芳野友子のような組合運動指導者は,なぜ,自分がそのようにまで,ボロクソにまで批判されるのかについては,おそらくまともに理解できないままであった。

---------【参考文献の紹介:アマゾン通販】---------