原発推進広告宣伝マンから太陽光パネル販売促進係への転進,世界の北野 武か・日本のビートたけしかしらぬが,原発芸能人として犯した過ちは永遠に消えず(後編)

【断わり】 本記述(前編)のリンク先住所はこちら( ↓ )になる。できればこの「前編」から読んでもらえればと希望したい。

※-1 2024年12月初旬におけるエネルギー問題の話題,その補足的な議論

1) 太陽光発電に随伴してきた日本なりの問題性

本日,2024年12月3日『日本経済新聞』朝刊の冒頭記事がこれであった。この再生可能エネルギー関連の記事から,本ブログなりに注目したい個所を,次段に引用しておく。

なお「……」は省略した文言の個所で段落そのものの省略は(省略)と記す

★ 太陽光開発,小型シフト

双日,3年で3000カ所 再エネ普及へ重み増す★

太陽光開発の主軸がメガソーラーから小型発電所に移ってきた。……メガソーラーは用地不足などで開発ペースが鈍化している。伸びが期待される風力はインフレで導入コストが上昇するなか,再生可能エネルギーの普及へ小型太陽光の重みが増している。

太陽光開発,小型シフト

(省略)

既存の発電所に隣接した土地や遊休農地などを使う。分散する小型発電所は管理コストが高くなりがちだが,デジタル技術でコストを抑える。時間ごとの発電量や異常の発生はリアルタイムで監視する体制を整える。

(省略)

経済産業省によると,2023年度に政府の補助制度などを使って導入された太陽光は全国でピーク時の3分の1程度。メガソーラーは2022年度と比べて4割減った。山地が多い日本は適地が不足しており,近年は自治体も規制に動いている。福島市は土砂災害リスクや景観の悪化を懸念し,2023年に「ノーモアメガソーラー(メガソーラーはいらない)」を宣言し,2025年4月に規制条例を施行する。

(省略)

保守サービスのデジタル化も小型シフトを後押ししている。オリックスはドローンを使って点検し,異常を人工知能(AI)が自動で分析するサービスを手がける。太陽光発電所保守で最大手のスマートエナジー(東京・港)は遠隔自動監視のシステムや複数の発電所の業務を一括管理するサービスを展開,小型太陽光向けにも提供する。

こうした背景から小型発電所に軸足を移す企業は多い。ENEOSホールディングス(HD)やレノバも今後の開発は小型を主軸にする。東京ガスが出資する新電力TGオクトパスエナジー(東京・港)も施工企業に出資して進出し,3年で数百カ所以上を開発する。30年までの開発の中心を小型が担う見通しだ。

資源エネルギー庁によると,太陽光が全電源の発電電力量に占める割合は9.8%(2023年度,速報値)で,再生エネでもっともも普及する。風力が多い欧州に対し,日本はメガソーラーが牽引し導入量を増やしてきた。日本は2021年度の平地面積あたりの太陽光の導入量は1平方キロメートルあたり514キロワットと,ドイツの2倍以上で主要国で最大級だ。

政府が示す2030年時点の電源構成の見通しは,発電電力量ベースで太陽光は2022年度の 1.4~1.6倍に対し,風力は 5.5倍。伸びが大きい風力は導入コストが上昇している。今後の再生エネ普及に向けては小型太陽光のほか,薄く折り曲げられ,既存の太陽光パネルが設けられない場所に設置できる次世代の「ペロブスカイト型太陽電池」なども期待されている。

東電福島第1原発事故を契機にして,以上のごとき再生可能エネルギーのなかでも,太陽光発電を一点豪華・集中的に,それも急速な導入をなさしめせる方策を採ったがため,以上のように相当に歪となった自然エネルギーの開発・導入・利用が,

太陽光発電ばかりがまるで雨後の筍のように,つまり異様なまで不自然な再エネ事情の展開が,日本全国のあちらこちらで出現してきた。それをいまごろになって是正するにしても,もはや後戻りできない,ただちには元には戻せない状況すら生まれている。

ここでは,『毎日新聞』が2022年6月27日に報道していた太陽光発電の,そもそもが「自然エネルギー」である「再生可能エネルギー」の基本特性を,真っ向から否定した乱開発そのものである土地利用に関して,この実情を説明する画像資料を何点か紹介しておく。

遠景の上空からさらに概観するとつぎの画像のように展望できた

「3・11」を契機に伸長した

太陽光発電用地が実害を周辺に発生させたからである

2) 工学部原子力工学科などのその後

ここではつぎの図表を参照したい。当初,旧帝大系の工学部・大学院を中心に,原子力工学が「時代の要請」に応えてであったのか,このようにつぎつぎと設置されてきた。しかし,間もなくその原子力工学科という名称ははやらなくなり,「量子」という用語などをかかげた名称のほうに,なにやら並行移動的に変更してきた。

しかし,そうした流れのなかで東京大学工学部が大学院工学研究科内においてだが,2005年度から「原子力国際専攻」「原子力専攻」というコースを設置したところが,この用語にこだわって観るかぎりでは目立っていた。

すなわち,原子力という用語そのものは1993年度を境に,これら「主な国立大学」の工学部・大学院研究科においてでの観察だが,その前面からは影が薄まる傾向が生じていた。

ちなみに,周知の事実であるが,チェルノブイリ原発事故事故が発生したのは1986年4月26日のことであった。この歴史の事実が,この「国立大学における原子力関係学科・専攻の設立変遷」の経緯:中身に関係がないはずはない。

その教育制度面での整備・確立がこの図表からうかがえる

3)「原子力工学からシステム量子工学へ」東京大学工学部システム量子工学科主任・矢川元基の発言(1993年), https://webpark1056.sakura.ne.jp/news/04/systemryoushi.html から

工学部原子力工学科はこの〔1993年〕4月からその名称をシステム量子工学科と変更し,つぎの時代に向かって新しい一歩を踏み出しました。そもそも原子力工学は,原子力平和利用の推進という社会的要請に応えるため,物理学・化学・電気工学・機械工学・化学工学・材料学等多くの学問分野の協調により創成され発展してきたわけですが,

本学においてもそのような協調的発展の中核として1960年に原子力工学科が設立され,原子力発電ならびに放射線利用に関係する科学技術を教育研究の中心に捉え,原子力平和利用の発展に対して教育と研究の両面で貢献してきました。そして現在では,我が国の原子力発電の技術は世界のトップレベルになり,原子力が基幹エネルギーとしての地位を占めるようになっています。

来世紀に向けて,原子力発電の重要性がますます増加して行くことは明らかであり,このため,この技術を今後とも維持発展させて行くことが必要であることはいうまでもありません。しかし,教育研究機関においては,それだけでは十分ではなく,そこから新しい技術の萌芽をみつけだしこれを育てて行くこと,あるいはそこからより普遍性のある学問体系を構築してゆくこともあわせて期待されています。

(前略・中略) ……原子力工学科でも……これらのシステムをより安全かつ人にやさしく環境と調和のとれたものとすることを目的として,新たに人間工学や認知工学についての基礎的・普遍的手法の研究もおこなうようになってきています。そして,このようにして育ってきた新しい工学分野を「システム量子工学」と呼んで,これを独自の工学体系として発展させるために教育研究内容の整備と充実を図ってきました。

「システム量子工学」(英文ではQuantumEngineering and Systems Science)は,大きく分けて,2つの学問分野から成り立っていると考えることができます。その1つほ〔は〕「エネルギー量子工学」……もう1つの分野は「システム設計工学」と呼ばれるもので,原子力発電システムの設計や運転に関するこれまでの知見をもとにして人と環境に調和する大規模工学システムを創造し運用していくための基盤となる学問分野です。

具体的には,新型炉の設計,量子エネルギーシステム設計の体系化と安全評価手法の確立,システムの自動化や知識工学に基づく設計・計画・運転などの工学的知的活動を支援するための技術の探求,数値解析手法や数値シミュレーション手法の確立と計算機応用工学,材料データベースや計算機システムを用いた材料の設計などがこの範疇に含まれます。

東京大学工学部では1992年度から大学院重点化を実施しましたが,その計画の一環として,本学科がこの「システム量子工学」という新しい教育研究分野の担い手であることを明示するため,その名称をシステム量子工学科に変更したものです。

そして,人類の福祉向上を目的とした創造的な科学技術の進展に貢献したいとするチャレンジ精神溢れる学生諸君に明確な目標を与え,その修学・研究意欲を刺激するとともに,そうした新しい見方をもった人材を社会に送り出したいと考えています。

(後略)(引用終わり)

要は,原子力工学科の発展形態であるシステム量子工学の見地から「原発体制」の新展開を期する大学工学部・大学院における教学体制の変更・改訂が,そのシステム量子工学という学科に課せられた任務だという説明になっていた。

ところがどうであったか? 前段に借りた「国立大学における原子力関係学科・専攻の設立変遷」と名乗った図表の枠内から,さらに時代が進んだ時期,つまり2011年3月11日に東電福島第1原発事故が発生した。

その図表のなかで東大の当該教授いわく,「現在〔当時〕では,我が国の原子力発電の技術は世界のトップレベルになり,原子力が基幹エネルギーとしての地位を占めるようになってい」たけれども,「3・11」という21世紀に残る原発の過酷な事故は起きてしまった。

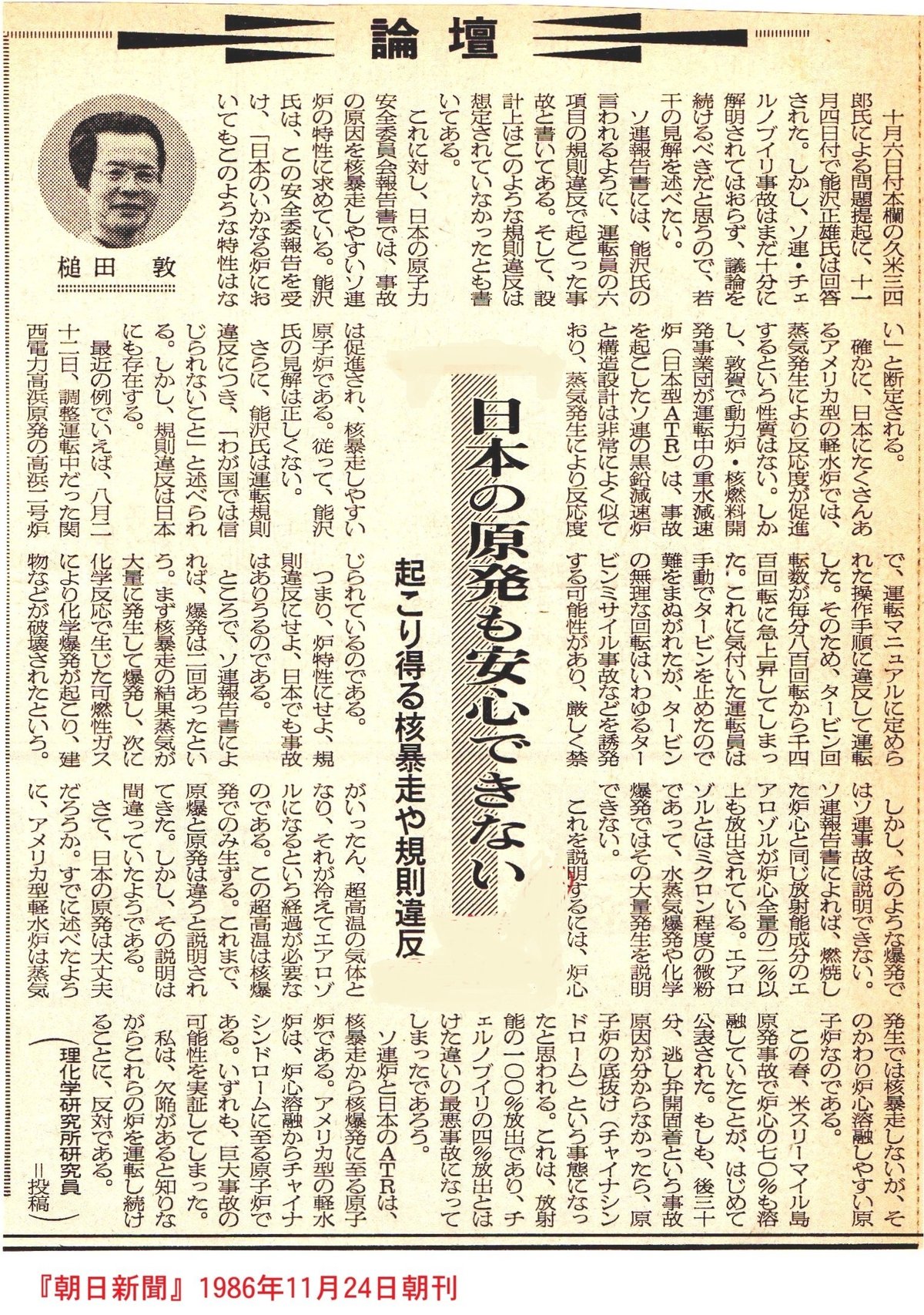

チェルノブイリ原発事故事故に対しては日本側における当時の議論:評価としては,つぎのような「事故発生後」における識者間のやりとりがなされていたけれども,その後における両者の対論の始末は,東電福島第1原発事故の発生によって片づいていた。

さらにここでは,つぎの『日本経済新聞』2024年11月24日朝刊1面・冒頭記事を紹介しておきたい。前段出触れた東京大学工学部システム量子工学科主任・矢川元基の1993年時点における発言の意味が,実際には,いかような内実としてその含意を発揮してきたかを教えている。

つまり,「原子力工学⇒システム量子工学」が,学問の立場から「実践に備える教育力」として,その守備範囲の拡大・進展を,十全に達成・成就しえたとはいえなかった「事情の推移」が理解できる。

これは原発の電力需給関係における操業融通性の不在・不利を

棚上げした「ヴィヴァ! 原子力」の単純なる一方的な発想

以上のごとき「本日:2024年12月3日」の前文とした記述を踏まえ,もとは,2017年3月16日付きなどで公表されていた,本ブログ筆者の旧・々稿の続編の内容をも再度,以下に接続させた記述をおこなうことになる。

※-2『SIGHT』2017年4月増刊号に登場したビートたけしの違和感

1)北野 武・こと・ビートたけし

この雑誌『SIGHT』はロッキング・オン・ジャパンという会社が,2017年に3月1日に発刊していた。本ブログ筆者は,この雑誌の表紙にも謳われている文句,「総力特集:電力が足りているのに原発を再稼働。その欲望が怖い」に惹かれて,購入した。しかし,ビートたけしが最後に登場するインタビュー記事は,全然いただけなかった。こまかい説明は不要と考える。

この段落までではまだ,「本ブログ筆者の2017年3月6日の記述,主題は「ビートたけしは原発応援団長(?)だったが,いまは再生エネ企業の宣伝マンか? 時代が要求する〈芸人魂のワンダフルさ〉」を,読んでもらえない状態であるが,

しかし,その内容は,後段の※-3においてとなるが,以前に既述してあったその「リンク先住所」を,本記述に連続する「関連の記述」として案内しているので,ここでの記述はしばらく,以下のごとき紹介で済ませておくことになる。

まずは,こちらの雑誌雑誌『SIGHT』2017年4月号の「目次」( ↓ )の題名・文句「一覧」のなかにおいては,その事由(「こまか説明は不要」だといった点)は,実はまだ,ほとんで説明はされていなかった。

だが,後段においてその※-3が,その説明そのものを詳細に展開してく構成を用意している。という具合に,ひとまずは断わっておくだけにしておき,とりあえずは,この目次にざっと目を通しておいてほしい。

原発をなくすためには,「世間が望む福島」と「現実の福島」のズレに向き合わなければならない 開沼 博 社会学者/立命館大学准教授

「原子力立国」の崩壊を認められない政府と電力会社が,国民にツケを払わせている 吉岡 斉 九州大学教授

脱原発が導く,明るく正しい世界の在り方を示さなければならない 坂本龍一

日本人の頭と実力と勤勉さがあれば世界の電力供給を変えるぐらいの明るい未来はある 田中秀征 民権塾主宰/元経済企画庁長官

「脱原発区長」が5年をかけて実現した,原発に頼らない地域生産型エネルギーが示す革命の一歩 保坂展人 世田谷区長

絶対に採算の取れない原発ビジネスを回し続ける,「原発マネー」の呪縛を絶たねばならない 中野洋一 九州国際大学教授

日米関係を歪め続け,それでも原発をあきらめない歪んだ欲望を止めなければならない 猿田佐世 新外交イニシアティブ事務局長/弁護士

総論対談:一人称で語らない上から目線の「正義」はもういらない

内田 樹(哲学者・神戸女学院大学名誉教授/武道家・凱風館館長) × 高橋源一郎(文芸評論家・作家/明治学院大学教授 )

連載インタヴュー: 北野 武 『人気』を語る

マンガ いしいひさいち「ガラクタの世紀」

小 説 小田嶋隆 小田嶋隆の「私物小説」

国際政治 酒井啓子 目からウロコの中東の常識・非常識「中東ABC」

エッセイ 斎藤美奈子 「君よ知るやニッポンの産業遺産」

SIGHT LINE: Gerd Ludwig

この『SIGHT』2017年4月増刊号の目次編成のなかには,ひとつの異物が闖入していた。異様な違和感を醸していたのである。

“ビートたけし・こと・北野 武” のインタビュー記事事が,この増刊号をもって組まれた総力特集全体の基本論調とは無関係に,というよりはトンデモ系となった挿入物として,それも偶然にこの増刊号に掲載されたのである。

あえて,そうだとみるほかないかったのだが,この増刊号における全体の主張であった「反・脱原発に関する記事」と並んで,その最後にこの北野のインタビュー記事が登場していた点に関しては,だいぶズレを感じた。

さて,ビートたけしの「過去における経歴,宣伝・広告への演目」を一覧すれば,そのように「感じられる〈違和の印象〉」を説明しておく。

まずは,この男をめぐっては,芸能人として・人間として節操がなかったこと,そしてさらにいえば,このような男を芸能人として,いまだに高く評価し,大いに歓迎しているだけであった,つまり一般大衆側の「ミーハー性」からも,度しがたい愚昧さが伝わってきたことが気になっていた。

2)安倍晋三:世襲3代目の政治屋-日本を壊しまくってきたたアホノミクスの張本人-

もっとも,こうした芸能人が大御所として顔を利かしている日本の社会だからこそ,政治の世界でも実は,世襲3代目の政治屋でボンボンだったこの甘ちゃん首相:安倍晋三が,独裁者風に振るまえるような舞台も提供されていた。

最近〔2017年2月下旬ころから〕におけるこの首相の国会における答弁は,完全に子どもの域にまで昇天していた。

国民・市民・住民・庶民の1人ひとりに対して,政治の問題をめぐっては,つぎのように要請しておかねばなるまい。自分にきびしくあれ,そして他者に対してもきびしくあれ,くわえてとくに,有権者である場合は,政治家に対してきびしく対面せよと。「現代市民としての政治的な自覚」をしっかりもっていなければらない。とはいっても,この自覚の徹底はなかなかむずかしい。

現に〔2017年〕2月から日本の政治社会を騒がせはじめた,森友学園の小学校新設申請にかかわる政治的醜聞の発覚に対してだが,自民党内部ではこの猛風が収まるのを待っていれば,そのうち国民たちもすっかりに忘れてしまうはずだと,いまからすでに一般大衆を頭から小馬鹿にした蔑視観を露骨に披露した。

当時,問題になって騒がれていた森友学園の疑獄的な話題は,安倍晋三政治の根幹にまでかかわる深刻な実態(内部の真相)を包蔵していた。疑獄であると指摘されるのに十二分の根拠があった。

ところで,安倍晋三は2006年9月26日からちょうど1年間,初めて首相を務めた。この時までには,日本の原発が自然災害(東電福島第1原発も含めて日本の原発であればすべてが地震と津波)に対して,看過しがたい重大な危険性をかかえていた事実は,専門家たちによって確実に指摘され懸念されていた。

にもかかわらず,この当時の首相は,日本の原発に限っては完全にノウ・プロブレムだといってのけ,その懸念を頭ごなしに排斥していた。この程度の人間がこの国の最高指導者の任に就いていたのだから,その後において没落していく過程を加速化させるほかなかった。

安倍晋三自身の公的な発言に関しては,「原発を再稼働をウンヌン〔でんでん〕する資格がまったくない」ことを示す「決定的な証拠」が記録されていた。

第165回国会が開催されていた2006年12月22日の質疑応答では,つぎのようなやりとりがあった。安倍晋三が第1次内閣の総理大臣を務めていたころの話である。

吉井英勝衆議院議員が原発問題について質問したところ,これに対する安倍側の「原発事故対策についての国会答弁」は,こう答えていた。「(日本の原発で全電源喪失)事態が発生するとは考えられない」し,「(原発が爆発したりメルトダウンする深刻事故は想定していないゆえ)原子炉の冷却ができない事態が生じないように安全の確保に万全を期しているところである」。

安倍晋三はそういいはなっていた。したがって,その後における原発体制に対しても,深刻・過酷な事故発生の可能性を考慮した根本対策はほどこされないまま,放置されてきた。その国会における答弁から1540日が経った2011年3月11日,東電福島第1原発事故が起きてしまった。それでも,この原発事故の件は,安倍晋三という政治家がいままでついてきた大ウソのうちのひとつに過ぎない。

※-3 2017年3月6日の記述「ビートたけしは原発応援団長(?)だったが,いまは再生エネ企業の宣伝マンか? 時代が要求する〈芸人魂のワンダフルさ〉」の復活・再掲となる文章

この※-3は,つぎの3項を要点にかかげて議論していく中身となる。

▲-1 いつの間にか自身の広告収入源を転進させていた,ビートたけしの超一級芸人業の現状

▲-2 ビートたけしは,これほどまで,お調子者だったのか

▲-3 「芸は身を助ける」(芸そのものが収入源である)という芸人の処世術発揮にとって,ビートたけしがいま,まったくみごとに,そのお師匠さん役を演技していた

ところで実は,という言及のしかたになるのだが,このあとに続く記述についてはすでに,以下の2つの日付において記述した「関連する議論」がくわしい説明をしていた。

というしだいで,ここからさらに読んでもらえる人には,つぎのリンク先住所を案内しておくことにしておき,本日のこの記述はここまで来たところで締めることにしたい。

本日のこの記述(とくに後半にかかってからの段落)と以下の2つの記述は,重複する部分があったが,太陽光発電に関して本日なりに,直近において発生していた社会問題を,この記述がとりあげた因果のついでに,さらに読んでもらえれば幸いである。

これら2つの記述も連結させて併読してくれれば,本日の題名が「羊頭狗肉」ではない点は,諒解してもらえるはずである。

---------【参考文献の紹介:アマゾン通販】---------