ヘイトスピーチが花盛りしころ,ヘイトデモも大いにおこなう政治病理集団を,けっして積極的には取締らなかった旧安倍政権の単細胞のネトウヨ的に愚劣だった支配体制の問題(後編の2)

※-0 いきなり関東大震災に舞いもどってから東日本大震災・東電福島第1原発事故の話題にまで迂回してみる「前文」的な段落

【事前の付記】 「本稿(後編の2)」は,以下の「後編の1」を受けているので,できればこちらをさきに読んでもらえれば好都合である。

さて,本日はまずつぎの話題から始める。「毎日出版文化賞」を授賞された,安田浩一の新作『地震と虐殺 1923-2024』中央公論新社,2014年6月を,その主催元の『毎日新聞』(毎日新聞社)が紹介した案内記事をつぎにかかげておく。

この国の中ではこれからもとわに

特定の一群が手を替え品を替えては

突沸する機会を待ちかまえているのか?

この安田浩一『地震と虐殺 1923ー2024』中央公論新社,2024年6月は,出版元の宣伝文句を聞くと,つぎのように案内されていた。これを紹介したい。

「朝鮮人が暴動を起こした,井戸に毒を投げこんだ……」。関東大震災の発生直後,各地で飛び交ったデマによって多くの朝鮮人が命を奪われた。非常時に一気に噴き上がる差別と偏見。

東京で,神奈川で,千葉で,埼玉で,悲惨な事件はいかなるメカニズムで起きたか。虐殺の「埋もれた歴史」は誰によってどのように掘り起こされてきたか。

100年余りが経過した現在,なにが変わり,なにが変わらないのか。歴史的事実を葬ろうとする者たち,人災を天災の中に閉じこめようとする政治家〔小池百合子のこと〕,差別行為にお墨付きを与える行政……〔あちこちの国家・地方自治体でのそれ〕。

差別やヘイトクライムの問題を長年追ってきたジャーナリストが100年余り前と現在を往還し,虐殺事件が及ぼしつづけるさまざまな風景を描く。

参考にまでいちおう言及しておくのは,たとえば,1945年8月上旬,アメリカによる広島・長崎への原爆投下という事実をめぐっては,敗戦後史における占領国日本のなかで,その後どのように,その事実をめぐる諸情報がアメリカ側において「隠蔽・抹消,ないしは占有・隠匿されてきた」か,これはしる人ぞしる事実史となっていた。

関連してだが,なかにはひどいことに,原爆の被害などごく軽微であり,放射能の被害も直後からほとんどあとには残らないなどとデタラメな言説を,それも敗戦後史の事情・環境のなかで散布したあちら側の人間もいた。日本側の関係者が努力して,その関連情報を収集しようとしたさいは,隠微にだが大いに妨害された。たとえ収集できたとしても,占領下の時代状況においてその公表はままならなかった。

だからたとえば,中川保雄「広島・長崎の原爆放射線影響研究性死-急性傷害の過小評価-」『科学史研究』第25巻・第157号,1986年,https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhsj/25/157/25_20/_pdf は,末尾脚注 103)および 104)のなかでこう補述していた。

なお,この冒頭で登場する人物,都築 正男(つづき・まさお,1892年10月20日 - 1961年4月5日)は,日本の医学者で海軍軍医少将まで昇格しており,そして敗戦後の政治過程においては「原爆症研究の父」と呼ばれる貢献をした。

103)都築正男の資料を集成した『広島新史 資料編Ⅰ』は,“都築教授は連合軍による占領下の日本において,アメリカの原爆災害研究に協力し,研究の基礎を築き,この問題に関する世界の研究水準を一挙に高めることに貢献した。その功績はまことに大きかった。

······ 日米合同委員会・ABCC〔原爆傷害調査委員会〕などの役割は,もともと軍事的なもので,被爆者の願いには程遠かった。だが,哲学は結果を問うものではない,都築教授のような立派な日本人がいた事実こそ,核廃絶の可能性に光をかかげるものであると評価している。

これは,広島・·長崎の放射線影響に関するアメリカの軍事的研究への日本人科学者の協力に対する典型的な評価といえる。この例のように,隠蔽と過小評価を目的としたアメリカの軍事研究への協力や,研究内容への批判がないばかりか,逆にそれに対する支持がなされている。

104)『広島・長崎の原爆災害』では,放射線急性死・性傷害に関して,アメリカ軍合同委員会の急性傷害についての総括がそのまま引用されており,その内容への支持が表明されている。しかも,急性傷害の定義や過小評価,た急性死しきい線量 100レム,放射線傷害しきい線量 25レムの総括について,なんらの批判もおこなわれれていない。

ここでついでに断わっておくが,こうした原爆「問題」に対する日本の科学者・研究者の立場については,あの2011年「3・11」に発生した東電福島第1原発事故に関しても,酷似したような言動をした原子力核工学者や放射線医学従事者たちが存在していた。この事実に触れておく必要がある。

なかでも一番ひどく,しかも身軽に “活躍して被災地をまわっていた” 人物が山下俊一であった。「3・11」直後の被災者たちに対して当時,長崎大学教授であった山下俊一は,「小児の甲状腺被ばくは深刻なレベルに達する可能性があるとの見解で」あったにもかかわらず,2011年3月21日午後2時から福島市内でもたれた講演のなかでは,つぎのようにまるで茶化したがごとき話し方をしていた。

「心配いらないと断定する」

「放射線の影響はニコニコ笑っている人には来ません」

と発言したことは,かなり有名な記憶となっている。本ブログ筆者などは機会あるたびに思いおこさせられる「山下俊一の迷文句」にまでなっていた。おおよそ科学的な言説とは完全に無縁な言辞に終始していた。

深刻な影響がないままでありうるかについては

疑問がないのではなく大いに残っている

専門家がきわめていいかげんにというか,ほとんどデタラメに近い言説をしかも東電福島第1原発事故発生直後にであったわけだが,当時に発生していた被害状況を,あたかも故意に隠蔽・回避させるためであったかのような「大胆な発言」を,あえて平然と騙っていた。

【参考動画】-山下俊一はこの動画のなかで「安心」すれば「安全」が来るみたいな「詭弁以前のドヘリクツ」を披露していた。

〔前段の記述に戻りつづく→〕 そうした事実は事後,当人があれこれ弁明をしてみたところで,そのあまりにもひどくふざけたごとき「学究としての基本姿勢」は,人の記憶からそう簡単に蒸発しうるものではありえなかった。

補注)山下俊一が放った問題発言については,とくに裁判がらみでの以下の紹介する記述もあった。この内容はここでは引用しないが,あとになってから四の五の弁解した学究の嫌らしさは,その人なりに他者に対して刻印した〈個性的な残照〉となって,とりわけ,その狷介なる発言を忘れがたく印象づけた。

⇒「〈福島第一原発事故〉ニコニコ発言『緊張解くため』~山下俊一氏が9年前の発言釈明」『OurPlanet-TV』2020年3月6日 15:48,https://www.ourplanet-tv.org/39911/

以上の話題,「敗戦直後と『3・11』直後」の,換言すると「原爆(投下2回)」と「原発(3基が同時に事故)」との,つまり被害のあり方での「爆と曝」との相違はあれ,関係する専門的な知見を豊富にもちあわせているはずの者たちが,以上のように,その事実を混ぜっかえし,歪曲するためであったにしか聞こえない言説を残した。

だから,東電福島第1原発事故については「第2の敗戦」などと,日本人知識人側から形容されているのは,当然ななりゆきでもあった。笠井 潔『8・15と3・11-戦後史の死角』NHK出版,2012年9月は,そのあたりに淀むほかなかった論点を,

つまり,「歴史は繰り返される」という側面が,単に「敗北の構造」としてのみは認識できないような,21世紀のいまとなってみれば「衰退途上国:日本」の内情がこれからもさらに,森嶋道夫『なぜ日本は没落するのか』岩波書店,1999年の警告の真意が,あいもかわらずまともに受容できないまま,

21世紀の当面もまた「つぎの第2四半世紀」を漫然と歩んでいくだけとなるのかが,まるでろくに意識もできないで,さらに徐々に沈みこんでいくほかないような,この国の惰性的な自堕落ぶりだけが目につく。

立憲民主党の枝野幸男は,2011年「3・11」当時,そのときは菅 直人が首相であって,枝野自身は内閣官房長官の任にあったが,東日本大震災が発生し,東電福島第1原発において原子炉が3基も溶融しだし,地域住民が避難を余儀なくされた事態に至っていたとき,国民たちに向かい発信していた文句:「ただちに健康に影響がない」という表現は,いまだに批判の対象になっている。

ところで,その真意について枝野幸男は,『毎日新聞』のつぎのインタビュー記事で弁明することになっていた。有料記事なので同紙の購読者以外は全文を通して読めないと思うが,いまの時点でになって読んでみると,参考になる発言の内容はあった。

しかも,枝野幸男のその発言は,前段で言及した山下俊一の,軽率というか,きわめて調子のいいだけだった「原発:放射能汚染」に関したそれとは,だいぶ径庭があった。つぎの段落を引用しておく。

あの発言については,誤って理解されているので説明したい。震災直後は,私が臨んだ官房長官会見はすべてが報道された。最初から最後まで伝えられているときは,発言への批判はほとんどなかった。しかし,言葉の一部だけ報じられるようになってから問題が起きた。その典型が,あの発言だった。

あの発言の大部分は,食品から基準を超える放射性物質が検出され,出荷停止になったさいのものだ。流通しているものを食べたとしても「ただちに健康に影響がない」と説明した。

ある時点での放射線量測定値が,短時間で大量被ばくが問題になる値ではないことを述べたさいには,それが長時間継続した場合のリスクについても説明している。原発事故や放射性物質一般について話したものではない。それなのに報道に「つまみ食い」されたものが広がってしまった。あれ以上に正確で率直な説明はやりようがなかったと思っている。

註記)「『枝野寝ろ』で感じた政府の情報発信のあるべき姿 枝野幸男氏 / 下」『毎日新聞』2021年2月21日 08:00,更新 11:13,https://mainichi.jp/articles/20210220/k00/00m/010/223000c

補注)以上ははあくまで,当人の事後になってからの弁明であった。しかし,当時〔から今日まで〕においては,本ブログ筆者は接しえなかった「枝野幸男側からの説明」としてならば,ある程度は確実に説得力がある申しわけにはなっていた。

以上「本稿(後編の2)」としてだが,本日(2024年11月16日)に書き足した前文として,ヘイトスピーチの関東大震災型に関した話題を導入部に活かして書いたつもりである。次項からは2016年時点の話題にさかのぼる。

※-1 今日の新聞報道から-アベノミクス?〔 What is this ? 〕-(以下は〔当時〕『朝日新聞』2016年2月4日朝刊を参照した記述)

『朝日新聞』2016年2月4日の朝刊を開くと,こういうニュースが出ていた。これを紹介するだけでも,例のアホノミクス(原名:アベノミクス,さらに変名はアベコベミクスとかダメノミクス)が無力・無能・無策である事実の一端が感じとれるはずである。

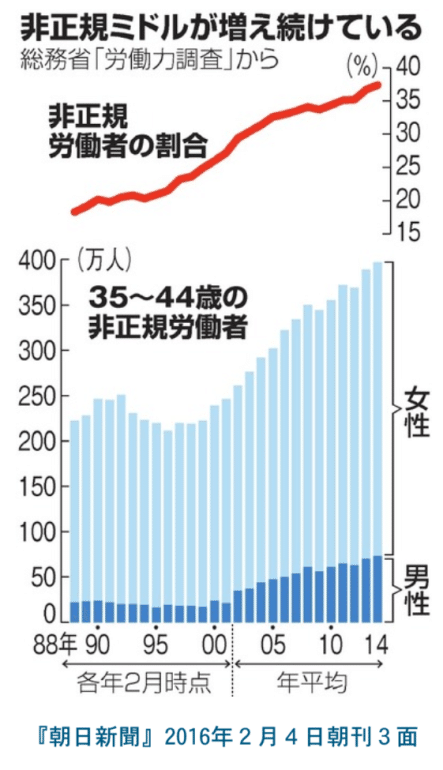

◆ やむなく非正規,41歳不安 35~44歳の

390万人,10年で3割増 ◆

契約や派遣社員など非正規の職から抜け出せない40歳前後の「非正規ミドル」が増えている。とくに男性は「正社員の仕事がないため」が4割超と,「やむなく非正規」を続ける人の割合が他の世代や女性の同世代を上回る。低所得で老後への備えも十分積めないまま年を重ね,政府が1月末に打ち出した非正規支援策からも置き去りのままだ。

a) 昨〔2015〕年末,東京都内で開かれた就職面接会の会場。千葉県に住む41歳の男性が硬い表情でブースを回っていた。9月に派遣の仕事を辞め,正社員の職をつかもうと必死だ。だが,いまだ願いはかなっていない。

1998年に九州の大学を卒業して18年。気づいたら40歳を過ぎていた。独身。結婚して子供を育てるという,若いころに思い描いた自身の姿は遠い。「ずるずると派遣社員で来てしまった」と肩を落とす。

就職活動にとり組んだ1990年代後半はバブル経済崩壊後の「氷河期」のまっただなか。地元の百貨店などをめざしたがかなわず,地元の中小商社に入った。だが営業の仕事が合わず,転職するため3年で辞めた。パソコン関連の資格をとり,派遣で働きながら就活を始め,やっと東京のIT会社で正社員に。商社を辞めてから7年経っていた。

喜びもつかの間。2008年秋のリーマン・ショックのあおりで,1カ月後に上司から突然,「来なくていい」。解雇になり,派遣社員としてコールセンターや携帯会社などの職を転々としながら,食いつないできた。

【参考資料】-最近までを表示した関連統計-

若年層の人口統計はその実数が減少してきているゆえそれほど伸びてはいないものの

その割には増えている事実は問題

b) 派遣社員の待遇を改善させる活動をしている渡辺照子さん(56歳)は,自身も都内のコンサルタント会社で約15年間派遣社員として働いている。渡辺さんの不安は,埼玉県内で1人で暮らす長男(35歳)の将来だ。長男は資材会社の派遣社員だが,「ずっと負のスパイラルで,息子が派遣の仕事から抜け出せないのが悔しい」。

長男は都内の私大に入ったが,学費を稼ぐためにアルバイトをしすぎて授業に追いつけなくなり,中退。そのまま非正規の仕事についた。渡辺さんは後悔の気持を隠せない。「新卒一括採用の日本では大学を中退させてしまったのがすべて。人生,チャンスは1回切りしかないんですよ」

c)「就職氷河期世代,乏しい支援」 国の労働力調査(2015年7~9月)によると,非正規で働く理由を「正社員の仕事がないから」と答えた35~44歳の男性は,45.2%。45~54歳も46.9%にのぼる。

ほかの世代も含めた男性の平均は3割弱,パートの女性なども含む全体でも2割弱で,「やむなく非正規」の男性ミドル層の高さが際立つ。世帯の主な稼ぎ手としての役割を期待されることも多く,プレッシャーとなっているようだ。

企業などに雇われている35~44歳は約1330万人いるが,いまやこのうち約390万人(3割)が非正規だ。非正規全体の2割を占め,2005年の約300万人より3割も多い。うち男性は73万人で5割以上増えた。

35~44歳の層は1990年代後半からの就職氷河期や雇用環境の激変に直面した世代だ。企業は人件費削減にやっきになり,政府は派遣労働の拡大など労働法制の緩和を進めた。こうしたなか,正社員に就けず,あるいはリストラで正社員の職を失うなどして,そのまま非正規を脱出できない人が増えた。

正社員との賃金格差は大きく,現役時代の働き方が老後に深刻な影を落とす。正社員は厚生年金の加入率が99.1%だが,非正規は52.0%。厚生年金と国民年金では受けとれる平均月額に3倍の差がつく。

非正規労働者をめぐっては厚生労働省が2016年1月末,正社員への転換や待遇改善を支援する包括的な計画を発表したが,主に若者向けで,ミドル向けの施策は乏しい。

d)「〈考論〉職業訓練や雇用,政策転換を」 金沢大学の伍賀一道名誉教授(社会政策)〔の話〕

40歳前後の非正規労働者は,バブル経済崩壊後の就職氷河期に苦しみ,そのまま抜け出せない世代。「自己責任」ではなく,社会全体の問題として考えるべきだ。

所得も低く,未婚率も高く,孤独で貧しい老後を送る人が増えかねない。これ以上増やさないためには政策を大きく転換する必要がある。

たとえば,いまの職業訓練は仕事を休まなければ受けられず,ギリギリの生活を送る非正規には使いづらい。訓練期間中は雇用保険などで生活を支えることも必要だ。企業が正社員採用で,一定数を非正規から採る枠を設けることも考えられる。

--この記事を読んで,アベノミクスがどうだ,こうだなどといって話題にできるような「政治・経済・社会のなかでの立場にいる諸階層・諸集団」は,よほど恵まれている場所に位置していたと観てよい。だからそのように議論できる余裕ももてる。しかし,前段のように記事にとりあげられた「非正規雇用で仕事に就いている労働者群」は,

安倍晋三がまだ元気で生きていたころであれば,「家制度の伝統」だとかそこでの「家族の絆」を,自分たちだけの観念のなかだけでは「想定できていた連中」(たとえば日本会議だと神社本庁に籍を置く特定の社会集団)ならば,それなりに実現可能だと思いこんでいたらしい。

だが現実の世界はどうか? 非正規雇用の労働契約関係でしか仕事がえられない人びとには,そもそも結婚して子どもを儲けて,などといった人生設計そのものが現実離れに近い「はかない願望」にまでなっている。家・家族も形成できない年収しかえられない人びとが,そのなんための絆か? 冗談は寝ていえ,といいたいところだが,非正規雇用で働くひとびとにはその種の冗談さえ口にしたくない人生行路が強いられている。

ところで,まさか元気に生きていたころ,安倍晋三君も『経済的徴兵制』を狙っていたのではあるまいが,その必然的な可能度は高くなりつつある。ということで,つぎの※-2に〔なるべく〕引用だけに留めておく記事を,とくと読んでほしいところである。

要はこの話題,現実味があった。安倍晋三流の憲法改悪の意図にも当然に通じて「一定の関連がある」記事であった。

※-2「〈特集ワイド〉狙われる? 貧困層の若者『経済的徴兵制』への懸念」『毎日新聞』2015年7月23日「東京夕刊」http://mainichi.jp/articles/20150723/dde/012/010/004000c

絶対,ありえない--。安全保障関連法案の議論で「徴兵制復活に道を開くのではないか」と追及を受けると,安倍晋三首相〔当時〕ら政権幹部は必らず断定調で反論する。だがいま,経済的な事情から貧困層の若者が自衛官の道を選ばざるをえない「経済的徴兵制」への懸念が語られはじめている。これを杞憂といえるのか。

◆-1「苦学生求む」自衛隊勤務で学費無料 / 下位階級は大幅な定員割れ。

◆-2「格差社会では,徴兵制は必要ありません。志願兵はいくらでも,経済的徴兵制で集められるのですから」。米国社会に詳しいジャーナリストの堤 未果さんはいう。どういうことか。

貧困から抜け出し,人間らしい生活をするためにやむなく軍に入隊する。そんな実態を,米国では「経済的徴兵制」あるいは「経済的な徴兵」と呼ぶ。堤さんは著書『ルポ 貧困大国アメリカ』(岩波書店,2008年)で,経済的徴兵制に追いこまれた若者の例を紹介している。

イリノイ州のある若者は「この国で高卒では未来がない」と,無理をして大学を卒業したが職がなかった。残ったのは奨学金約5万ドル(約620万円)の返済と,在学中の生活費に消えたクレジットカードの借金約2万ドル(約250万円〔なお以上の金額は当為のドル円ルートでの計算)。アルバイトをかけもちして返済に追われたが,そんな生活を変えたいと2005年に軍に入隊した。

入隊したのは,国防総省が奨学金返済を肩代わりする制度があるためだ。米軍には他にも,除隊後の大学進学費用を支給する高卒者向けの制度もある。

「若い入隊者の多くは,こういった学資援助の制度に引かれて志願しますが,入隊期間などの支給条件が厳しく,奨学金や進学資金を満額受給できるのはごく一部」(堤さん)。

ちなみに,イリノイ州の彼は入隊直後,イラクに約1年派遣されたが,帰還兵特有の心的外傷後ストレス障害(PTSD)を患い,働けなくなった。

世界の兵役拒否制度を調べている京都女子大学の市川ひろみ教授(国際関係論・平和研究)によると,米国が徴兵制から志願制に切り替えたのはベトナム戦争から米軍が撤退した1973年。その後,フランスも1990年代半ばに,イタリア,ドイツは2000年以降,相次ぎ志願制になったという。

「徴兵制の廃止や停止は世界的傾向です。無人機の登場に象徴されるように,大勢の兵士が総力戦にかり出された第2次世界大戦期などとは,戦争のあり方が激変したのです」と説明する。

だが,いくらハイテク兵器が発達しようが,敵地を占領するには地上戦は欠かせない。だから軍隊は若い兵士を一定数確保する。米国の場合,ここで経済的徴兵制が機能する。

堤さんが解説する。「社会保障費や教育費の削減とともに,経済的困窮者の入隊が増えたのです。とくに2008年のリーマン・ショック以降,軍は入隊の年齢制限を緩め,若者だけでなく中年の兵士も受け入れています」。

日本でも「格差」が問題になって久しい。大学生の半数はなんらかの奨学金を受給し,低賃金や失業による返済滞納も増えている。働いていても生活が苦しい「ワーキングプア」がさらに増えれば,米国のような経済的徴兵制の社会になる恐れはないのか。

労働問題に詳しい熊沢 誠甲南大学名誉教授は「自衛隊に入らないと食べていけないという状況には,すぐにはならないだろう」と断りつつ,「生活苦の学生を狙った『ブラックバイト』が問題化していることも考えると,奨学金免除などの露骨な優遇策をとれば,志願者は増えるのではないか」と危惧する。

実際に,貧困と自衛隊を結びつけて考えざるをえない出来事も起きている。

〔2016〕今〔1〕月,インターネット上にある写真が投稿され話題になった。「苦学生求む!」というキャッチコピーの防衛医科大学校の学校案内チラシ。「医師,看護師になりたいけど…お金はない!(中略)こんな人を捜しています」との言葉もある。作製したのは,自衛隊の募集窓口となる神奈川地方協力本部の川崎出張所。川崎市内の高校生らに自衛隊の募集案内などとともに送付したものだ。

防衛医大は,幹部候補を養成する防衛大学校と同じく学費は無料,入学後は公務員となり給与も出る。ただし卒業後9年間は自衛隊に勤務する義務があり,その間に退職する場合は勤務期間に応じて学費返還(最高で約4600万円)を求められる。ネット上では,この背景を踏まえ「経済的徴兵制そのもの」「恐ろしい」など批判が渦巻いた。

同出張所は「経済的理由で医師や看護師の夢を諦めている若者に『こんな道もあるよ』と伝えたいと思い,独自に考えた」と説明する。とはいえ,卒業生は医官などとして最前線に派遣される可能性は当然ある。ネット上の批判について,担当者は「考え方の違いでしょう」と話した。

一方,昨〔2015〕年5月には文部科学省の有識者会議で奨学金返済の滞納が議題に上ったさい,委員を務めていた経済同友会のある副代表幹事(当時)が無職の滞納者について「警察や消防,自衛隊などでインターンをしてもらったらどうか」と発言し,一部の識者らから「経済的な徴兵に結びつく」との声が出た。

実際にそのような検討はされていないが,すでに自衛隊には,医歯理工系学部の大学3,4年生と大学院生に年間約65万円を貸与し,一定期間任官すれば返済を免除する「貸費学生」制度がある。

熊沢さんはこう話す。「若者の学ぶ機会を広げる奨学金はそもそも無償化すべきだ。国が喜ぶことをすれば返済を免除するという手法は,不当な便益供与で好ましくありません」。

補注)本ブログ筆者の大学問題に関する基本主張は,「若者の学ぶ機会を広げる奨学金はそもそも無償化すべき」である。関連する記述がなんども繰りかえし提唱してきている論点である。

自衛隊の定員は陸,海,空合計で約24万7千人だが,実際の人員は2万人以上少ない約22万6千人(2014年度末)。少子化の影響もあり,人材確保はつねに課題だ。とくに若手が担う下位階級の2士,1士,士長は定員の74%しか確保できていない。また防衛大学校では,集団的自衛権を巡って憲法解釈が変更された昨〔2015〕年度,任官拒否者が前〔2014〕年の10人から25人に急増した。

◆ モデルとしてもっとも一般的な例を挙げましょう ◆

高校卒業後すぐに陸上自衛隊に一般2士(二等兵)として入隊,5年後22歳で3等陸曹(軍曹)に昇任,さらに7年後29歳で二等陸曹に昇任,そして8年後37歳で一等陸曹に昇任,現在に至るとしましょう。

これを現在の給料に当てはめると,初任給が16万円,25歳で21万円,30歳で27万円,35歳で33万円,40歳で40万円ぐらいでしょうか。これはあくまで基本給でこれのほかに各種手当てがつきます。ボーナスは今年(ここでは2003年)の規準で年間 4.8か月分ぐらいです。

自衛官は基本的に駐屯地に居住し,衣食住はただ(実際はすべてただというわけにはいかないが・・・)ですから,これらをすべて使い切ってもなんとか生活はできます。

だいたいの隊員は結婚と同時に,駐屯地を出て家族と暮らします。この場合は営外手当てというものが支給されます(扶養手当・家族手当とは別)。30歳で結婚して営外に出るとして大体4~5万ぐらいでしょうか,これを考えると独身隊員の給料(総支給額)は衣食住の経費を差し引いたものであると考えていいのかもしれません。

註記)「自衛隊の給料は」『教えて! goo』http://oshiete.goo.ne.jp/qa/716408.html

補注1)断わっておくが,自衛隊員は軍人である。いざ鎌倉(有事)というときは,「尊い命」を「御国のために捧げる覚悟」をさせられたうえで,戦場という殺し合いが予定される派遣地に出向かされる。自衛隊という軍隊を話題にするのであれば,兵士の生死は大前提に置かれるべき条件,当然の論点になる。

補注2)人間1人ひとりの尊い命であっても,いざ戦争となると「兵員の命」は消耗品として扱われるほかない。2022年2月24日に「プーチンのロシア」が始めたウクライナ侵略戦争は,もうすぐ千日近い日数になるけれどもまだ戦争状態を止めないでいる。

〔本文に戻る→〕 侵略されたウクライナ側も相当に死傷者数を出しているが,とくに「ロシアのプーチン」の戦争の作法は,兵士たちをまるで道路の舗装材のように消耗することを,なんとも思わない。あの国にかぎらずとくに独裁者がいて,この人物が戦争を始める段になると,人びとの生命はその意味では塵芥のごときあつかいになる。

実際,旧大日本帝国において1兵卒の命は,兵種によるが,輜重兵などはトンボにたとえられるほど軽くみられた。第2次世界大戦においては,軍需品の大量消費が顕著であり,その意味でも戦争の遂行においてはもっとも重要な兵科であったはずが,日本軍のなかでは「輜重輸卒が兵隊ならば,蝶やトンボも鳥のうち」と揶揄するといった〈無理解〉がまかり通っていた。

21世紀における日本の産業社会では,もしかすると非正規雇用契約で労働する人びとも「蝶やトンボ」並みのあつかいをされているのかもしれない。

〔記事本文に戻る→〕 堤さんは「経済的な徴兵の素地は,着々と整えられています」と力を込める。それは医療や社会保障などの相次ぐ制度改正だ。「安保法制に目を奪われているあいだに,派遣法改正議論や介護報酬切り下げ,各地を企業天国にする国家戦略特区など米国型株主至上主義政策がつぎつぎに進められています」。

「とくに心配なのが,日本にとって最後の防波堤である国民皆保険制度の切り崩し。近著『沈みゆく大国アメリカ』にも書きましたが,国内法改正,国家戦略特区,環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の3方向から日本の医療は狙われている。戦争は国内からじわじわと始まるのです」。

市川さんは,米国で対テロ戦争の帰還兵に聞き取り調査した経験からこう話す。「犠牲者が出ても,志願制ゆえに一般の人は『自己責任』と考える。派遣された兵士が百数十万人といっても,人口比では1%未満です。多くの人は帰還兵の心の病の問題には無関心でした」。経済的徴兵で傷ついた人たちは,社会からも置き去りにされるのか。

(『毎日新聞』引用終わり)

さて,安倍晋三(ここでは過去の話となるが)の考えていたことはすでにみえみえの事項であった。アメリカの傭兵に日本の若者を仕立てるつもりでもある。

「人間の命の値段を “ハウ マッチ” で計算しきっていいか?」といえば,安倍晋三の郷愁する旧日本軍では,兵士1人を呼び出すのに1銭5厘で済んだし,与えられる月給も米20キログラムほどしか買えない程度だったのだから,これではたまらない。

いまの自衛隊は,給料や福利厚生はだいぶマシになっているものの,軍隊で軍人は有事のさいには動員されることに変わりはなく,戦場などでは命の保証が絶対になされるわけではない。

2015年中には安保関連法が成立し,日本国防衛省自衛隊3軍は,いよいよアメリカ軍の傭兵部隊である性格も,より明確にした。自国のための戦争で自衛隊員が死ぬ〔殺される〕のはまだしも,アメリカの戦争のために,日本が集団的自衛権の行使を容認したために「日本の若者」が「尊いと〔口先だけで〕いわれる命」を,消耗品扱いされるのはたまったものではない。

補注)最近こういう報道がなされていた。

逆の関係を仮定してみればよい

そもそも軍隊においては何等兵だとか軍曹だとか「最下層の兵士」たちは,基本的に消耗品である(砲弾・弾丸に等しい人的資源という意味)。すなわち「モノ」ではなく「生きている人間だ」という違いが「ただある」だけのことである。戦死したあとの兵士に向けては「尊い命」だとかは形容してくれたところで,なんといったところで, “死んで花実が咲くものか” 。

戦争の時代,息子が戦死して喜んだ母親など1人もいない。「いたとしたら」,そのお母さんは「軍国主義の模範的なママ」,ただの見栄っ張りの女だったに過ぎない。こんなママであっても実は,「お母さんである本心」からすれば,「自分の腹を痛めて生んだ息子の戦死を喜ぶような母親は」1人も存在しなかった。

そういえば安倍晋三君,昭恵とのあいだに子どもは儲けていなかった。なにか,ここまでの論旨に関係が,ありそうでなさそうな……。というしだいで,今回3回に分けて論述したうち本日のこの論及は,

ヘイトスピーチうんぬんの本題からズレこんで,原発問題に触れたあと,労働経済の問題次元にまで進み,さらには戦争問題の地平を望んだところまで来たけれども,ここでお終いにしたい。

---------【参考文献の紹介:アマゾン通販】---------