敗戦は「靖国神社の仕組」「死霊を戦争用に復活させる」からくりを破砕した

※-1 国家の聖性がほしい専制国家体制のロシア

近現代国家が戦争をよりよく遂行させるためには,その戦争じたいをそれなりに合理化し,美化・聖化する必要があった。最初に,最近の話題でたとえていえば,つぎのように語っておくのもいい。

ロシア正教会が2022年2月24日,プーチンが開始したウクライナ侵攻を “祝福” していたが,その理由は,「プーチン政権とのつながり」,すなわち「復権いちじるしいロシア正教会」と「大統領プーチン」との精神的な癒着および政治的な利害の計算のすえ生まれた,ロシア政治的な「超権力の構造」が,すでに構築されていたからであった。

キスを交わすプーチン大統領

-冒頭の画像はこれから借りた-

ロシア正教復活祭礼拝の場で,ロシア正教会総主教のキリルとキスを交わすプーチン大統領もみられ,ロシア正教会トップのキリル総主教がプーチン大統領を,「悪魔払いをする『チーフ・エクソシスト』」とまで呼ぶごとき〈悪魔度〉は,それじたいにかぎっては,統一教会の文 鮮明や韓 鶴子をしのいでいるといえなくはない。

ロシア正教会最高位のキリル総主教は2022年10月7日,70歳の誕生日を迎えたプーチン大統領を称賛し,プーチン氏はロシアを統治するよう神によって定められていたとまで,本当に「神がかった」称賛をしてもいた。

かといって,敗戦以前の大日本帝国も大東亜新秩序から大東亜共栄圏へと「自国の〈神州としての国家思想〉」を,国家神道的に高めていくなかで,万世一系,一君万民,八紘一宇とかいった架空の誇大妄想的な国家思想を,それこそ国家全体の立場から臣民全員に対する洗脳をほどこす挙国一致体制でもって昂揚させていた。

だから,21世紀におけるロシア正教的な国家思想を専制政治にとりこむプーチンの存在を,いちがいに批判することはできない。いまだに「戦後レジームからの脱却」というできるはずもない妄想に囚われていた極右・反動の人びとは,戦後の民主主義精神を破壊するだけの暗愚を発揮していながら,敗戦以前における前段のごとき狂信の「日本神国観念」を恋しがっているとなれば,なにをかいわんやである。

いってみれば,その種の「目くそたちや鼻くそども」がこの地球上に同居している「無視できない事実」についてとなれば,われわれは,もっと冷静に即物的に認識しておく必要があるはずであった。

※-2 敗戦は「死霊を戦争用に復活させる」ための「靖国神社の仕組(からくり)」を完全に破砕したはずだが,いまだに負け惜しみの精神で,この神社そのものを残存させている

それでもこの記述はまず「穏やかな靖国神社批判論」を意識・前提する議論を進める必要があった。なお,この記述は2010年10月9日初出,2016年5月22日更新,2019年12月5日再更新され,本日2023年5月20日にさらに改稿することになった。要点としてつぎの3点を挙げておきたい。

要点:1 軍国文化のカナメである靖国神社

要点:2 存在するもの,みな意味がある

要点:3 石橋湛山「靖国神社廃止の議」昭和20年10月13日

※-3 小菅信子『14歳からの靖国問題』2010年7月

このごろは,小さい出版社まで新書版の本を制作・販売している。大手出版社の筑摩書房には〈ちくまプリマー新書〉という新書シリーズもあるが,この第149冊目の本として,この小菅信子『14歳からの靖国問題』(筑摩書房,2010年7月)が発売されていた。本書の解説は,つぎのようになされている。

いまなお靖国神社につきまとう様々な問題を通して,戦死者の追悼を平和と和解の未来へつなげるにはどうしたらよいかを考える。

はじめに- 100点満点の答えのない問題-

第1章 「靖国神社」に行ってみる

第2章 英 霊

第3章 戦死者を追悼する

第4章 名誉の戦死

第5章 敗戦と靖国神社

第6章 靖国問題を解くために

著者の小菅信子[コスゲ・ノブコ]の略歴を紹介する。

1960年東京都生まれ,上智大学文学部史学科卒業,同大学院文学研究科史学専攻博士課程修了満期退学後,ケンブリッジ大学国際研究センター客員研究員を経て,現在,山梨学院大学法学部政治行政学科教授。

専門は,近現代史・国際関係論・平和研究。著書に『戦後和解』(中公新 書,石橋湛山賞)など。現在は,戦争と人道,戦後・植民地支配後の平和構築と和解をめぐる問題にとり組んでいる。

小菅信子は2005年に公表した著作『戦後和解』(中央公論新社)をもって,2006年に「石橋湛山賞」(第27回)を受けている。同賞は,単著として初めてこの『戦後和解』に授賞し,かつ女性としても初めてこの小菅を授賞したという。

小菅には他の共著として『戦争の記憶と捕虜問題』(東京大学出版会,2003年),『東京裁判ハンドブック』(青木書店,1989年),『戦争の傷と和解』(山梨学院大学生涯学習センター,2001年-),“Japanese Prisoners of War”(co-edition, Hambledon and London)などがある。

注記)http://www.ishibashi-mf.org/prize/27th.html 参照。この住所は現在削除されている。一般財団法人石橋湛山記念財団のホームページである。

小菅『戦後和解』2005年は「あとがき」で,「どんなに悲惨な過去であろうと,平和と友好を築くために忘れてはならない」(小菅,同書,212頁)と強調していた。この本で石橋湛山賞を授賞された小菅は,本ブログが本日とりあげる『14歳からの靖国神社』2010年のなかであらためて,石橋湛山が敗戦後に靖国神社を批判した小稿「靖国神社廃止の議」(『東洋経済新報』1945年10月13日号)に論及している(小菅『14歳からの靖国神社』113-116頁)。次々項の※-4はこの文章をとりあげる。

※-4 石橋湛山「靖国神社廃止の議」昭和20年10月13日

1) 敗戦直後

1945〔昭和20〕年10月13日という日付に注目する。この敗戦の年,それよりも早い日付の9月27日,昭和天皇はマッカーサーのところへ〈命乞い〉をする〈自己弁明〉のために,アメリカ大使館公邸で待ちかまえるGHQのマッカーサー元帥を訪問した。太平洋戦争に勝利した敵将に対して天皇ヒロヒトは,「その膝下の位置に自身がへりくだって立つ」という恭順を演じた。

同年10月4日,GHQは日本政府に対して「民権自由に関する指令」を命令し,天皇に関する自由討議や政治犯釈放・思想警察全廃などをおこなわせた。これを受けて,10月10日,治安維持法によって政治犯として投獄されていた約3千人が釈放された。

敗戦後1カ月とわずかしか経過していないこの時期に,石橋湛山が『東洋経済新報』10月13日号に小稿「靖国神社廃止の議」を執筆した。この「社論」として書かれた「靖国神社廃止の議」全文をあえて紹介しておく。読みやすくするために適宜,1行空けおよび改行を入れてある。

☆ 石橋湛山「靖国神社廃止の議-難きを忍んで敢て提言す-」☆ =昭和20年10月27日号 東洋経済新報「社論」=

甚だ申し難い事である。時勢に対し余りに神経過敏なりとも,或は忘恩とも不義とも受取られるかも知れぬ。併し記者は深く諸般の事情を考え敢て此の提議を行うことを決意した。謹んで靖国神杜を廃止し奉れと云うそれである。

靖国神社は,言うまでもなく明治維新以来軍国の事に従い戦没せる英霊を主なる祭神とし,其の祭典には従来陛下親しく参拝の礼を尽させ賜う程,我が国に取っては大切な神社であった。併し今や我が国は国民周知の如き状態に陥り,靖国神杜の祭典も,果して将来これまでの如く儀礼を尽して営み得るや否や,疑わざるを得ざるに至った。

殊に大東亜戦争の戦没将兵を永く護国の英雄として崇敬し,其の武功を讃える事は我が国の国際的立場に於て許さるべきや否や。のみならず大東亜戦争の戦没者中には,未だ靖国神杜に祭られざる者が多数にある。之れを今後従来の如くに一々調査して鄭重に祭るには,二年或は三年は日子を要し,年何回かの盛んな祭典を行わねばなるまいが,果してそれは可能であろうか。

啻に有形的のみでなく,亦精神的武装解除をなすべしと要求する連合国が,何と之れを見るであろうか。万一にも連合国から干渉を受け,祭礼を中止しなければならぬが如き事態を発生したら,卸て戦没者に屈辱を与え,国家の蒙る不面目と不利益とは莫大であろう。

又右〔上〕の如き国際的考慮は別にしても,靖国神杜は存続すべきものなりや否や。前述の如く,靖国神杜の主なる祭神は明治維新以来の戦没者にて,殊に其の大多数は日清,日露両戦役及び今回の大東亜戦争の従軍者である。然るに今,其の大東亜戦争は万代に拭う能わざる汚辱の戦争として,国家を殆ど亡国の危機に導き,日清,日露両戦役の戦果も亦全く一物も残さず滅失したのである。

遺憾ながら其等の戦争に身命を捧げた人々に対しても,之れを祭って最早「靖国」とは称し難きに至った。とすれば,今後此の神社が存続する場合,後代の我が国民は如何なる感想を抱いて,其の前に立つであろう。ただ屈辱と怨恨との記念として永く陰惨の跡を留むるのではないか。若しそうとすれば,之れは我が国家の将来の為めに計りて,断じて歓迎すべき事でない。

言うまでもなく我が国民は,今回の戦争が何うして斯かる悲惨の結果をもたらせるかを飽まで深く掘り下げて検討し,其の経験を生かさなければならない。併しそれには何時までも怨みを此の戦争に抱くが如き心懸けでは駄目だ。そんな狭い考えでは,恐らく此の戦争に敗けた真因をも明かにするを得ず,更生日本を建設することはむずかしい。

我々は茲で全く心を新にし,真に無武装の平和日本を実現すると共に,引いては其の功徳を世界に及ぼすの大悲願を立てるを要する。それには此の際国民に永く怨みを残すが如き記念物は仮令如何に大切のものと錐も,之れを一掃し去ることが必要であろう。記者は戦没者の遺族の心情を察し,或は戦没者自身の立場に於て考えても,斯かる怨みを蔵する神として祭られることは決して望む所でないと判断する。

以上に関連して,茲に一言付加して置きたいのは,既に国家が戦没者をさえも之れを祭らず,或は祭り得ない場合に於て,生者が勿論安閑として過し得るわけはないと云うことである。首相宮殿下の説かれた如く,此の戦争は国民全体の責任である。

併し亦世に既に論議の存する如く,国民等しく罪ありとするも,其の中には自ずから軽重の差が無ければならぬ。少なくも満州事変以来事官民の指導的責任の住地に居った者は,其の内心は何うあったにしても重罪人たることを免れない。然るに其等の者が,依然政府の重要の住地を占め或は官民中に指導者顔して平然たる如き事は,仮令連合国の干渉なきも,許し難い。靖国神社の廃止は決して単に神社の廃止に終るべきことではない。

旧い文章で読みづらいが,要は「靖国神社」は不要になった撤去せよと,石橋湛山が敗戦直後に主張したのである。しかし,日本帝国:日本国はこの靖国神社を剔抉することができなかった。石橋は,明治以来の日本帝国主義の総決算が〈敗戦〉という結末に至ったからには,戦争を督戦する神社である靖国はもう要らないと断定した。

2) 臣民・人民を愚弄してきた昭和天皇

ところが,GHQが「日本の宗教問題である国家神道のあつかいにおいてきわめて慎重=紳士的である事情」を利用(悪用)して,1945年(昭和20年)11月20日,昭和天皇はみずからが祭主を務める「臨時大招魂祭」を執りしきっていた。

同年10月中にすでにGHQは靖国神社の存続を決定していたのである。石橋湛山の「靖国神社廃止論」に対して,昭和天皇は真正面から逆らった立場を享受できていたことになる。12月には「神道指令」が出されていた。

小菅信子『14歳からの靖国問題』2010年の内容に入る。小菅は靖国神社の本質をこう捕捉している。

靖国神社は,戦争をしていた時代の日本の軍事文化のかなめでした。軍事文化を軍国文化といってもよいでしょう。靖国神社は,戦死者の遺族と日本社会に名誉とプライドを注入し,敵に降伏するよりも死を選ぶ日本軍の空気を,社会全体に充満させる役割を果たしたのです(110頁)。

本ブログの筆者は以前のブログで(2010年10月8日記述)たまたま,旧日本帝国時代の軍歌のうち『比島決戦の歌』(西條八十作詞・古関裕而作曲,歌唱;酒井 弘・朝倉春子,昭和19年3月)を YouTube で聴くことになった。

その歌詞を紹介しておく。日本の負け戦も決定的になっていた段階で,このような勇ましい軍歌を作詩・作曲していた当時の軍国日本の虚しい〈空元気〉は,21世紀の現時点からの論評ではあるが,本当に悲しくも哀れに感じる。

! 比島決戦の歌 !

△ 1番

決戦かがやく 亜細亜の曙 命惜しまぬ若櫻

いま咲き競う フィリッピン いざ来いニミッツ,マッカーサー

出て来りや地獄へ逆落とし

△ 2番

陸には猛虎の 山下将軍 海に鉄血 大川内(おおかはち)

見よ頼もしの 必殺陣 いざ来いニミッツ,マッカーサー

出て来りや地獄へ逆落とし

△ 3番

正義の雷(いかづち) 世界を震はせ

特攻隊の 征くところ われら一億 ともに征く

いざ来いニミッツ,マッカーサー 出て来りや地獄へ逆落とし

△ 4番

御稜威(みいつ)に栄(さか)ゆる 同胞(はらから)十億

興亡岐かつ この一戦 あ〃 血煙の フイリッピン

いざ来いニミッツ,マッカーサー 出て来りや地獄へ逆落とし

最後の4番に出てきた「御稜威(みいつ)」ということばに注目しよう。日本の天皇・天皇制に関する通俗的な説明も借りて,以下に少し記述してみたい。

たとえば,山下将軍のその後は? フィリピン戦線で日本兵は何十万人死んだか? 特攻隊の無意味! ……などについて,以下ではあえて触れないが,とりあえず,以下のように論じてみたい。

a) 日本の「天皇家」には「何かの説明不能な力」が備わっていると信じこまれていた。皇室じたいの尊厳は,峻厳なまでに守られる至尊の価値があるとまで勘違いされてきた。この皇室にまつわる「不可思議かつ強健な力場」「大きな神秘的影響力の場」が,日本古来の「御稜威(みいつ,または,みいづ)」と解釈された。

b) 歴代天皇および三種の神器は,「誰のものが分からぬ多く古墳」や「比定のデタラメな皇室財産である陵墓」も含めて,この「御稜威」を帯びている存在であるかのように信心されているように創話されてきた。いいかえれば,死後にも強い残留磁場として機能し,また血統を介して影響力を行使しつづける,比類ない「集団型の神霊的生体力場」がそこにみいだせるかのように語られて(騙られて?)きた。

◇ 筆者コメント ◇ 皇室一族が過去において現実に記録してきたように,彼らの血統力・生殖力の低機能化を踏まえていれば,これほどバカらしい,科学的根拠を完全に欠落させた歴史理解はない。「いわれていること」と「実際に起きている事象」とのあいだにのぞける乖離が,はなはだしいのであった。

c) 御稜威の影響する範囲にはまず,過去の天皇たちの陵墓〔同上のように,その比定はデタラメになされていた〕がある。つぎに,天皇・皇族《ご自身》という存在がある。さらには「三種の神器」「専用施設」などの「天皇の所有物」という領域にまでまたがった,垂直的・水平的の両軸を満たしうる広範で深甚なものもある,とされる。これらは,単なる「権威」という言葉では,とうてい説明しきれるものではなく,たくましい知的創造力なしにはとうてい不可能な「皇室事情」ないしは「天皇家の内幕」であった。

補注)とはいっても,それらのほとんどが明治以降に政治的に製作されていた事実をしれば,このように垂直的とか水平的とかいって「天皇・天皇制の権威の虚構的な偉大性」に酔いしれたかのような発言を試みたところで,関連する各種・多様な言説は,実は例外なく,歴史への無知を〈信仰告白〉的に露呈させるものであった。

「御稜威」の発振源として想定され,即位の儀式・「大嘗祭」によって,次代の天皇に連綿と受け継がれているのが「天皇霊」という不思議な存在である。「天皇霊」は,民俗学者の折口信夫が提唱したものだが,天皇の神性を説明するとき,この論が非常に有効と考えており,これを前提に論をすすめたい。

補注)折口信夫がこのように解釈して天皇霊の問題は,最近までの研究によれば,実証的にも解釈学的にも十全な根拠を欠いていたことが指摘されているゆえ,この折口説を「この論が非常に有効と考えており,これを前提に論をすすめたい」と規定する論旨には,危険性がはらまれている。

「天皇霊」とは,新天皇が「三種の神器」を受け継ぐように,祖先と先代天皇から継承する「霊的遺産」「生きた神霊的磁場」である。天皇を天皇たらしめ,「御稜威を発する神的力場の眼」として立たせる重要な「核」である。「三種の神器」と同様,これを受け継ぐことなくして「天皇」となることはできない。

注記)以上は,http://www.geocities.jp/kunitama2664/daijyousai01.html を参照しつつ引用者なりに記述した。ただし,この住所は現在,削除されている。

--ともかく,そうした御稜威という強力な精神的援軍をえていたはずの旧日本軍が,戦争においては完全に敗北した。天皇霊の霊験があらたかであったどころか,これがまったく不全・不能・不如意・不利であった。くわえて「三種の神器」にもその天皇霊は降臨していたとは思えず,それゆえか,その効能も皆無であった。

ところが,敗戦直後の昭和天皇は,靖国神社においてみずから祭主として招魂祭を執りおこなっただけでなく,もともと敗戦まじかのころには「三種の神器」が戦禍によって焼失したりしたらたいへんだと思った,だから戦争はもう止めたにした,といった。

彼は,臣民の生命・財産のことなどよりも,その御稜威のおよぶとされる「三種の神器」=宗教的なシンボル〔ごく簡潔にいえば,くわえて〈御身大事〉だけということ〕のほうがよほど心配であると判断し,これを旧日本帝国臣民たちの運命よりも大事にしていた。その意味では彼も《ただの人》であったに過ぎない。

さて,その御稜威のおよぶ範囲でいえば,靖国神社も同じなはずであった。戦争に敗けた日本帝国に『御稜威の御利益はまったくなかった」ことは,明々白々であった。ところが,昭和天皇は敗戦直後も,靖国にぐずぐず(いそいそ?)と出向いては「御稜威に護られることもなく戦場で生命を落とした」兵士たちを合祀するための作業にとりくんでいた。

敵国元帥のマックに対しては自身の命乞いも,もちろんしていた。御稜威が厳在する日本帝国であるからこそ戦争に勝利でき,世界史的使命である大東亜帝国=共栄圏の建設も成就できると確信していたのに,1945年8月以降に披露していた彼の体たらくと自己欺瞞を,そのままそっくり許してきた「日本国民のメデタサ(デタラメ?)」は並みのものではなかった。このツケは21世紀のいまにも,日本政治社会のあちこちに分配されたまま,なお残存させられている。

だが,かつての日本帝国主義の欲望は,8月15日の戦争停止(終戦=敗戦)によってついえたのである。御稜威は存在も機能もしていないことが,あの戦争での敗北によって実証された。石橋湛山はその点を突いて「靖国神社廃止の議-難きを忍んで敢て提言す-」を,『東洋経済新報』昭和20年10月27日号の「社論」として書いたのである。

よくいうが,あの戦争で犬死にしたといわせたくないがために,天皇裕仁は必死になって靖国神社の敗戦後史のなかでうごめいてきたと形容できなくはない。犬死にといった表現など寸毫でも想像させていけなかった「勝利神社」が,大日本帝国の大敗北を契機に,靖国神社は「敗戦神社」として生き延びていくほかなくなった。

だから,葦津珍彦という氏名の「日本の神道家で民族派の論客として有名な人物」は,敗戦後における靖国神社の存在理由を,それこそヘリクツ以前のいいまわしを駆使してでも,陳弁するほかなくなっていた。

※-5 微温的な小菅信子『14歳からの靖国問題』2010年

1) みかけの議論

石橋湛山の靖国廃止論はいまだに,日本国における今日的課題として,その意義がある。いいかえれば,天皇・天皇制の問題にも関連して,天皇家が根底より反省すべき基本問題を提示した。

小菅信子『14歳からの靖国問題』は,靖国神社の「そもそもなにが問題なのか」「戦争の過去と平和の未来を,結びつける方法を考えてみよう」と語りかけていた(同書の帯より)。

小菅の同書は「はじめに-100点満点の答えのない問題-」では,こう述べている。

「21世紀の今日,第2次世界大戦の追悼を,平和と和解の未来へと建設的につなげていくことが大事だ」。「戦死者のための記念は,つねに平和のためでなくてはな」らない。「この目標に向かって,靖国問題を解いていけばよい」(小菅,12頁)。

この小菅の目標は実は,靖国問題の議論になると「靖国批判」に無条件アレルギー反応を起こす人びとの感情を,予防措置的に荒立てまいとする配慮のもとに提示されていた。

つまり,小菅は靖国問題にけっして賛同する立場にはない〔そう解釈して大きな間違いはないはずである〕にもかかわらず,著作の出だし部分では,そのように相当に配慮していた。いいかえれば「靖国の議論」を,なるべく穏便に展開していこうとする姿勢(ポーズ)を,用心深く打ちだしていた。

つぎのような記述には,小菅によるその種の配慮がこめられた繊細さを感じとれる。

靖国神社に来ると,日本という国を意識させるものが,つぎつぎと目の前にあらわれてきます。あなたが日本人なら,「ああ,私は日本人なんだ,日本の国民なんだ」とあらためて自覚させられるでしょう。「日本人として生きていく」ことの意味を,どことなく誇らしい気持で,問い直してみたくなるかもしれません(18頁)。

遊就館に来ると,別世界に来たような印象を受けます。戦争をするのが悪いことではないような世界に来た気がしてくるのです。英霊はみんな,ものすごく勇敢に戦闘に参加して,日本のために,天皇のためにと,惜しげもなく自分の生命を捧げています(30頁)。

みんな勇敢に戦い,「天皇陛下万歳!」と唱えたりしながら,進んで生命を捧げて死んでいった人びとばかりだったようなのです。「死にたくない」とか「死ぬのは怖い」とか,そういうことをいって死ぬのをいやがった人たちは,英霊にはいなかったようなのです(28頁)。

しかしながら,小菅信子によるこのような記述は,けっして靖国礼賛ではなく,また遊就館賛成の態度を明示したわけでもない。

小菅『14歳からの靖国問題』は,右翼・保守・国粋主義の立場から靖国神社を無条件賛美する陣営を,いたずらに・無用に刺激しまいとする立場から,そのような修辞をうまく駆使する方法でもって,そちらの方面から襲来しかねない圧力や暴圧を,事前に回避するための予防措置をほどこしていた。

以上のように小菅が靖国神社に言及したからといって,彼女がこの国営神社がなにも悪いことをしていないとは考えてはいない。外国,とくに東アジア諸国の人びとからみた靖国は,いわば「悪魔の神社」であり,まさしく「日帝の戦争督戦用神社」であった。

2) 本音の議論

靖国神社は「名誉の戦死」をとげた人びとを英霊として讃える場である(34頁)。彼らはだから「敗者とはけっしてみなされない」(35頁)。敗戦後になっても1975年11月21日までは20年間も,祭主の立場で靖国神社に正々堂々と参拝しつづけてきたのが,昭和天皇の行為・立場であった。

補注)靖国神社に合祀されている戦没者全員が「名誉の戦死」だったと意義づける「歴史(戦史)理解」は,この軍国神社に特有の価値観(官軍的な「戦勝史観」)からなされている。

それゆえ,大日本帝国用の「慰霊かつ督戦のための施設」であったこの靖国神社は,あの世紀の大戦争に完敗した瞬間からすでに,その本来の役割である国家神道的な使命を完全に喪失させられていた。

しかしながら,それでもいまもこの神社が存在するのは,「そうではなかった」と狂信できる靖国神社信仰(「勝てば官軍」という教理にもとづく国家神道の宗教精神)が,そのまま捨てきれずに〔後生大事に〕執着して〔できて〕いるせいである。

たしかに・間違いなく,大日本帝国用はあの戦争に「負けてしまい賊軍」になっていたはずである。それもとくに,アメリカとの関係においては,そういった「上下関係(米日間における服属関係)」が,完全に定着してきた。

昨日(2023年5月19日)の記述中でも触れたが,日本の広島で開催中のG7に出席するために訪日したアメリカ大統領バイデンは,在日米軍の岩国基地から日本国にに移動してきた。この大統領は,日本に入国したのではなく,あたかもアメリカ国内を移動するかのように,岩国基地に飛んできたのである。日本が実質,アメリカの属国状態なのでなければ,そのようなバイデンの行為は許されるはずがない。

ところで,第2次世界大戦で最後までがんばったけれども敗北した大日本帝国のその後は,どうなっているか? いろいろたくさんのその「その後」があって,一言で説明できるような問題ではないが,たとえ,以前,「在日米軍」軍属のある人物(元海兵隊員)の起こした,以下のごとき事件があった。

『琉球新報』(2016-05-19 19:34)が報道していたニュースを引用する。

沖縄県「うるま市大田の会社員島袋里奈さん(20歳)が4月28日から行方不明になっている件で,県警は19日午後,重要参考人として任意で事情を聴いていた元海兵隊員の米軍属の男(32歳,実名はシンザト・ケネス・フランクリン,下掲画像)=与那原町与那原=を死体遺棄容疑で緊急逮捕した」。

なおこの殺人事件では,犯人の姓名については「シンザト(新里)という配偶者(日本人)の姓を前面に出す記事の内容になっていた。上の画像資料からみて,この人物を新里とよぶべきか,それともフランクリンと呼ぶべきかは,きわめて歴然としていそうなものである。

この殺人事件をめぐって沖縄県では,繰り返されて止まないアメリカ軍関係者による犯罪に怒りの感情が,いまさらにように強まるほかなかった。今後(当時),大規模な抗議集会の開催も検討されていると伝われていたが,この事件をきっかけに,県民の米軍基地への反発はいままで以上に高まりそうである,とも報じられていた。

〔ここで,論旨を本論の段落に戻す→〕 その意味関連でいえば,彼(昭和天皇)に「敗北」はなかった。その20年間,靖国神社内の戦争展示館である「遊就館では,日本は太平洋戦争で負けたのにもかかわらず,『敗戦』や『敗北』といった言葉は,ほとんど使われてい」ない(小菅信子『14歳からの靖国問題』35頁)。

旧日本陸軍戦車『九十六式中戦車 チハ』

靖国神社は1978年10月17日,A級戦犯として東京裁判の法廷に引き出され死刑判決を下されていた東條英機ら14名を合祀した。昭和天皇は,それまでは封印状態でしまいこんでいたはずの記憶=「大東亜戦争」での「敗戦・敗北」を,一気に呼びもどされた。

旧大日本帝国側における「敗者の代表たち:A級戦犯」たちは,昭和天皇の身代わりに東京裁判の法廷において裁かれたのち,絞首刑などの刑罰に処されていた。

その意味で靖国に合祀されたA級戦犯は,いわば,天皇裕仁が大元帥であった大日本帝国「敗戦・敗北」の象徴であったという意味でも,完璧にまで彼の身代わりであった。この点はA級戦犯の代表ともいえる東條英機も納得ずくで,あの13階段を昇っていったのである。

要は,靖国神社にあっては「戦いに敗ける」という国家宗教的な信仰心はない。「勝利する想定(?)」しかありえない《官軍神社》であった。そこで敗北が起きていたら,いったいどうなったのか?

そうした敗戦後の事態は,昭和天皇が「A級戦犯:敗戦国側の将軍たち」が祀られている靖国神社に参拝にいき,祭主の立場からこのA級戦犯らに向かい頭を垂れることなど,絶対にできない教理=国家神道的な宗教行為「違反:背理」を意味するほかなくなっていた。

A級戦犯が合祀されている靖国神社に天皇が参拝をすることになったら,この神社が歴史的に根幹から有する意義(「官軍:勝利神社」としての基本性格)を,みずから全面的に否定することになってしまうからである。それこそ本当に自家撞着の宗教行為を犯すことになる。むずかしく考えるまでもなく,それが道理というものである。

要は,昭和天皇は15年戦争とかアジア・太平洋戦争とか呼称される「あの大東亜戦争の時代」を,本当は反省も悔悟もしていなかった。彼が感じているのは「戦争に敗れてしまった」せいで,昭和20年代それも前半期は「天皇家の維持・存続」のためにたいへんな苦労をした,という領域に収まりうるものだけである。

「三種の神器」があっても,これを載せておくための民草(草莽)が日本帝国から絶滅(大東亜戦争で全滅)させられたら,自分という天皇の存在・地位も「これを成立させるための基盤」を喪失する。

彼はだから,ほどほど(?)のところで戦争を止めさせた,という歴史認識に留まっている。臣民・人民(国民)のことをまともに深慮したことなどないのが,正直にいってあるいは正確に観察して,当時なりに彼が記録に残した,かつての〈生き神:現人神〉様としての行状であった。

3) 戦争神社:靖国神社

「靖国神社は明治天皇の思し召しによって創建された神社で」あった。「明治時代にできた帝国憲法では,天皇は『万世一系,神聖不可侵』の生き神様--現人神--で」あった。「当時の日本は,まさに天皇の国家で」あった(小菅信子『14歳からの靖国問題』43頁)。

ところで,靖国神社の「遊就館では,戦争の悲惨さや,日本人が受けた被害も,あまり伝わって」こないし,「日本がおこなった台湾や朝鮮半島,中国に対する植民地被害についても,『侵略』とは表現してい」ない。「日本軍の犯した戦争犯罪についても言及されてい」ない(36頁)

その種の戦争展示館に敗戦後も20年間にわたり,昭和天皇は靖国神社に参拝してきた。その間(1945年8月-1952年4月),GHQに日本が占領支配されていた時期には,1945年11月の一度〔敗戦直後,GHQの目線を気にしながらの駆けこみ参拝だった〕を除いては,さすがに九段下にはいっていない。

昭和天皇は結局,1945年8月15日(9月2日)までの戦争を遂行しつづけてきた日本帝国を,悪いことをした〈国家〉とは思っておらず,「戦争に負けたこと(=敗戦という失敗)がまずかった」と悔いていただけである。

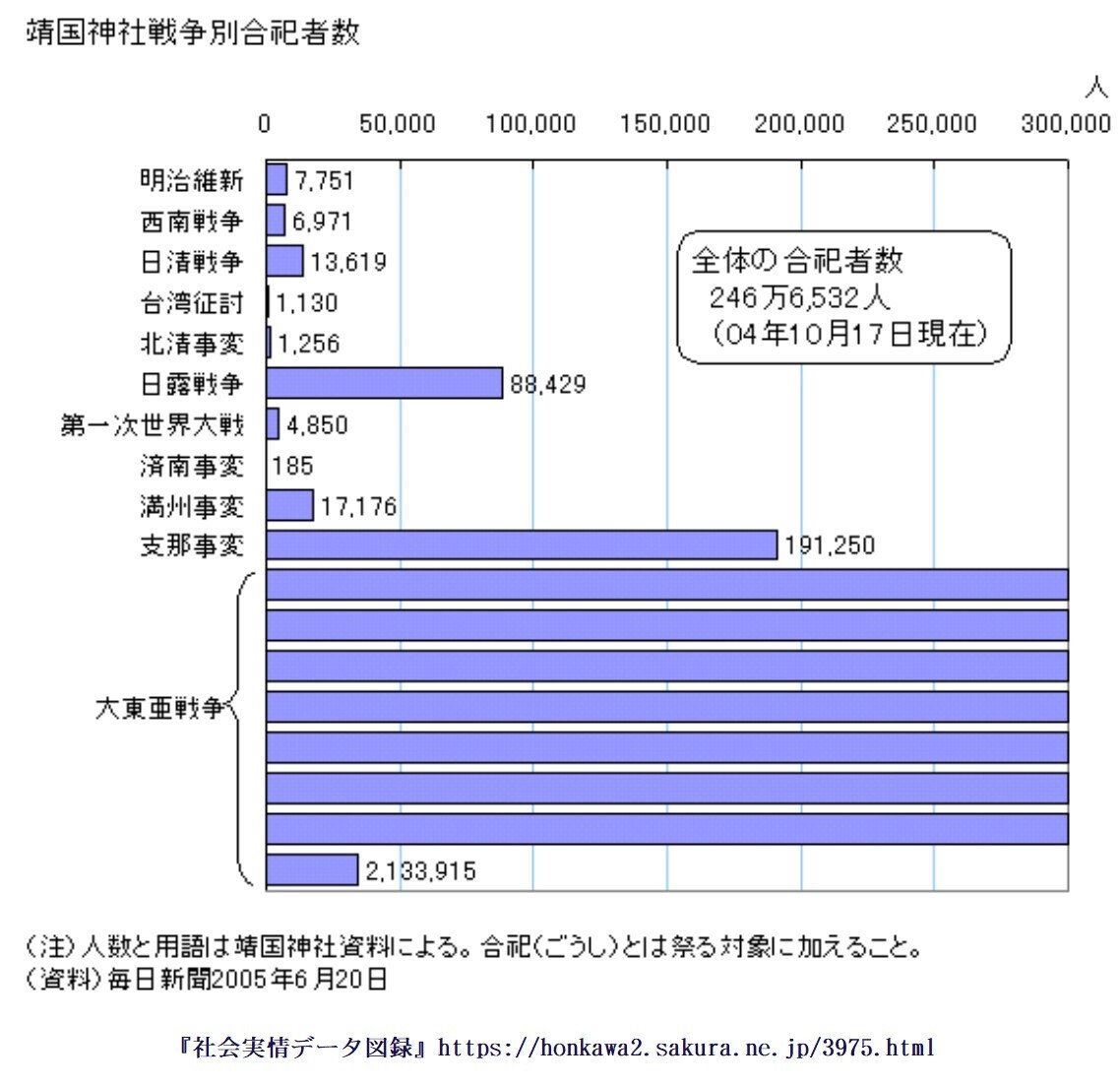

小菅信子は,靖国神社に合祀されている「246万柱の英霊のほとんどが対外戦争の戦死者であり,9割以上が日中戦争から太平洋戦争にかけての戦死者である」(57頁)という〈歴史の事実〉を指摘している。

それは,自国を他国からの侵略から守るために,そのように多くの戦死者を出したのではなく,欧米帝国主義諸国に負けじと東アジアの国々をさらに侵略するために,それほど多くの戦死者を出したのである〔これにくわえて一般・民間の戦争被害者も大勢いた〕。

この国は明治以来,日本帝国主義の侵略路線を推進するための戦争を,「天皇の名」をもって,80年近くも続けてきた。1945年8月15日(正式には9月2日)に日帝は敗北した。

臣民たちを侵略戦争に動員するための国家的な宗教精神装置であった靖国神社が,それ以降,日本という国において必要なわけがない。「いや,まだ必要だ」という者たちは,それは「再度戦争をしたい国の予定」を読みこんだつもりでいるからである。

いまの防衛省自衛隊は,本格的な戦争に出動させられる可能性を有する軍隊になっているが,もしもそこで死者が出たと想定したさい,はたして,この死者の霊を靖国神社に再び祀るつもりが少しでもあるとしたら,「羮に懲り」ることもしらずに,そして同時に「膾を吹く」ことまで繰りかえす愚かな国家体制を,わざわざ用意したことになる。

石橋湛山が『東洋経済新報』昭和20 年10月27日号「社論」として「靖国神社廃止の議-難きを忍んで敢て提言す-」を執筆したのは,きわめてまっとうであって,常識的にも健全な思考であった。石橋湛山の爪の垢を煎じて飲ませたいダメ政治屋が大勢いるこの国であったが,あまりにもその員数が多すぎて「湛山の手足の爪だけでは不足しそう」である。

※-6 日本帝国主義に必要不可欠であった靖国神社の役目

1) 天皇・天皇制維持のための靖国神社

日本帝国だけの問題ではなく,時空を超越した〈軍事心理の問題〉がある。それはこういう点である。日本の靖国神社のばあい,その〈約束〉--戦争で臣民が戦死したらこの神社に英霊として祀ってやるということ--をしていた人物は,生き神様=現人神とされた明治天皇や昭和天皇であった(なぜか,大正天皇の影は薄い)。

「兵士を戦場に送りだす側は,あなたがたは正しい目的のために戦うのだ,あなたがたの勇気と自己犠牲は忘れられことはない,戦死しても永遠に語り継がれると訴え」て,「死を覚悟して戦場に赴く者に,彼らを送りだす側が,戦死したら与えるはずの社会的な名誉に関する約束」をする(小菅,68頁)。

靖国神社のような「記念碑や追悼施設は,つきつめていえば,戦死者は『犬死』や『むだ死に』をしたわけではな」く,「戦死者はそれを確かめるために故郷に戻ってくる,あるいは戻ってきているのではないかとする,『戦死者の帰還』の感覚や願望の表われで」あった。「言葉をかえれば,人びとは,記念碑や追悼施設をつくることで,彼らの死が『犬死』や『むだ死に』でなかったと,自分たち自身にいい聞かせたので」ある(76頁)。

昭和天皇がA級戦犯が合祀された靖国にはいかなくなったあとでも,靖国神社側や遺族たちは天皇の参拝を望んでいた。その後も,明仁天皇の参拝を願っていた。現在の天皇は徳仁であるが,同様である。

しかし,昭和天皇の息子も含めてこの家族が靖国にいかない〔正確にいえばいけなくなった〕のは,敗戦後はずっとGHQをごまかすことができていた〈靖国神社の戦争的性格〉を,わざわざA級戦犯の合祀によって,これはあらためての出来事となっていたが,わざわざ明かされてしまったからである。

その意味で靖国神社は,非常にあいまいなかたちであったにせよ,かつての国営であった基本性格を剥奪されてからも,実際においては,長いあいだ密かに保持してきた「天皇・天皇制のための戦争神社」という国家制度的な性格・機能じたいは,とうとう放棄しておくハメになった。

2) ヒーローを合祀する靖国神社

小菅信子は,靖国神社に合祀された「戦死者」だけが「ヒーローなので」はなく,そこでの「追悼者もまたヒーローなので」あると断わったうえで,遊就館のような「戦争記念物や戦死者の追悼施設は,そこに集う追悼者を名誉ある『国民』たらしめ,『国民=国家』として結合力を高め」るための役割を発揮するとも述べる(85頁)。

ここまで小菅の議論を借りて記述してきた本ブログ筆者の意図は,だいぶ理解しやすくなってきたと考えてみたい。

要は,昭和天皇は「靖国にA級戦犯が合祀されて」からは参拝にいけなくなった。なぜなら,靖国神社に合祀される資格のある戦死者は「ヒーロー」なのであり,そこに参拝にいく資格をもつ者も「ヒーロー」でなければならないからであった。

なんといっても昭和天皇は,その「ヒーローではないA級戦犯」を,1975年当時,合祀した靖国神社の宮司(松平永芳)を,口をきわめて非難していた。

『日本経済新聞』2006年7月20日朝刊であった,第1面の冒頭に,「昭和天皇,合祀に不快感 A級戦犯巡り靖国参拝中止 『それが私の心だ』」という見出しをかかげた記事を報じていた。この記事は,元宮内庁長官富田朝彦が残した靖国神社A級戦犯合祀に対する昭和天皇の不快感をメモした記録をとりあげ,大々的に報道していた。

天皇の発言は,靖国神社には 「だからあれ以来参拝していない。それが私の心だ」といっていた。さらに,A級戦犯を合祀したときの靖国神社宮司松平永芳に向かっては,おまえの「親(天皇の立場を理解して配慮していた永芳の父:松平慶民)の心 子知らず」と,強く批判していた。

この「富田メモ」と呼称される記録は,昭和天皇が亡くなる1年前に記されていた。そこには天皇の強い意思が読みとれるゆえ,昭和史を研究する者には驚きを与える史料となっていた。

〔小菅信子の議論に戻る→〕 ここで注意したいのは,敗戦後も靖国神社には,ヒーローたちが合祀されつづけ,そこに参拝にいくヒーローたちも集っていたが,この風景のなかには,1945年「敗戦」そのものの記憶が割りこむ隙間が,いっさい与えられていなかった。

ところが,A級戦犯が合祀された1975年10月21日を区切りにして,まさしくあの戦争においては「負け犬の代表」とも形容されるべき「ヒーローではありえないそのA級戦犯」が靖国神社に合祀されてしまった。この事態は,昭和天皇のプライド=国家神道(および皇室神道)的な靖国観を温存していたつもりである,いうなれば『自分が確信をもって有するはずの信仰感』を,一挙に粉砕してしまった。

戦争「当時とその後の日本人の戦争観の形成に重大な役割を果たし」たのは,靖国の「英霊が憧れのスターになったこと」である(小菅,103頁)。だが,不思議なことに,敗戦後もこの歴史感覚は継承されてきた。というか,誰かが意図してその方向が維持されるように努力してきた。

なお,東京裁判でA級戦犯となり,死刑の判決を下され,絞首刑となった7名は,東條英機・廣田弘穀・板垣征四郎・木村兵太郎・土肥原賢二・松井石根・ 武藤 章であった。

ところが,東京裁判の結果をもって連合軍の手にかけられ「絞首刑」に処されたA級戦犯の「英霊」(昭和天皇の立場にしたら亡霊〔?〕そのもの)が,1978年10月17日,わざわざ靖国神社に合祀されていた。

この出来事は,この元国営神社にとってすれば「身も蓋もない」事態を意味した。つまり,勝利神社としての伝統・意義・格式が,突如であったが,あらためて確認するかのように突きくずされた。とりわけ,この事態が昭和天皇に対してもたらされた《歴史的な含意》は,実はもっとも重大なものであった。

3) 戦前・戦中の日本社会

旧「日本軍は英霊の軍隊で」あった。ここに「問題の本質がみえて」くる。しかも,戦前・戦中において,その「空気は,軍隊だけでなく,日本社会全体を支配してい」たのである(108頁)。

靖国神社は,敗戦後になると〔1947年からだが〕新しく,毎年7月13日から16日に「みたままつり」という祭祀の期間を設け,開催しはじめた。そして,その靖国神社の「問題の歴史的な本質」を,できるかぎりぼかそうと意図しつづけている。

しかし,それでも,戦前・戦中の靖国神社とまったく同じである「国家神道」的な宗教精神は,まったく捨てていない。そのかぎり,英霊の神社=戦争督戦神社である本質を除去することもない。しかも,敗戦していたのに,である。

つぎに紹介する画像画絵は,韓国の聯合ニュースに掲載された風刺漫画であるが,元首相安倍晋三が叫びつづけてきた「戦後レジーム」が,本当に完全に否定され脱却しえたら,再び,こういう風景が現実のものとなるからもしれない。

なお,この資料は,http://imgnews.naver.com/image/001/2007/07/22/PYH2007072204400001300_P2.jpg から入手したものである。

つぎに紹介するのは昭和天皇の立場,つまり戦中から戦後への変貌をめぐり,韓国マスコミ・メディアが描いた風刺絵である。

昭和天皇風刺絵

旧日本帝国の軍隊組織は「生きてかえることを予定していない作戦,戦死が目的化しような戦闘を」当然視した。「戦死と戦勝の混同は」「日本の軍事文化の顕著な特徴で」あった(110頁)。

だが,敗戦後も1975年までの昭和天皇は,靖国神社に平然と参拝していた。すると,彼のその心底にのぞける本当の気持は「戦敗したにもかかわらず,なお戦勝のための神社に参拝する」というふうな,まことに奇妙だと受けとるほかない《重大な矛盾》を犯しつづけていたことになる。

だがまた,彼はそれでも「自分自身の行為の歴史的な意味」「矛盾性」を,実はよくよく承知してのものであったと観察するほかない。

ところが,靖国神社側が1978年10月17日にA級戦犯が合祀する。それまでであれば,昭和天皇は〈自分自身の精神世界〉において靖国神社関連の歴史的な認識をごまかすことができたはずの,すなわち「戦敗とは無縁なかたちにしておいた」はずの靖国神社のありかたが,突如,その本当の姿を剥き出しにさせられた。

昭和天皇は事後,この神社に出向くことができなくなっていた。

※-7 いさぎよくない靖国神社,なぜ廃社にできないのか?

小菅信子いわく

「戦争の時代に,靖国神社が抱えていたもっとも大きな問題は,この神社をとおして,人びとが戦争の正義はつねに日本とともにあると信じ,戦勝と戦死とを『名誉』の名のもとに混同してしまった」。

「そして,戦争を不必要な死と苦痛でいっそう悲惨なものにしてしまった」。 それでも,敗戦後の靖国神社は「戦死の名誉を過剰に賛美し,その意義を強調することで,戦争にかかわったすべての人びとに不必要な死や苦痛をもたらした」(118頁)。

「靖国神社は,ただ単に戦死者を追悼し称賛してきたのでは」なく,「国家の神社として,英霊を神として称賛し,勝者として顕彰してきた」。「ところが日本は『大東亜戦争』に敗北し,日本人はあっさりとその敗北を受けいれた」(119頁)。

しかしながら,本ブログの筆者は,小菅が前段のように把握するのとは異なった “歴史の認識” をもたざるをえないでいる。

靖国神社の本体であった「旧大日本帝国の戦前⇒戦中⇒戦後への推移ぶり」を,平坦にしか観察しない小菅の見地は,故意になのか(つまり予定調和的であったのか),即座には判定しえないような「表現形態にする細心の注意」がなされていたとすれば,これはなおさらのこととなるがが,この神社に対する視座の設定に関して,みのがすわけにはいかない〈特定の甘さ〉を残していた。

敗戦までは,帝国臣民たちのあいだで,「いざ来いニミッツ,マッカーサー」「出て来りや地獄へ逆落とし」と,元気よく歌わせていた昭和天皇であった。ところがこんどは,敗戦という契機が,その国民(旧臣民)に対して逆に,その「逆落とし」を食らわせていた。

実際のところ,昭和天皇はあの旧大日本帝国の「敗北」を,すなおに受けいれられないまま,他界した。とくに1975年までは,表面的にはなにひとつ臆することもなく,靖国神社に参拝できていた。確かにその行為は「英霊に対する供養のつもりがあったのかもしれない。

だが,「私家の墓所(霊所)」に遺族たちが参拝する行為とは異質の宗教的儀式のために,いいかえれば,「勝利のための」戦争神社でしかありえなかった「国家神道かつ皇室神道」仕立ての靖国神社に,戦前・戦中と同じに「敗戦後」になっても天皇が参拝に出むく行為は,この裕仁自身が実は『英霊に対して戦争責任をまともに認めていなかった立場』とも併せて考えるとき,これは,とうてい認容できない「宗教的な特定の行為」である。

昭和天皇は,1975年10月のもたれた記者会見の場で,戦争責任のことについて質問されたとき,「そういう言葉のアヤについては,私はそういう文学方面はあまり研究もしていないのでよくわかりませんから,そういう問題についてはお答えが出来かねます」 と切り返していた。

その返答が,「天皇陛下万歳」といわせるために,第2次大戦で310万人もの自国民・戦争犠牲者,2千万人を超えるアジア諸国での犠牲者を出させた総責任者:大元帥陛下の「戦後発言」だったとすれば,天皇裕仁という存在は,自身の戦責問題を背負うことなどいっさいしなかっただけでなく,旧帝国臣民「赤子」を,本当は大事にしていなかった事実を教えていた。

ようするに,靖国神社に敗戦後も昭和天皇が参拝にいっていれば,その戦責問題が帳消しにできるほど,あの戦争の時代における臣民・人民たちの犠牲は軽いものではない。その意味でも,昭和天皇が担うべきであった《敗戦=戦争責任》の重大性は,あらためて強調される。

※-8 憲法改悪による「信教の自由」「政教分離の原則」の破壊

石橋湛山が敗戦直後,靖国神社の撤廃を主張していた。だが,これを歯牙にもかけなかった日本帝国=日本国は,大失態を犯したことになる。戦後民主主義におけるそうした日本国の推移状況はいまもなお,この国における民主主義政治そのものの存在感を圧迫するだけでなく,信教の自由を萎縮させる根本原因となっている。

2012年12月から第2次安倍政権が発足していた。この自民党政権は「信教の自由」の破壊をもくろむ憲法改悪案を用意していた。その信教の自由に関連する自民党の憲法改正草案第20条のなかには,奇妙な文言が並んでいる。これは敗戦以前の大日本帝国における国家神道を復活させるための意図がしこまれている。

その3にこう書いてある。「ただし,社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては,この限りでない」という案文に注意したい。この制限や条件を「解除するための文句(ただし書き)」は,日本の裁判所がいままで下してきた日本の神社問題に関する「司法判断」の隙間をみつけて,ここから信教の自由や政教分離の原則を破壊しようとする底意から置かれている。まさに時代錯誤である。

「天皇の神格化」あるいはこの「神格化を経た天皇の〈玉あつかい〉」によって,自民党のような執権党が独裁的政治をおこなわないという保証はない。これはまったくに旧・明治期の再来を意味しており,それ以前における日本の歴史においてみるとき,もともと古代史においてさえありえなかった「天皇関連の政治史」らしきものが,デッチ上げられたかたちでもって,ひどく不自然に挿入されようとしている。

いままさに,アベノポリティクスに固有だったアベノリスク性,その独裁的な国会運営を目の当たりにしてきたわれわれにとってみれば,いまは,その危険性は自明に過ぎるほどに生々しく現実になっている。

靖国神社や伊勢神宮を国教化する事態が来ないとは限らない。その可能性が高まっているのが最近の情勢である。日本国憲法など「クソ食らえ!」を基本姿勢とする宗教的な政治組織が,いまのさばっている。

ここでは,関連させてつぎの1件のみ指摘しておく。公益財団法人新日本宗教団体連合会(新宗連,http://www.shinshuren.or.jp/ )が,安倍晋三元政権の「国家神道志向の政治体質」を批判していた。

同会のホームページ表紙の「ニュース(最新20件)」が参考になる。本日(2023年5月20日)現在でそのホームページをみると,つぎの記述が一番下にリンクが張られていた。これを画像資料にして引用しておきたい。

もっとも,岸田文雄が首相として,あるいはまた個人としていかほど靖国神社の真義を理解できているかといえば,たかがしれている。このような意見書を受けとった彼に,なんらかの答えを期待するのは,お門違いになるのもまた必定である。

------------------------------